ツタ考

現在、日本美術は“縄文土器”から始まります。

当たり前だと思われるかもしれませんが、以前は“はにわ(埴輪)”でした。

それまで縄文土器は考古学上の“発掘品”であり“美術品”ではありませんでした。

変化のきっかけは、岡本太郎が1952年に発表した「縄文土器論」です。発表当時に話題となり、各分野に影響を与えました。

岡本太郎の功績により日本美術は縄文土器から始まることになります。

「平面的で穏やかな印象」であった日本美術は突如「立体的で重厚、複雑な美観」から始まることになったのです。

しかし、とはいっても“縄文の美”を本当に“日本美術の美”として捉えていいのか、いまも美術界は消化不良のままでいます。

理由のひとつが「土器に施された装飾がいったい何を表しているのか?」という謎がそのままになっているからでしょう。岡本太郎も判断を保留しています。

「縄文土器における紋様その他もわれわれの想像するよりもはるかに具体的、現実的にある他のものと関連しているに違いない。それが具体的に、どういう風に、なんに結びついているかは今日では到底感知しえない。(縄文土器論より)」下線筆者

そして、もうひとつの理由は「縄文土器が持つ芸術性と相通じる美術史上の流れ」を見い出せていないからです。

私は「縄文土器に施された装飾の具体的モチーフ」を森の中で発見しました。

これから、このテキストで明らかにします。

始める前に、なぜ私が縄文土器にこだわるのかを“ツタ”えます。

それは縄文土器から始まる日本美術史に正統性と誇りを感じるからです。

そして縄文土器を作った人々と私が“ツナ”がっていると確信するからです。

始まりのキーワードは“ツタ”です。

信仰における樹木・植物の役割

神道では神棚には榊をお供えします。神社には杉の巨樹が育っています。

クリスマスツリーのモミの木、フレイザー「金枝篇」のヤドリギ、

ドルイド僧にとってのオーク。仏教の睡蓮など

各信仰・宗教にはシンボリックに扱われる樹木や植物があるものです。

民俗学者吉野裕子先生は新しい視点として日本原始宗教には南方経由による

“蒲葵(びろう)”が神木とされていたのではないか?という研究をされました。

(詳しくは吉野先生の著作「扇」をお読みください。)

このたび私は新たに重要な植物として“ツル・ツタ”を考察します。

たかがツル・ツタに神性や霊性を感じるであろうか?と思われるかもしれません。

このアイデアの着想は私が参加した里山保全活動による経験です。

30年間放置された里山はジャングルのようになっています。

ツル・ツタは樹木に絡まり、絡んでいる樹木よりも勢いよく育ち、樹木が変形するほど締め付けています。

その姿は樹木を絞め殺そうとしている大蛇のようです。

森の生成循環を司るのは蛇であり、森を支配しているのは蛇なのではないか?と考えるようになりました。そこから森に暮らした縄文人へと思いを巡らし、森に通い続けるなかで私は原始蛇信仰に思い至りました。

原始蛇信仰と言われてもほとんどの方は「何それ?」と思うかもしれません。

日本だけにあった信仰ではありません。世界中にあった信仰です。

数例をあげますとエジプトのツタンカーメンの額につけられたコブラ、インドのナーガ、オーストラリア先住民アボリジニにも虹蛇ユルルングルの神話があります。メキシコにもケツァルコアトルがありますから、まさに世界中の人々が蛇に畏敬の念を持っていたようです。

驚かれるかもしれませんが日本には蛇を表す図像が多く残されています。

神社のしめ縄は蛇を表します。正月飾りの鏡餅は蛇のトグロを表します。そして縄文土器の装飾は蛇を表します。

蛇の重要性は民俗学では吉野裕子さん、考古学では藤森栄一さんが早い段階に注目していました。しかし残念ながら蛇信仰は現在でも考古学の中心では扱われていません。

民俗学においても特別に重視はされていません。

唯一、環境考古学者 安田喜憲先生が引き継がれ、世界文明と環境をテーマに古代に神聖視された“蛇”を論及されています。

では、なぜ蛇なのか?

人類が森で生活していたからだと思われます。

一神教が産まれる前のアニミズムです。

吉野裕子先生の推察によると、蛇信仰の基本的要因は

① 外形が男根に相似→生命の源としての種の保持者

② 脱皮による生命の更新→永遠の生命体

③ 一撃にして敵を倒す毒の強さ→無敵の強さ

以上三点となります。

ではなぜ“ツル・ツタ”でなければならないのか?

それは見た目の形状です。ツル・ツタの成長そのものが蛇の動きに似ています。

蛇を神聖視していた古代の人々が類似や連想をしていただろうと考えます。

次に絡み合ったツタは紐(ヒモ)縄(ナワ)綱(ツナ)と同じ二重螺旋の状態です。このツタとツタが絡まる形状は蛇の交尾と重なります。

ここで“ヒモ・ナワ・ツナ”に潜む意味を説明するために、里山保全活動の作業内容を紹介します。その一つが樹木に絡まるツタを取り外す作業です。そのままにしておくと絡みつかれた樹木は枯れてしまいますので取り外さなければなりません。

一本のツタが樹木に絡んだ場合は案外、簡単に取り外すことができます。しかし2本のツタが絡まり合い、樹木に巻きつくと途端に強度が増します。そうなると数人がかりでの取り外し作業となります。

この体験から2本以上のツタが絡まり撚られるとツタの強度が増すことが理解できます。古代の人々は経験的にこのことを感じ取り、植物繊維をより合わせた紐(ヒモ)・縄(ナワ)・綱(ツナ)が発明されたのでしょう。

ここで連想が広がります。

ツタが螺旋に絡まる状態は蛇の交尾と相似関係です。

私は男女の性交に対する考えがここに強く表れていると推論します。

つまり「一本より二本のほうが強い」「一人より二人のほうが強い。」

男女の性交による繋がりは、より強い関係であり、より強い存在になる。というポジティブな性意識があったのではないでしょうか。

ここで日本書紀に書かれたイザナギミコト・イザナミノミコトの子作りは象徴的です。なぜなら柱を中心に“回る”からです。

私には単に柱を中心に回る男女の姿を想像するほど清潔で単純な発想をすることはできません。

これは樹木に絡むツタをイメージしているのではないでしょうか。そしてそれは螺旋に絡み合う蛇の姿を想像します。

著者作品 東京造形大学「もの・かたり」ヒルサイドフォーラム 2019

次に“ツタ・ツル・ツナ”の意味や用例、同一音韻を調べてみます。

まずは漢字をとりはらってしまうことが重要です。本来、日本語を調べるには漢字から辿ることはできません。

漢字に惑わされないように注意して進めていきます。ここから使用する漢字は補助として使っているとお考えください。

ツタ(蔦) ツタワル(伝わる)・ツタッテ(つたって歩く)

ツル(蔓) ツル(吊る)

ツナ(綱) ツナグ(繋ぐ)

このまま読むだけだと関係性を感じられませんが、図で表すとすべて同一音韻であることが納得できるはずです。

漢字の当て嵌めで無関係に感じますが、ツタ・ツル・ツナの形状と同じ音韻の言葉は

見事に一致します。森で生活していた古代の人々が植物の特性をよく観察して産み出した言葉に思えてなりません。

次に“ツル”と“ツタ”の違いを考えます。

ツル・・・吊る(つる) =紐などで固定して垂れ下がるようにする

釣瓶 (つるべ) =つり下がっている桶

弦 (つる) =弓に張る糸。細い糸

鶴 (つる) =首と脚が細長い。

※ツルの特徴・・・細いモノ。ぶら下がっている様子。

ツタ・・・つたい歩き =手をかけ、それを支えにして歩く

伝う =ものに沿って行く。手掛かりにして進む

伝わる =人などを仲立ちとして話が広まる。

伝え =言い伝え。伝説。

伝える =(以下に詳しく言及します)

※ツタの特徴・・・沿って進む様子。広い空間に拡がっていく様子。

どちらも宿主を見つけ絡まりながら成長する“ツル・ツタ”ですが

以上のような区分けができました。

本文のキーワード“ツル・ツタ”が持つイメージを共有いただけたでしょうか。

ここで私が最も重要な言葉だと考えるのは“ツタ”です。なぜなら最も深い伝達表現

“ツタエル(伝える)”と使われているからです。

比較するため伝達表現“ハナス(話す)”を調べましょう。

“ハナス”は「離す」「放す」と同じ音になります。

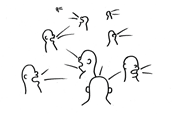

私が考える模式図です。

(言葉はコトノハなので葉っぱで表現しています。)

言葉を話す→コトノハハナス

重要事項を伝達するというよりは、思いついた言葉を“話す・離す”イメージだと

思われます。

“ツタエル”は広辞苑や語源辞典などで調べても用例が掲載されているだけで語源は書かれていません。私は“ツタエル(伝える)”の語源は“ツタ(蔦)”だと考えます。

日本語(ヤマトコトバ)は間違いなく森の風景から産まれています。

ではなぜ“ツタエル”が重要な伝達表現になったのか。森の風景から考えてみましょう。

下図は私が考える“ツタエル”をイメージした模式図です。

ツタ(蔦) ツタエル(伝える)

太い幹は親子関係・師弟関係における“共通認識”を表します。

螺旋に絡まるツタは伝達事項になります。

“ツタエル”には深い関係性を土台としたコミュニケーションが表現されているように思われます。そして“ツタエル”には「受け継がれる」・「物事を引き継ぐ」などの“ツナガル”ことを願うイメージがあります。

ここまで読まれると、“ツル・ツタ・ツナ”と同一音韻の名詞や動詞が森にある

蔓性植物の生育状況と関係があり、日本語(ヤマトコトバ)が森から産まれた言語であることが理解していただけると思います。

たかが蔓性植物の“ツル・ツタ”ではなく、私たちの日常生活に使われるほど身近であり、私たちの祖先が森の風景から作り出した言葉(コトノハ)だと、みなさんに気付いていただけたらと思います。

ここまで調べてきた“ツタ”ですが、わたしの考えでは縄文土器の隆線紋は“ツタ”を表していると考えます。

“樹木に絡んだツタ”と“土器に施された隆線紋”は太い円筒に細い紐状の物が貼りついている状態であり、相似関係だと思われます。

深鉢形土器/岩手県盛岡市繋字館市出土

資料をご覧いただければ一目瞭然の相似関係だと思われます。特に隆線紋を施された

土器に注目すると隆線紋の下地になる部分には縄目文様が施されています。

粘土で作陶・塑像などを体験された方はわかると思いますが、この表現は非常に手間がかかります。なぜ苦労してまで縄目文様を施したのでしょうか?

私はこの部分の縄目文様は樹木の樹皮を表していると考えます。もちろん隆線紋は“ツタ”になります。

縄文土器は円筒です。樹木も円筒です。森で生活をした私たちの祖先は樹木の生育状況から土器に施す装飾のアイデアを思いついたと考えられるのではないでしょうか。

“ツル・ツタ”、“ヒモ・ナワ・ツナ”の実生活における使用用途も考えましょう。

人類の進歩を測る尺度には石器・鉄器などを用いるのが一般的です、例えば時代区分を石器時代、青銅器時代、鉄器時代などに分ける考え方です。

日本における時代区分には新石器時代の代わりに縄文時代という名称が使われています。あまりにも多くの縄目文様を施された土器のかけらが発掘されるからです。

私は“叩く・切る”ことを進歩の尺度にするのではなく。“結ぶ・縛る・束ねる”ためのロープを使いこなし、生活の質を上げてきた人類の進歩を重要視する見方もできるのではないかと考えます。

考古学の見地からすると現物として残った発掘品がなければ仮説も証明も成り立ちません。そのため石器は重要な位置をしめます。ロープに使われた“ツル・ツタ”

“ヒモ・ナワ・ツナ”は腐ってしまうため残念ながら発掘品としてほとんど残りません。

しかし、縄文土器に縄目文様として残されているため重視されていたことがわかります。土器には必ずと言っていいほど縄目文様が見受けられます。

そこで衣・食・住で必要になる道具を考えると

「衣」は布を作るため植物繊維を撚り合わせて糸を作り、織りあげます。

「食」は狩猟のため、そして解体作業のため石器が必要になります。

「住」については、ほら穴での生活から住居での生活をするためには木材を組み合わせるためにロープが必要になります。

以上のように糸やロープは石器と並ぶ、生活必需品です。そしてもう一度思い出してください。糸やロープは2本以上をより合わせた螺旋構造です。そして二重螺旋は蛇の交尾と相似関係です。

螺旋構造“ツナ”による縄目文様はただの飾りではありません。

それは蛇の交尾を象徴しています。その内容とは男女の繋がりを表し、命の連鎖を表しているのではないでしょうか。

ここから縄文土器の装飾を更に分析します。

顕著に見られる装飾を3点取り上げます。そして本文の分析に関係づけます。

⦁ 隆線紋(s字紋・渦巻き) =ツタ =伝える

⦁ 縄目文様 =ツナ =繋がる

⦁ 円環 =ワ

土器に施された3点の装飾の意味はこれで明確になります。

それは、

「子孫に“ツタ”伝える。永遠に“ツナ”繋がり続ける。何度も繰り返し“ワ”環になる。」

これこそが1万年以上安定して続いた縄文時代を支えた思想ではないでしょうか。

私はこれを「循環する時間軸」「円環の思想」と名付けます。

では、「円環の思想」とは何か?それは森の循環に即した食生活です。

おいしいものをおいしい時期においしくいただく。それを毎年繰り返す。そして深く感謝する。このことを子孫に伝え、永遠に繋がり続け、何度も繰り返す。

これが「円環の思想」です。

縄文人は同時代の世界の人々と比べても多品目の食糧を見つけていました。

小林達雄「縄文カレンダー」より

岡本太郎は隆線紋の分析には、狩猟をテーマにしています。この文章は何度読んでも魅力的ですが、縄文人の見方としてはやや一面的だと思われます。行き当たりばったりの狩猟ではなく。小林達雄先生の作った縄文カレンダーから考えると狩猟・採集・漁労の三本柱を組み合わせ、四季に沿った食糧計画をつくっていたようです。このカレンダーのような円環のイメージを縄文人は持っていたのではないかと私は想像します。

ここまでの説明だけでは、まだ「円環の思想」にどのような重要性があるかは、理解しがたいかもしれません。私は「円環の思想」は超越概念だと考えています。

“神様”と聞いたら一神教の神様を思い浮かべる現代の感覚からは超越概念の持つイメージが違ってきます。

私は縄文人には一神教や造物主の神様は創造していなかったか、もしくは創造されてはいたが、さほど日々の生活には重要ではなかったと考えています。

私はそのような神様を想像する前に時間という概念が産み出され、循環する季節のなかで日々の生活を営み、祖先と子孫に繋がる“命の循環”に気付くことが大発見であると考えます。それは一神教の神様や造物主を創造する前の超越概念だと考えています。

この「循環する時間軸」「円環の思想」という超越概念が“カミ”ではないかと考えます。

「循環する時間軸」「円環の思想」を象徴する最適な生物がいます。

それが“蛇”です。

蛇こそが“カミ”であったと私は考えています。

では、なぜ縄文土器の濃密で凝ったデザインから弥生土器のシンプルなデザインに変化したのでしょう。なぜ縄文晩期から弥生時代かけて隆線紋は消えてしまったのでしょう。

なぜ、“ツタ”の重要性はかくれてしまったのでしょう?

この難問はいまだはっきりした答えはありません。私の考えを記します。

それは樹木に絡んだツル・ツタを効率よく切れるようになったからだと思われます。

では、何によってツタが切れるようになったのか。

その結論は「鉄」です。

鉄こそが縦横無尽に絡まり合っていたツル・ツタを切れるのです。石器で叩き切るとは別次元の切れ味です。

現在でも鉄で出来た鉈・鋸を持たずに里山作業ができるかと問われれば、

まず、無理です。

悲しいほど人間は森に対して無力の存在になります。

現在の里山作業で必須のチェンソーも刈払機も木や草を切っているのは神話の時代と変わらず“鉄”です。

製鉄技術を独占していたヒッタイト帝国崩壊により技術が世界に伝播していきました。

縄文晩期に“鉄”は日本列島に流入しました。

弥生時代には独自の砂鉄を原料にした製鉄技術まで確立します。

縄文時代から弥生時代の変化は大陸からの稲作栽培の伝播だと教科書では書かれていますが、わたしは最も重要な時代の変化は“鉄の伝来”だと考えます。

“石器で叩き切る”“黒曜石で削る”しか方法がなかった生活に“鉄の斧・鉈”という効率よく切れる道具が縄文晩期にあらわれました。

ツル・ツタが切れるようになると何が変化するでしょうか?

それは日常風景が変わります。私は里山保全活動を5年間見続け、強く認識しました。

30年放置された里山は植物の激しい生存競争が起こり、縦横無人にツル・ツタが生育し樹木に絡み、ジャングルのようになっています。しかし

5年間の里山保全により風景は一変しました。

人間によって整理された里山は美しく、優しいイメージを持つのです。

縄文晩期から徐々に縄文人が見ていた風景は変わり、美しく整理されていったのでしょう。

ツル・ツタが絡まりごちゃごちゃのジャングルであった森の風景は下草を刈り、ツル・ツタを取り外し、キレイに整理されていったはずです。縄文時代にすでに栗を半栽培していた縄文人であるなら森の維持管理は重要な行為です。

この森の風景の変化は、縄文晩期・弥生時代には現在の里山風景と変わらない景色になっていたと想像します。山や森からツル・ツタは刈り取られ整理された「美しく優しい風景」からは、蛇に対して畏怖や畏敬を感じとる意識は低下していったのだと考えます。

そのため、縄文土器の装飾は濃密な表現からシンプルな弥生土器の表現に変化していったのではないでしょうか。

「ツタ考」をまとめます。

・縄文時代ツル・ツタは伸び放題であった。

・世界的に一神教以前は蛇を神聖視したアニミズムがあった。

・ツタは蛇に見立てられていた。

・ツタは“結ぶ・縛る・束ねる”などのロープの役割を持ち人類の生活を劇変させた。

・樹木に絡むツタを参考にして縄文土器に隆線紋が施された。

・鉄の伝来によりツタは簡単に切れるようになった。

・縄文時代の日常風景は変化していった。

・風景からイメージされていた蛇の神性霊性は低下した。

・農耕の発達により備蓄された穀物をネズミに食べられた。

・蛇はネズミを捕食するため、農耕文化の中に細々と蛇信仰を永らえた。

以上になります。

平成二十三年

白井忠俊

参考文献

「蛇_日本の蛇信仰」 吉野裕子

「山の神」 吉野裕子

「山の霊力―日本人はそこに何をみたか」 町田宗鳳

「神道のすべて」 菅田正昭

「縄文の八ヶ岳」 藤森栄一 「縄文土器論」 岡本太郎

「土器の造形」 東京国立博物館

「縄文人の世界」 小林達雄

「縄文人の思考」 小林達雄

「蛇と十字架」 安田喜憲

「大地母神の時代」 安田喜憲

「森林の思考・砂漠の思考」 鈴木孝雄

「日本古代の鉄文化」 松井和幸

参考HP

[蛇の目ってなんぞや!?] http://www.janonet123.com