犬も歩けば国境を越える🐕

クロアチア⇄ボスニア・ヘルツェゴビナ国境の街

コスタイニツァ

2019年秋。ここ数年の秋はキューバにいることが多かったので、大好きな秋の味覚の栗を味わう機会がなかった。しかし、クロアチアは嬉しいことに栗の産地で、中でも、首都ザグレブから約90km南にあるコスタイニツァ村の栗収穫祭が有名だと聞いて、行ってみることにした。

今回はクロアチアで初めてのレンタカーを使用。予約時は走りやすそうな小型車を申し込んだが、当日受け取ったのは大きなBMW。受付のお姉さんは満面の笑みで「良い車が空いてたので追加料金なしのスペシャルオファー!」とおっしゃるが、予約していた車種が出払ってたんじゃ…なんて邪推しつつも、ありがたく乗車する。

車内はバチバチにビニールがついた新車で、聞けば私たちが初乗車とのこと。清潔な車内はすこぶる爽快。加えて、クロアチアの高速道路は時速130㎞規定、実際は140㎞ほどで走っている車が多くて、ビビりの私は速度圧だけでも酔ってしまうこともあるのだが、この車は安定感抜群で、全く酔わずに済んだ。ありがたし。

さて、道中の農村や馬小屋、森の小道にポツンとある小さな教会などに車窓からうっとり見惚れること約1時間半。延々続いていた狭い山道か小さな丘の登り道を超えると、ゆったりと蛇行する川の眺望が眼下一斉に広がり、奥に小さな可愛らしい町並みが姿を表した。

村の入口では”KESTENIJADA(栗祭り)”と書かれた横断幕がお出迎え。

普段はないであろう2〜30台を超える渋滞を抜けて、案内された村の端っこの草地斜面に車を止め、祭りの中心部へ行く前に、先ほど丘の上から見渡した川沿いに向かった。

コスタイニツァは、村の真ん中を流れるウナ川を国境にして、クロアチア側とボスニア・ヘルツェゴビナ側の両国にまたがって、同じ名前の地域が広がっている(上の地図参照)。

クロアチア側は”フルバツカ・コスタイニツァ(クロアチア・コスタイニツァという意味)”と呼び、ボスニア・ヘルツェゴビナ側は単にコスタイニツァと呼ぶそうで、村の名前の方が両国境よりずっと古くからあったのかな、などと思いを馳せる。

村は年に一度の祭りで混雑しているが、西の端にある駐車場そばの川沿いは、あまり人がおらず、気配が静謐そのものだった。人肌に染み入るような、なめらかな美しさに包まれていて、久しぶりに自分が身体の芯からほどけていくのを感じる。意外にも、これまで訪れたクロアチアのどの場所よりも気持ちが良かった。

岸辺の気配に惚けていると、川向こうからイスラム教のアザーンが川面一面を満たすように流れてきた。同時に、遠くにはカトリック教会の鐘の音も響いている。

見上げれば秋晴れの空が清々しく鮮やかに広がる。

もうすでに「来てよかった」と満たされてしまって一向に動かない私を急かす夫の声に我に返る。まずは栗祭りに行かねば、ということで、村の中心に向かうと、小道の角にさっそく焼き栗売りが。

炭の直火で豪快に栗を炙り、絶えずかき混ぜるのがクロアチア流焼き栗。実は私、ザグレブのホームセンターで、この大きな木べらに一目惚れしたものの、使い道が分からず保留にしていた。うむ、焼き栗用だったとは。買おうと決心。

少し焦がし気味ながら、カリカリホクホクと美味しい焼き栗の味は、日本の天津甘栗に似ている。

それにしても、屋台はたくさん出ているものの、栗の売りものといえば、焼き栗か栗の蜂蜜ばかりで、ほとんどは普通の雑貨や飲み物わ売る屋台ばりなのには少々期待はずれ。聞けば、今年は栗の収穫が遅れていて、大きい種類の栗や加工製品が間に合わなかったとのこと。

だが、それでいい。強がりではない。実は、今日コスタイニツァに来たのは、栗祭りのためだけに来たのではない。いや、むしろコスタイニツァに来た真の目的は他にある。私の本番はこれからだ。

栗祭りの会場となっている通りを抜けて、クロアチア側とボスニア・ヘルツェゴビナ側を繋ぐ橋がかかるたもとに向かうと、さらにたくさんの人。

ボスニア・ヘルツェゴビナ側から来る人が多くて、私たちは、ぎゅうぎゅうの人混みを逆走する形で抜けていく。

すると人波の向こうに橋が見えてきた。あれを渡れば、ボスニア・ヘルツェゴビナとの国境がある。

今回、コスタイニツァの祭りについて友人知人に尋ねた時、皆が口をそろえて「ボスニア側のチェバピ(ひき肉料理)はすごく美味しいし、歩いてすぐ国境を超えられるから食べておいで!」と言われて、心がとてもときめいた。

チェバピではなく、歩いて国境を越える、方に。

”海外”という言葉がそのまま”外国”と同義語のように使われている島国で育ったことがあるのか、

陸続きの国や陸路の国境越えに幼いころから興味を持っており、これまでも幾度か訪ねてみた。

初めての陸路国境超えは、スペインからフランスへ、エウシュコトレンという電車でバスク地方を跨ぐもとだった。入管やパスポートコントロールがあるわけでもないのに、ある一点を通過した瞬間から、あっという間に言葉や風土が変化するのがわかる。見えない国境が目に浮かんでくるようでゾクッとした。その後も、電車やバスで国境を越える経験は増えていったが、徒歩で渡る機会はないままだった。

橋の真ん中で止まる。前方にはボスニア・ヘルツェゴビナ、振り返ればクロアチア。

コスタイニツァ周辺は、ウナ川が国境の役目を果たしているが、両国の出入国管理局はこの橋のボスニア・ヘルツェゴビナ側にあるため、この部分だけ、にゅ〜っとクロアチア領土がふくらんでいる(先出の地図参照)。

橋を渡り終えるとすぐに、出入国管理局。

これまで車やバスで越えた出入国管理局は、高速道路の料金所のような規模で、人が通過するレーンは車両とは別途、端っこに用意されていた。

なので、てっきりここも車と人は別々かと思っていたけれど、車と人が一緒に並ぶので驚いた。

すると、車の間に人がガンガン横入りするわけで、車が全然進めていない。

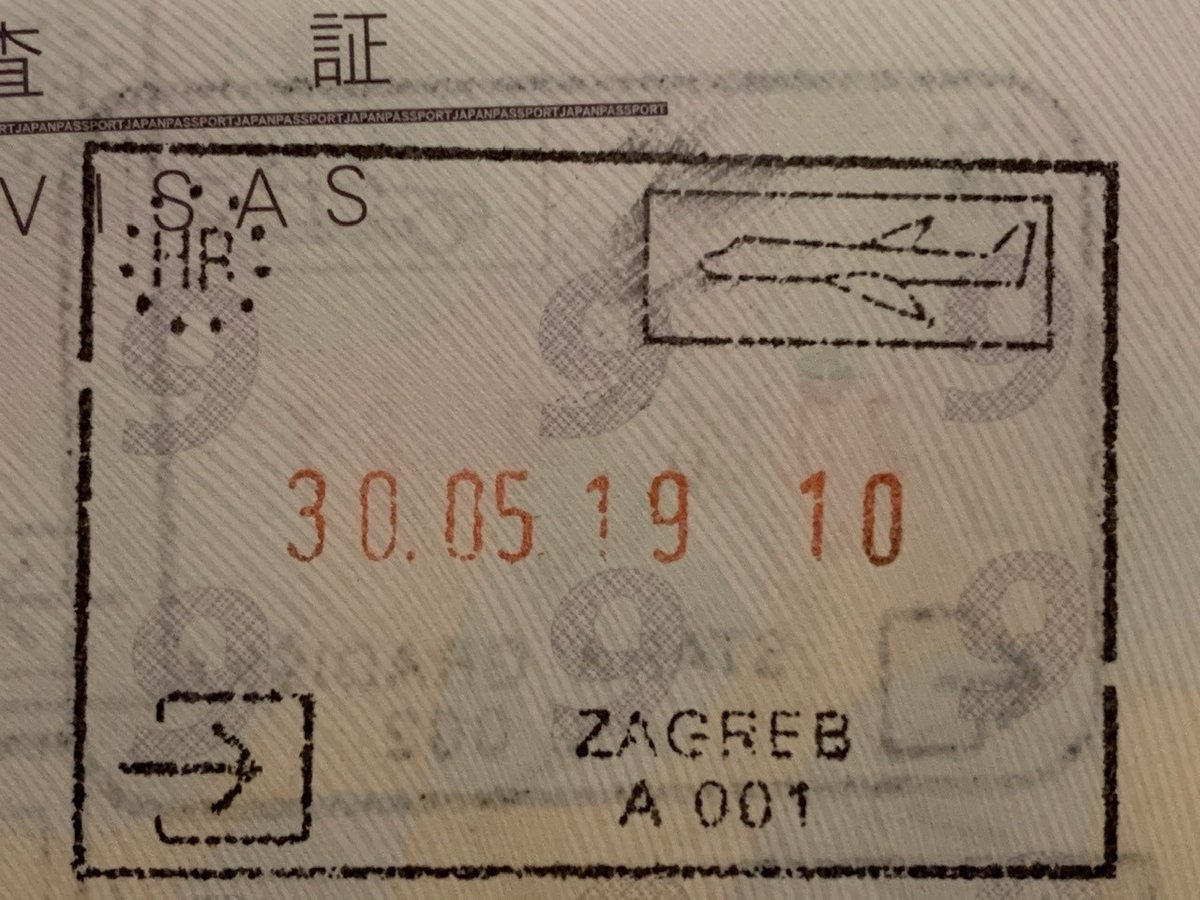

ちなみに、EU圏内での出入国スタンプには陸・海・空でいくつかのパターンがあり、これまで

と、可愛らしい違いがあるスタンプをもらっていたので、もしかして、今回は徒歩ということで、こんなかな???

と妄想を膨らましていたのだが…

あら、車!残念!いや、車と一緒に並んでるんだからそうですよね・・・と納得。

国境を越えると、ボスニア・ヘルツェゴビナの国旗が美しくお出迎え。街並みはクロアチア側より質素で色合いも抑え気味。

国境のそばにある市場は、ごく小さいエリアながら、たくさんの小さな店が集まっていて、更には、これでもか!と商品がギュウギュウに詰めこまれており、”マーケット”ではなく、まさに”バザール”で雰囲気で、物価も安い(とはいえ、クロアチアが消費税25%という恐ろしい課税がかかっているので、その分を引けば、物価はさほど変わらないのかもしれない)。

ちなみにボスニア・ヘルツェゴビナの通貨はマルカだけれど、クロアチア通貨のクーナでも一応支払いは可能だった。

それにしても、川を一本挟んだだけで、やはり雰囲気はガラリと変わる。

家の形式が違う、屋根の作りや色が違う、売っているパンの種類が違う、英語が全然通じない。

そして、あちこちでモスクやセルビア正教教会をみかけると、ザグレブよりもずっと遠いサラエボを思い出す。

今さっき一本の橋を越えただけなのに。

こんな風に、ウブに国境の不思議を思う自分の横を、クロアチアから着いてきていた犬が軽やかに走り抜けた。なるほど、この犬には国境なんてないのだ。

追伸

充電が切れて、ボスニア・ヘルツェゴビナ側の写真が全然無いので、また撮りに行きたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?