山ふかみ春ともしらぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水 式子内親王(1149-1201) 田渕句美子『新古今集 後鳥羽院と定家の時代(角川選書)』角川学芸出版 2010.12 『異端の皇女と女房歌人 式子内親王たちの新古今集』KADOKAWA(角川学芸出版) 2014.2 平井啓子『式子内親王(コレクション日本歌人選)』笠間書院 2011.4 馬場あき子『式子内親王(ちくま学芸文庫)』筑摩書房 1992.8 『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』田中裕・赤瀬信吾校注 岩波書店 1992.1

田渕句美子

『新古今集 後鳥羽院と定家の時代

角川選書』

角川学芸出版 2010年12月刊

2011年2月15日読了

https://www.amazon.co.jp/dp/4047034819

「八番目の勅撰集『新古今和歌集』が編まれた時代は、

和歌の黄金期である。新たな歌風が一気に生み出され、

優れた宮廷歌人が輩出した。未曾有の規模の千五百番歌合、

上皇自ら行う勅撰集の撰歌、と前例のない熱気をみせながら、

宮廷の政治と文化は後鳥羽院の磁力のもと、再編成されていく。

後鳥羽院と藤原定家という二つの強烈な個性がぶつかりあい、

日本文化の金字塔が打ち立てられていく時代の熱い息吹に迫る。」

〈目次〉

第一章 新古今時代の前夜

第二章 後鳥羽院歌壇始まる

第三章 女性歌人たちの活躍

第四章 『新古今和歌集』撰ばれる

第五章 後鳥羽院歌壇の隆盛

第六章 『新古今和歌集』の改訂と完成

第七章 帝王が支配する宮廷と文化

第八章 歌壇からはじかれた人々の開花

第九章 新古今歌壇の夕映

第十章 流謫の上皇

第十一章 都に生きる定家

第十二章 終焉と再生と

主要参考文献

あとがき

「新古今時代」を作った後鳥羽院の誕生から、

藤原定家の死後までを描いていて、

巻末に記載されている主要参考文献百点以上のうち

五冊しか読んでいない私にも読みやすく楽しめる本でした。

「『正治初度百首』[1200年]の式子内親王の百首からは、後にその

四分の一にもあたる二十五首もの歌が『新古今集』に採られたが、

最も良く知られているのは『新古今集』のこの歌であろう。

百首歌の中に、忍恋を

式子内親王

玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする (恋 一)

自らの命を滅ぼそうとする、あまりにも有名な歌だが、これは

近代において長い間、女性の、あるいは式子自身の、忍ぶ恋の

歌であると解釈されてきた。

だが近年、「忍恋」という歌題は基本的に男性の立場に立つもので、

女性の体験詠ではあり得ず、虚構で描き出された恋歌であり、例えば

『源氏物語』の柏木のような立場に立ち、女三宮との密通の露顕を

恐れる恋歌かとの説が出され

(後藤祥子「女流による男歌」『平安文学論集』 風間書房 1992)、

きわめて説得力に富む。

式子の秘めた恋の歌であるというイメージは、払拭すべきなのである。

式子内親王は、皇女という高貴な身分にありながら、歌道家の藤原俊成に

指導を受け、定家とも交流し、多くの和歌を詠んだ。とりわけ晩年の

建久期に、九条家[藤原兼実・良経]で花開いた新風歌人の和歌を

いち早く学び、時代の先端をゆく表現世界を捉えながら、独自の歌境を

獲得した。

『千載集』以前からいくつもの百首歌を詠み、専門家人に伍して秀歌を

詠出することに力を注ぐという立場を、自ら選び取ったのである。

このような道を選んだ内親王や女院は、この前には全く見られないし、

後も南北朝期の永福門院まで見い出せない。」

p.64

「第三章 女性歌人たちの活躍

四 異端の皇女 式子内親王を把え直す」

田渕句美子

『異端の皇女と女房歌人

式子内親王たちの新古今集』

KADOKAWA(角川学芸出版)

2014年2月刊

2014年3月29日読了

https://www.amazon.co.jp/dp/404703536X

「中世初頭に生まれた和歌の黄金期、この空先絶後の和歌の隆盛の陰には、社会の規範や畏れを乗り越えていった歌人たちがいた。

皇女という枠を突き破り、時には荒ぶる言葉で「私」を描いた式子内親王、

和歌を厳しく突き詰め短い人生を駆け抜けた宮内卿、

歌道家の期待を一身に背負い、誇り高く純粋に生きた俊成卿女。

帝王・後鳥羽院の期待をこえる活躍をし、後世にまで影響を及ぼした

新古今歌人たちの姿を明らかにする。」

目次

はじめに

第一章 権力者と才女たち 二百年をはさんで見る

一 『源氏物語』の時代 道長と女房文化

二 後鳥羽院の時代へ 帝王がひらいた黄金期

第二章 式子内親王 後鳥羽院が敬愛した皇女

一 若きころの式子 斎院として、内親王として

二 和歌への情熱と精進 式子の百首歌と贈答歌

三 『新古今和歌集』の光輝 稀代の皇女歌人として

四 終焉の後 うつろう映像

第三章 女房歌人たち 新古今歌壇とその後

一 王権と女房歌人 規則と超越のはざま

二 後鳥羽院の革新 女房の専門家人の育成

三 宮内卿 上皇の期待を受けて

四 俊成卿女 歌道家の歌人として

第四章 女性歌人たちの中世 躍動と漂流と

一 「女歌」をめぐって さまざまな言説

二 変遷する世 女院と女房歌人のゆくえ

皇室略系図/御子左家略系図

主要参考文献

掲載図版一覧

あとがき

2011年2月に読んだ、

田渕句美子

『新古今集

後鳥羽院と定家の時代

角川選書』

角川学芸出版 2010.12

https://www.amazon.co.jp/dp/4047034819

の姉妹篇。

新古今和歌集の代表的な女性歌人、

式子内親王と宮内卿と俊成卿女を描いていて、

巻末に記載されている主要参考文献百冊以上のうち

四冊しか読んでいない私でも読みやすく、

一週間以上毎日楽しめました。

次は、

近藤香

『俊成卿女と宮内卿

コレクション日本歌人選 050)』

笠間書院 2012.11

https://www.amazon.co.jp/dp/4305706504

https://www.amazon.co.jp/dp/4305706504

を読んでみたいなぁ。

「『新古今集』に入集(にっしゅう)した歌数を見ると、

当代女性歌人は、

式子内親王が突出して多い四十九首、

俊成卿女が二十九首、

二条院讃岐が十六首、

宮内卿が十五首、

殷富門院大輔が十首、

[以下略]である。」

p.146

「第三章 女性歌人たち 新古今歌壇とその後

二 後鳥羽院の革新 女房の専門歌人の育成」

「後鳥羽院が治天の君として支配した時代は、唐突に幕を閉じた。

承久三年(1221)五月、後鳥羽院が鎌倉幕府を倒そうとして起こした

承久の乱は、またたくまに終結したのである。わずか一ヶ月後、

北条泰時らが率いる約十九万の幕府軍によって都は占領された。

宮廷も、宮廷歌壇も瓦解した。後鳥羽院は七月に隠岐に配流された。」

p.112

「隠岐へ配流されてから十五年を経た嘉禎二年(1236)頃、

後鳥羽院は、『新古今集』を見直して、秀歌だけを残す形で精撰した。

隠岐本『新古今集』と呼ばれる集である。

…

もとの『新古今集』約二千首から四百首弱を削除した。

…

新古今時代が終焉した後に、後鳥羽院が改めて

『新古今集』を俯瞰して、歌人たちの和歌を結局どのように評価し

位置づけたかを、端的に示すものとなっている。

…

削除率が低い歌人は、上から、

式子内親王、

寂蓮、

良経、

家隆、

俊成、

俊成卿女、

有家、

慈円、

定家、

雅経という順である。

…

隠岐本での式子内親王は、すべての歌人の中で最も削除率が低い。

もともと式子内親王は、『新古今集』の女性歌人の中で最多の

四十九首が採られたが、隠岐本でも二首しか削除されていない。

うち一首は、惟明親王との贈答である。

勅撰集を彩る王家の人々同士の贈答歌ではなく、

題詠歌にこそ式子の歌の価値を認めていたことの証しであろう。」

p.118

「第二章 式子内親王 後鳥羽院が敬愛した皇女 三

『新古今和歌集』の光輝 稀代の皇女歌人として」

「式子の歌のうち、よく知られている歌の一つは、

『新古今集』のこの一首であろう。

百首歌の中に、忍恋(しのぶるこひ)を

式子内親王

玉の緒よ絶えなば絶えね長らへば忍ぶることの弱りもぞする

[巻第十一]恋一 1034

(私の命よ、絶えるなら絶えてしまえ。長らえると、私の恋を

自分の中に秘めておくことが、玉をつなぐ糸が弱るように

抑制が弱って、思いが外にあらわれてしまうかもしれないから。)

はりつめた烈しい恋歌である。自らの死を願って緊迫する上句、

「長らへば」で一呼吸おいた後、流れ落ちるように収束する

哀艶な下句。この歌では、「絶え」「長らへ」「弱り」がすべて

「玉の緒」の縁語である。縁語とは、歌の中に散乱する詞を、

一つのイメージに統合するものである。巧緻なレトリックが

歌全体を覆っていて、技巧的に、巧みに構成された歌である。

歌にあふれる情念の強さが、詠歌主体が作者自身であるかのような

錯覚を生み、式子自身の恋をそこに読み取ることが度々行われてきた。

しかしこの歌については、大きな読みの変更があった。

和歌の表現史を検証し、十一世紀以降、題詠が急に増え、さらに

『堀河百首』以後は女房歌人による男性恋歌

(男歌。詠歌主体を男性とする恋歌)が

詠まれるようになったこと、

俊成は『千載集』に女性歌人の男歌を多数入れ、

式子の歌もその中にあること、

「忍恋(しのぶるこひ)」という歌題は、

恋の初期段階において、男性が恋する女性に自分の思いを秘めて

明かさないことであって、男性恋歌の歌題であること、つまり

「玉の緒よ…」は男歌の題詠であること、

式子には『源氏物語』の光源氏や薫の立場で詠んだ歌も多く、

「玉の緒よ…」は内容的には、

相手に恋を明かしてはならない禁忌の恋であり、

『源氏物語』の柏木のような状況の恋歌であることが、

鮮やかに論証されたのである

(後藤祥子

[「女流による男歌 式子内親王歌への一視点」1992])。」

p.70

第二章

「式子内親王 後鳥羽院が敬愛した皇女

二 和歌への情熱と精進 式子の百首歌と贈答歌」

「『古今集』以来の勅撰集では、例外もあるが

殆どの勅撰集の恋部は、

恋一~恋五の五巻構成で、

恋一は恋の初めの「初恋(はしめのこひ)」

から始まり、恋が進行していき、

恋五で恋が終わる。

恋一は多くが男歌である。

「忍恋」は「初恋」の次に位置する男歌の

歌題であり、恋一にある。そして

「玉の緒よ…」は、『新古今集』の

恋一に「忍恋」の歌として入っている。

後藤祥子の論証の通り、

「玉の緒よ…」が男歌であることは、

抗(あらが)いようのない事実

であろう。」

p.70

「同じ新古今歌人の藤原定家や良経の題詠の恋歌が、

どれほど切実な情念をあらわしていても、それが彼らの

現実の恋を直接にあらわす歌であるとは解釈されないのが

普通である。男性歌人にくらべて、なぜか女性歌人の恋歌は

現実の恋と結びつけられてしまうことが多いが、

題詠歌の世界ではそれは誤りである。

式子内親王の題詠の恋歌も、式子の現実の恋とは切り離して

見るのが当然なのである。」

p.71

「「玉の緒よ……」は今は散佚した百首のうちの一首であり、

成立年代はわからない。

……

式子の恋歌は、男歌も女歌もあり、強く屈折した調べもあれば、

やわらかく静かに流れる声調もある。

自らの死を思う恋死の歌もいくつもある。

そのいずれかだけを、あるいは

「玉の緒よ……」の一首を、式子の実人生に当てはめて

推測することは、題詠であるゆえに自由に詠むことができた

恋歌の世界とかけ離れてしまう。

題詠歌の中で、百首歌は、宮廷という空間の内にある

和歌会・歌合よりもさらに自由に自分の想念を羽ばたかせる

ことができる場であった。

皇女という最も不自由な立場にいた式子が、百首歌の

自由さを愛したゆえに、観念の中で自由にふるまえる

百首歌をわがものとして、百首歌を自分の舞台とした

のではなかったか。」

p.79

「玉の緒よ絶えなば絶えね長らへば忍ぶることの弱りもぞする

藤原定家は『百人一首』に、式子のこの歌を採入した。

正確には『百人一首』の原型とされる『百人秀歌』だが、

九十七首まで同じなので、ここでは『百人一首』としておく。

内親王(皇女)は百人中ただ一人である。女性歌人二十一人のうち、

ほとんどは女房であり、天皇家の女性は万葉時代の持統天皇と、

式子内親王だけであるから、式子内親王がここまでの長い和歌史を

代表する皇女歌人として、いかに際立った存在であったかがわかる。

『百人一首』では、百首のうち、[勅撰集の]部立から言うと、

恋歌は半分近くの四十三首を占める。定家は恋歌にかなり比重を置いて

撰歌した。しかも女性歌人に限って言えば、二十一首のうち十六首が

恋歌である。

けれども、題詠歌であってもはっきり男の立場で詠んでいる歌は、

式子の歌のほかにはない。定家は「玉の緒よ…」の歌が男歌である

ことを深く理解していたであろうが、あえてこの歌を入れた。

女性歌人による、恋する女を歌の主体とした嫋嫋とした恋歌が

並ぶなかで、この歌だけが異質な鋭さ、強さをもって屹立している。

定家は若い頃から仕えた式子内親王が、これほど激しい表現を選ぶような

精神を内包していることを深く感じ取っていて、畏敬の念を抱いていた

のではないか。」

p.120

「『正治初度百首』は、式子内親王のいくつもの百首の中で最後の、

そして最も完成度の高い百首である。式子の百首は、勅撰集などにおける

入集数を見ると、現存する第一と第二の二つの百首が特に重視された

様子はなく、散佚した百首と特に変わらないような扱いである。

しかしこの『正治初度百首』は最も重んじられ、高く評価された。

『正治初度百首』の式子歌から

『新古今集』に二十五首が採られており、本百首から

『新古今集』への入集数は、すべての歌人の中で

式子内親王が最多である。ついで

良経が十七首、

家隆と讃岐が六首。

『正治初度百首』によって後鳥羽院に認められた

定家でさえ三首である。

式子にはこのあとの作品がないということもあるが、

それにしても突出して多い。そして

『正治初度百首』をはじめとする式子の歌は、

同時代の新古今歌人たちから深い敬愛と傾倒を受け、

多くの影響作を生んだのである。」

p.100

平井啓子

『式子内親王

コレクション日本歌人選 010』

笠間書院 2011年4月刊

122ページ

2011年6月24日読了

https://www.amazon.co.jp/dp/4305706105

https://shop.kasamashoin.jp/bd/isbn/9784305706102/

「そのしみじみと見つめる物思いの中には、自己をも肯定せず、見ている現実をも肯定できない式子のかなしみがあるように思う。ーー馬場あき子

式子内親王(しょくしないしんのう)

「しきし」とも読む。『百人一首』に「玉の緒(を)よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする」で知られる作者。後白河天皇の皇女に生まれ、若き日を賀茂斎院として過ごす。王朝崩壊から武家社会へ変革する政治の激動期に、母の死、弟以仁王(もちひとおう)の横死(おうし)に遭(あ)う。穏やかでない環境の中で歌を藤原俊成に学び、中世和歌の新風を感じさせる繊細優艶な作品を残す。高雅な精神から生まれた歌は、呪詛事件に巻き込まれるなど実生活の混濁から抜きんでた清澄(せいちょう)なもので、和歌史上に燦然(さんぜん)と耀(かがや)く。藤原定家との交流に材をとった能「定家葛(ていかかづら)」が今に伝わる。

平井啓子(ひらい・けいこ)

1947年岡山生。

ノートルダム清心女子大学大学院文学研究科博士後期課程修了。

主要著書・論文

『式子内親王の歌風』(翰林書房)

「ノートルダム清心女子大学附属図書館蔵『後水尾院御集』紹介」(『清心語文』第3号)

「黒川真頼頭注『新勅撰和歌集抄』(弄花軒祖能)–〈翻字〉」(『清心語文』第7号)

【目次】

01 色つぼむ梅の木の間の夕月夜はるのひかりを見せそむるかな

02 山深み春とも知らぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水

03 ながめつる今日はむかしになりぬとも軒端の梅はわれを忘るな

04 いま桜咲きぬとみえて薄ぐもり春にかすめる世のけしきかな

05 八重にほふ軒端の桜うつろひぬ風よりさきに訪ふ人もがな

06 花はちりてその色となくながむればむなしき空に春雨ぞふる

07 ふるさとの春を忘れぬ八重桜これや見し世に変らざるらん

08 忘れめや葵を草にひきむすび仮寝の野辺の露のあけぼの

09 まどちかき竹の葉すさぶ風の音にいとど短かきうたたねの夢

10 夕立の雲もとまらぬ夏の日のかたぶく山にひぐらしの声

11 たそがれの軒端の荻にともすればほにいでぬ秋ぞ下にこととふ

12 秋風を雁にやつぐる夕ぐれの雲ちかきまでゆく蛍かな

13 うたたねの朝けの袖にかはるなりならす扇の秋のはつ風

14 ながめわびぬ秋よりほかの宿もがな野にも山にも月やすむらん

15 あともなき庭の浅茅にむすぼほれ露の底なる松虫の声

16 千たび打つ砧の音に夢さめてもの思ふ袖の露ぞくだくる

17 更けにけり山の端ちかく月さえて十市の里に衣うつこゑ

18 桐の葉も踏み分けがたくなりにけり必ず人を待つとなけれど

19 秋こそあれ人はたづねぬ松の戸をいくへも閉ぢよ蔦のもみぢば

20 わが門のいなばの風におどろけば霧のあなたに初雁のこゑ

21 風さむみ木の葉晴れゆくよなよなに残るくまなき庭の月影

22 みるままに冬はきにけり鴨のゐる入江の水ぎは薄ごほりつつ

23 さむしろの夜半の衣手さえさえてはつ雪しろし岡のべの松

24 身にしむは庭火の影もさえのぼる霜夜の星のあけがたの空

25 天のしためぐむ草木のめも春にかぎりもしらぬ御代の末々

26 松がねの雄島が磯のさよ枕いたくなぬれそ海女の袖かは

27 たそがれの荻の葉風にこのごろの訪はぬならひを打ち忘れつつ

28 玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする

29 忘れてはうちなげかるる夕べかなわれのみしりてすぐる月日を

30 我が恋はしる人もなしせく床の涙もらすな黄楊のを枕

31 しるべせよ跡なき波に漕ぐ舟のゆくへもしらぬ八重の潮風

32 夢にてもみゆらむものを嘆きつつうちぬる宵の袖のけしきは

33 逢ふことをけふ松が枝の手向草幾夜しをるる袖とかは知る

34 君待つと寝屋へもいらぬ槙の戸にいたくなふけそ山の端の月

35 さりともとまちし月日ぞうつり行く心の花の色にまかせて

36 生きてよも明日まで人もつらからじこの夕暮を訪はばとへかし

37 みたらしや影絶えはつる心地して志賀の浪路に袖ぞぬれにし

38 ほととぎすその神山の旅枕ほの語らひし空ぞわすれぬ

39 今はわれ松の柱の杉の庵に閉づべきものを苔深き袖

40 斧の柄のくちし昔は遠けれど有りしにもあらぬ世をもふるかな

41 暁のゆふつけ鳥ぞあはれなるながき眠りをおもふ枕に

42 暮るるまも待つべき世かはあだし野の末葉の露に嵐立つなり

43 日に千度心は谷になげはててあるにもあらずすぐる我が身は

44 さりともと頼む心は神さびて久しくなりぬ賀茂の瑞垣

45 静かなる暁ごとに見わたせばまだ深き夜の夢ぞかなしき

歌人略伝

略年譜

解説「斎院の思い出を胸に 式子内親王」(平井啓子)

読書案内【付録エッセイ】

花を見送る非力者の哀しみ 作歌態度としての<詠め> の姿勢(抄)

(馬場あき子)」

式子内親王(1149-1201)の和歌四十五首んを鑑賞。

四十五首のうち三十五首は『新古今和歌集』に収録されている作品。

私の好きな

「はかなくて過ぎにしかたをかぞふれば花にもの思ふ春ぞへにける

新古今 春下 101」

は取りあげられていませんでした。

「花はちりてその色となくながむればむなしき空に春雨ぞふる

新古今和歌集 春下 149

さくらの花は散ってしまい、桜色があるというわけでもない空を、なにを眺めるというのでもなくじっと眺めていると、そのなにもない空に春雨が降っている。

新古今時代になると、従来の美意識に加え、何もないものに関心があつまり、否定的な美を好むようになっていく。この歌にはその傾向が強くあらわれている。散っている花をよむのでもなく、散り敷いた花をよむのでもない、散って跡形もなくなった状態を見つめてうたうのである。

花をうたって花はなく、花の残像が残る空に美を見出す。あくまでも花の歌でありながら、花はないのである。

何もない空の形容である「むなしき空」は、漢語「虚空」を和語化したことばといわれる。類似表現に「むなしき枝」「むなしき床」があるが、「むなしき空」同様、新古今を特徴づける歌語である。

「その色となく」も、同様の美意識からくる言い方で、美しい色あるものを受けての否定表現となっている。」p.14

「花が散ってしまったのちの空に春の雨が降っていることをよんでいるわけだから、心としては惜春の情をうたっているものと考えられる。だが、読後にひろがる感情は、惜春の情だけではおさまりきらない。

心の裡にひろがる茫漠とした感情とでも言ったらいいのであろうか。あるいは、先の見えない捉えどころのない感覚とでも言い得るであろうか。そうした心に、花を終えた空に降る春雨を見ている。

無常な世といってしまえば簡単であるが、そこまではっきり整理できていない感情が、作者の心に湿潤している。見る対象を定めないで、雨の落ちくる空を眺めている様子を描きだし、奥行きの深い無限の広がりが感じられる一首である。」p.16

馬場あき子『式子内親王(ちくま学芸文庫)』

筑摩書房 1992年8月刊

2009年11月18日読了

https://www.amazon.co.jp/dp/4480080120

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480080127/

「「玉の緒よ絶えなば絶えねながらへばしのぶることのよわりもぞする」の歌に代表されるように、式子内親王の作品には、鬱と激情の交錯する、特異な審美性にあふれた作品が多い。その個性的な詠嘆の底には、どのような憂鬱の生涯がひろがり、いかなる激情にあやなされた思慕があったのか。歌と生涯を辿りつつ、沈鬱と激情の歌人、式子内親王の内面に鋭く迫る。

目次

第1部 式子内親王とその周辺 四宮の第三女式子の出生

斎院ト定前後

み垣の花 斎院式子の青春の夢と失意

前小斎院御百首のころ 平氏全盛のかげの哀傷

治承四年雲間の月 以仁叛乱と式子の周辺

贄野の池 以仁敗死とその生存説の中で

建久五年百首のころ 後白河時代の終焉と式子の落飾

軒端の梅よ我れを忘るな 病苦の中の正治百首

第2部 式子内親王の歌について 宇治の大君に通う式子の心情

式子は多量の霞を求めねばならなかった

梅のおもかげ

花を見送る非力者の哀しみ 作歌態度としての〈詠め〉の姿勢

式子を支配した三つの夏と時鳥

落葉しぐれと霜の金星

巷説「定家葛」の存在理由

忍ぶる恋の歌

式子と定家、ならびに宜秋門院丹後

梁塵秘抄は作用したか

初版 紀伊國屋新書 1969

1928年1月28日生まれな

馬場あき子さん41歳、歌集以外の最初の著書。

巻頭と巻末の年表を除くと200ページほどしかない

薄い文庫本ですが、読み応えたっぷりの評伝と鑑賞で、

読み終えるのに四日かかりました。

何か十分に理解出来ないまま読み終わってしまった

という気がしています。

「時鳥そのかみやまの旅枕ほの語らひし空ぞ忘れぬ

新古今和歌集 巻十六 雑歌上 1486

「ほととぎすよ、その神山の旅の一夜に、お前がほのかに鳴いて過ぎた、その空の明けゆく色を、どうして忘れ得ようか」

という、それだけの内容の一首に、

なぜ、私はこうまで執さざるを得ないのか。

一句、そして三句と、幾つにも断絶しつつ続いてゆく抒情のゆれの中に、ほのぼのと露じめりの初夏の夜明けは訪れ、短い夢はあっというまに覚めてしまって、洗われた心の色のような空色の空間が、無限の時を秘めて式子の視野にひろがってゆく。

はてしなくひろがるそれは、読者のはてしない艶な空想と重なり、式子について考えようとする時の出発点にまたいつのまにか戻ってきて佇んでいる。

この「空ぞ忘れぬ」の一首にはそうした魅力があって、中々読者を立ち去らせないのである。まさに、式子の絶唱の一つであり、もっともうるわしい式子の夏を集約してみせたものといえるであろう。」

p.166「式子を支配した三つの夏と時鳥 1 空ぞ忘れぬ」

田中裕・赤瀬信吾

『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』

岩波書店 1992.1

https://www.amazon.co.jp/dp/4002400115

山ふかみ春ともしらぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水

式子内親王

百首歌たてまつりし時、春の歌

新古今和歌集 巻第一 春歌上 3

「山が深いので春が来たとも知らず待ちわびる松の戸に、間遠に滴りおちる雪解けの雫よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.21

正治二年(1200)後鳥羽院初度百首。

松の戸 松の枝折戸(しおりど)で庵のさま。

「松」と「待つ」と掛詞。

雪解けの雫に見入りつつ春の訪れを知った喜びを反芻しているが、

「松」の青と「雪」の白との対照、「玉水」の語感も効果を添える。

立春の歌。

ながめつるけふは昔になりぬとも軒端の梅(むめ)はわれをわするな

式子内親王

百首歌たてまつりしに、春歌

新古今和歌集 巻第一 春歌上 52

「じっと見入っている今日は昔になってしまうとしても、軒端の梅は私を忘れずにまた来年は咲いておくれ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.33

正治二年(1200)後鳥羽院初度百首。

昔 44

「梅の花にほひをうつす袖のうへに軒もる月のかげぞあらそふ」

の参考歌

「月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身一つはもとの身にして」の昔が

その詞書によれば「去年[こぞ]」をさすのと同じ。

散り際の梅を惜しむ歌で、自分の死後を思いやっての愁訴ではない。

参考

「散りぬとて花は匂はぬ春もあらじ軒端の梅よわれを忘るな」

(唯心房集[寂然(藤原頼業 藤原俊成の妻の兄)の家集])。

「梅」の歌。

いま桜さきぬと見えてうすぐもり春に霞める世のけしきかな

式子内親王

百首歌たてまつりしに

新古今和歌集 巻第一 春歌上 83

「いましも桜が咲いたとみえてうっすらと曇り、もう世は春もたけなわとなって霞わたっている気配です。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.41

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

春に 「に」はなっての意。

けしき 景色、気配。ここは後者。

深窓で見る花曇りから、おしなべて霞む春の気配を察知した感慨。

「初花」の歌。

はかなくて過ぎにしかたをかぞふれば花にもの思ふ春ぞへにける

式子内親王

百首歌に

新古今和歌集 巻第二 春歌下 101

「夢を見ている気持で過ぎ去った昔を思い返せば、花ゆえに物思いをする春をくり返してきたという、そのことだけだ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.47

式子内親王集「前小斎院御百首」。

参考

「はかなくてすぎにし方を思ふにも今もさこそは朝顔の露」

(西行 山家集 雑)、

「つれなくて過ぐる月日を数へつつ物うらめしき暮れの春かな」

(源氏物語 竹河)

「盛りの花」に対しての感慨の歌。

八重にほふ軒端の桜うつろひぬ風よりさきに訪(と)ふ人もがな

式子内親王

家の八重桜ををらせて、惟明親王のもとにつかはしける

新古今和歌集 巻第二 春歌下 137

「八重の色も美しい軒端の桜も衰えました。散らす風より一足先に訪ねてくださる方があればと思います。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.56

本歌

「宮人にゆきて語らむ山桜風よりさきに来ても見るべく」

(源氏物語 若紫)。

惟明親王 高倉天皇第三皇子、後鳥羽院の兄。

これまでの無沙汰を恨み、せめて今と促した態。

この贈答歌は「庭の残花」で、配列上疑問。

花は散りその色となくながむればむなしき空に春雨ぞふる

式子内親王

百首歌中に

新古今和歌集 巻第二 春歌下 149

花は散りはて、今は特に何を追うともなく見入っていると、空漠とした空に春雨ばかりが降っている。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.59

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首、初句「花は散りて」。

本歌

「暮れがたき夏の日ぐらしながむればそのこととなく物ぞ悲しき」

(伊勢物語四十五段)。

色 仏語の「色(しき)」に倣って広く「もの」の意と見たい。形・色彩を含む。

むなしき空 漢語「虚空」の訓。

今更木末の花を追うのではないが、春を惜しめばこれまでの慣わしで自然目は空にゆくのである。

参考

「あけたてば空しき空をながむれどそれぞとしるき雲だにもなし」

(和泉式部続集)

「春の空」の歌。

わすれめや葵(あふひ)を草にひき結びかりねの野べの露のあけぼの

式子内親王

斎院に侍りける時、神館(かんだち)にて

新古今和歌集 巻第三 夏歌 182

「忘れることがあろうか。葵を草枕として結んで旅寝した野辺の、露のおいたあの曙の景色を。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.69

式子内親王集「前小斎院御百首」。

斎院(さいいん・いつきのみや)賀茂社の斎王。未婚の皇女、女王が任じた。式子内親王は平治元年(1159)十月から十年間在任。

神館 斎舘。神職が参詣して潔斎する殿舎。ここは賀茂の祭(四月中の酉)の当夜、斎院が一泊する上社の神舘。

葵 フタバアオイ。多年生草本で一茎にハート形の葉が二枚互生する。賀茂社で祭事に用いる。

かりねの野辺 神舘での旅寝の譬喩的表現。八代集抄[北村季吟による江戸前期の注釈書]に、神舘は祭の時、社の北のみあれ野に架設されたとあるが未詳。

参考

「祭の使にて神舘の宿所より斎院の女房に遣はしける

ちはやぶるいつきの宮の旅寝には葵ぞ草の枕なりける」

(藤原実方 千載 雑上)。

「葵」の歌。

声はして雲路にむせぶほととぎす涙やそそくよひの村雨

式子内親王

百首歌たてまつりしに

新古今和歌集 巻第三 夏歌 215

「声はしながら、雲中でのどを詰まらせ、とぎれがちの郭公よ。その涙がそそぐのか、今宵の村雨は。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.78

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

本歌

「声はして涙は見えぬ郭公(ほととぎす)わが衣手のひつをからなむ」

(古今 夏 読人しらず)。

「悲しそうな鳴声は聞こえるが、涙がちっとも見えないほととぎすだ。私の袖は涙でびしょ濡れだから、これをほととぎすに借りてもらいたいものだ」

『完訳 日本の古典 9 古今和歌集』小学館 1983.4

p.104「巻第三 夏歌149」

むせぶ 「嗚咽なり。とどこほりゆかぬなり」(和歌初学抄[平安時代後期の歌人藤原清輔 1104-1177 による歌学書])。

村雨 季節を問わず俄雨をいう。

「むせぶ」声から涙を想像し、村雨をそれに擬して本歌に異を立てた趣向。

「雨中に郭公を待つ」の歌。

かへりこぬ昔をいまと思ひねの夢の枕ににほふたちばな

式子内親王

百首歌たてまつりし時

新古今和歌集 巻第三 夏歌 240

「もう二度と帰ってこない昔を今に返すすべはないかと思いつつ寝て夢を見た、その枕辺に橘が匂っているよ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.84

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

本歌「古のしづのおだまき繰返し昔を今になすよしもがな」(伊勢物語三十二段)。

昔をいま 本歌の下句をさす。

ににほふたちばな この知覚は夢が醒めたことを意味する。そして花橘の香は昔を呼び返すという想念[「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」(古今 夏 読人しらず。伊勢物語六十段)]をふまえて、かろうじて夢に昔を見たことも示唆している。

「花橘(盧橘)」の歌。

窓ちかき竹の葉すさぶ風のおとにいとどみじかきうたたねの夢

式子内親王

百首歌たてまつりし時

新古今和歌集 巻第三 夏歌 256

「窓の傍の竹の葉をなぶる風の音に目がさめ、いよいよ短い仮寝の夢よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.89

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

本説

「風生竹(たけになる)夜、窓間臥」

(和漢朗詠集「夏夜」・白居易)。

すさぶ 慰み興ずる意で「すさむ」に同じ。

いとどみじかき 短いうたたね、しかも中途でめざめたこと。

参考

「みじか夜の窓の呉竹うちなびきほのかに通ふうたたねの秋」

(式子内親王集)。

「夏の風」の歌。

夕立の雲もとまらぬ夏の日のかたぶく山にひぐらしの声

式子内親王

百首歌の中に

新古今和歌集 巻第三 夏歌 268

「夕立を降らした雲もすでに過ぎ去った大空に輝く夏の日がようやく傾く晩夏の山に鳴き始めた日ぐらしの声。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.92

雲もとまらぬ 「も」は日の傾く頃、雲もまた空にとまらぬ意。上二句は「夏の日」にかかる。

夏の日のかたぶく 日の入りと夏の終りをかける。ひぐらし 「茅蜩、和名日久良之、小青蝉也」(和名抄十九[和名類聚抄 わみょうるいじゅしょう 平安時代中期に作られた辞書 源順(みなもとのしたごう)が編纂])。晩夏から初秋にかけて夕暮カナカナと鳴く。

暮れにくい夏の夕方の慌しい事象の推移を捉える。

参考

「ひぐらしの鳴きつるなへに日は暮れぬと思ふは山の陰にぞありける」

(古今 秋上 読人しらず)は山陰で、これは山の遠望。

「夕立」の歌。

たそかれの軒端のをぎにともすればほに出でぬ秋ぞ下にこととふ

式子内親王

百首歌よみ侍りける中に

新古今和歌集 巻第三 夏歌 277

「夕暮の軒端の荻にどうかすると、あらわに秋と名乗れない風が秘かに訪ねてくることだ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.94

式子内親王集「建久五年(1194)五月、百首」。

をぎ 薄に似てより長大。夏秋にかけて花穂を出す。

ほに出でぬ 表に現われない意。荻がまだ穂を出さない意と掛ける。

秋の訪れをまず知らせるのが荻に吹く風の音とされるが、音もなく荻に訪れる風なので「ほに出でぬ秋」という。荻を女に見立てる。

「晩夏の草」の歌。

うたたねの朝けの袖にかはるなりならす扇(あふぎ)の秋のはつ風

式子内親王

百首歌に

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 308

「うたた寝したこの夜明け、袖に吹き変っているようだ。いつも手元で鳴らして使いならしている扇の風が秋の初風に。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.103

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首、二句「朝けの風に」。

朝け 夜明け、明け方。

ならす 「馴らす」と「鳴らす」と掛詞。

扇の 「の」は主格。扇は蝙蝠(かわほり)のこと。骨の片側に紙・絹を張り、絵など描く。夏の用具。

参考

「大方の秋来るからに身に近くならす扇の風ぞ変れる」(藤原為頼 後拾遺 秋上)。

「扇に結ぶ早秋の風」の歌。

ながむれば衣手すずしひさかたのあまの河原(かはら)の秋の夕暮

式子内親王

百首歌のなかに

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 321

「じっと見つめていると私の衣も涼しくなってくる。ああ川風の吹き通う天の川原の秋の夕暮れよ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.107

式子内親王集「前小斎院御百首」。

衣手 袖または衣全体。

ひさかたの 「あま」の枕詞。

あまの河原 「天の川」と「川原」を掛ける。

天の川原の、身にしみるばかりの秋の気配。

「七夕の風」の歌。

式子内親王(しょくしないしんのう 「しきし」とも「のりこ」とも読まれる 1149-1201)

後白河天皇皇女。賀茂斎院(1159-1169)。

千載集初出(入集九首、女性歌人で最多)。新古今四十九首。勅撰入集百五十七首。

隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では斎宮女御と番えられている。

花すすき又露ふかしほに出でてながめじとおもふ秋のさかりを

式子内親王

百首歌に

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 349

「美しく薄は穂を出し、その上露も深く置いている。わびしさに「ほに出でて」――あらわには眺めまいと思う秋の盛りなのに。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.114

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

本歌

(一)「今よりは植ゑてだに見じ花薄ほに出づる秋はわびしかりけり」(平貞文 古今 秋上)、

(二)「しのぶれば苦しかりけりしの薄秋の盛りになりやしなまし」(勝観 拾遺 恋二)。

ほに出でて 「穂に出る」と、表面に現われる意とを掛ける。

人の気も知らないで「穂に出る」ばかりか、涙の露を誘うかのように露まで置いている花薄に恨みかけた盛秋の深い感傷。

「薄」の歌。

それながら昔にもあらぬ秋風にいとどながめをしづのをだまき

式子内親王

秋の歌とてよみ侍(はべり)ける

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 368

「秋風は秋風であるが、昔とはまるで違った秋風を聞きながら、いよいよ繰返し昔をしのんで物思いをすることだ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.119

式子内親王集「前小斎院御百首」、三句「月かげに」。

本歌

「古(いにしへ)のしづのをだまき繰返し昔を今になすよしもがな」(伊勢物語三十二段)。

いとど 「糸」に掛けて「しづのをだまき」の縁語。

しづのをだまき 倭文(しづ 日本古代の織物)を織るのに用いた苧環。苧環を繰ると言うことから「繰り返し」の意を呼び込む。「しづ」と「「眺めをしつ」と掛詞。

「秋思」の歌。

ながめわびぬ秋よりほかの宿もがな野にも山にも月やすむらん

式子内親王

百首歌たてまつりし時、月歌

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 380

「もう月を見て物思いをすることに堪えられない。どこか秋でない住みかがないものか。しかし野にも山にも月は澄んで、遁れるすべはないのであろう。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.122

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

本歌

「いづこにか世をば厭はむ心こそ野にも山にもまどふべらなれ」

(素性 古今 雑下)。

すむ 「澄む」「住む」を掛ける。「住む」と宿は縁語。

参考

「いかにして物思ふ人のすみかには秋よりほかの里をもとめむ」

(相模 新勅撰)。

「月前に志を言う」の歌。

よひの間(ま)にさてもねぬべき月ならば山のはちかきものは思はじ

式子内親王

題しらず

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 416

「宵のうちにかまわず、寝てしまえるほどの月であるなら、山の端に近づいた今、物思いすることはあるまいに。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.130

式子内親王集「前小斎院御百首」。

出るから入るまで終夜眺めずにはいられない月への苦しい慕情を嘆く。

「月を見る傷心」の歌。

ふくるまでながむればこそかなしけれ思ひも入れじ秋の夜の月

式子内親王

題しらず

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 417

「夜がふけるまで眺めたりするからこうも悲しいのだ。もう深くはこだわるまい。秋の夜の月に。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.131

参考

「独寝のわびしきままに起きゐつつ月をあはれと忌みぞかねつる」

(後撰 恋二 読人しらず)。

「月を見る傷心」の歌。

秋の色はまがきにうとくなりゆけど手枕(たまくら)なるるねやの月かげ

式子内親王

百首歌たてまつりし秋歌に

新古今和歌集 巻第四 秋歌上 432

「秋のけはいは籬のあたりに次第に寂しくなってゆくが、反対に夜ごと手枕にはなじみとなってきた閨にさし入る月光よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.135

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首、四句「枕になるる」。

秋の色 漢語「秋色」の訓。秋の景色、けはい。

うとく 淡々しく。下の「なるる」の対語。

手枕 多くは相手の手を枕にして共寝することであるが、ここは自分のひじ枕で独寝すること。

垣根の秋の花の衰えるのに比例して月光は色を増し、親しい閨の友となるが、それは孤閨をいよいよあわれ深くする。

「秋月に手枕を結ぶ」の歌。

あともなき庭の浅茅(あさぢ)にむすぼほれ露のそこなる松むしの声(こゑ)

式子内親王

百首歌中に

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 474

「人の通った跡もなく生い茂る庭の浅茅に心もふさぎ、くぐもり声で露の底から聞こえてくる人待ち顔の松虫の声よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.147

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

むすぼほれ 絡み合い結び合ってほどけない状態。心に屈託することと微かな声の情態を兼ねる。

露のそこ 漢語「露底」の訓。「むすぼほれ」と露は縁語。詠歌一体[えいがいつてい 鎌倉初期の歌論書。1巻。藤原為家[定家の子]著。弘長3年(1263)または文永7年(1270)ころの成立か。]は「露のそこなる」を制詞[せいのことば 歌学用語 歌を作るときに使用を許されない詞(ことば)]とする。

松むし 鈴虫の古称。リンリンと鳴く。人を待つ意を兼ねるのは常套。

「今年こそ鳴きはじむなれ下草にむすぼほれたる虫の声ごゑ」

(天喜四年[1056]七月、六条斎院歌合「夜虫鳴初」・讃岐)。

「秋虫」の歌。

ちたびうつ砧のおとに夢さめてものおもふ袖の露ぞくだくる

式子内親王

擣衣の心を

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 484

「千声万声打ちつづける砧の音に夢がさめるとちぢに乱れる物思いに、袖にこぼれる涙の露ばかりは結びかねて砕け散ることだ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.149

ちたびうつ

「八月九月正長夜 千声万声無了時

(八月九月正に長き夜 千声万声了(や)む時無し)」

(和漢朗詠集 擣衣 白居易)による。

砧 擣衣(とうい)の道具。厚板に載せたり、軸に巻きつけた布を槌で打つ。

露ぞくだくる 夜露の結ぶ時分に涙の露ばかりが結びかねる意。「くだく」「うつ」は縁語。「くだくる」は凄愴な「ものおもひ」だからであるが、それは激しい、恨むような砧の音と共に夢の内容にもよっている。

参考

「あは雪のたまればかてに砕けつつわが物思ひのしげきころかな」

(古今 恋一 読人しらず)

「擣衣」の歌。

ふけにけり山のはちかく月さえてとをちの里に衣うつ声

式子内親王

百首歌たてまつりし時

新古今和歌集 巻第五 秋歌下 485

「夜もふけたことだ。西の山の端近く月は寒光を放ち、遠くの十市の里では砧の音がしている。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.149

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

とをちの里 遠い里の意。兼ねて大和国の歌枕として味わう方が詩趣は深い。

「擣衣」の歌。

桐の葉も踏みわけがたくなりにけりかならず人を待つとなけれど

式子内親王

百首歌たてまつりし秋歌

新古今和歌集 巻第四 秋歌下 534

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

「桐の落葉も積って踏み分けにくいまでになってしまった。必ずしも誰かを待つというのではないが。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.162

本歌

「わが宿は道もなきまで荒れにけりつれなき人を待つとせしまに」

(遍照 古今 恋五)。

本説

「秋庭不掃携藤杖 閑踏梧桐黄葉行

(秋の庭には掃はず藤杖に携はりて、

閑(しづ)かに梧桐の黄葉を踏んで行(あり)く)」

(和漢朗詠集 落葉・白居易)。

秋の深い感傷で、おのずからつのる人恋しい気持ち。

人の訪れる可能性のいよいよ少なくなった閑庭の身にしみる寂しさ。

風さむみ木の葉はれゆくよなよなに残るくまなき庭の月かげ

式子内親王

題しらず

新古今和歌集 巻第六 冬歌 605

「風の寒さに木の葉の散りゆく夜ごと夜ごと、次第に残る隈なく行きわたってゆく庭の月光よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.182

はれゆく 次第に消散してゆくこと。「はれ」は月の縁語。

見るままに冬はきにけり鴨(かも)のゐる入江のみぎはうすごほりつつ

式子内親王

百首歌中に

新古今和歌集 巻第六 冬歌 638

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

「こうして日々見ているうちに冬は来たことだ。鴨の浮かぶ入江のみぎはは薄く氷りはじめて。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.191

鴨 ガンカモ科の水鳥で、渡来するマガモや日本で繁殖するカルガモ等。

さむしろのよはの衣手さえさえて初雪しろし岡の辺の松

式子内親王

百首歌に

古今和歌集 巻第六 冬歌 662

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

「寒い筵の上に重ねている夜着の袖が冷えに冷えたと思ったが、初雪が真白に置いているよ。岡部の松を埋めて。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.196

さむしろ 幅の狭い粗末な筵。「寒し」と掛詞。

さえさえ 冷え冷え。

初雪しろし 夜明けの目にまず映った鮮やかな印象。

参考

「衣手に余呉の浦風さえさえてこだかみ山に雪ふりにけり」

(源頼綱 金葉 冬)。

天(あめ)の下めぐむ草木のめもはるにかぎりもしらぬ御代のすゑずゑ

式子内親王

百首歌たてまつりし時

新古今和歌集 巻第七 賀歌 734

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首 祝。

「わが君の治められる天の下、春雨の恵みによって芽ぐんだ草木が、芽をふくらませながら、目にも遥かに限りなく広がっている。そのようにわが君の御代は、末々までも長久に続くであろう。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.216

本歌

「紫の色こき時はめもはるに野なる草木ぞわかれざりける」

(在原業平 古今 雑上)。

天の下めぐむ草木 「天」に「雨」を、「芽ぐむ」に「恵む」を掛ける。

天は天子の恩沢、草木は国民の譬喩。

めもはるに 木の芽がふくらむ意の「芽も張る」と「目も遥に」を掛け、「はる」に春を響かせる。

ゆく末はいまいく夜とかいはしろの岡のかや根にまくらむすばん

式子内親王

百首歌たてまつりしに

新古今和歌集 巻第十 羈旅歌 947

「これからまだ幾晩といえないほど、旅の行末は遠い。岩代の岡のかやの根もとに、草枕を結びましょう。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.285

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首 羈旅。

本歌

「君が代もわが代も知れや磐代の岡の草根をいざ結びてな」

(万葉集一 中皇命)。

いく夜 本歌の「代」を「夜」にとりなす。

いはしろの岡 紀伊国の歌枕。「言はじ」と掛詞。松の名所。

松が根の雄島(おじま)が磯のさ夜(よ)まくらいたくなぬれそ海人(あま)の袖かは

式子内親王

百首歌たてまつりしに

新古今和歌集 巻第十 羈旅歌 948

「松島の雄島が磯で松の根もとを枕に、ひとり旅寝をする。そんなにひどくぬれないで、海人の袖ではないのだから。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.285

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首 羈旅。

本歌

「松島や雄島の磯にあさりせし海人の袖こそかくはぬれしか」

(源重之 後拾遺 恋四)。

雄島 陸奥国の歌枕。宮城県松島湾内の島。松島から「松」を詠む。

さ夜まくら ひとり寝のわびしさを示す。

ぬれそ 波と涙で袖がぬれる。

玉の緒(を)よたえなばたえねながらへばしのぶることのよわりもぞする

式子内親王

百首歌の中に忍恋を

新古今和歌集 巻第十一 恋歌一 1034

「わが玉の緒よ、切れるものなら、切れるがよい。この上長らえていると、こらえている力が弱まるといけないから。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.310

玉の緒 玉を連ねた長い緒で、命をいう。

「絶え」「ながらへ」「よわり」は緒の縁語。

ながらへ 生きながらえる意と緒の長く延びる意を掛ける。

忍ぶ心の苦しさと強さをその極限で歌う。

参考

「玉の緒の絶えて短き命もて年月長き恋もするかな」

(紀貫之 後撰 恋二)。

「おくれゐて何にかはせむ玉の緒のもろともにこそ絶えば絶えなめ」

(伊勢大輔集)。「久しく忍ぶ恋」。

忘れてはうち歎(なげ)かるるゆふべかなわれのみ知りてすぐる月日を

式子内親王

百首歌の中に忍恋を

新古今和歌集 巻第十一 恋歌一 1035

「つい忘れてはため息のもれる夕暮よ。私だけが知ることとしてこの幾年堪え忍んできた嘆きであるものを。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.310

本歌

「人知れぬ思ひのみこそわびしけれわが嘆きをばわれのみぞ知る」

(紀貫之 古今 恋二)。

忘れては 下句を承ける。倒置。

ゆふべ 夕暮。

本歌の域を超え、嘆きが漏れるに至って、いよいよわが「思ひ」の切なさを「わび」、かついとおしんだもの。「久しく忍ぶ恋」。

わが恋は知る人もなし堰(せ)く床(とこ)の涙もらすなつげのを枕

式子内親王

百首歌の中に忍恋を

新古今和歌集 巻第十一 恋歌一 1036

「私の恋はまだ誰も知らない。堰きとめている床にあふれる涙をどうか外に漏らさないでくれ。黄楊(つげ)の枕よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.310

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

本歌

「枕よりまた知る人もなき恋を涙せきあへずもらしつるかな」

(平貞文 古今 恋三)。

堰く 水をふさぎ止める。

「涙」「もらす」は縁語。

つげ ツゲ科の喬木。「もらす」の縁で「告げ」を掛ける。

を枕 を(小)は愛称。

本歌の「せきあへず」を「せく」に改め、もし告げ「もらす」ものがあるなら、今は枕しかないという激しい訴え。

「忍ぶ恋」。

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『新々百人一首』

新潮社 1999.6

https://note.com/fe1955/n/n0d04f004682c

「枕をあしらつた恋歌のうち最も有名なものは、

和泉式部 枕だに知らねばいはじ見しままに君かたるなよ春の夜の夢

で、これは、恋を知る枕といふ伝承を背景において、ただしその枕さへ

しないでの(する暇のないくらゐゆとりのない)情事でしたから、枕は

見てゐないはず、知らないはず、といふこころを、濃厚な色調で歌ひあげた絶唱である。和泉式部ならではの率直な、なりふり構わぬ詠ひぶりに辟易して、これはいささか品が悪いと感ずる人もゐるかもしれない。

その点、式子内親王の忍ぶる恋の一首はまことに清婉でしかも繊細な趣で、同じく枕を詠んでもこれほど対蹠的になるものかと驚くほどである。

わたしにとつてはいづれも極めておもしろく、これもまた傑作と呼んで差支へない気がする。隠岐本でも除かれてゐないゆゑ、隠岐に流された後鳥羽院が評価を改めなかつたことがわかるし、さらに藤原定家もまた『定家八代抄』に選んでゐる。」p.494

式子内親王の詠歌が三首(1034-1036)続きました。

同一作者の和歌が三首も続くという好待遇は、

俊成、西行、慈円、良経にもありましたけど、

新古今撰者の定家や家隆にはあったかな。

巻第十八 雑歌下の巻頭に、

菅原道真の作品が十二首並ぶというすごい例外もありますけど。

実質的な編者であった後鳥羽院の意図なんでしょうね。

しるべせよ跡(あと)なき浪(なみ)にこぐ舟のゆくへもしらぬ八重(やへ)の潮(しほ)風

式子内親王

題しらず

新古今和歌集 巻第十一 恋歌一 1074

「案内してやってくれ、航跡も残らない波の上を漕ぎゆく舟が行方も分からずにいる。八重の潮路を吹く潮風よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.320

正治二年(1200)

[後鳥羽]院初度百首。

本歌

「白波の跡なき方にゆく舟も風ぞたよりのしるべなりける」

(古今 恋一 藤原勝臣)。

本歌を激しい訴えに詠み替え、一首を恋の象徴とする。

「舟に寄する恋」。

夢にても見ゆらんものを歎きつつうちぬるよひの袖のけしきは

式子内親王

百首歌の中に

新古今和歌集 巻第十二 恋歌二 1124

「せめて夢の中に見えるでしょうに。こうして歎き歎きまどろむ宵の私の袖のすさまじい気色は。それなのにどうして。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.333

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

夢にても 恋をすれば相手の夢に現れるという俗信に基づく発想。

袖のけしき 袖が紅涙にぬれそぼっているさまをさす。

わが思いが一向に相手に通じない嘆き。独白。

参考

「むば玉の夜の夢には見ゆらむや袖ひるまなくわれし恋ふれば」

(家持集)。

「夢に寄せる逢はざる恋」。

逢ふことをけふ松が枝(え)の手向草(たむけぐさ)いく世(よ)しほるる袖とかはしる

式子内親王

百首歌に

新古今和歌集 巻第十三 恋歌三 1153

「逢瀬を今日持つことになりましたが、もう幾年この袖が涙で濡れそぼってきたことか、ご存知でしょうか。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.341

正治二年(1200)[後鳥羽]院初度百首。

本歌

「白波の浜松が枝の手向草幾代までにか年の経ぬらむ」

(川島皇子 万葉集一、新古今 雑中)。

松が枝の手向草 本歌を取って「いく世」を導く序。

「松」と「待つ」と掛詞。

手向草は旅中の平安を祈って神仏に供える幣物。

ここは恋の成就を祈念してきたことを匂わすか。

いく世 「よ」は「夜」で、本歌の意を殊更に改めたと見ることもできる。

かはしる 反語。

「逢ふ恋」。

君待つとねやへもいらぬ真木(まき)の戸(と)にいたくな更(ふ)けそ山のはの月

式子内親王

待つ恋といへる心を

新古今和歌集 巻第十三 恋歌三 1204

「あの方を待つとて閨にも入らずたたずんでいる真木の戸に折節光を見せそめた山の端の月よ。どうかしばらくその辺にいて、すっかり夜もふけたとは知らせないでくれ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.355

本歌

「君来ずはねやへも入らじ濃紫わが元結に霜はおくとも」

(古今 恋四 読人しらず)。

真木の戸 杉・檜などで作った板戸。山里の庵にも都の邸宅にもいうが、ここは後者の妻戸であろう。

男の来るのは宵[ゆふべ(夕暮)の後。日没から夜に入るまでをいい、男の訪れる時分とされている。]で、待つ身には夜のふけるのが最も忌まわしい。

「夜ふけて待つ恋」。

いまはただ心のほかに聞く物を知らずがほなるをぎの上風(うはかぜ)

式子内親王

題しらず

新古今和歌集 巻第十四 恋歌四 1309

「今は全く心を騒がせることもなく聞いているのに、その気持ちも知らぬげに荻の上葉を吹く秋風よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.384

心のほか 諦めきった気持。

知らずがほ 当時「何がほ」の類は問題の用語とされたが、千五百番歌合・千四百五十七番判で慈円は「知らずがほ、こいねがはるる世」という。

寂しいものとされる荻の上風がさすがにわびしさを誘うのである。

参考

「誰ぞこの訪ふべき人は思ほえで耳とまりゆく荻の上風」

(和泉式部集続集)。

「風に寄せて絶えむとする恋」。

さりともと待ちし月日ぞうつりゆく心の花の色にまかせて

式子内親王

百首歌中に

新古今和歌集 巻第十四 恋歌四 1328

「それでもいつかはと思って待っていた月日のこうも早く過ぎてゆくことよ。心という花の色のあせるがままに。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.389

本歌

「色見えでうつろふものは世のなかの人の心の花にぞありける」

(小野小町 古今 恋五)。

うつりゆく 月日と色の両方にかかる。

期待のみるみる空しくなってゆく嘆き。

「絶えたる後の恋」。

生きてよもあすまで人もつらからじこの夕暮をとはば問へかし

式子内親王

百首歌中に

新古今和歌集 巻第十四 恋歌四 1329

「この世に生きてよもや明日まであの人のつれなさに堪えてはいまい。もしも訪ねるというならこの夕暮に訪ねて来るがよい。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.389

詞書の「百首歌」は不明で、家集にも見えない歌。

人もつらからじ あの人とてつらくは当れまい。

即ち私がつらさに堪えられず、世にいないことを示唆する。

とはば いまさら期待していないがの気持。

久しい恋に堪えた果ての激情。

「絶えたる後の恋」。

はかなくぞ知らぬ命を歎きこしわがかねことのかかりける世(よ)に

式子内親王

恋歌とて

新古今和歌集 巻第十五 恋歌五 1392

「本当にはかないことに今日まで、明日をも知れぬ命の短さを嘆きつづけてきたことだ。私のした約束がこんなにあてにならないものだった世の中で。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.406

歎きこし 生きてさえあれば逢うこともと、ひたすら命を惜しんできたこと。

かねこと 将来にかけていう言葉。予言や約束。

あてにならないものが短い命以上に約束だったと知った時の虚無感が「はかなく」である。

参考

「昔せしわがかねことの悲しきはいかに契りし名残なるらむ」

(平貞文 後撰 恋三)。

「世に寄する恋」。

ほととぎすそのかみ山の旅枕ほのかたらひし空ぞ忘れぬ

式子内親王

いつきの昔を思ひ出でて

新古今和歌集 巻第十六 雑歌上 1486

「郭公よ。その昔賀茂山で旅寝した折りのこと、お前がほのかに語らいかけてきた、あの空のけしきを今も忘れない。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.434

いつきの昔 斎宮・斎院を「いつきの宮」(八雲御抄三[やくもみしょう 順徳天皇 1197-1242 による歌論書])という。

ここは作者が斎院(未婚の皇女がなる賀茂社の斎王)であった当時。

平治元年(1159)十月から嘉応元年(1169)七月病で退下するまでの間。

そのかみ山 その昔の意と「其神山(賀茂山)」と掛詞。

旅枕 賀茂祭の当日、神館(かんだち 神職が参詣して潔斎する殿舎)に一泊したこと。

かたらひ 睦まじく話す。郭公の鳴き声をいう慣用語。

参考

「をち返りえぞ忍ばれぬ郭公ほのかたらひし宿の垣根に」

(源氏物語 花散里)。

夏の雑歌。

「祭」に寄せる。

ありあけのおなじながめは君(きみ)もとへ都のほかも秋の山里

式子内親王

返し

新古今和歌集 巻第十六 雑歌上 1546

「有明の月に対し、同じ物思いをしている私をあなたも思いやって下さい。ここ洛外も秋で、都と変りはありませんが、しかしわびしい山里で、あなたと変りはありません。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.451

惟明親王からの贈歌

「思ひやれなにをしのぶとなけれども都おぼゆるありあけの月」

への返歌。

都のほか 贈歌が「都」というのを訂正する。

これで作者の住居が都の内の大炊殿などでなく、斎院と推測される。

自分も同じ環境にあると語って親王の嘆きに同調し、慰める。

「月」に寄せる秋の雑歌。

いまはわれ松のはしらの杉の庵(いほ)にとづべき物を苔ふかき袖

式子内親王

百首歌たてまつりしに、山家の心を

新古今和歌集 巻第十七 雑歌中 1665

「今や私は松の柱に杉を葺く山中の庵に、この年古りた墨染の衣の身を閉じこめて、世に交らうべきではないのだが。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.485

正治二年(1200)後鳥羽院初度百首「山家」。

松のはしら 契沖は新古今集書入で白居易「石階松柱竹編墻」を引く。

杉の庵 杉の川や板で葺いた粗末な庵。

苔ふかき袖 年古り、何の見ばえもしない「苔の衣」の意か。

題詠であるが作者の述懐が滲み出ていよう。

参考

「竹の垣松の柱は苔むせど花のあるじぞ春誘ひける」

(藤原定家 拾遺愚草 建久元年(1190)「花月百首」)。

「山家」に寄せる。

をのの柄の朽ちし昔はとほけれどありしにもあらぬ世をも経(ふ)る哉(かな)

式子内親王

後白河院かくれさせ給ひて後、百首歌に

新古今和歌集 巻第十七 雑歌中 1672

「斧の柄は朽ち、世は一変していたという昔は遠く隔たっているが、私もこれまでとはうって変わった御代に永らえていることだ。恋しい昔よ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.487

百首歌不詳。

本歌

「古里は見しごともあらず斧の柄の朽ちし所ぞ恋しかりける」

(紀友則 古今 雑下)。

後白河院 第七十七代天皇。作者の父。

三十五年にわたって院政を執り、建久三年(1192)三月十三日没。

をのの柄 晋の王質の故事。木樵りに入った山で迷い、仙人の碁を打つのを見たが、一局も終らないのに斧の柄は朽ち、里に帰れば世は変って知人はいなかったという(奥義抄 下[おうぎしょう〔アウギセウ〕平安後期の歌学書。三巻。藤原清輔(ふじわらのきよすけ 1104-1177)著。天治元年(1124)~天養元年(1144)の間に成立]。

和歌色葉 下[わかいろは 鎌倉前期の歌学書。上覚著。建久九年(1198)五月上旬頃成立])。

美濃の家づと[本居宣長による新古今集注釈書。寛政三年(1791)成立、同七年(1795)刊。]は仙洞(上皇の御所)をこの話の仙人の住処に擬している。

「閑居」に寄せる。

あか月のゆふつけ鳥(どり)ぞ哀(あはれ)なるながきねぶりを思ふ枕に

式子内親王

百首歌に

新古今和歌集 巻第十八 雑歌下 1810

「暁を告げる木綿付鳥の声が身にしみて聞かれることだ。長夜の眠りを思う枕辺で。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.527

正治二年(1200)後鳥羽院初度百首「鳥」。五句、「思ふ涙に」。

ゆふつけ鳥 鶏。昔、鶏に木綿をつけて祓いをしたことから、鶏を木綿付け鳥と呼んだ。

「世の中騒がしき時、四境の祭とて帝のし給ふことなり。鶏に木綿(ゆふ)を付けて四の関に至りてする祭なり」(奥義抄[おうぎしょう〔アウギセウ〕平安後期の歌学書。三巻。藤原清輔(ふじわらのきよすけ 1104-1177)著。天治元年(1124)~天養元年(1144)の間に成立]下)という伝承から来た異名であるが、ここにはその清爽としたイメージが働くか。

ながきねぶり 衆生が目覚めぬ限り、永劫に六道に輪廻することの譬え。無明長夜(むみょうぢょうや)。迷妄と煩悩に満ちた世界を、長い夜の闇に喩えて言う。

あの爽やかな鶏の声は生死の長夜からも目覚めよと促すようだ。しかしその眠りは容易に覚めそうもないと、寝覚めの枕の上で深い悔恨をもって聞くのである。

作者の没前一年の詠。

「枕」に寄せる無常。

暮るゝまも待つべき世(よ)かはあだし野の末葉(すゑば)の露に嵐たつ也

式子内親王

百首歌に

新古今和歌集 巻第十八 雑歌下 1847

「日が暮れるまでの間も待つことのできる世であろうか。御覧、あだし野の末葉に置く露に嵐が吹きかけている。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.538

暮るゝまも 露は夕に置き、朝に消える(八雲御抄三[やくもみしょう 順徳天皇 1197-1242 による歌論書]「露」に「万葉には夕置きて、つとめて消ゆるとよめり」)とされているのを否定するもので、「暮るるま」即ち夕の中にも消えると主張する。

あだし野 歌枕としては未詳。ここでは「かりそめ」の意の「あだし」に眼目がある。

末葉の露 草木の先端の葉に置く露で、最も露の置きやすく、また最も風に散りやすい状態。従って下句をはかなさの譬えとする。

参考

「あだし野の萩の末越す秋風にこぼるる露や玉川の水」

(散木奇歌集[源俊頼の家集])。

「草」に寄せる無常。

しづかなるあか月ごとに見渡せばまだ深き夜の夢ぞかなしき

式子内親王

百首歌の中に、毎日晨朝入諸定(じんでふにふしよじやう)の心を

新古今和歌集 巻第二十 釈教歌 1969

「静かな暁ごとに見わたすと、わたくし、いつも、まだ暗く深い夜の夢のような迷いのなかにいて、それが悲しい。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.573

毎日晨朝入諸定 毎日、晨朝に諸定に入る。

延命地蔵菩薩経や覚鑁(かくばん 1095-1144)の地蔵講式に見える句。

地蔵菩薩は、毎日早朝に入定(煩悩を滅し、静かに真理を考えること)して、六道をめぐり、衆生の苦を除いて引導するという。

地蔵菩薩の心になって詠んだとする説もある。

式子内親王

(しょくしないしんのう

「しきし」とも「のりこ」とも読まれる

1149-1201)

後白河天皇皇女。

賀茂斎院(1159-1169)。

千載集初出(入集九首、女性歌人で最多)。

新古今四十九首。

勅撰入集百五十七首。

隠岐での後鳥羽院による

『時代不同歌合』では斎宮女御と番えられている。

小倉百人一首 89

「玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする」

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/式子内親王

2013年の立春、

2月4日から毎日一首づつ読み始めた

新古今和歌集の通読(つぶやき)が

四年かかって終わりました。

https://bookmeter.com/mutters/153791951

https://bookmeter.com/mutters/153744722

全二十巻

春夏秋冬賀哀傷離別羈旅恋雑神祇釈教

1995首

明日から再読

2017.3.26

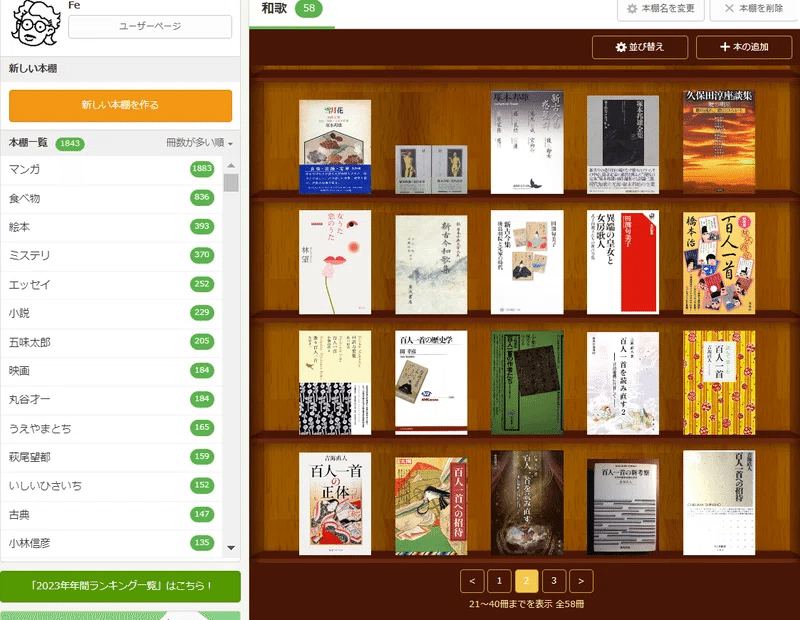

読書メーター

和歌の本棚

登録冊数58冊

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091215

https://note.com/fe1955/n/nce8e9a0c3675

『新日本古典文学大系 11 新古今和歌集』

田中裕・赤瀬信吾校注 岩波書店 1992.1

丸谷才一『後鳥羽院 第二版』

筑摩書房 2004.9

ちくま学芸文庫 2013.3

https://note.com/fe1955/n/n3c66be4eafe5

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『日本詩人選 10 後鳥羽院』筑摩書房 1973.6

https://note.com/fe1955/n/n56fdad7f55bb

丸谷才一(1925.8.27-2012.10.13)

『樹液そして果実』集英社 2011.7

『後鳥羽院 第二版』筑摩書房 2004.9

『恋と女の日本文学』講談社 1996.8

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?