内田樹(1950.9.30- )・石川康宏(1957.3.28- )『若者よ、マルクスを読もう III アメリカとマルクス 生誕200年に』かもがわ出版 2018年9月刊 286ページ 鹿島茂 (1949.11.30- )他『この1冊、ここまで読むか! 深掘り読書のススメ』祥伝社 2021年2月刊 鹿島茂・内田樹「『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』」

内田樹(1950.9.30- )

石川康宏(1957.3.28- )

『若者よ、マルクスを読もう

III アメリカとマルクス 生誕200年に』

かもがわ出版 2018年9月刊

286ページ

2018年10月29日読了

https://www.amazon.co.jp/dp/4780309840

「大好評シリーズの4冊目。テキサスへの移住のため手続きをしたマルクス、アメリカの最大新聞の常連執筆者となり、亡命して南北戦争で北軍に入った30万人の同志ともどもリンカーンを支えた姿を通じて、マルクスの見方が変わる

目次

まえがき

第一部 〈往復書簡〉 『フランスにおける(の)内乱』

石川康宏から内田樹へ(2017年12月30日)

内田樹から石川康宏へ(2018年3月30日)

第二部 〈報告と批評〉アメリカとマルクス

〈報告〉アメリカとマルクス・マルクス主義 受容と凋落(内田樹)

〈批評〉現代アメリカ型「マルクス主義」への道(石川康宏)

第三部 〈報告と批評〉 生誕二〇〇年のマルクス

〈報告〉マルクスとは何者であり続けてきたか(石川康宏)

〈批評〉現実から生まれた理論、外部から来た理論(内田樹)

第四部 〈新華社への回答〉

『若マル』の著者が語る生誕二〇〇年のマルクス

マルクスを読むことにはどういう意味があるのか(内田樹)

資本主義の改革と本当の社会主義のために(石川康宏)

あとがき

著者略歴

内田 樹

1950年生まれ。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院博士課程中退。現在、神戸女学院大学名誉教授。専門はフランス現代思想、映画論、武道論。

石川 康宏

1957年生まれ。京都大学大学院経済学研究科後期博士課程単位取得退学。現在、神戸女学院大学教授。専門は経済学、経済理論。」

2010年から刊行が始まったシリーズの4冊目ですが、

私はこの巻が初めてです。

「どうしてアメリカには

マルクス[1818-1883]の思想が

根づかなかったのか?」

p.64

内田樹

「アメリカとマルクス・マルクス主義 受容と凋落」

「1853年の一年間だけで

ドイツからアメリカへの移民は

25万人だったという統計があります。」

p.76

「1873年時点でニューヨークは世界の労働運動の一大拠点だった。

そして、その時の第一インター[ナショナル]の

書記長はアメリカ人だった。」

p.78

「1984年のリンカーンの大統領再選の時に

マルクスが第一インターナショナルを代表して祝電を送っている。

一か月後、駐英アメリカ大使がリンカーンからの謝辞を

第一インターに伝えました。

僕たちは世界史を各国史として学びますので、

リンカーン[1809-1865]と

マルクス[1818-1883]が同時代人であること、

リンカーンの大統領再選の時に二人の間に

(大使を介してではあっても)

メッセージのやりとりがあったことなど

想像することもありません。

でも、それは

「アメリカとマルクスの間には何の関係もない」

という今の僕たちに取り憑いている思い込みのせいで、

組織的に見落とされていることなのです。」

p.89-90

「マルクスを読むことと

マルクス主義を勉強することは別の営みです。

僕は「マルクス主義を勉強すること」には

もうあまり興味がありませんけれど、

「マルクスを読む楽しみ」は

これからもずっと手離さないだろうと思います。」

p.60

『フランスにおける(の)内乱』

内田樹から石川康宏へ(2018年3月30日)

「僕たちはマルクスを読んで、

広々とした歴史的展望の中で、

深い人間性理解に基づいて、

複雑な事象を解明することのできる

知性が存在するということを知ります。

そのような知性がもしここにいて、

今のこの歴史的現実を前にしたときに、

どういう分析を行い、

どういう解を導き出すか

ということは自分で身銭を切って、

自力で想像してみるしかありません。

それはマルクスをロールモデルにして

自分自身を知的に成熟させてゆく

ということであって、

「マルクス思想を使って」ということではありません。」

p.272

内田樹「新華社への回答」

『若マル』の著者が語る生誕二〇〇年のマルクス

マルクスを読むことにはどういう意味があるのか

内田樹の研究室 2018.8.15

『若者よマルクスを読もう4』まえがき

http://blog.tatsuru.com/2018/08/15_1431.html

新華社 新華網日本語 2018-05-11 11:17:57

内田樹氏 マルクスを読むことは、知的成熟への一階梯

http://jp.xinhuanet.com/2018-05/11/c_137171863.htm

https://twitter.com/levinassien/status/1587260614950342658

朝一仕事は「週刊金曜日」の連載1500字。「アメリカとマルクス」について書きました。『街場の米中論』で一章を割いてこのトピックを論じたので、そのネタの使い回しです。でも、何度しゃべっても面白いんですよね、このネタ。今回のキーパーソンはホレス・グリーリーです。

— 内田樹 (@levinassien) November 1, 2022

内田樹 @levinassien 2022年11月1日 午前10:49

朝一仕事は「週刊金曜日」の連載1500字。

「アメリカとマルクス」について書きました。

『街場の米中論』で一章を割いてこのトピックを論じたので、

そのネタの使い回しです。

でも、何度しゃべっても面白いんですよね、このネタ。

今回のキーパーソンはホレス・グリーリーです。

当時ニューヨーク最大の新聞だった

『ニューヨーク・トリビューン』の

ホレス・グリーリーは1852年にロンドンの

マルクスに特派員のポストをオファーしました。

たぶんニューヨークのドイツ語誌に掲載された

「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」

を読んで「この男は使える」と思ったんでしょう。

オファーを受け入れたマルクスは以後10年間

『トリビューン』に400本を超える記事を寄稿しました。

南北戦争前10年間にわたり北部の知識人は

10日に1本ペース(!)で

マルクスの政治経済分析記事を読んでいたのでした。

当時の北部世論の形成にマルクスは深く関与していたのです。

ホレス・グリーリーは

「マルクスをアメリカに呼び込んだ男」なんですけれど、

同時に「若者よ西部をめざせ」

というスローガンでも知られています。

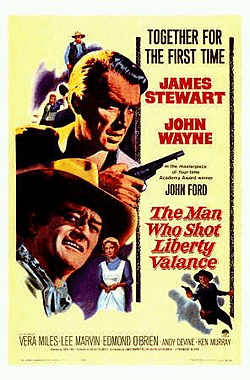

[映画]『リバティ・バランスを射った男』

[1962 監督 ジョン・フォード]

https://www.allcinema.net/cinema/24942

で東部のロースクールを出たばかりの青年弁護士

(ジェームズ・スチュアート)が

「どうして西部に来たのか」訊かれて

「ホレス・グリーリーの『若者よ西部をめざせ』

という言葉に背中を押されて」

と答える場面があります。

ホレス・グリーリーは

マルクスをアメリカに呼び寄せると同時に

「リバティ・バランスを射った男」

を西部に送り出していたのでした。

https://twitter.com/levinassien/status/1587389272188866561

2022年11月1日 午後7:21

『米中論』をがりがり書きました。

今日はパーマーとフーヴァーとマッカーシーの話。

アメリカにおけるマルクス主義の息の根をとめた

この三人がどういう人だったかについて

いくつかのエピソードを紹介しました。

今日の仕事はこれでおしまい。

https://twitter.com/levinassien/status/1569314868989423622

内田樹 @levinassien 2022年9月12日 午後10:19

リカレント・カレッジだん。

『リバティ・バランスを射った男』、

観るのは二度目ですが、

一度目には全く見落としていたのは

Horace Greeley の名前が三度出てくることでした。

実在の人物名が映画の中で出てくるのは

リンカーンが1回だけ。

グリーリーへの言及の多さは徴候的です。

·最初はランス(ジェームズ・スチュアート)が

東部のロースクールを出て西部を目指した動機が

グリーリーの「若者よ西部に向かえ(Go west, young man)」

に感動したため(本人談)。

2回目と3回目は新聞社主のピボーティが

ジャーナリズム精神について語る時に引用されます。

この映画では知性と法の秩序を守護し、

準州の代議員になる二人が

「グリーリー主義者」なのです。

ホレス・グリーリーは当時最大部数を誇った

NewYork Tribune のオーナーです。

彼は1852年にカール・マルクスを

ロンドン特派員に採用した人です。

マルクスは1852年から61年にかけて、

英国の植民地支配、

アメリカの奴隷制など

政治・経済の全分野にわたり、

400本の記事を書きました。

南北戦争直前の10年間アメリカの世論形成に

マルクスは多大の影響を及ぼしましたが、

それはグリーリーの仕掛けでした。

たぶんランスもピボーティも

マルクスの書いたものを

それと知らずに読んでいたはずです。

性差別や人種差別に対する

ランスの開明的な態度には

マルクスの影響があったかも知れない

と思いながら西部劇映画を観ました。

『リバティ・バランスを射った男』1962

The Man Who Shot Liberty Valance

https://www.allcinema.net/cinema/24942

https://ja.wikipedia.org/wiki/リバティ・バランスを射った男

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Man_Who_Shot_Liberty_Valance

監督 ジョン・フォード

原作 ドロシー・M・ジョンソン

脚本 ジェームズ・ワーナー・ベラ ウィリス・ゴールドベック

出演 ジェームズ・スチュワート ジョン・ウェイン リー・マーヴィン ヴェラ・マイルズ

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Man_Who_Shot_Liberty_Valance

https://ja.wikipedia.org/wiki/リバティ・バランスを射った男

https://recurrent.showa-u.ac.jp/course/detail/83/

昭和大学リカレントカレッジ

西部劇映画で知るアメリカの分断

西部劇映画の傑作三作品を観て、その物語の背景にあるアメリカの問題を考察します。西部劇映画はある種のファンタジーですが、映画作家たちはそこに現実のアメリカを投影しました。西部劇はアメリカ人が共有している「問題提示」と「問題解決」のためのツールであるとも言えます。

『シェーン』でホームステッド法と公有地は誰のものかという問題を、

『真昼の決闘』では赤狩りとそれとの闘いを、

『リバティ・バランスを撃った男』ではアメリカにおける自由と平等の問題、力と法治の問題を考えます。

鹿島茂 (1949.11.30- )他

『この1冊、ここまで読むか! 深掘り読書のススメ』

祥伝社 2021年2月刊

264ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4396617526

「鹿島茂・出口治明・成毛眞・楠木建・内田樹・磯田道史・高橋源一郎

知の巨人たちが選んだ 今“読むべき"ノンフィクション

鹿島茂氏と各章のゲストが、ときにははみだし、ときには関連書籍を出しながら、深掘りの読みを展開。

書評閲覧サイト「ALL REVIEWS」の会員限定コンテンツを書籍化

「ある企業の戦略や競争上の強みというのは、成功した現在の姿だけを見ていてもわからないということをつくづく感じますね」

楠木建(第1章『NETFLIX コンテンツ帝国の野望』)

「人間は一〇〇メートル走ではほかの動物より遅いけど、それより長距離歩けることが生き残る上で大きかったんだ」

成毛眞(第2章『絶滅の人類史』)

「孔子のいう「礼」は鹿島さんがおっしゃるとおりで、平たくいえば、差別化戦略です」

出口治明(第3章『論語』)

「ノンフィクション・ライターとしてのマルクスの手腕は天才的」

内田樹(第4章『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』)

「先生は「磯田君、パンデミックは必ずいつか来る、おそらくいろんなウイルスが変異してわれわれを襲ってくる」とおっしゃっていました。そのときのために、歴史家はスペイン・インフルエンザのあの嘆きをすくい取って紹介しておかなければいけない、と」

磯田道史(第5章 『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』)

「この本のいちばんすごいところは、憲法一条と九条をワンセットで考えろという提案をしていることですよね」

高橋源一郎(第6章 『9条入門』)

鹿島茂 フランス文学者。元明治大学国際日本学部教授

楠木建 一橋ビジネススクール教授

成毛眞 書評サイト「HONZ」代表

磯田道史 国際日本文化研究センター准教授

出口治明 立命館アジア太平洋大学(APU)学長

内田樹 「凱風館」主宰。思想家。武道家。神戸女学院大学名誉教授

高橋源一郎 作家。明治学院大学名誉教授

https://twitter.com/levinassien/status/1355038592918151169

内田樹 @levinassien 2021年1月29日 午後3:22

今年二冊目の本は鹿島茂先生と対談したものを含む「この1冊、ここまで読むか!」です。僕は『ブリュメール18日』を取り上げました。鹿島先生の得意の第二帝政の話でしたのでまあ面白かったこと。他に源ちゃんや磯田さんたちも。

今年二冊目の本は鹿島茂先生と対談したものを含む「この1冊、ここまで読むか!」です。僕は『ブリュメール18日』を取り上げました。鹿島先生の得意の第二帝政の話でしたのでまあ面白かったこと。他に源ちゃんや磯田さんたちも。https://t.co/hnzGBDlFRv

— 内田樹 (@levinassien) January 29, 2021

2021年3月17日拾い読み

福岡市総合図書館予約4人

1949年11月30日横浜市生まれな鹿島茂さんが

2017年7月から運営している無料書評閲覧サイト

「ALL REVIEWS」の会員(会費・月1600円)限定

YouTube番組「月刊ALL REVIEWS 今月必読の本」

(2019年1月~ 毎月2回))

ノンフィクション部門6回

(ゲスト 出口治明・成毛眞・楠木建・内田樹・磯田道史・高橋源一郎)の書籍化。

「まえがき」p.3-10 と

「第4章 内田樹[1950年9月30日東京都大田区生まれ]×鹿島茂

『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』」p.130-179

だけ読みました。

「内田樹 マルクスは実にレトリックがうまい。アメリカの民主党の若手議員にオカシオ=コルテスという雄弁家がいますけれど、彼女の雄弁術もマルクスに似てますね。同じ構造の文を、ちょっとづつ単語を替えながら繰り返すんです。歌詞の一部を替えながら、同じフレーズを何度も繰り返していると、ちょっと魔術的な効果がありますけれども、マルクスの雄弁術もそれです。」

p.140

「内田 ルイ・ボナパルト[1778-1846]を真剣に研究する人って、あまり聞いたことないですよ。日本で研究しているのは、鹿島さんくらいじゃないですか。」

p.139

「内田 ナポレオン三世がけっこう良いリーダーで、第二帝政は意外と成功した統治形態だったというお話は目からウロコでした。

鹿島茂 民主制から生まれた最初の独裁国家という意味で、第二帝政の分析は現代にも非常に大きな意味を持ちます。その民主制に孕まれる危機的構造の分析を最初にやったのがマルクスなんですけどれども、さすがのマルクスもナポレオン三世の変人ぶりには理解が及ばなかったということなんじゃないでしょうか。」p.178

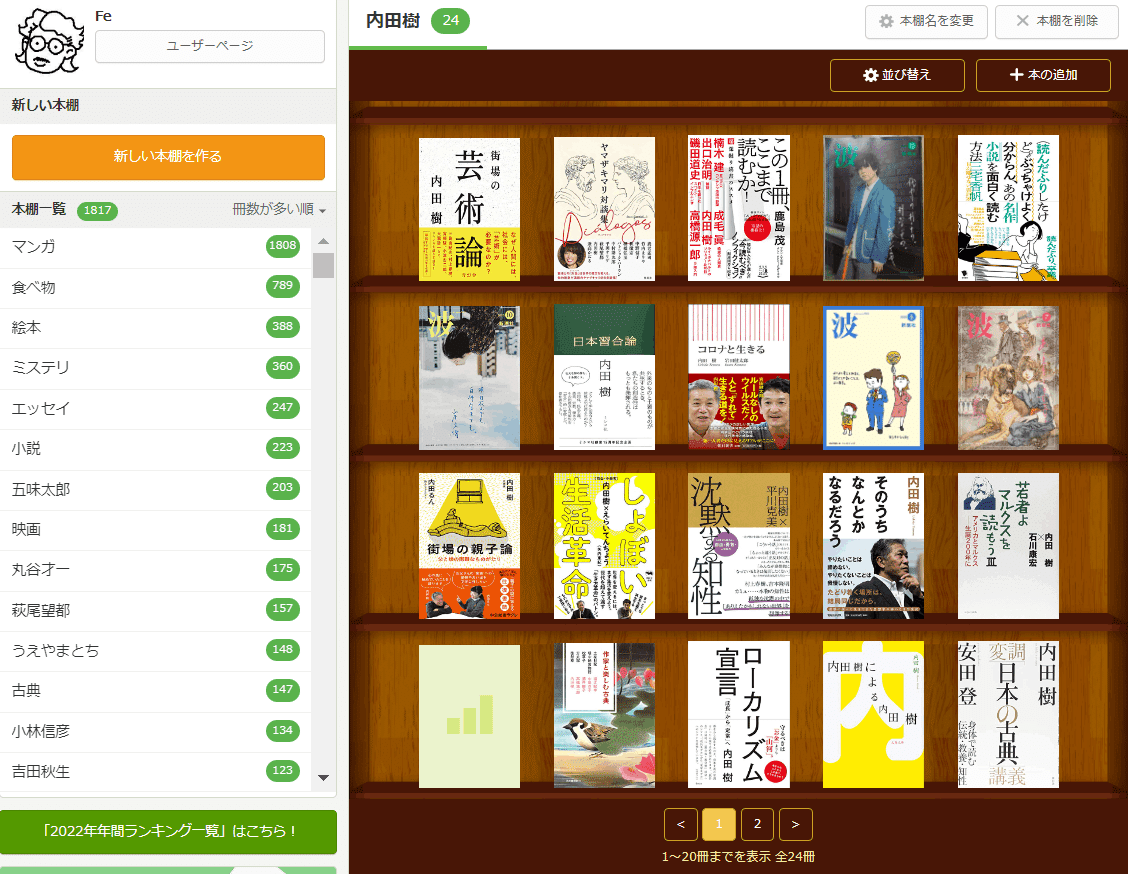

読書メーター

内田樹の本棚(登録冊数24冊 刊行年月順)

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091557

https://note.com/fe1955/n/n9f3aed8b84bd

内田樹(1950.9.30- )

『そのうちなんとかなるだろう』

マガジンハウス 2019年7月刊

240ページ

『街場の芸術論』

青幻舎 2021年5月刊

282ページ

https://note.com/fe1955/n/n70a0640fcca0

内田樹(1950.9.30- )

『日本習合論』

ミシマ社 2020年9月刊

内田樹

安田登(1956- )

『変調「日本の古典」講義

身体で読む伝統・教養・知性』

祥伝社 2017年12月刊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?