燈火節異文|「青い七つ星の彼方」フィオナ・マクラウド

それにしても、昔からきまつたあの位置に、とほく静かにまばたきもしないで、むしろ悲しさうな顔を見せてゐる星はすばらしいと思ふ。すべての正しいもののみなもとである神も、あの星のやうに悲しい冷たい静かなものであらうか?

片山廣子「北極星」より

青い七つ星の彼方 北斗七星のふたつの伝説

北のひとつ星は北方の民、とくに羊飼いや船乗り、旅人にとっては星の中の星である。あまたの伝説がその神秘を、つねに変わらぬ絶大な恩恵を、天の極に揺るがぬ孤高を体現している。北極星、北の星、心星、目当て星、船乗りの星、海の星、天国の門、フェニキアの星、方角星、あらゆる時代のあらゆる国に、どれだけの名があることか。モンゴルの遊牧民は〈天の帝王〉と呼び、ヒマラヤの羊飼いはグラハダーラ、〈惑星の軸〉と呼び、アラブ人は〈祈りの松明〉、すなわち天のメッカの門口に永遠に燃える炎になぞらえる。エウリピデスの秀逸な詩句に、北の極を巡るふたつの偉大な星座、大熊座と小熊座という“すみやかに巡る”二頭の熊が“アトラスの柱を守る”とうたわれたときから(そしてじつはさらにずっと昔から)、ある詩人が壮麗さでは劣るが美しさでは負けていない詩行をものした(この小論の題はその詩にちなんでいる)今の世にいたるまで、北極星は文学に輝きわたる。またどの時代においても、人間の夢みる心は天の北極に神々の玉座、王者の御座所、未知へと至る究極の門を思い描いた。われらがゲールの祖先にとってはフラハンサス(訳註1)、英雄の魂の究極の目的地であり、古代スカンディナヴィア人にとってはヒミンビョルグ、すなわち天の山であり、永遠のアスガルドとめまぐるしい束の間の幻影、つまり地上を結ぶビフロストの橋(虹)の守護者ヘイムダルの住処である。古代チュートン人にとってはアルボルディ、“神々の集会の開かれた輝ける山”であり、いにしえのアーリアの夢想者や後の世のヒンズーの賢者にとっては神秘的なメルー山、神々の座であり、エゼキエル書では“神の聖なる山”としてほのめかされる――少なくともそう推測されている。(訳註2)

“青い七つ星”……アルクトゥルスを含む牛飼い座、大熊座、小熊座、指極星あるいは北の猟犬、北の星……どれほどの伝説、どれほどの詩歌、どれほどの物語、どれほどの不思議が、これら極北の行進を護衛する星や星座に結びつけられていることか。すでに膨大にあるものに、このうえ何をつけくわえる必要があるだろうか? それでも、神の三枚のヴェールである静寂と美と驚異をもってわたしたちを包む、尽きせぬ神秘を湛えるこの星界について、歌や物語のほんのきれはしでも、あらゆるかたちで、くりかえしくりかえし聴きたいという魂の欲求が絶えない以上、やはりいつでも意義はある――へブリディーズの島々の民も、夢みる西方のアイルランドのゲールも、砂漠のアラブの民もひとしくその欲求を持っている。

わたしは以前、べつの所でアーサー(ケルト・ブリトンの王である原初の神話的なアーサー、半ば神、あるいは少なくとも遠く天上的な存在であるアーサー)と、かの美しき北のランプ、牛飼い座の栄光アルクトゥルスの結びつきについて語ったことがある。しかしここでは、そのとき省かざるをえなかったものを補足しておこうと思う。

ヨーロッパ全土、とりわけ西の国々で、アーサー王の伝説をもたぬ所はない。ブルターニュ人はアーサーを自分たちのものだと主張しており、アルヴォールの地まで届いたのは偉大な誉れの谺《こだま》、はかない影でしかないとはいえ、王が通った、あるいは偉業をなしとげたという場所はよく知られている。チャネル諸島やシリー諸島には、そこにリオネスがあり、アーサー王が海中の洞窟に眠っているという話が伝わっている。コーンウォールの民やサマセットやデヴォンに住む近縁の人びとは、キャメロットとティンタジェルのあいだに大王が留まるか通るかしなかった土地は一ルードたりともないと信じている。ウェールズはアーサーをみずからの息子、アーサーの騎士たちを子供らと呼び、千のマビノギのカムリの詩人たちがアーサーの英雄的な誉れを歌ってきた。カムリの古い故郷であるクライズデールには、タリエシンが歌ったものより古いおぼろげな記憶がある。アーサーの居城はエディンバラにそびえていた。

都は古く、そのかみの名は千年前には忘れられていた。シドローからオーキルまで、青いダムヤットから灰色のシハリオンまで、古い名前や不完全な伝統が、忘却に落ち込んだ記憶のおぼろげな痕跡を留めているが、完全に忘れられたわけではなく、アーサーやグィネヴィアや荒々しい眼をした森のマーリンの名は、代々の父祖を動かしてきたものに心を寄せる少数の者の心をいまだ波立たせずにはおかない。グランピアンの雪も物語の旅を阻むことはできなかった。いまもなお少数の老人たちは、おりおり農家の台所の炉辺で話される冬の物語りに、北の王、勇猛なモードレッドが王妃グワンノレをわがものにし、のちにアーサーが残虐な復讐として王妃を野生馬にひき裂かせるよう命じたしだいを甦らせる。ランスロットは〈ボーダー〉を越える前に物語から退場し、物語の北上(それとも南下ではないだろうか?)にともなって、マーリンは宮廷人ではなく荒々しい森の占者になり、王妃ワンダーズ、あるいはグワンノレまたはグィネヴィアは鷹のように不羈にして、アーサーそのひとも英雄であり衆に優れているにしても、炎と剣の系譜に連なる者となる。

ジョワユーズ・ガルドはどこに? 一説にブルターニュ沖のアヴィリオン島にあるという。グラストンベリーの聖なる丘の下、アヴァロンにあるともいう。コーンウォールの海の泡に濡れているともいう。落日の方をさまよう波と引き込む潮の下の底知れぬ静寂に沈んでいると断言する者もいる。また別の伝説では、ベリック・ローのいまは失われた港の先の海に横たわっていたというが、おそらくこれはいまのノース・ベリック、あるいはダールトンからフィドラを見わたすところ、それともタンタロン城の廃墟に群がるカモメがバスの岩に向かって啼きさけんでいるところであろう。

アーサー自身の臥所と言われるところ(なぜならどこでも王は死んでおらず、ただ眠り、トランペットの呼び声を待っているのだから)はプロヴァンスの「失われた地」に、スペインに、ラインの流れの下にある。こんにち、カラブリアの羊飼いやシチリアの漁師から、メッシーナ海峡の深い海の谷間に大王が眠っているという話を聞くこともあるかもしれない。なかでもとりわけ不思議なところでは(もしもこれが夢みる想像力の生んだ新しい神話でないなら、というのも、わたしは近代のスラヴのバラッドより前にこの伝説の痕跡を見つけられていないので)、カルパティア山脈のただなかに松林に隠れた無名の古い墓があり、冬至の日、一頭の熊が起き出して人間のごとく直立して歩くのが見られるという。鉄と黄金の冠を戴いて、北極星のように壮麗な一顆の宝石を手にし、朗々たる声で呼ばわる。「われは西のアーサー、世界の王となるべき者」

いかにも不思議である、というのもここに、アーサーという、その王国はただ未開の民族の魂のなかにだけ存在したのかもしれない、その剣はすばらしく危険な探求に臨む想像力にすぎないのかもしれない、大きくおぼろな堂々たる人物の失われた歴史の残骸のなかに、北の地からヨーロッパじゅうにばらまかれた伝説の残骸のなかに、かすかではあるが、偉大なケルトの戦士と北の星座の長を同一視する原始の天体神話を思い起こさせる伝説がひとつあるのだ。

このわれらが古い失われた神話の断片は、どんな本にも見たおぼえのない調子で語られたものであるから、わたしはそれをそのままとはゆかずとも、できるかぎりわずかな手直しだけで、子供の頃に聞いた無数の伝説のなかから語ろうと思う。

日暮れどき、偉大な王ペンドラゴンの年若い息子は山の中腹にやってきた。山は黒々した山塊からひとりはずれ、西を満たし北を呑み込む果てしない海に身をのりだしている。一日じゅう独りきりでさまよい、心はさまざまなことへの驚きでいっぱいだった。ちかごろ不思議な話をいろいろ聞いていた。勇ましい父と堂々たる一族の話、かれらがどれほどほかの人たちと違っており、なかば神のようであるかなどといった話である。神でないのは承知していた。戦さで殺されることはあるし、寄る年波のせいで死ぬこともある。だが戦さにおいては人間のうちもっとも優れた者たちよりさらにおそろしく、智慧や予見の力はドルイドの智慧や予見の力をしのぎ、物腰や礼節は並ぶ者のないほど立派で、並の寿命を超える歳月を生き、高貴な目には見えない一族とひそかな交わりを持っていた。また少年はみずからの運命についても聞いていた。いわく、かれもまた偉大な王となる定めであり、ペンドラゴンが世界のあらゆる王より優れているのにもまして、ペンドラゴンよりはるかに優れた王となるのだという。運命とはなんだろう、少年は考えた。それからまた、どんな名前を自分のものにしようかと、思いつくかぎりの名を心の中で飽かずくりかえした。子供時代の名を捨てて、世に知られるべき名を選びとる時が来ていた。

かれは山の中腹に来て、山風の通り道を避け、疲れていたのでヒースの茂みに横になって灰色の海原をみはるかした。陽は落ち、目に見えない網の投げ手たちが闇を曳いて波の上を渡り、荒涼とした浜を撫で、切り立った崖を越えてゆき、影わだかまる深淵から星々が昇って、西から東、北から南の空を星座の戦車が駆けた。少年は目を閉じたが、その刹那、水平線のきわに震えていた星が、引き込もうとする波の上を鹿のごとく跳んだように、あるいは視界から消える白い海鳥のごとく沈んだように思い、ふたたび目を開けると、堂々たる人物がかたわらに立っていた。いともしのびやかに、いつのまにかそこにいた謎めいた人物は、身の丈いと高く、壮麗なること輝くばかりで、神々の一員にちがいないと思われた。

「わたしがわかるか、息子よ」威厳あるよそ人がたずねた。

少年は畏怖賛嘆して相手を見つめたが、だれとはわからなかった。

「わたしがわからないのか、わが息子よ」もういちど声がたずねた。「おまえの父ペンドラゴンだ。わが故郷は彼方にあり、もうすぐ行かねばならぬ、それゆえこうして夢の知らせとして訪れたのだ……」そう言いながらアルス、つまり北の空の果てなき深淵を夜ごと巡る熊の星座を指さした。

少年が頭上の暗い広野に掲げられた偉大な星座から目を戻したときには、ふたたび独りになっていた。まだ畏怖もさめやらず見聞きしたことをあれこれ考えていると、からだが霧のように漂いだして雲になり、雲のように山を越え、目には見えない空の階段を登ってゆくような心地がした。

何時間にも感じられる数分のあいだ、そうして不可思議にも空の道なき未踏の領域をゆくうちに、どれほどの高みの雲も、山の頂に登って谷間の道にたつ土煙を見おろしたようになり、大地も夜の薄明と暁のあいだに動くぼんやりしたものとしか見えなかった。

そのあと気の遠くなるような感じがして、そのあいだにはるか遠くに燃えさかる見知らぬ星々の炎を越えた。ふいに気がつくと、アルスまたはアルス・ウシル、すなわち大熊座のはずれに立っていた。そこにかれが、死すべき人間の眼ではなく不死者の幻視の力をもって見たものは、このうえなく気高く威厳ある者たちが座している姿で、丸い淵を囲んでいるようだが、大きな卓にも見えた。これら七人の偉大な騎士たち、あるいは堂々たる王者たちは、それぞれ額に星を戴いており、それは少年が海ぎわの山地にあるわが家から夜ごとに眺めた大いなる熊の星座をなす星たちだった。

心臓が灼けるようにひとうちして、かれら王たちのなかの王がほかならぬ自分であることを知った。

森の静寂にキツツキの木を叩く音が聞こえるように、声もなくおのれの鼓動が聞こえるほどの驚きにうたれて見つめていると、大いなる幻の自分が立ち上がり、あたりを圧するほどにそびえ、永遠のしじまを貫いて海が高まり、また崩れ落ちるような声が響いた。

「神約の友たちよ、大きなものが小さくなる時が来た」

声がやむと、大いなる姿はうすれて青い闇に消え、ひとつの大きな星だけが、もたげられた竜の兜が天の穹窿を摩していたところに輝いていた。空の白い王者たちもひとりまたひとりといずこへともなく姿を消し、熊の星座の星たちだけが残った。

少年王は夢心地に流星のごとく落ち、雲のように大地と海の上を漂い、霧のように故郷の山に降りた。

耳のなかで風がざわめき、潮の冷たい唇が這うように、手にひんやりとした露がおりていた。よろよろと立ち上がり、あらためてあたりを見回した。かれは前と同じ山の中腹におり、山が見おろす暗くはてのない海は、いまは夕闇にまぎれていた。見上げれば、大熊の星たちが天の極をめぐる荘厳な行進をつづけていた。そしてかれは思い出した。

ゆっくりと山をおりてゆきながらも、心はもの思いでいっぱいだった。父王の宮殿に着くと、なんとペンドラゴンと配下の勇猛な騎士たちがそろって出迎えた。来る日の偉大な王が山々の聖なるしじまで秘密の成年の儀礼を受けたことをドルイドの長が告げたからである。

「わたしはもう幼子スノーバードではありません」少年は、すでに王であるかのように、おそれげもなくみなを見返した。「これよりのち、わたしはアルス・ウール[原注]、北の彼方に見える大熊座がわたしの場所です」

そこでみなはかれをアルスル、星々のなかの奇しきもの、大熊座として迎えた。「わたしは老いた」ペンドラゴンが言った。「わが子アルスルよ、もうすぐにもおまえが王になるだろう。だからいま、なにか大きな願いを言うがよい、叶えてやろう」

アルスルは見た夢を思い出した。

「王なる父上、わたしが父上を継いで王になったあかつきには、あたらしい騎士団をつくりたいと思います。神々のように強く穢れなく、女のように優しく、幼子のように純真な騎士の一団を。まずは、欠けるところのない七人の純潔な騎士をわたしの選ばれた仲間にしてください。あす、木工師たちに命じて、丸い壇か卓のようなものを、そこで炙った肉を食べ、エールの角杯から飲むことができるような、周りにわたしと選ばれた騎士たちがゆったり座れるほどの大きさのものを作らせてください」

王は耳を傾け、みなも倣った。

「よかろう」王は言った。

そこでアルスルは欠けるところのない七人の純潔な騎士を選び、呼び集めた。

「おまえたちはもう大熊の子であり、われ、西の王となるべきアルスルの朋友にして忠臣だ。おまえたちは円卓の騎士として知られることになろう。この名を侮《あなど》って生き延びられる者はない。いずれ、人の口や心のうちにのぼるこの名は誉れ高く、騎士団のもっとも若く力弱い者でさえ、世界に栄光並びない者とみなされることになるだろう」

こうして三年《みとせ》ののちには西の王となったペンドラゴンの子アルスルは、大熊座と呼ばれる星々のルーンを読み解き、その名を身に帯び、国のもっとも強く穢れなく気高い騎士たちからなる、さきの世になく、のちの世にもない騎士団をつくったのだった。

-------

まったく違った、もっと粗削りな北極星の伝説、そのあらましをわたしは三月ほど前、モルヴァーンの入江で“ばったり会った”ロスの漁師から聞いた。

フィンは、西の王に生まれつく前、千年前か、ひょっとすると千年にまた何千年かを足したくらい前のある日、ロスとサザーランドでいちばん高い山を越えておおきな熊を狩りにいった。熊はオードまで来て、もう陸地がないのを見ると、お話にあるスコットランドから泳ぎ去る前のアイスランドみたいな盛大なしぶきをあげて海に飛び込んだので、魚は網から弾き飛ばされ、漁船はエゾバイ貝のように浜に投げ出され、潮は野ウサギのように走って、クロマティ・クリフの先のウィックの岩のところでまた海に飛び込んだ。そう、緑の波がインヴァネスの御堂をまともに抜けていったと言われているよ。それからマッケンジーとチザム、フレイザーとゴードンをわたって、水の泡が吹雪みたいにアバディーンの塔や尖り屋根に吹きつけた。そうだっただろうということだ、そんな大昔にアバディーンやインヴァネスがあったとしたら、それに漁船や網があったとしたらだが、あんたとおれと風の知っておることからすれば、あっただろう。ともかく、熊は真北に泳いで逃げ、フィンはあとを追い、フィンのすばらしい猟犬、ルアとドルフもつづいた。ひと月かけて追いついたときには、あたりは硬い氷の山ばかりで、あいだの海もみかげ石のように硬かった。熊は消えない虹のあるところに来た。虹を登り、天の極の向こうに飛び込もうとしたが、いっぽうからルアが、反対側からドルフが迫り、フィンはみごとな輝く槍をつぎつぎ投げた。熊は勢いよく落っこち、ものすごい音をたててぶつかったものだから、氷山も溶けて何千というカツオドリにグレイ・スワンにウだのなんだの、足に水掻きのある鳥という鳥が飛びたった。犬たちは海に落ち、熊は手負いのアザラシみたいに氷の上に伸びていたが、フィンは一インチたりとも退かず、熊に向かってつぎからつぎへと槍を繰り出した。「さあ、おまえはもう死んだ」フィンは言った。「そうでなくとも、終わりにしてやる」そう付け足したのは、熊が立ち上がって逃げ出そうとしたからだ。

「それ以上はならぬ」万物の父なる神が仰せられ、縄を投げて熊を暗い北極の空に吊り上げた。しかし犬たちは尻尾にぶら下がり、いっしょに運ばれていった。フィンのほうは武者跳びをして、ひと跳びで北極に、ふた跳びで北の民の松明(アルクトゥルス)に、三跳びで天国の山そのものに降り立った。そここそが、地上での三百年の寿命が尽きた日、フィンが帰っていったところだ。以来、けっして動いたことはなく、審判の日まで、これからもけっして動くことはない。その証拠には、大熊座は北極をうろつき、昼も夜も、夜も昼も、番人フィンはけっして熊を逃さず、ずっと下のほうで二匹の猟犬が大熊とそのつれあいの番をしているのが見えるだろう。二頭が近づきすぎると、フィンが槍を投げ、そうするとオーロラが見られる。北極光とオーロラと虹と氷の壁の向こうで、フィンはエデンの園を覗きこむ――世に言うパラダイス、昔の物語、昔の歌にあるフラハナスそのものだ。疑う者があるかね?

[原注]Arth-Urthyr アルトリー・ウイルまたはアルス・ウールと発音する。古代ブリトン語でArthは「熊」を、Uthyrは「偉大な」、「奇しき」を意味する。

***

(訳註1) Flatheansas マクラウドの他の作品の記述などを考慮すると、後に出てくる Flatheanas の方が作者の意図した形の可能性があるが、そのままとした。スコティッシュ・ゲール語の辞書では flathanas または flaitheanas の形で heaven の意とあるのを確認した。

(訳註2) このあたりの Flatheansas 以外の星や星座名に関する記述は、Richard Hinckley Allen 著 “Star Names — Their Lore and Meaning “ からの引用と思われる。

列挙される北極星の呼び名については、いくつかは原語の語源や意味とはかならずしも関係なく、北極星の和名をあてた。

BEYOND THE BLUE SEPTENTRIONS

TWO LEGENDS OF THE POLAR STARS

by Fiona Macleod

館野浩美訳

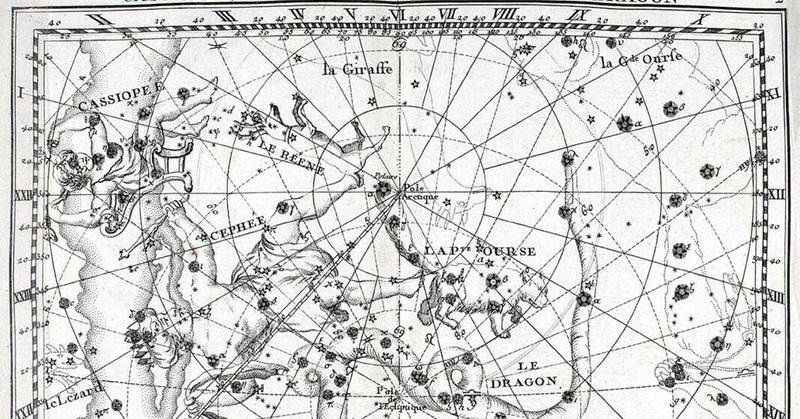

Image:Atlas Coelestis by John Flamsteed