日本の家族の歴史とトレンドーー【連載第5回】世界で進む「同性婚」の法制化。日本の現状は?

新しい家族の象徴として語られることが多い「同性婚」。30カ国以上で法制化され、日本ではパートナーシップ制度の導入が進んでいます。その現状や課題を整理してみましょう。

1981年、愛知県生まれ。慶應義塾大学文学部准教授。博士(社会学)。福岡県立大学人間社会学部専任講師、大妻女子大学人間関係学部准教授を経て、2024年4月より現職。著書に『結婚の社会学』(ちくま新書)、『仲人の近代 見合い結婚の歴史社会学』(青弓社)、『事実婚と夫婦別姓の社会学』(白澤社)などがある。

■欧米中心に30カ国以上で同性婚が法制化

結婚、家族の多様化を考えるとき、最も象徴的な動きとして挙げられるのが、同性婚の法制化でしょう。

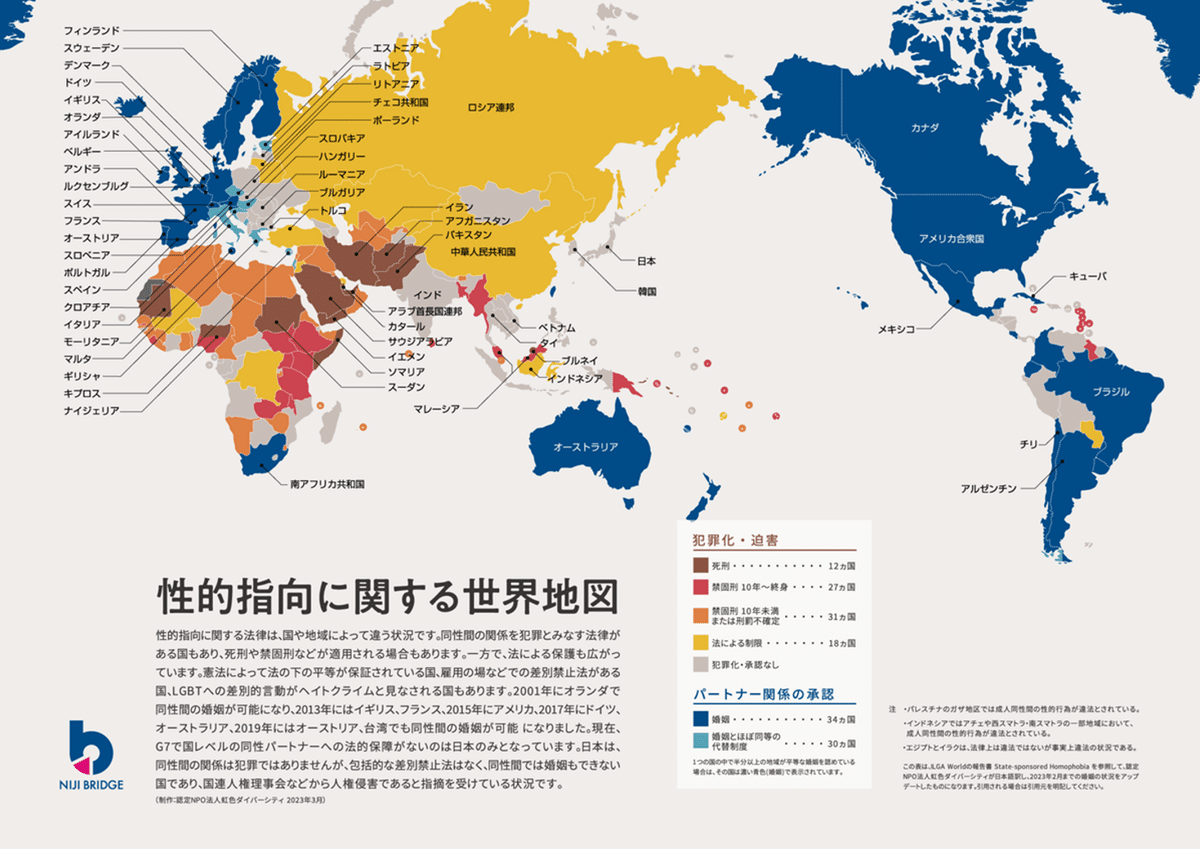

世界を見渡すと、1990年代に、欧州各国で同性カップル保護のための登録パートナー法が成立。2000年代に入ると、オランダを皮切りに多くの国で同性婚が法制化され、現在は40近くの国と地域において同性カップルの婚姻が異性カップルとまったく同等の婚姻として認められています。

同性カップルによる子育ても一般化しており、もはや家族生活の基盤は、男女の異性カップルに限定されるものではなくなっています。以前私が教えていたゼミの学生の中にも、イギリス留学中に、ゲイカップルのベビーシッターを経験した者がいます。

日本の家族社会学では、今でも夫婦間のワークライフバランスやジェンダーバランスといったテーマが主流ですが、欧州などでは、例えば、レズビアンカップルの育児不安、ゲイカップルの不和、同性カップルの名字の決め方など研究対象に広がりがあって、一歩も二歩も先に行っているように感じます。夫婦別姓も認められていない日本とはまったく違う次元で研究が進んでいるといえます。

■「同性婚」は過渡期の仮の呼称にすぎない

認定NPO法人虹色ダイバーシティでは、性的指向への対応に関する世界地図を毎年更新して、発表しています。濃いブルーが同性婚が認められている国、淡いブルーがそれとほぼ同等の制度が整っている国です。一方、茶色系は同性愛者に死刑、あるいは禁固刑を課しているような国です。アジアでは最近、台湾、ネパール、タイで同性婚が認められ、話題になりました。

図表1 性的指向に関する世界地図

ひとつ注意したいのは、正確にいえば、「同性婚」という名の制度が存在するわけでははないということです。新しく制度をつくるのではなく、たとえばデンマークやスウェーデンなどでは「ジェンダーニュートラルな婚姻法」、フランスでは「みんなのための婚姻法」として、これまで異性カップルにだけ認められていた結婚を同性カップルにも認めるようにしたのです。

「同性婚」という言葉の登場によって、それまで「結婚」と呼ばれてきたものが実は「異性婚」だけを指していたことが浮き彫りになったのです。男医、男流作家とは言わないのに、女医、女流作家という言い方がされてきたのと同じように、同性婚という言葉が使われているうちはまだそれが当たり前のものと認識されていない証左だといえます。少し前に「イクメン」がもてはやされたのも、同様の現象でしょう。同性婚は、例外的であることをあえて強調する「有徴」の言葉であるということに、注意が必要です。

■459自治体がパートナーシップ制度を導入

日本では法的な同性婚は認められていませんが、自治体レベルでは加速度的な勢いでパートナーシップ制度が整ってきています。

図表2 パートナーシップ登録件数の経年変化

私が2017年に福岡県立大学に赴任したとき、福岡市ではちょうどパートナーシップ制度の導入に向けた検討を始めていて、2018年には社会調査実習の授業で福岡のLGBT支援団体の関係者にお話を聞く機会がありました。6~7年前のことですが、当時はパートナーシップ制度はまだまだ珍しかったのです。その後一気に動きが広がって、2024年には459の自治体がパートナーシップ制度を導入するに至り、交付件数は7,351組を数えています。

せっかく制度をつくっても、使われなければ意味がありませんが、当事者を巻き込まずにトップダウンでスタートすると、利用者がなかなか増えないようです。そういう過去の事例を踏まえて、福岡市では当事者の意見を採り入れて、使いやすい制度設計を心がけたと聞いています。

さらにいうと、パートナーシップ制度があればそれでいいというわけではありません。確かにパートナーシップ制度によって当事者を支援することは重要ですし、国に対してプレッシャーをかけるという点からも、自治体レベルで行動を起こすことの意味は大きいと思います。しかし逆に「パートナーシップ制度があるからそれで事足りるだろう」と同性婚を認めない言い訳にされたり、法制化の機運がそがれてしまったりする懸念があります。選択的夫婦別姓についても同様に、「日本全国で旧姓の通称使用が認められるようになっているのだから必要ない」という議論が出てきています。

■パートナーシップ制度が“社会から認められている”という心の支えに

パートナーシップ制度を利用することによるベネフィットはさまざまありますが、実利的なベネフィットよりも、まず第一に「社会が認めている」という証明を得られるというシンボリックな意味合いが大きいのではないかと思います。これまでも、そして今現在も同性愛者は不当な差別を受けることもあり、精神的に不安定になって自殺を考える人が多く存在します。パートナーシップ制度があるというだけでも、自分たちは守られているという精神的な救いになります。

実利的なベネフィットに関しては、それぞれの自治体の制度によって違いがあります。たとえば、不動産やローンを借りるときや、パートナーが病院で治療を受けるときに家族と同様の扱いを受けられたり、生命保険の保険金の受取人になれたりする場合もあります。ただ、自治体が発行するパートナーシップ証明書は、その自治体の住民である間だけ効用を発揮するものであり、法的な婚姻制度と比較して適用範囲も限られています。

パートナーシップ証明書を提示した人に対して、法的に認められた家族と同じサービスを提供するかどうかは、各企業の判断に委ねられています。パートナーシップ証明書を受け入れる企業はもともとLGBTQフレンドリーな企業であって、証明書がなくても家族として認めるかもしれません。逆にLGBTQに無理解な企業は、パートナーシップ証明書があろうとなかろうと、家族として認めることはしないかもしれません。やはり法的な効力がないと、認められる権利は限定的になると言わざるを得ません。

■友人同士が助け合って生きるために選んだ同性婚

2018年1月4日に西日本新聞に掲載されたある記事を、私は非常に興味深く読みました。同性婚が認められているアイルランドで、恋愛関係ではない友人同士の83歳の男性と58歳の男性が結婚したという話です。

83歳のマーフィーさんは高齢で介助が必要。一方58歳のオサリバンさんは職を失い、経済的に不安定。そこで、いっしょに暮してオサリバンさんがマーフィーさんの介助をし、そのお礼にマーフィーさん所有の住居を無課税でオサリバンさんが譲り受けられるようにと、結婚することを選んだのです。

これが報じられた当時、ネットニュースなどには、「ほら見たことか」といった非難のコメントが数多く寄せられました。「同性婚を認めると、こういうずるいことをする人たち、制度を悪用する人たちが現れるのだ」というわけです。

異性婚、同性婚にかかわらず、税の優遇などを受けたいがために結婚を選ぶカップルはたくさんいます。けれどこのケースが、どうしてことさら“ずるい”と非難されたのでしょうか。おそらく世の中には、恋愛関係、性的関係のない2人が結婚することは良くないという思い込みがあるためだと思われます。

しかし家族を取り巻く環境が変化し、現実のニーズに沿った家族のあり方が模索される中で、恋愛関係や性的関係に依らないカップルを核とする家族を形成する人たちも増えています。次回は、そういった家族を含む、これからの家族形態について考えます。

(【最終回】今、人々は“結婚”に何を求めているのか?――これからの家族の可能性 に続く)