健康経営の投資対効果

健康経営に関するお役立ち情報をお届けする「健康経営のすすめ」は、健康経営支援ツール"FairWork survey"をご提供する株式会社フェアワークが運営しています。(弊社HPはこちら)

企業が健康経営に取組むことで様々なメリットがあることをこちらのnoteでお伝えしました。しかし、どんなに多くのメリットがあったとしても、健康経営にかかるコストがそれ以上であれば、企業として本腰を入れて取組むことはできません。

そこで、今回は健康経営の投資対効果について4つの事例をご紹介し、健康経営は企業が本腰を入れて取り組む価値があることをお伝えします。

事例1:健康投資に対するリターン(海外:ジョンソン&ジョンソン社)

こちらは健康経営に取り組まれている方々には非常に有名な事例です。世界的ヘルスケアカンパニーのジョンソン&ジョンソン社が世界250社、約11万4,000人の従業員に健康教育プログラムを提供し、その投資にどれだけのリターンがあったのかを調べた調査結果です。

この調査では健康経営の投資(人件費・保健指導利用費・システム開発費/運用費・設備費用)を1ドルとしたときのリターンはなんと3ドルにも上りました。この3ドルのリターンの内容として「生産性の向上」「医療コストの削減」「モチベーションの向上」「リクルート効果」「イメージアップ」が示されています。投資対効果のイメージがつかみづらい健康投資ですが、投資に対して確かにリターンがあることが調査として分かっているのです。

事例2:株価への影響(日本:健康経営銘柄)

従業員の健康を重視する企業は株価においても優れたパフォーマンスを上げているということが分かっています。大和証券が過去10年間の「健康経営銘柄2020」の採用銘柄35銘柄とTOPIX(東証株価指数)のパフォーマンスを10年間に渡り比較したところ、健康経営優良銘柄の株価指数はTOPIXを上回っているということが明らかになりました。

更に健康経営への取組は投資家からも「優良な投資先」としての1つの判断基準になっています。例えば機関投資家であるアクサ生命及びアクサグループは投資活動において企業の ESG への取り組み状況を評価して投資判断に組み入れていますが、 ESG 評価の 1 項目として健康経営への取り組みを採用しています。

(出典:アクサ生命保険株式会社プレスリリース)

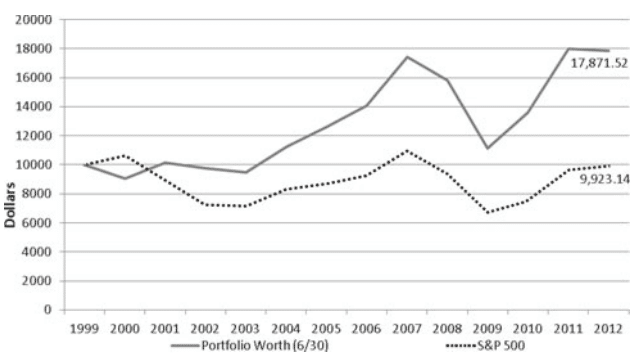

事例3:株価への影響(海外:米国内の最も健康な企業)

事例2では日本国内の事例をご紹介しましたが、海外でも同様の調査結果が示されています。

米国における調査では、ACOEM(米国職業環境医学会)が選定した「米国内の最も健康な企業として評価された企業(ボーイング、IBM、J&Jなど)」とS&P500を比較したところ、ACOEMに評価された企業の株価指数がS&P500を上回っていることが分かっています。

海外でも健康経営を推進している企業は株式市場で高い評価を受けているのです。

(出典:The Link Between Workforce Health and Safety and the Health of the Bottom Line)

事例4:従業員のメンタルヘルスと企業業績の関係(日本)

従業員のメンタルヘルス不調が生産性の低下などを通じて企業業績に負の影響を及ぼすことには異論がないと思いますが、どの程度の影響があるかを把握されている方は少ないでしょう。実際にメンタル不調がどの程度生産性に影響を与えるかについての調査結果をご紹介します。

経済産業研究所の研究プロジェクトにより、従業員規模100人以上の企業451社に対しメンタルヘルス不調が企業業績に与える影響が検証されました。結果は、メンタルヘルス休職者比率の上昇した企業は、それ以外の企業に比べ売上高利益率の落ち込みが大きいことが分かりました。

なお本調査では同時に、メンタルヘルス休職者比率は 2 年程度のラグを伴って売上高利益率に負の影響を与えることも分かり、メンタルヘルスの休職者比率が労働慣行や職場管理の悪さの代理指標あるいは先行指標になっているとの解釈もできます。

(出典:企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績 )

おわりに

今回のnoteでは「健康経営の投資対効果」の観点から様々な研究事例をご紹介しました。投資に対してどのような効果(成果や変化)が得られるのかを測定するのは企業である以上当然のことです。また、効果をきちんと測定しなければより良い健康投資を続けるPDCAサイクルを回すこともできません。

一方でこれまでお読みいただいた方の中には「本当にこの効果は健康投資の成果と言えるのか?」と思われた方もいると思います。その感覚の通り本日ご紹介した研究結果はいずれも”因果関係”を示したものではありません。業績や株価などは健康経営の取組だけで上下するものではなく、企業の様々な施策や時には経済情勢などが複雑に絡み合って形成されるものです。

このように健康経営は直接的な効果が見えにくいことが、企業の健康経営への取組を難しくしている点は否めません。別の記事でご紹介しますが、直接的なリターンを求めるだけでなく、「自社がなぜ健康経営に取り組むのか」を「自社の経営課題の解決」ときちんと紐づけられている企業こそが、健康経営を上手く推進できている企業なのだと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?