ロングヘアー

前回のコラムで外人から「カミヲキレ!(髪を切れ)」と理不尽な恫喝をされた事を書いたが、8年前にも同じような事を書いていた。

やはり、僕らの世代は髪を伸ばすことが一つの象徴なんだろう。

あのビートルズだって、1965年あたりの髪型でさえ「長い」とか「おかっぱ」と言われていたんだから。

本当に世界の男子の髪の長さは軍隊基準だったんだろうね。

2024年6月

ジョンレノンのような長い髪に憧れてはいたが、校則が厳しくせいぜい耳が隠れる程度だった。教師に見つかると生徒指導部に呼ばれ竹刀で思いっきり尻を叩かれた。しかし、なぜか髪を切ることに抵抗を感じていた。それは反骨のアイデンティティとして髪を伸ばすことが正当化されていた最後の時代だったからか。

時は1980年初頭。テクノブームの中、あんなに汚い髪を垂らしていた細野晴臣や坂本龍一がみんな耳を出す始末。ニューウェイブの波は音楽と共にファッションも変えていった。

しかし、そんなウェーブを横目で見ながらせっせと髪を伸ばす日々。

高校を卒業し、晴れて何の制約も無くなった時、髪も髭も伸ばし始めた。

そして私は高校時代から続けていた活動として、何かにとりつかれたように渋谷の街を徘徊していた。

汚いベルボトムジーンズに破れかけたバッシュやブーツで足元を固め、上半身はたいていよれよれのTシャツにGジャン。そんな格好で道玄坂のヤマハ本店を中心にBYGやディスクロードなどのロック喫茶に屯っていた。

金が無くなると妙なところから妙なアクセサリーを仕入れてきて、いきなり露天商。

警察とヤクザの見回りに怯えながらも、調子が良いときは日に5桁の金を稼いだ。

なんか反体制の中で生きていたという実感があったのだと思う。

歌は世情を反映する。

髪をなぜ伸ばしたか・・・反体制。

就職を意識し始めると髪を切る・・・体制、とか。

ジローズの「戦争を知らない子供たち」では「若すぎるからと許されないなら、髪の毛が長いと許されないなら・・・」と若者からの主張を大人たちは排斥する描写がある。

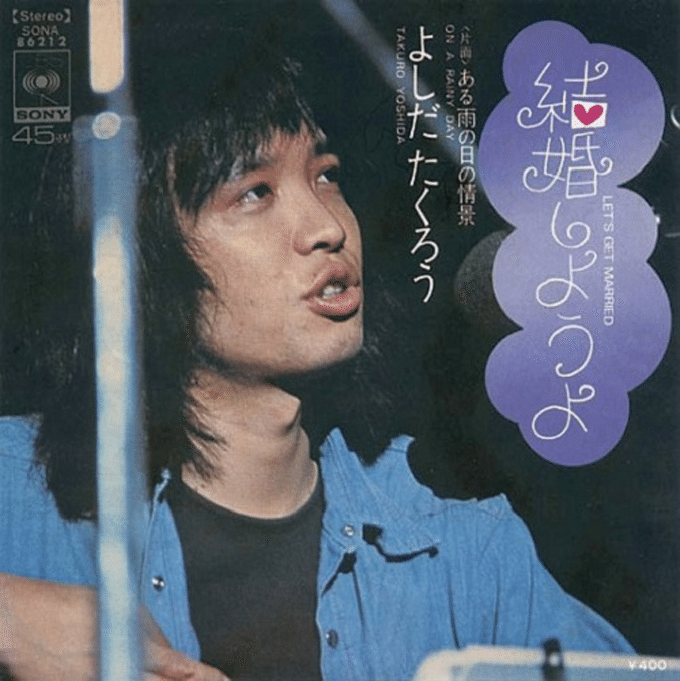

しかし、1972年よしだたくろうは「結婚しようよ」で

「僕の髪が肩まで伸びて・・・」と歌い、全国的に大ヒットした。

男が肩まで髪を伸ばすことが普通では無い時代、敢えてそう歌い、あたかもニューファミリーと位置づけられる。新しい文化がそこに芽生え、これがお茶の間レベルの若者主導型音楽の出発点となったのではないか。さすれば、そのアンサーソングは「いちご白書をもう一度」であり、その中で

「就職が決まって髪を切ってきたときに、もう若くないさと君に言い訳したね」

である。夢を諦め、就職する方向となったとき、髪を切らねばという敗北感がにじみ出ている。

斉藤哲夫の「吉祥寺」では「ロングヘアーが疲れた君は・・・」と歌い、時代が変わりつつあること、そして自身の成長なども合わせた描写なのだろう。

髪を伸ばすという行為と髪を切るという行為。

今の時代では到底予想もつかないだろうが、1980年代まではそういう葛藤がかなりあった。

これが、アメリカだとデビット・クロスビーの「オールモースト・カット・マイ・ヘアー」は徴兵に応じることで髪を切りかけたという歌。日本のそれより重い。反戦・・・プロテストソングに髪が良く使われるのはこういったことも多く含まれている。

髪を伸ばすこと。伸ばすことが主張だった時代。今では「ロンゲ」なんて言い方をするが、私ら世代は「ロングヘアー」。

1980年後半まで髪を伸ばしていた私は、アルバイトでは接客業に就けなかった。コンビ二の店員すらできなかった。今の時代、そんな贅沢言っていたらバイトなんていなくなってしまう。ロングヘアーのタクシー運転手や寿司職人だっている時代だ。

私のようなロングヘアーの学生はみんな肉体労働のアルバイトに集中したものだ。

今の時代と比べることは無意味であるが、なぜあの時代、若者は長い髪に固執していたのだろう。

そしていつからロングヘアーがアナクロなイメージとなり、絶滅したのだろう。

ロンゲとロングヘアーは違うんだよ、と言っていること自体がノイローゼと疑われるか。

2016年3月10日

花形

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?