泉谷しげるの19枚一気聴き!

泉谷しげるの19枚一気聴き!

私が泉谷しげるを「歌手」として認識したのは、小学校高学年の頃。1975年あたりか。ちょうど泉谷が拓郎や陽水とフォーライフレコードを設立した時、テレビのワイドショーで取り上げられていたボサボサ頭の泉谷を見た時だ。その時母親が「歌手が4人も集まってレコード会社なんてできるのかね」という言葉が印象的だった。

中学校に上がり、音楽を本格的に聴き始めた頃、親戚の家から沢山のレコードを譲り受けた中に泉谷しげるのレコードも数枚入っていた。

最初に聴いたアルバムはデビュー盤の『泉谷しげる登場』(1971年11月20日)、『春夏秋冬』(1972年4月25日)、『地球はお祭り騒ぎ』(1972年11月25日)の3枚であった。

そんなことを思い出しながらデビュー盤を聴いていたら、一気にアルバムを聴きたくなり、私が所有する19枚一気聴きを時代順に2日間かけて敢行した。つまり、泉谷しげるのアナログアルバム全部聴きである。

ファーストアルバム『泉谷しげる登場』は生々しい。泉谷は当初漫画家を目指していたが、高石友也の歌に刺激され人前で歌うようになった。フィクションの世界を歌う歌手より、自分の生き様やむき出しの感情が音となって顕れた高石に共感し、歌を作り始めた。

23歳の若者が緊張しながらも必死に唄うさまは、音楽というよりも決意表明のようなものだ。今聴き返しても、この時の泉谷は「時代の中で生まれ出た新たな物体」という気がしてならない。

このアルバムは1971年の実況録音盤で、その頃はエレアコ(マイク内蔵のアコースティックギター)などという楽器も無い。アコースティックギターのサウンドホールにコンデンサーマイクが向けられているだけ。

しかし、その音圧の素晴らしいこと。時代の音と言ってしまえばそれまでだが、荒々しいストロークが私の心を踊らせた。

『春夏秋冬』はアレンジャーに加藤和彦、レコーディングミュージシャンに高中マサヨシ(こう記述されている)、つのだひろが中心となって制作されており、まさに「第1期サディスティック・ミカ・バンド」「フライドエッグ」なのである。泉谷の武骨な世界観に加藤和彦の洗練されたアレンジが乗るとそれは化学反応を起こし、収まりが良くなる。

低音が強調されたエレックレコード独特のサウンドがどこか懐かしい響きである。新宿の音というのか、ミキシングに特徴があるのかよくわからないが、特徴的なサウンドあることは確かである。

次作の『地球はお祭り騒ぎ』は前作と比べると落ち着いた小作品が並ぶ。「初恋・純情篇」のようなコミカルな歌もあるが、デビューアルバムからこの3枚目までの詩の世界観は世間への妬み、嫉みが多く、自分の半径100mの世界の歌が多い。そこには説教臭さはなく、空々しい言葉の響きが宙を舞う。また情景描写は見てくれとは相反して細かく、抒情的な描写も数多くあり、泉谷の武骨な優しさが心地よい。『泉谷しげる登場』のような叫びがあるから『春夏秋冬』や『地球はお祭り騒ぎ』の世界観は、そのギャップにおいて彼を一層魅力的な男にしているのだ。

『光と影』(1973年9月23日)は、アレンジャーに加藤和彦、中川イサト、生田敬太郎を擁し、サウンド面で飛躍的に進化した。やはり、サディスティック・ミカ・バンドとのコラボレーションが大きい。

「国旗はためく下に」は、それまでの身の回りの世界観からそれを脅かす何かに向けてベクトルが変化した最初の作品だ。乾いた国、乾いた都市、乾いた暮らし。目的もなく日々のルーティンに追われる失望をアイロニカルに描写する泉谷しげるが見た日本。そんな社会性の強い作品も加藤和彦の洗練された音楽性で一流のロックへと昇華していく。

(加藤和彦はこの時期、グラムロックに傾倒しており、サディスティック・ミカ・バンドの海外進出を模索している時だったが、吉田拓郎や泉谷しげるといった男臭いシンガーを好んでアレンジやプロデュースをしている。自分に無い荒々しさを表現したかったのだろうか)

また、この頃から泉谷の詩にはキャッチーな言葉やセンテンスが並ぶようになる。

「おー脳!」の一節“文句は言えぬは、愚痴は言う”などは、その最たるもの。ちなみに「文句」は不平不満のことだが、「愚痴」はどうしょうもならないことを嘆くことである。この取り合わせをラップのようなリズムに乗せて歌うところに泉谷の才能が光っているのだ。

『黄金狂時代』(1974年10月10日)のバッキングミュージシャンは「ラストショー」と「イエロー」。「ラストショー」は村上律、徳武博文といった業師の集まりで、カントリーロックを基調としている。片や「イエロー」はストレートなロック。垂水兄弟の熱い魂にドラムはジョニー吉長。1974年の郡山ワンステップフェスティバルでは泉谷の「国旗はためく下に」を熱く演奏している映像も残っている。

このアルバムからは「眠れない夜」や「火の鳥」といった名曲が生まれている。

「昨日知った贅沢を、今日捨てろとは無理さ

でもぼくは、欲しかったよ、贅沢すぎる君を ・・・ああ、なんて冷たい火の鳥」

奔放な女に振り回される哀れな男の世界だが、どの世界にも通用する怖さを秘めた歌詞である。

1975年に小室等、吉田拓郎、井上陽水と共にフォーライフレコードを設立。

記者会見では「日本の音楽にも名ばかりのプロデューサーではなく、本来のプロデューサー制度を確立したい」と述べていたが、泉谷は3年でその籍を外れた。このことが彼の当時の日本の音楽界への答だった。

そのフォーライフレコード創立、第一弾のアルバムは泉谷しげるの『ライブ!!泉谷~王様たちの夜~』(1975年8月25日)。

2枚組の大作で、ラストショーとイエローをバックミュージシャンに従え、それぞれのステージの模様を収めている。エレックレコード時代の総集篇を新しいレコード会社でやってしまうことも泉谷らしい。

『家族』(1976年4月25日)は、関西のソウルバンド「サウス・トゥ・サウス」を中心にブルージーな泉谷節を聴くことができる。特に「少年A」の歌詞は衝撃だった。たった3分ほどの時間の中で一つの映画を観るような作品。

言葉を削ってもこれだけの表現ができる泉谷は、詩人である。

あんちゃんの持ってくる白い粉で 妹がママゴトしたもんで

サツのダンナの目にとまり あんちゃん あっさりつかまった

妹はわけがわからんと 白い粉をふんずけた

家中ひっかきまわされ オレもついでにつかまった

サツのダンナのいうことにゃ あんちゃんこのままにしておけば

2度と家には帰れないと それがよけりゃそうしろと・・・。

これから学校にゃ行きにくい あんちゃんの顔ははっきりと

新聞にのってしまったし

オレも「少年A」でのっていた

『家族』発表後、泉谷はアメリカに跳ぶ。

『HOT TYPHOON FROM EAST(イーストからの熱い風)』(1976年10月25日)を発表。

1976年7月、ロスアンゼルスのライブハウス「トルバドール」でのライブだ。単身乗り込み、MCや歌詞は英語のスライドを映しながら進められたという。

泉谷はどこに行っても泉谷であり、そんな心意気にアメリカ人も盛り上がっていることが伺える。

フォーライフレコードのクリスマス企画アルバム『クリスマス』(1976年11月10日)に参加。吉田拓郎に曲を提供するなど精力的な活動を起こすが、アルバム自体は期待よりも売れずに会社の経営を左右する事態となる。泉谷しげる、井上陽水、吉田拓郎、小室等が集まれば4倍の売上があると見込んだ戦略は裏目となる。

そして、このあたりから泉谷のアバンギャルドな一面が顔を覗かせる。フォーライフレコード最後の作品となった『光石の巨人』(1977年6月25日)は、独特な世界観となった。

それは体制から独立し、自分たちで新しいことをやるために作ったレコード会社で何も出来ない苛立ちを音楽にぶつけているように思える。

時はイギリスでパンクが大流行の年。泉谷はダイナマイト・ポップスを打ち出した。

「電光石火に銀の靴」「旅立て女房」「決定!ホンキー・ふりかけ・トンク」など意味不明な歌詞が並ぶが、それに反したドライブのかかったグルーヴは聴いていてクセになる。

とにかくなんだかよくわからないが、良い。泉谷の著書にもこの頃、自分でもいろいろなもの見失うことが多く、ファンも一番離れていったと記述がある。(「我が奔走」より)

「新しいことを始めよう、って言うんでフォーライフに参加したけど、結局何も変わっていねぇじゃねえか。俺は辞めるよ」と捨て台詞を残してフォーライフを去った。

レコード会社をワーナーパイオニア。レーベルをアサイラムに移し、名盤『’80のバラッド』(1978年10月25日)を発表。プロデューサーに盟友・加藤和彦。バックミュージシャンにはその後の音楽パートナーとなる吉田健も参加している。

歪の無い生々しいエレキギターのアルペジオから始まる重いリズムの「翼なき野郎ども」がこのアルバムの方向性を示してくれる。

あーイラつくぜ あー感じるぜ

とびきりの女に会いに行こう とびきりの女に会いに行こう

と叫ぶ泉谷。

どこか吹っ切れた開放感もある。

泉谷しげるという人はとても繊細で、好きな女の子がいたら、まずは意地悪してしまうような少年性を持っているような人。だから、普段は乱暴に振舞っているが実はロマンチストで、詩人で、そんな彼の才能を見ていた加藤和彦はこれまでに何度もサウンドメイクをしてきた。そんな結集がこのアルバムである。

他に「デトロイト・ポーカー」「波止場たちへ」など詩だけ読んでもよくわからない部分もあるが、音楽に乗ってしまうと妙な説得力を増していく。

それからちょうど1年後、ほぼ同じメンバーでレコーディングされた『都会のランナー』(1979年10月29日)。前作の1曲目はイントロからやる気にさせる躍動感があったが、今作ではいきなり「旅から帰る男達」というエンディングテーマのような歌から始まる。続く「褐色のセールスマン」も焦燥感を煽る内容で、いささかダウナーという印象。こうやって聴き続けていてわかることだが、前作の『’80のバラッド』と『都会のランナー』を合わせて2枚組にすれば良かったのではと思う内容。

このアルバムは「都会のランナー」というとてもセンスの良いタイトルだけに惜しい。

『オールナイトライブ』(1980年10月25日)は池袋文芸坐で行われたオールナイトコンサートの模様を収録。バックミュージシャンはBANANA(B:吉田健、D:正木五郎、K:中西康晴、G:柴山好正、柴山和彦、SAX:小林勇司)。フォークシンガーが本格的なロックシンガーに転身する時だ。

楽曲は『’80のバラッド』と『都会のランナー』を中心とした内容が収録されている。

ポリドールレコードに移籍し、『NEWS』(1982年5月1日)を発表。時世の強い作品が並ぶ。「オンラインの女」は伊藤素子事件(オンライン詐欺)、「超大国乃危機」はアメリカとソビエトとの東西緊張(冷戦やそれに伴う核危機に翻弄される日本)、「タフママ」は得体の知れない過保護な親(歪んだ世の中)などの楽曲は時事批評となり、歌い継がれる歌ではない存在になっている。

しかし、この表現方法こそがもう一つの泉谷の真骨頂で、デビュー当時の身の回り100m近辺の歌からの脱皮ではないだろうか。

あまり、存在感の無いアルバムだが、私は好んで良く聴く1枚だ。特に「サイレントマン」は変わりゆく社会を俯瞰でみている泉谷の視線。白井良明の突き抜けるギターも良い。

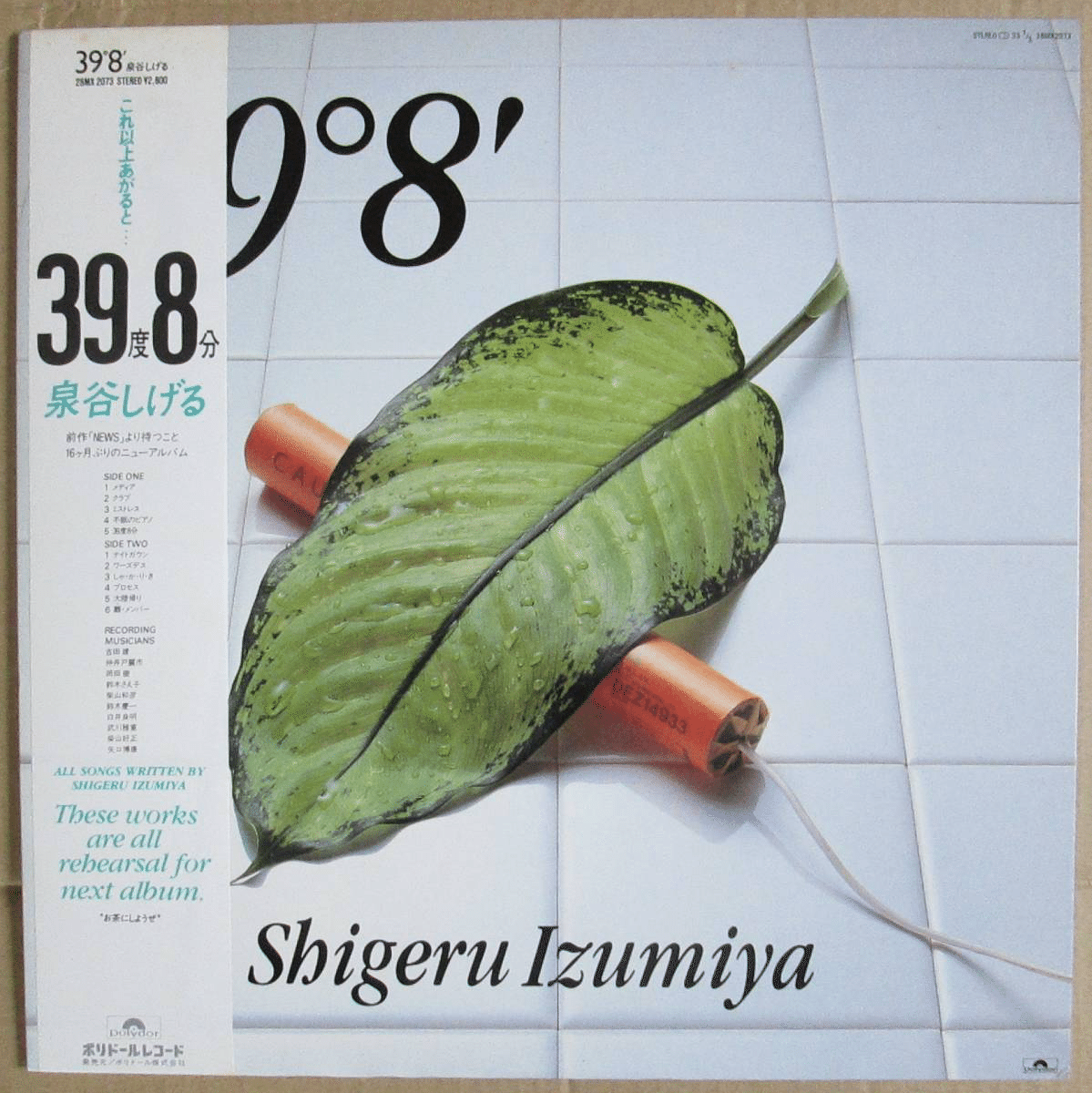

『39°8′』(1983年9月1日)。当時泉谷は「メディア」というキーワードをよくインタビューで用いていた。そして、歌の内容もどこかおぼろげな印象で、サウンドメイクをムーンライダースに任せてしまっている印象がある。そもそも叫ばない泉谷が良いものなのか、ということ。歌唱法が変化し、猫撫で声のような泉谷に違和感を覚えたファンも多いはずだ。それはあたかもボブ・ディランが『ナッシュビル・スカイライン』(1969)で見せた声色のような歌い方で、これが、あの唾を飛ばしながら叫んでいる男と同一には思えないものだった。また、この頃のライブを音楽雑誌で確認するとベースの吉田健と共に化粧をしながらステージに立っている泉谷が確認できるので、迷走していたのかもしれない。

『REAL TIME』(1984年3月1日)はロックというよりテクノデリックな印象が強いライブアルバムである。ドラムに鈴木さえ子を迎え、前回のライブアルバムとはうって変った軽さがそこにある。歌も演奏も軽い。

デジタルな音楽をより深く追求した『エレベーター』(1984年12月21日)。

泉谷はことあるごとに『’80のバラッド』以降、『エレベーター』までを駄作と言い放つことがある。『エレベーター』はそもそも泉谷自身が表現したい作品だったのか、ということ。レコード会社の契約による制作ノルマなのかと思わせるほど、力が入っていない。レコーディングもアナログからデジタルに移管している時代なので、サウンドメイクを吉田健に任せている分、生ギター一本で勝負してきた男の居場所が無いような感じだ。

特にサウンド面で言うと、このアルバムの一番の違和感は打ち込みのドラムにある。ドラム経験者がプログラミングしていないのではないか、と思わせること大である。

例えばファンの間では「SEDAI」という歌はこの駄作と呼ばれたアルバムの中でも比較的人気もあり、叫んでいる泉谷を認識できるのだが、この曲こそ私は違和感だらけなのだ。それは前述したドラム。ドラマーが聴くと到底あり得ない位置にベードラの位置があり、且つハイハットは疾走感を出すための16ビートを刻むというアクセルとブレーキを一緒に踏んだような作り方をしている。つまり、グルーヴが全然出ていないのだ。

泉谷自身も「サイテーのアルバム」と言ってしまうので、救いようがなく、今回改めて聴いても良さが見いだせない1枚である。

このアルバムを発表した頃に泉谷のステージを私は初めて生で見た。横浜国大の学園祭にシーナ&ロケットを目当てで見に行った時、トリに泉谷が出てきたのだ(1985年6月)。

レコードでは聴き続けていた泉谷だったので曲はすべて分かっていたが、あまり期待もしていなかった中で、泉谷の約1時間のステージはとても濃密だった。

古いフォーク時代の歌は弾き語りをしたが、『’80のバラッド』以降のアルバムの曲はとにかくロックしていた。ベース・吉田健、ドラム・友田慎吾、ギター・布袋寅泰という3人から出る爆音は、『39°8′』や『ELEVATOR』の中の曲も魔法がかかったようなアレンジで最高のグルーヴを醸し出していた。この3人のライブの音源や映像が公式に無いことが悔やまれる。

しかし、このライブを観た時に、泉谷の次回作はきっと凄いものが来るという予感がした。

そして泉谷自身も沸々と湧き上がる創作意欲と、魂のロッカーとしてのプライドを取り戻すための戦いが始まっているという意識は当然あっただろう。

ミニアルバム『SCAR PEOPLE』(1986年7月21日)を挟んで、満を持して『吠えるバラッド』(1988年12月7日)が発表された。

レコーディングメンバーのドラム・村上秀一、ベース・吉田健、ギター・仲井戸麗市、下山淳をLOSERと称し、その後2年ほどライブ活動も共にした。レコーディングでの空気感をそのままライブに持って行ったというより、レコーディングとは思えないライブ感がこのアルバムの特長で、ドラムやベースを強調した骨太なロックである。鬱屈としていたポリドール時代の3枚のアルバムにけりをつけた起死回生の作品である。

泉谷しげるとブルース・スプリングスティーンはとても似ていると思う。取りあつかう題材、時代背景、労働者階級の叫び、などを敢えて歪んでいないエレキギターの生々しいジャキジャキした音でロックンロールしている。

1980年代あたりからスプリングスティーンチルドレンなる言葉がメディアに登場した。それは筋肉質な見かけ、バンダナを巻くファッションなど目に見えるものから始まり、音楽的なアプローチもタケノコのように同じようなサウンドが湧き出てきた。

尾崎豊の「15の夜」は「涙のサンダーロード」とか佐野元春の「サムデイ」は「ハングリー・ハート」、虎舞竜の「ロード」は「ザ・リバー」・・・。粗探しをしたいわけではなく、その歌の作りに影響を受けているのではという例だが、泉谷しげるの場合はファッションも音楽的アプローチも全然違うが、本質が似ていると私は思うのだ。

主流にはなれない悲哀を感じている人々にスポットを当て、生まれた家や国を憂う率直な気持ちを表現・・・。警告は怒りに変わり、叫びに変わる。社会に対して常に刃を向ける姿勢、というところに本質が似ていると思うのだ。

叫び続ける永遠のフォークシンガーである。

私の所有する泉谷しげるのアナログアルバムは『吠えるバラッド』まで。以上一気聴きをしてみて、凝縮された男の生きざまを感じた。

泉谷しげるは今年72歳。2019年には25枚目のオリジナルアルバム『スキル/栄光か破滅か!』を発表している現役のシンガーである(ライブアルバムやコンピレーションなど合わせると発表アルバムは優に60枚は超える)。

『吠えるバラッド』のヒット以降、テレビの露出も増え、シンガー、役者、イラストレーターとして多忙を極め、災害が起きるとチャリティーを誰よりも早く率先垂範する「良い人」になっている。芸人が司会をするワイドショーで唾を飛ばして芸能ニュースを論じることもある。孫ほどの小娘にデレデレするジジイの面も見せる。

私の希望は19枚のアルバム全てに通じる、ざらついた生活感と社会性を彼独特の詩に乗せた「歌唄い」であってほしいので、これ以上多くは語らない。

拳をあげて叫んでこその泉谷しげるである。

2020年10月5日

花形

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?