釣り座での準備について(第5回)

前回は、釣り座での準備の第4回ということで、「玉網、ロッドケース、へらバッグ等の荷物を置く」についてお話しました。

第5回目の今回は、釣りを始めるまでの大まかな手順の5つめ、「釣り台の上に小物類を配置」についてお話します。

釣り座での準備

釣りを始めるまでの大まかな手順

5.釣り台の上に小物類を配置する

釣り台、万力、竿掛けの設置が終わり、大物の荷物である、玉網、ロッドケース、へらバッグ等の荷物を配置し終わったら、次は釣り台の上に小物類を配置します。

私の場合、長方形をした釣り台上にへらクッションを置くと、自分が座る位置の前方におよそ奥行き15cm程度のスペースが出来ます。

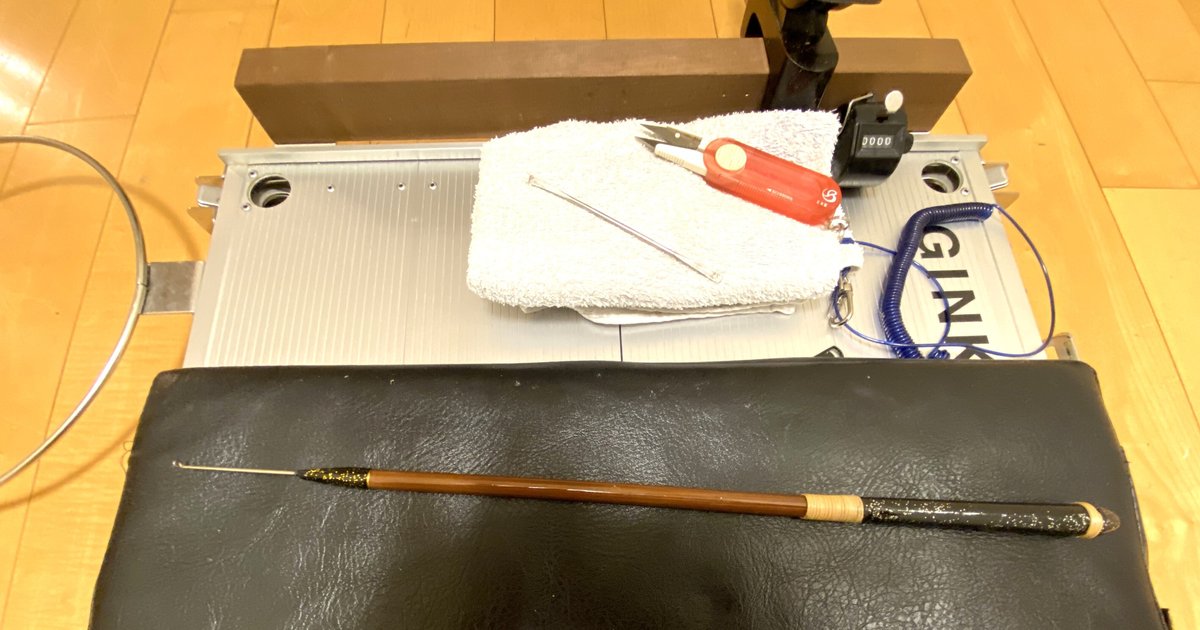

この場所に、以下の写真のような配置で小物類を置きます。

赤い洗面器には、手洗い用に川や沼から汲んだ水を入れておきます。

その右には、エサをハリに付けたり、釣れた魚のハリを外す際に魚に触れて汚れてしまった手を、手洗い用ボウルの水で洗った後に拭くためのタオルを置きます。

また、タオルの上に載っている銀色の細い棒状のものがハリ外しです。

更に、ハリスの長さを調整する場合に使うハサミ。

このハサミにはコードを付けていて、先端のクリップ部分を釣り台の足に括り付けて、うっかり川や沼にハサミを落としてしまわないための落下防止としています。

ハサミの右にあるカウンターは、釣ったへらぶなの枚数をカウントするためのものです。

釣り台の側面部分には、金属製のリング状のエサボウル受けをアタッチメントとして付けています。

白い洗面器がエサボウルです。この写真では見にくいですが、実はエサボウルは2段重ねになっています。

実際使用する際は、エサボウルの中でエサを作り、最初に使用する分だけを上のエサボウルに、残りのエサ(元エサと言います)を下のエサボウルに入れておきます。

上の段と下の段のエサボウルの間には、上のエサボウルの底が下のエサボウル内のエサをつぶしてしまわないように、仕切りにプラスチックの皿(園芸用の植木鉢受けです)をかませます。

なぜエサボウルを2段にして使用するかについては、また別の回に詳しく説明します。

この他に、エサの配合をする際に使用する計量カップも準備しておきます。

この計量カップは釣り具店のへらぶな釣り具コーナーや、Amazonで購入することが出来ます。

特徴は、計量出来るサイズ別に、入れ子構造で一つに収納できるようになっていることです。

下の写真の青いプラスチック製のカップが計量カップです。

左から、蓋、50cc用、100cc用、200cc用です。

計量カップを収納する際は、上の写真のように、200cc用カップの中に他の容積のカップを入れ子にし、蓋をすれば場所を取らずコンパクトにしまうことが出来ます。

もし、エサボウル受けが無い場合は、先ほどの赤い手洗い用ボウルの横に白いエサボウルを並べて配置するか、赤い手洗い用ボウルは釣り台の左横の地面に置き、エサボウルのみを釣り台の上に置いたりしています。

ただ、自分が胡坐を汲んで座っている直ぐ前にエサボウルが2段重ねで置いてあると、釣りをしている最中に邪魔になるため、上の段の最初に使うエサが入っているエサボウルのみを釣り台上に置き、もう一つのエサボウルには先ほどのプラスチック皿で蓋をした状態で、釣り台左横の地面に置いておくこともあります。(これは私が右利きで、エサを丸める際に左手を使うからです。)

この他、手元に置いておくと便利な小物として、使用済みのハリを入れるプラスチックケースがあります。

この写真だけを見ると、非常に大きなものを想像するかもしれませんが、実際の大きさは縦10cm×横5cm程度の小さなものです。上の写真のように、ハリのサイズ別に収納しています。

このような小物ケースは100円ショップで手に入ります。

私の場合、ハリスの長さを変える場合で、そのハリをもう使用しない時に、ゴミとして捨てずに、不要なハリス部分だけ取り除いてハリだけの状態にして保存し、次の釣行時の仕掛けづくりのために再利用します。

ハリ先の鋭さやかかり具合を気にする方などは、一度使ったハリを再利用せず捨ててしまい、ハリス交換の度に新しいハリだけを使用するかもしれませんが、私は基本的に、ハリが曲がって使い物にならない場合や、ハリの先端が鈍ってしまわない限りは、再利用するよう心掛けています。

余談ですが、ハリ外しについて、先ほど写真で示したものは長さが15cm程度と短いものでしたが、釣った魚を玉網に取り込まず、水中から頭だけ出した状態にして口からハリを外し、そのまま水中にリリースする場合には、長いハリ外しを使うと便利です。

私も釣りを始めた頃は先ほどの短いハリ外しだけを使っていましたが、釣り場で他のへら師達が長いハリ外しを使っているのを見て、便利そうだな。と思い、暫く経ってから購入しました。

使ってみると、確かに便利でした。

但し、魚を玉網で救いあげ、手元近くに持ってきてからハリを外す場合は短いハリ外しでも十分対応できます。

※まだ道具が揃っていない方の場合

ここからは、釣り台を持っていない方の場合についてお話します。

釣り台が無い場合、手洗いボウル、エサボウルをはじめ、前述した小物類を釣り座に整然と配置することはできません。

このため、小物類については、ポーチや100均で売っているプラスチック製の収納ケースなど、ご自身で工夫してまとめて置くと、いざ使用する際に慌てないで済みます。

最近の100円ショップでは、様々なタイプの収納ケースが売っていますので、最小限の出費に抑えたい場合は、このような場所でご自分のニーズに合ったものを購入するのが良いと思います。

今日は、「5.釣り台の上に小物類を配置する」についてお話しました。

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?