ダイレクトへの回帰~J2第16節 ファジアーノ岡山VS松本山雅FC~

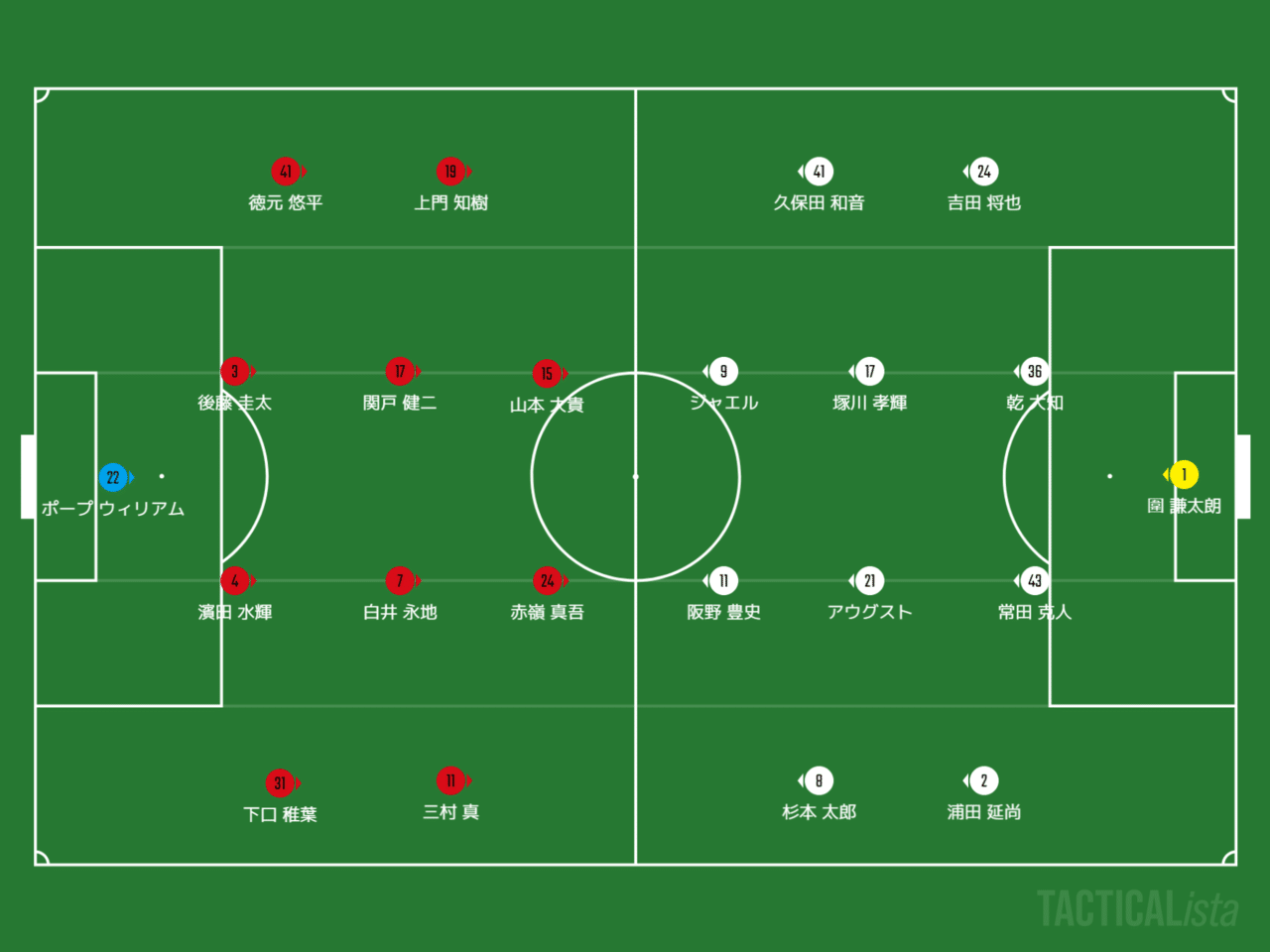

スタメン

両チームのスタメンはこちら。

割り切りの意図を考える

松本の選手としてCスタに帰ってきた塚川キャプテンがコイントスでエンドチェンジを選択した前半キックオフ。台風の影響で比較的強い風が吹いており、松本としては前半に追い風のエンドを取って先制してしまおうという意図があったのだろう。

コイントスに負けたことで前半のキックオフは岡山。センターサークルにはFWやSHの選手ではなく、白井と徳元が入っていてそのままバックパス、濱田も後藤もそのボールをスルーして前線に蹴っ飛ばしたのはGKのポープだった。コイントス~キックオフのシーンは、この記事を読んでいただいた岡山サポーターの皆さんは是非DAZNに加入してチェックしよう。

キックオフのシーンに象徴されるのだが、この試合での岡山の後方でボールを持つ選手はとにかく敵陣にボールを入れていく、アバウトなクリアみたいな形になっても良いから入れていくという、ダイレクトなビルドアップの判断が最優先にあった。主な砲台役はポープ、濱田と後藤のCB2枚に左SBの徳元。いつもならCB2枚にポープが加わって様子見のようなボール保持をする場面があるのだが、この試合ではそういうシーンは片手で数えるほどしかなかった。このように後ろでボール保持をする優先度が低いので、白井や関戸が最終ラインに列を下りる形もほとんど見られなかった。

そんなダイレクトなビルドアップのターゲットとなったのが、松本の最終ラインの背後を積極的に狙っていく山本と、その山本の動きに合わせるように最終ラインの手前でボールを受けに入る赤嶺の前線2枚。山本の裏抜けは、出し手とのタイミングが合わずにオフサイドになるシーンが目立っていたが(⇒山本の裏抜けの動き自体は通れば一瞬でチャンスになりうる良い動きだった)、松本の最終ラインを押し下げて赤嶺がボールを収めて起点を作るスペースを与える形になっていた。赤嶺のキープは岡山の全体を押し上げるための時間創出に大きく貢献していた。赤嶺にボールが入った時の山本や上門、三村の迷いのない動き出しは赤嶺に対する信頼の高さが見えた。

岡山としては、4-4-2で前からボールを取りに行く敵陣守備を行いたいと予想していたであろう松本を裏返すために、縦に早めにボールを出していく狙いがあったのだろう。縦に急いだ結果、セカンドボールを相手に拾われ続けていた群馬戦とは違って、この試合での岡山の縦に速い展開がある程度計画していた形だったのは、岡山の中盤4枚がセカンドボールの回収に入れるポジショニングを取れていることが多かったことからもうかがえる。中盤が前を意識するポジションを取っていたので、当然最終ラインも高めに設定していた。

では岡山の狙いが完全に上手く行っていたか、というと、ハイそうでした、とは言えなかったのが現実。白井や関戸辺りが松本の中盤(塚川やアウグスト辺り)をしっかり掴めていた時は敵陣でセカンドボールを回収しての二次攻撃に結びつけることができていたが、ミドルゾーンでのセカンドボールの奪い合いで交わされると、岡山の狙いがひっくり返される形で最終ライン(主にCB)が晒される。こうなるとスピードに難のある濱田と後藤がボトルネックになってしまう。

岡山の狙いをひっくり返したい松本はカウンター気味の形で前線のジャエルや阪野を走らせ、ボールを集めてキープ、前線で時間ができると杉本や久保田が絡んでの即興的なコンビネーションか、杉本→大外SB(吉田や浦田)への大きな展開で岡山のゴール前に迫っていこうとしていた。時間がかかって最終ラインと塚川辺りでボール保持を行うと、岡山の4-4-2を崩す術はほとんどなかったのでスピードアップを優先するのは当然と言えば当然。エンドを変えたことから見ても前半のうちに先制したいわけだし。

このように、前半から良く言えばアグレッシブにゴールを奪いに行く、悪く言えばバタバタと落ち着かない、行ったり来たりでスキルが追い付かずにお互いにミスが目立つようなオープンな展開が多かった。この前半からオープンな展開というのは、有馬監督としてはある程度仕方ないと思っていたのだと予想する。それよりも敵陣でセカンドボールを回収するためにトランジションを速くしたい、そのための縦にコンパクトな形を作る、早めにボールを縦に入れて判断を迷わせたくないことを優先していたのだと思う。事実日曜日の町田戦よりは、中2日でリカバリーも不十分な中でトランジションの面で明らかに相手よりも優位に立てていた。時間が与えられたとき、自分たちはボールを持ちたいのか蹴りたいのか、迷いが随所にうかがえた松本のプレーからそう見えただけかもしれないことは否定しない。

現状の最大の武器は左サイドのスローイン

後半の入りもダイレクトな展開→セカンドボールへのプレッシャーで敵陣に押し込めたい岡山と、それを裏返して岡山のCBを晒したい松本という前半のリピート。松本がジャエルとの即興的コンビネーションから杉本のミドルを放ったプレーから間もなく、岡山が先制ゴールを奪う。

52分、徳元の左サイドのスローインから松本の最終ラインの背後を取った山本がペナ内でキープ、そのプレーに上門が反応しペナ内でボールを受けると迷わずシュート。松本の選手たちがブラインドになったこと、そしてシュート時に上門のシュートの方向とは逆向きに流れる動きが圍の反応を鈍らせてゴールネットを揺らして1-0。上門知樹、難しい体勢の方がシュート精度高い説。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) September 2, 2020

🏆 明治安田生命J2リーグ 第16節

🆚 岡山vs松本

🔢 1-0

⌚️ 52分

⚽️ 上門 知樹(岡山)#Jリーグ#ファジアーノ岡山vs松本山雅FC

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/z3UymftB1e

前半にも徳元のスローインから上門が松本の最終ラインの背後を取っており、松本としては同じ形で相手にチャンスを与えてしまった格好である。一方で岡山側から見ても、徳元のスローインに対する他の選手の動き出しは敵陣での動きの中では一番スムーズである。今季の岡山はスローインからの展開が上手になっている気がする。上手くポケットに山本が侵入して深さを取り、押し下げたスペースを他の選手が利用した、というのはオープンプレーで自分たちがボールを持っている時でも再現したい形である。

先制を許した松本は切り札のセルジーニョを阪野に代えて投入。最終的にセルジーニョは、岡山にとって厄介な存在となったのだが、投入当初は脅威にはなっていなかった。阪野がベンチに下がって前線のターゲットがジャエル1枚になったこと、セルジーニョが入ったので空中戦よりは足元でボールを動かしていきたいとなったことで松本はCBの常田や乾が自陣でボールを持つ時間が長くなる。そうなると岡山は4-4-2の縦横のコンパクトを維持した状態で敵陣でのプレス守備を行うことができるようになっていった。塚川が最終ラインに下りて、その動きに対して杉本や久保田辺りが受けに下がることで岡山の4-4-2を動かしたいところだが、連動して岡山の背後を取る動きがほとんどなかったので、岡山としては非常に理想的な形で守ることができていた63分から75分前後の展開であった。

松本は74分にイズマ、高木を投入すると、セルジーニョやイズマ、杉本辺りがどんどんフリーダムに動くようになって岡山の4-4-2を崩そうとしていた。システムとしてはセルジーニョ、イズマ、ジャエルが前残りする4-3-3ぽかったが、個人のポジショニング、動きとしてはかなり即興的。その即興的な動き、ポジショニングからのイズマのシュート、高木のシュートなど松本はいくつかのチャンスを作った。しかしこの日の岡山は自陣ペナ内での集中力を高くして守ることができていた。町田戦でハンドを犯した後藤が手を後ろに回して相手のカットインプレーに備えていたのが印象的。最終的にはチェジョンウォンを投入して5-4-1にシフトした岡山が逃げ切りに成功した。

総括

・どちらもチーム状態が良いとは言えない同士の対戦だったが、より深刻だったのは松本の方だったという試合。岡山は「狙いは見えるがそれぞれの動き出しが少しずつズレてしまっている(⇒これもこれで深刻であるが)」のだが、松本は「そもそもチームとしてどうやって攻めていくのかが見えてこない」という感じ。チャンスになっていたのはセルジーニョやイズマの個人技からがほとんどで、GKにキックの精度がある圍、ビルドアップ系のCBである常田、中盤でリンクマンと展開役、最後の崩しにも絡める杉本や久保田を起用したにも関わらずチーム全体でのボール保持に積極的でないというのは、人のことを言っている場合ではないけれどもチグハグ感が否めない。相手のことながら一番気がかりなのは、反町前監督時代に強く見られていた両ゴール前と球際でのしつこさ、執念深さが薄れていっていることである。結果というより内容の面で、松本というクラブのアイデンティティを維持する正念場に来ているのかもしれない。

・ここまで我慢してきたがなかなかに一進一退(というよりは良化してこない)なボール保持路線にさらに針を振ったのではなく、割り切ってのダイレクトな展開で敵陣に速くボールを送る→敵陣でのセカンドボールへのプレスを強める路線という逆方向に針を振った形(⇒ある意味で岡山の風土に慣れ親しんだ形)で勝ち点3を得ることに成功した岡山。日曜日の町田戦がパス数615本で成功率81%、水曜日の松本戦がパス数327本で成功率65%と、起きている現象を見ると中2日で針の向きを真逆に振ったと取れるが、「敵陣でのプレー回数を増やしてアグレッシブにプレーしたい」という方針自体は変わっていないと取れなくもない。実際にトランジションの面で町田戦よりはスムーズに動けていたのは間違いなく、一歩の出足で松本を上回っていた。この路線の振れ幅の大きな違いが松本戦限定のものだったのか、それとも今後もこういう路線で行くぞという所信表明だったのかは次節以降の振る舞いを見てのことになるだろう。

・ボール保持路線にしろダイレクト路線にしろ、52分の決勝点のように、上門がゾーン3の中央エリアやペナ付近で前を向いてシュートなりパスなりを出せるポジショニングをどれだけ再現性高く取っていけるか(サイドからのカットインというよりは、中央エリアに入って受ける形が望ましい)が、ここから先のチームが得点を計算できるようになるかどうかかかってくるのは間違いないと思う。個人的には何度かやっている上門を2トップの一角に入れてしまう、というアイデアをメインに据えるというのもアリな気がする。

試合情報・ハイライト

【本日 松本戦】

— ファジアーノ岡山スタッフ公式 (@fagiano_koho) September 2, 2020

松本山雅FC戦後の監督・選手コメントをホームページに掲載しました。https://t.co/OK6pRJ3nKD#ファジアーノ岡山#challenge1#松本山雅FC#DAZN

【無料】有馬賢二監督「皆さんと喜び合うために選手たちはグラウンドの上で勝利を目指して頑張っていますし、パワーをもらえたことは本当にありがたかったです」+(上門知樹、後藤圭太)/【J2第16節・松本戦コメント】 https://t.co/54gSzRABLh #ファジアーノ岡山 #ファジラボ

— ファジラボ事務局 (@fagilabo_info) September 2, 2020

【9.2🆚岡山】

— 松本山雅FCオフィシャル (@yamagafc) September 2, 2020

2020 明治安田生命 J2リーグ第16節 vs ファジアーノ岡山戦の結果

岡山 1-0 松本

👉試合情報はこちらhttps://t.co/dCcX2Jywhl#yamaga#onesoul#捲土雷鳥#jleague#岡山vs松本 pic.twitter.com/3XwIyHfaZW

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?