FACEイベントレポート 「スキを語る会2023」企画の裏側

こんにちは、FACE運営の武田です。

今回は、昨年に引き続き開催したFACE掲載メンバーのインナーイベント「スキを語る会」企画の裏側をお届けします!

今年度の新たな取り組みである生成AIを使った記事化を中心に、企画担当の瀧山さんにお話を聞いてきました。

今年もやってきた「スキを語る会」イベント

武田:イベントお疲れさまでした!今回も、セッションA・Bの2日間に分けた開催でしたが、まずは前年度との共通点から教えてください。

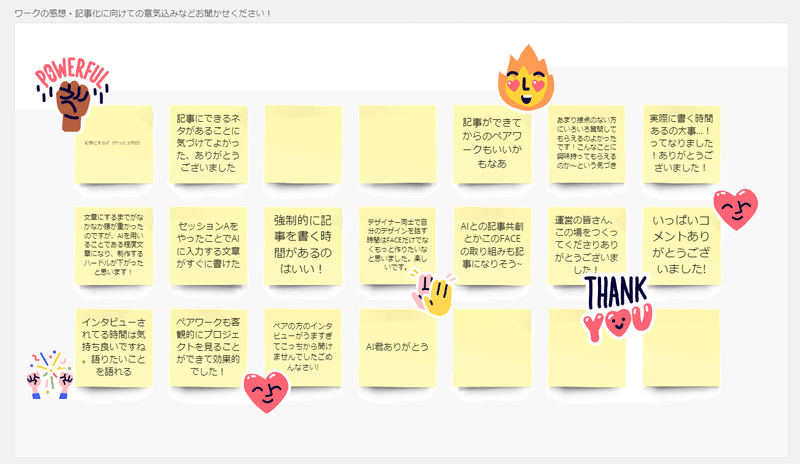

瀧山:前回実施した、ペアでお互いの業務を深掘りし合うワークが好評だったことから、今年度も他者との対話に重きを置きました。「ペアワークは、客観的にプロジェクトが見られて効果的でした」などの意見も頂けましたが、武田さんは参加されてみていかがでしたか?

武田: FACEの記事の特徴は、書き方や構成を含めて自由度が高いことだと思います。ただ、自由だからこそ、悩んでしまうことも。対話を通じて、ノウハウなのかアウトプットなのか、読み手が知りたい内容が具体的にわかることで書き進めやすくなりました。

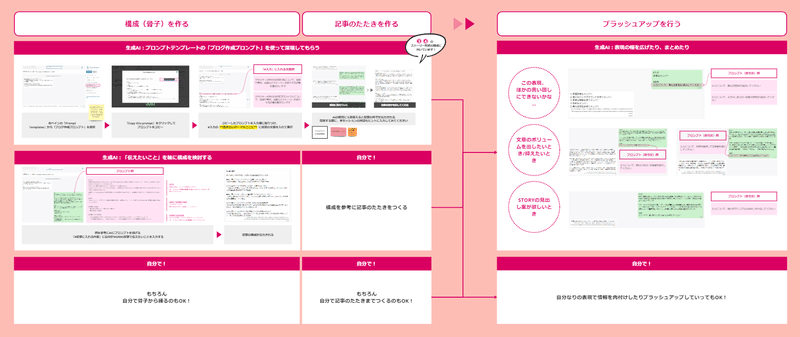

瀧山:やはりペアワークは「語る会」には欠かせませんね。ただ、前年度は対話で深掘りができたものの、書くためのモチベーションが続きにくい課題がありました。そこで今回初めて挑戦したのが、生成AIを使ってワークの中で記事の骨子まで作ってしまおう、という試みです。

※本企画では富士通社内のテキスト生成AIサービスを活用

武田:セッションAでは、他の参加者からのコメントを見ながら、自分の記事の中で語りたいことに関する付箋を準備出来ました。そのため、セッションBでプロンプト(生成AIに入力する命令文)を入力したり、AIから投げかけられる深堀のための質問に答える文章が作りやすかったです。

生成AIにインタビューしてもらいながら記事のたたきを作るプロンプトも用意した

瀧山:それは良かったです。自分自身の想いや伝えたいキーワードが明確になっている状態でなければ、AIとの対話は進めにくいと考えていました。ワーク形式において、プロンプトに入力する文章を考えることに時間を費やしてしまうのはもったいないと思い、セッションAの時点でキーワードまでは出し切ることを目指していました。

今回のチャレンジ:生成AIを使ってみた

武田:去年から今年にかけて、一般的にChatGPTなどの生成AIの技術はかなり普及したと思います。普段AIと親しみのない私からすると、すごくワクワクしました。瀧山さんの中では、生成AI導入により、イベント内で記事の骨子が出来上がると想定していたのでしょうか?

瀧山:そうですね。生成AIには、短時間で基本の形を作ることが得意な印象がありました。 1回目の記事執筆のハードルを下げるために役立つのではと思い、取り入れましたがいかがでしたか?

武田:AIが最初の文章の形を作ってくれたことで、「あとちょっと自分が頑張れば、記事を公開できるかも」と思えました。FACE運営の課題である「記事を書くハードルを下げる」に対して、解決策の1つになると思います。

瀧山:ちょっと出口が見えてきた、といったところまで進めたんですね。

武田:はい、もちろん自分が使わないような言葉も入っていましたが、とにかく1回形が見えたことで、モチベーションが上がりました。瀧山さんの準備も大変だったと思うのですが、難しかったことはありますか?

瀧山:1番悩んだのは、プロンプト(生成AIに入力する命令文)です。プロンプトの設計に悩んで年が明け、改めて情報を探すなかで見つけたのが、社内のプロンプトテンプレート機能でした。その中のブログ作成用のプロンプトがうまくハマり、活用しました。

武田:やりたいこととマッチしたテンプレートが見つかったんですね。私は生成AIに「○○は、どうしたらいい?」と問いかける方法しか知らなかったので、今回の使い方は新鮮でした。

瀧山:今回使用したのは、社内のプロンプトソン(アイデアソンの一種)の優勝者が監修したものです。社内の知見の集合体のようなものですね。富士通社内でも生成AIの活用はこの1年で広がり続けていますし、新しい技術やトレンドを取り入れるときには、常に情報を追いかけておく必要がありますね。

今後のWORKSをお楽しみに

武田:イベントに参加してくれた方からの評価はとても高いですが、体験しなければ実感してもらえない部分ではあります。今後、さらに参加者を増やし、イベントをより良いものにするためのアイデアを聞かせてください。

瀧山:今回は、直近一年間の業務を対象とし、新年度の投稿を目指して年度末にイベントを実施しました。でも、年度末はみなさん多忙な時期ですし、「(実施期間は問わず)自分が思い入れのある業務またはプライベートワーク」にまで対象範囲を広げて、ワークの実施タイミングを変えることも一つの方法だと思います。また、参加してくれた人に口コミをしてもらえる仕組みを作ったり、記事アップ後にアクセス数なども含めて参加者へのフィードバックができると、よりこの会の価値が上がり、盛り上がっていくのかなと思います。

武田:各々へのフィードバックは参加者のモチベーション維持にもつながりそうですよね。今回のイベントには運営メンバーもたくさん参加していますが、メンバー自身も自分の記事を書くことへのハードルを感じていると思います。掲載者の皆さんを引っ張っていけるよう、まずは自分たちから記事をアップできるようになっていきたいですね。

瀧山:はい。そして今回、オンラインではありますが、他者と意見を交わすことは大事だなというあたりまえのことに帰着しました。1人で悶々と考えるよりも、人の意見を聞いたり、意見交換ができるワークショップをやったりすることも、大事だなと思いました。

武田:私も瀧山さんと同じく、こういう場は大事だと思います。今回も、掲載者との関わりを持つことができた一方、まだ運営メンバーと掲載者との間に壁を感じる部分があるため、オンライン、オフライン問わず交流する場が増えることで、悩みが共有できればいいですね。

瀧山:今回のワークの目的は記事のアップですが、この会自体が掲載者と運営側、掲載者同士のコミュニケーションの場にもなりました。記事化という目的に限らず、少しずつ開催してもいいのかなと。来年度の計画のときに、運営メンバーで話したいですね。

武田:そうですね!来年度にやりたいこともぜひ聞かせてください。

瀧山:今回、実際に生成AIを活用してみて、ペアワークでの対話と生成AIとの対話、それぞれの活かし方のヒントが得られたと感じています。人と話すなかで、自分の中にある思いが言語化できるといった経験をしたことがある方は多いと思います。ただ、AI相手に文章を考えながらタイピングする場合は、思考のプロセスが違う印象です。来年度は、人にしかできないワークと、生成AIを活かすべきポイントの切り分けをした上で、ワークのブラッシュアップをしたいです。

人・AIそれぞれとのコミュニケーションの仕方が見えてきた

武田:いいですね。AIとの対話自体は一人でもできるため、今回参加できなかった掲載者の方にもAI活用の方法を伝えられたらと思いました。

瀧山:「FACE用AI活用書」を作って配布できたらいいねといった話もありましたね。また、FACE全体の活動としては、アクセス分析や掲載メンバーのニーズ調査などを行った上で、来年度の計画やプロモーション、効果測定など引き続き考えていくべきだと思っています。

武田:分析については、私も気になっています。来年度に向けてやっていきたいですね。分析担当でもある瀧山さん、よろしくお願いいたします。

瀧山:はい、みんなで頑張りましょう!

このイベントから生まれた新たなWORKS記事を順次公開予定です。

ぜひFACEサイトもご覧下さい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?