「チェーザレ 破壊の創造者」を観ました&読みました

1月に、明治座で上演されていたオリジナルミュージカル「チェーザレ 破壊の創造者」を観ました。

原作漫画のことは知らず、初めてタイトルを聞いた時はチェーザレ?オペラのBlu-rayを観たことがあるあれかな?と思っていて、

ジュリオ・チェーザレ(ジュリアス・シーザー/ユリウス・カエサル)のことだと思っていました…。

ちなみに見たことがあるチェーザレはMETのこちら。

額縁が連なるように遠近法に則って柱が配置された広間と、奥に海が見えるセットが美しくて印象的だったので「チェーザレ」と聞いて、思い出してしまいました。

せっかくなので一応amazonのリンクも。

その時点ではそれだけ(主人公をチェーザレ違いで勘違いしただけの状態)だったのですが、初日が開幕して、舞台写真が載った記事をTwitterでたまたま目にしたのです。それが二度目のこんにちは。

すっっっっっっっごいイタリア!!!!!!!ルネサンス!!!!!!

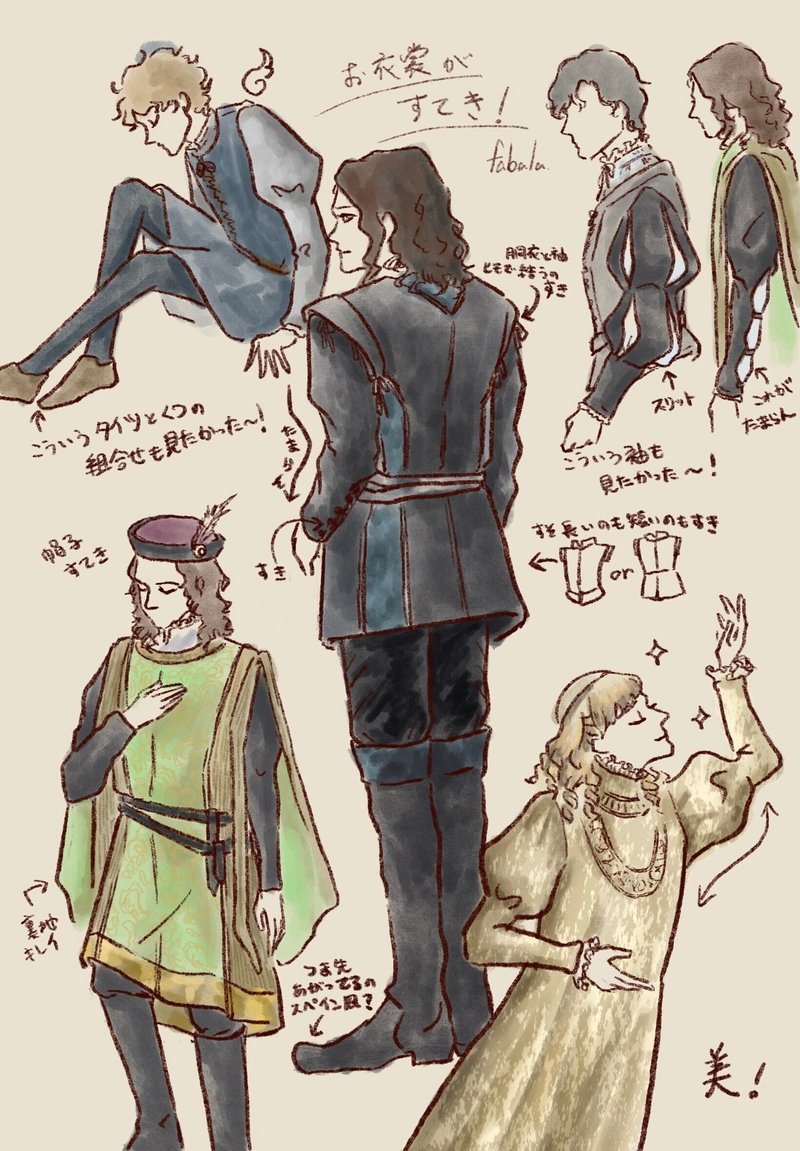

私のnoteを読んでくださる方にはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、イタリア好き、シェイクスピア好き、ロミジュリ好きの私はあの時代のイタリア中心とした欧州の、胴衣と袖が別れていてリボンで結んであったり、その隙間からシャツが覗いてたり、膨らんだ袖やバルーン、ベルトの下にスカートのように少し広がった長めの胴衣の丈やそれと合わせるタイツ、大きく風をはらむ豪奢なローブ…といった時代衣裳が大好きなのです。

ので、そんな衣裳の型やシルエットに加えて、刺繍などが見事に施されたチェーザレの衣裳写真を見て、居ても立ってもいられず、

「好みど真ん中の国と時代の衣裳を生で観たい!」という動機でチケットを取ってみることにしました。

(ここでようやく、ジュリオじゃないチェーザレだったんか!と気付きました。そのチェーザレに由来する名前だけど。)

美しい時代衣裳に惹かれて公演公式のTwitterアカウントを覗いてみると、明治座の公演期間中、劇場内でも劇中に登場する各家の紋章旗が飾られていたり、カフェやラウンジ、売店でもカッサータやパニーニ、ジェラート、ワインにイタリアビールを販売されていたりと、明治座がイタリアに染まっていることを知りました。

イタリア大好きなミュージカルファンとして、これはもう行くしかないな。ロビーも目一杯満喫してイタリア行きたい欲も満たしてこよう。ということになり、仕事終わりにスクアドラ ヴェルデのキャストで初観劇をしました。

ロビーもしっかり楽しみました!

(開演前にパニーニとカーディナル、幕間にバレンシアオレンジとチョコレートのジェラート、と〜〜〜〜っても美味しかったです🇮🇹)

キャストボードを見つけられず撮り逃しました(客席入り口付近にありました)

先に書き忘れていたのですが、劇場に来る数日前、これもTwitterで言っている方がいて知ったのですが、原作漫画がコミックアプリで1~5巻分を公演期間中のみ無料公開しているとのことで、それを読んでから行きました!

設定が複雑なのと、初めて聞いたらきっと聞き取れない歌詞も多かったので、読んでおいて良かったです。

前提知識を入れてからだったので、クリアに聞こえなくても「今多分こう言ったんだな」と理解することができた台詞や歌詞がたくさんありました。

ちなみに結果から言うと、1回目の観劇ではミュージカル作品というよりも無料公開で読んだ原作の方にハマってしまい、観劇後の帰りの電車で、もう原作漫画全巻揃えようと即調べ、紙書籍はもうほとんど売っておらず古本を当たるしかないと分かり、中古で探して揃えました…。この行動スピードは自分比最速レベルですが大変満足しています。これ好きだ!の直感は大事。

原作漫画の方の簡単な感想は後ほど。物語はもちろんのこと、美術史の研究資料になりそうな時代考証と過去の街や芸術作品の再現に息を飲みました。巻末の用語解説、時代背景解説や作画作業の工夫などについての解説などが素晴らしかったので、これは紙書籍にした一番の収穫でした。

電子書籍を買った場合はわかりませんが、漫画アプリだと話ごとなので。

更に結果から言っておくと、その後配信(ヴェルデ)を買い、アーカイブで繰り返し見るうちに(そして原作も読み進めるうちに)、どんどんハマってしまい、アーカイブ期間も残っていながら、どうしてももう一度生で観ておきたくなって最後にロッサのチケットも取ってもう一度劇場に行きました。

ので、感想は初見から諸々あって今ということで、どの日というよりは全体への感想として、最初はモヤモヤしてたのに最終的にめちゃめちゃハマった経緯をここに書いておこうと思います。

あくまでも、今まで原作を読んだこともなく、チェーザレ・ボルジアという人を知りもしなかった私の記録用の感想と、考えたことの備忘録ですのでご了承ください。長いです。

初見時の所感

※この先前半は愚痴ですが後半は褒めています。

愚痴部分を読みたくない人は2幕に飛びましょう!

初見時1幕の感想

初めて観た時の印象は、正直あまりよくありませんでした。

特に幕間、まだ1幕しか観ていない段階では。

冒頭の馬の表現を映像に丸投げしたのは正解だったのか、もっと演劇的に面白くやれたのでは、映像だとしても舞台への映し方はあれで良かったのか。台詞のチョイスは、映像とリアルとの繋ぎ方は。どれも唐突でちぐはぐで、ちょっと気まずい印象でした。

あと映像で言うと、1幕後半の屋根の上を歩くシーン、2階席から見ると映像よりも階段の凹凸が目立っていて、屋根に見せるのは厳しいのでは…と思ったのですが、2回目で1階席から観たらしっかり屋根の斜面に見えてびっくりしました。席位置で映像の見え方こんなに違うのかと。

でもピンスポットがチェーザレ とアンジェロを追うと、まさに歩いている箇所だけピンで映像が飛んでしまうのが大変勿体無かったですね…。

歌はメロディラインが難しそうなものが多く、そもそも歌うので精一杯なキャストも多そうな中、明治座での音響の限界だったのか全然聞き取れない箇所も多く、チェーザレの中川さんの歌ですら、聞き取れないこともありました。

事前に原作漫画5巻分を読んでいて、かつその日は2階の最前列センターに座っていたので、この条件で聞き取れないのはよっぽどでは…と思ってしまい、そこに歌うので精一杯だったり、音程が怪しすぎる人たちの歌が追い打ちをかけてきて、正直そこそこのストレスでした。

ちなみに2回目に観た時は1階の後方席センターで観たのですが、2階の最前列よりも音はずっとクリアに迫力を持って聞こえました。

客席の勾配が緩く、席の配置が千鳥でないため前の人の頭で大事なシーンが丸ごと見えなかったりして、視界は2階の方がずっと良かったですが。

更にいまひとつだな、と感じたのがステージングです。

舞台の使い方、大きなセットが盆の上に固定であって半面ずつで回して使うので目先があまり変わらないのは仕方ないのですが(そういう作品も沢山あるし)、目先が変わらない割に盆を回しすぎというか落ち着きがないというか、反転してはまたこの飾りとあの飾りを繰り返すといった印象で、1幕で既にちょっと盆回しに飽きてしまう部分がありました。

2幕の方が、階段の置き方や転換のタイミング、音楽や人の動きとの絡みなどが面白くいっているシーンが多くて面白かったです。

また、音楽のスタートや盆回しのきっかけになると思われる台詞などから、音楽や転換がスタートするまでに何とも言えない間があって、気持ち良いタイミングで音が入らない、この時間は何?という無が生まれたりしていたのも、1幕では気になりました。

それから、1幕の講義のシーン、神曲についての講義中、飢餓の塔の話題になるシーンが1番、ステージングという意味でモヤモヤが残りました。

このシーン、ざっくりこんな飾りだったのですが(写真を見ながら思い出しで書いたので間違っているかもです)↓

舞台上スカスカ(6~7人くらい)だったのもかなり気になりました。

講義のシーンで学生たちは席についているため、討論のシーンまでは座って聞いているだけで動かないし、教授も時々学生たちに向かって説明するだけでほとんど動かないし、広い2階にダンテが1人で長々と歌うだけ。というシーン。

ダンテ役の藤岡さんの歌は素晴らしく、ドラマチックで緩急も強いのですが、それでも「出来事を説明する」内容の歌のため曲はほとんどずっと同じ調子だし、説明なので長い!聞くところはあるけど見るところがない!

(配信では聞いている学生たちを順々にアップにしてくれたのでそれなりに良い映像処理でしたが、劇場ではあまりに長いこと動きがなくて…)

しかも、作中でこんなに明確に「塔」の話が出てきて、しかも本来は歌舞伎の大臣囲いがある場所に、すごく塔に見えるセットがあるのに!!!

目の前に塔っぽいセットがあるのに!!!

使われて欲しいシーンで使われない。

ダンテの歌の間に、ここで塔に閉じ込められるウゴリーノと家族の無音芝居があって欲しかった…です…。

塔の中での説明の箇所で、ゴヤの「我が子を喰らうサトゥルヌス」が映像で投影されていたのは、ウゴリーノが行ったことの描写がいかにショッキングであったかが伝わって効果的だったと思いますが、サトゥルヌスの話はローマ神話のエピソードであり、しかも神話としては絵画のようにかぶりついたのではなく丸呑みにしているので、神曲を読んだ当時のイタリアの人々がこの物語を連想するかと言うと微妙なところだなと思います。

また他の方の感想を読んでいると、この絵が「ウゴリーノを描いたもの」、もしくは「飢餓の塔とサトゥルヌスに関係があるのか?」と思っている方が見受けられる(私も、もしかして繋がりがあるのか?と調べました。)ので、ちょっと誤解を生んでいる部分もあるなと思いました。

またゴヤのこの作品もルネサンスよりずっと後の作品なので、他に映像で使われるのが当時の作品たちなこともあって、この「例外」が、例外だと思われない、ルネサンスにこんな絵もあったんだ!と思われてしまう可能性もあるなと思いました(「ゴヤの「我が子を食らうサトゥルヌス」」は十分有名であり、見れば分かるだろうと思う層もそれなりにいるし私もそうだけど、そうでない方もけっこういるなと感想読んでいて思ったので)。

public domain

このシーンの終わりに、ハインリヒ7世によって塔から救い出されるグエルフォの表現だけ行われ(急にそこだけ?男性アンサンブルが学生で出払ってて足りなかったのかな…)、

しかもそれが舞台前の張り出しの横から救い出されて、上手の塔の中に運ばれていったのが衝撃でした。

塔の話なのに塔全然使われないな、と思っていたら、最後に使われたけど逆では!!????

塔から救い出されてほしい人が塔に運び込まれて行ったので、せっかくのセットの使い方はそれで良いのだろうか…?とかなり思いました。

架空のアンサンブルでお届けします。

もしかして男性キャスト人数足りてないのでは?????

が、今のところの印象です。女性キャストは悲しいことにこの時代女学生はいなかったので、このシーンなどでは動けると思うのですが、ウゴリーノと息子、兵士などを出そうと思うと男性アンサンブルが足りなかったのかもしれません。

そもそも学生も足りてないというか、「すごい人数ですね!」の台詞の説得力が皆無でかなり気になったので、あの台詞はもう舞台上の教室ではなくて、明治座全体を教室に見立てて、アンジェロは客席を見渡して、観客を学生として「すごい人数ですね!」で良かった気がします。

それで教授も、学生キャストだけじゃなくてもっと観客を聴講生として客席に向かって問いかけたり力説したりしてくれたら…それ観たいな。

討論も、実際に観客に答えを求めないにしても、もっと客にも考えさせる、問いかける感じだったら、ホール全体が討論の会場になって、観客が傍観者でなくなったらもっと、飢餓の塔のエピソードも鋭利な印象になっただろうか。

ジョヴァンニやチェーザレやアンジェロの意見も重みを持っただろうか。現代の私たちのほとんどは「民衆」の側の立場としてだけれど、講義に参加できただろうか。などと改めて思います。

人数足りないんですか?と思ったポイントはもう1つ。子供の表現です。

えっっっっっ子役って、もしかして本当はいるのに休演してます?って思ったくらい、子役すごくいそうなのに、いない。

ミゲルの回想から始まる、7歳のチェーザレとミゲルのシーン。から、神童と呼ばれたチェーザレ少年のシーン。

原作漫画と違い、ミュージカルでは幕開きの冒頭がチェーザレの誕生から描かれることもあり、こんなに子供時代のことに焦点を当てるなら、子役いても良くないですか?

他のシーンで民衆にも混ざれるし。

ミゲルと合わせて2人はちょっと厳しいのであれば、ミゲルの回想は大人ミゲルと子供チェーザレでも可能だと思いますし、ステージングが子役がそこに立っていそうなエリアがあるのに実態だけがなくて本当に休演した?って思う感じだったのが…。

階段の踊り場に照明が当たり、そこに幻想の幼い息子を見ているロドリーゴのシーンは、最初は子役が立っていたのが途中からハケて、「今はもうあの頃の子供はいない」という表現なら分かるのですが、最初から光のみだと、トラブルで出てこれなかったみたいに見え…

ミュージカル「モーツァルト!」のアマデちゃんとかで観たぞ!という、「あの頃の我が子の幻想」なのですが、今のステージングだと、もともとそれがやりたかったというより、子役をキャスティングできなかったので照明でなんとかしました!という風に見えてしまう…。

ちなみに「光だけで表現」で言うと、私が思い浮かべるのはヘンリー・オサワ・タナーの「受胎告知」です。

マリアの元に現れた天使ガブリエルを光として描いているのですが、受胎告知を描いた絵画の中で1番好き。

public domain

天使という存在に羽の生えた人間の姿形を与えるのではなく、光で表現することが、この主題には合っていると感じます。

じゃあ少年チェーザレを照明オンリーで表現したのは最善だったのか、というと、正直、本当は子役を使いたかったけど…の結果の苦肉の策に見えてしまった。というところでした。

それでも2幕で結果ハマりました

そんなこんなで音響やらステージングやらで、初見の幕間はけっこう疲れてぐったりしていたというか、1幕長いな…と思っていました。

いたのですが、2幕の幕開きで別所さんロドリーゴが無双してて急に楽しくなってきました(チョロい)。

その後が続けてフィオレンティーナの楽しいナンバーだったので、2曲続けてショーアップ寄りで、あれ2幕ってレビューでしたっけ?みたいな。

ダンスや殺陣はちょっと野暮ったいというかキレがない感じで、2幕頭のスペイン団の群舞なんかは、せっかくかっこよく見せられるところなのにステップにキレがなく、腕の動きも勢いで振ってしまっていて止めが甘く、なんか弱そう…とか思ってしまったり。

アンリとの大立ち回りも舞台の使い方がイマイチなのか、早く逃げればいいのにモタモタしていたり、途中まで登った階段を降りてきたりしていて「何してるんだろう」感がありました。

乱闘も「いかにもフリです」という感じで明らかに外しているゆるい蹴り、大振りすぎる押し合いなど、コメディ調のシーンとはいえ、チープな感じに見えてしまったのが残念でした。

それでも2幕の方が説明よりも物語の動きを見せられるので聴かせどころ見せどころも多く、盆回しも1幕よりも効果的な位置にだけ絞って使われていた印象でした。

幕を途中まで降ろしたり、転換のタイミングなども美しかったと思いますし、工場建設の場面などでは袖から大階段の中段に連結する、廊下のような動線が上手く使われていて空間として面白かったです。

火事での大布は、白い布が火元から出てきたので、煙が充満している演出なのかな?と思ったのですが、その後一面に広がって赤く染められていたので火の海になる演出だったのかもしれない…

でもそれなら赤い布使うかな?

大布を火の表現だと思っている感想が検索すると多かった印象なのですが、私の第一印象は煙でした。というだけです。

また、これは1幕からの印象ですがリズミカルな曲の歌詞で韻を踏む箇所が多く、言葉の圧が印象に残ってとても好きでした。

例えば1幕のロドリーゴとジュリアーノが「人前では〜」と歌う曲の

「金にまかせて(?)貪る背徳

聖職者にあるまじき不道徳

目を光らせるのは 己の損得」

例えば、神曲の講義冒頭の「ダンテ!」の歌の

「偉大な人だダンテ 偉大な人がかつて」

「ああ 驚き驚き 大きくため息」

例えば「工場を作ろう」の

「利益を還元 ピサに貢献 感謝されて当然 勝利は完全」

「メディチの名は輝く 燦然と」

「話題は騒然 気絶寸前 抜擢に呆然 一目瞭然」

「ドラギニャッツォは怒る 憤然と」

などなど。耳に残りやすくて楽しい韻の踏み方が多く見られたのが印象的でした。

こういうのは翻訳ものでない日本語オリジナルでのミュージカルでないと、なかなか難しいと思うのでとても楽しいです。

また、もともとのお目当てだった美しい衣裳たちも、どれも素敵で大満足でした。アンジェロやロベルト、フィオレンティーナの面々の着ている、ウエストをベルトで締めた丈の長い胴衣、膨らんだ袖のブラウス。チェーザレたちスペイン団の革製の黒い装束に細やかな刺繍、胴衣と紐で結ばれた腕当ての隙間から覗くブラウス、ジョヴァンニや権力者たちの着ている、肘のあたりで袖が割れた上着。白の中に繊細な刺繍がきらめくラファエーレの衣裳の、腕を曲げ伸ばしすると引き立つバルーン状の袖。

プリマヴェーラの3女神の、絵画からそのまま出てきたような美しくひらめくドレスなど。

高位の女性が冒頭のヴァノッツァのみなので、当時のドレスはあまり出てこなかったけれど、男性陣の衣裳だけでもとても華やかで美しい時代衣裳で、シルエットも素敵でした。

日本で大掛かりな衣裳を用意する時代ものだとフランスやウィーンを扱ったもので、もう少し時代的にも後のものが多い印象なので、シェイクスピア劇やルネサンス期を中心としたイタリアやヨーロッパの時代衣裳をこの規模で見られることが少なく、とても嬉しかったです。

(他には劇団四季でやっていた「恋に落ちたシェイクスピア」の衣裳が少し、このあたりのテイストでリアルな時代衣裳だったのが印象に残っています)

強いて書くと、履物がほとんど全員ブーツだったように思うのが少し残念というか、タイツのようなぴったりとした履物に、薄い靴、くるぶしよりも低い位置で履く靴を合わせたスタイルも見たかったなと思います。

ブーツの方が背が高く見せられるので、現代の感覚で格好良く見えるからなのかなと思いますが…。

アンジェロあたりタイツ的なものでも見てみたかった…です!

原作はどうでしたっけ?と思って見返したら、やはりブーツを履いている人もいれば、タイツに平たい靴を合わせている人も多くいました。

アンジェロもチェーザレもそういう服装の時がありますね。

(ものすごく話が逸れますが、イタリア演出版のロミオ&ジュリエットではこのタイツの表現をタイツの代わりに、足首までの染めたジーンズや革のパンツとジャズシューズで表現していたの、見え方が時代衣裳から大きく変わらずにデザインに現代性を取り込んでいて本当に上手いなと思いました。リアルな時代衣裳にはもちろん使えませんが。)

チェーザレの内面を描くために

ミュージカルにするにあたり、13巻(ミュージカル化が始まった頃はもう少し少ない巻数)分の物語を3時間の作品にどう収めるのか。といったことはもちろん考えられて作られたかと思います。

その際、チェーザレという人物を中心に据えて物語を進行するため、彼の思想、内面の軸や指針になるものを示すために、ダンテを中心的なキャラクターに持ってきたのが、今回のミュージカル版の特徴の1つであると感じます。

原作でもほぼ1巻分を費やして語られるダンテとハインリヒ2世の話、そしてピサ大聖堂のハインリヒ7世の墓に現れるピサの街の特徴。

それはチェーザレの「多様な人々や思想が共存していい」という感覚にも近く、皇帝至上主義のダンテの思想はその後のチェーザレの生き方に強く影響を与えたと、彼の人生を知ると考えられます。

1巻の講義でもダンテと飢餓の塔のエピソードが扱われるので、3時間の舞台にした際に原作のエピソードを盛り込みつつ、チェーザレの思考、内面を描写するのに、イマジナリーダンテをメインのキャラクターに据えたのは、かなり効果的で良かったなと思いました。

(イマジナリーダンテと書いたのは、あのダンテはダンテ本人ではなく神曲を読んだチェーザレや学生たちが受け取ったダンテのイメージであり、チェーザレの脳内で彼と対話をし、彼に語りかけ気付きを与えるイメージ上のダンテだと思うからです。リアルダンテは当然ながら「それはチェーザレ・ボルジアが座る椅子だ」とか言わない。)

(と、考えていたのですが他の方の感想を読んだら、「あと一歩」に取り憑かれてチェーザレに囁きかける亡霊、という解釈する方もいて、トム・リドルの日記みたい!!!!チェーザレの運命を考えるとそれもう悪魔の囁きじゃん…!となって、それも面白い解釈だなと思いました。)

チェーザレという人の描き方という点で、もう少し見たかったなと思うのは、「ピサの祭り」のシーンでチェーザレがピサの一般市民、平民たちと触れ合う描写がほとんどなくなっていたことと、「プリマヴェーラ」が扱われはするのに、芸術に興味のない彼が「プリマヴェーラ」に魅せられる描写が弱い印象だったことでした。

「ピサの祭り」のシーンは、ピサが理想的な共和制のフィレンツェの統治下にある街であり、形ばかりのローマとはまるで違うこと、人々が生き生きと暮らす様子にチェーザレが初めて直に触れるという大事なシーンであったのですが、2幕最後のソロでトスカーナの素晴らしさを歌いはするものの、それを初めて肌で実感した祭りのシーンでの市民との絡みが、シーン自体を伸ばさずとも、もう少しあのダンスナンバーの中でも見られると良かった。台詞や歌詞でも少し触れて欲しかったなと思いました。フランチェスコの台詞が幕前芝居なのもその理由かも…?

漫画だと市民たちのいる風景をコマに使っていたので、言葉とイメージの合わせ技でとても印象深かったです。

市民との触れ合いは、花売りから花を貰ってはいるのですが、的当てをやる尺はないにしても、誰かとちょっと踊ったり、プルーニャをアンジェロでなく売り子から声をかけて渡そうとしてみるとか、直接チェーザレと市民が触れ合う描写がもう少し欲しかったです。踊ってる人たちの中を歩き回ったりしているけど、誰かとペアになって踊ったりはしていなかったと思うので。

「プリマヴェーラ」のシーンは、その曲の前にジョヴァンニとラファエーレがフィレンツェの芸術家たちの話をしているところから繋がるので、「チェーザレはもともと芸術にあまり興味がない」ことが分からず、他の人と同じようにルネサンスの芸術を愛でているように見えるのが、勿体無かったかなと思いました。

芸術好きのロレンツォを食いつかせるために絵を見たいと手紙に書いて約束を取り付けたチェーザレが、プリマヴェーラを前にして絵に吸い込まれるように、1人の少年になってしまう。

「祭り」でトスカーナの人々の自由さに触れたように、プリマヴェーラの美しさの中に「フィレンツェ」を見る。

「フィレンツェを象徴するような絵画だ」という原作の台詞があったように、チェーザレの内面・思考にフィレンツェの共和制の姿を深く印象つけるエピソードであると思っていました。

なので、せっかくプリマヴェーラを扱ったシーンに、素晴らしい絵を目の前にした時の感動や、チェーザレの内面への影響が歌詞以外から、もう少し見えると良かったなと思いました。

それこそ画面いっぱいにプリマヴェーラを映して、その美しさに飲まれるように息を飲むと、その世界に誘われてダンサーが出てくるとか…?

素晴らしい作品と対峙してはっと吸い込まれる、そこでフィレンツェのあり方を思う、というのが見えると素敵だなと思いました。

これも原作書籍だとページをめくったところに丁度、一面使ってプリマヴェーラが大きく描かれていて、ページめくりの効果もあってチェーザレの視界いっぱいと心の中ににプリマヴェーラが入ってきたのが伝わる効果になっていたと思います。

あの、はっと吸い込まれる感じがほしい…

ダンスと衣裳が美しかったのでそれ以外の満足度はとても高いシーンでしたが。

public domain

ミュージカル用のキャラクターデザイン

また、ミュージカルにするにあたり、キャラクターの印象が随分原作と変わったな、と思う人たちがいます。

(原作から飛び出してきたみたいにそのままの人たちもいて、バランスも良く全員が魅力的でとても素敵でした!)

観ればすぐに分かるのですが、ミュージカルでキャラクター造形が「ミュージカル用になったな」という人の代表が2人。

ずばり別所哲也さん演じるロドリーゴ・ボルジアと、丘山晴己さん演じるラファエーレ・リアーリオです!

お二人ともそれはもう輝いていたのですが、原作者的にこれはOKなのだろうか…という輝きぶりでもありました。

とても楽しかったです。

原作では少し弱さと陰があり、どこか怪しさも残るラファエーレが、純粋に「美しいものが好き」「もう卑怯者にはなりたくない」という正直なキャラクターになり、このラファエーレならクリスマスのミサで自分よりも豪華な衣裳を着たチェーザレが目立っても、新しくて綺麗な衣裳を着た推しを愛でる感じで全然嫌がらなそうというか、むしろ喜びそうな感じ。

このラファエーレが1番お気に入りなのが「ドナテッロのダヴィデ」なのも、あまりにも分かりすぎて客席で観ていてクスッとなる部分でした。

ラファエーレは確かにミケランジェロとかよりも、ドナテッロが作った線の細くて優美な少年のダヴィデが好きだろうな、と思います。

(この時にはミケランジェロの作ったフィレンツェの広場のあのダヴィデ像はまだないかと思いますが。)

引用元:web gallery of art

引用元:web gallery of art

原作でラファエーレがドナテッロ のダヴィデを初めて見るのはメディチ家との和解後なのですが、あまりにもこのダヴィデ像が「あのラファエーレが好きそう」で、そこの時系列は入れ替えて彼が「今の時代はルネサンス♪」と優雅に歌うのに合っていてとても良かったと思います。

ところでラファエーレ役の丘山さん、あのキャラクターでも歌声がしっかり低音で男性的なのが絶妙というか、彼自身が女性的であるというよりも「美しいものが好き」ということだけを純粋に示したキャラクターなのが歌声の低さや、あの柔らかなラインの衣裳からも分かる、しっかりとした体格の方が演じられることなどから感じ取れて、とても素敵なラファエーレになっているなあと思いました。

2幕のロレンツォとの再会のシーンは原作と逆で、立場が上のラファエーレの方が先に跪いたところにロレンツォが寄り添うのが印象的でした。

パッツィ家の陰謀事件の時、ラファエーレが本当に何も知らなかったこと、そしてメディチ家に対して心から罪悪感を抱え、関係を修復したいと感じていることがひしひしと伝わりました。

それに柔らかく答えるロレンツォの姿も、チェーザレの提案を聞いた時には激情を見せていたのに、ラファエーレの純粋な思いをしっかりと受け取っていて、感動的な再会と和解のシーンでした。

もちろん、プリマヴェーラの曲の前のジョヴァンニとの会話もですが、芸術を愛する心を持つメディチとラファエーレの和解が、このように暖かく描かれるとは。と胸いっぱいです。

別所さんのロドリーゴは、ビジュアルの再現度がまず高くてびっくりなのと、原作ではもう少し重々しさのある、裏で策略を巡らすような賢さと、どっしりと余裕そうに構えた人当たりの良さから、計り知れない巨大な存在といった印象がありましたが、ミュージカルでは政敵のジュリアーノとの対比、ボルジア家がスペインの家系であることを印象つける狙いがあるのか、ずっと華やかな「楽しげなスペインの富豪おじさん」といったキャラクターになっており、2幕頭なんてもうフッサフサのファーを巻いてミラーボールが回っても驚かない感じになっていて凄い…。凄いです。

ただ、ミュージカルではコンクラーベ(教皇選)直前まで、原作も教皇選が終わってこれからアレクサンデル6世の時代、というところで終わっているのでロドリーゴの捉えきれない大物感がかっこいいのですが、

その後の彼の教皇時代なども踏まえると、ミュージカルのロドリーゴのキャラクター造形はそんなに外れていないのではないかな。むしろこのくらいの方が、この後アレクサンドル6世になるのが納得いくくらいに感じられてきました。

ヴァティカンの広場に(ボルジアの紋章の)金の牡牛像、置きそう〜〜〜。

その後ユリウス2世(ジュリアーノ)が怒って即撤去しそう〜〜〜。

想像に容易い(笑)

ロドリーゴの曲はどれもリズミカルでスペインの風が吹いていて楽しく、別所さんも生き生きしてらして観ていて本当に楽しかったです。

お歌も魅惑のお声で堂々響かせていらして、自信満々のロドリーゴの、人当たりの良さと、好かれやすさと嫌われやすさが出ていて最高でした。

これは潔癖なタイプの人にはとことん嫌われるだろうな、という感じがなんとも。

ミュージカル用のキャラクターというと、他にはやはりダンテとハインリヒ7世がそれぞれ音楽の力で、彼らの言葉がいかにチェーザレや学生たちに響いたかが伝わったのも印象深かったです。

ダンテの第一声の「この門を潜るものは一切の希望を捨てよ」の圧倒的な歌声の衝撃。藤岡さんの歌はその後も素晴らしいのですが、このワンフレーズだけで全て持って行ってしまう。神曲を読んだ人々がこのフレーズから感じた衝撃をそのまま観客に伝えてくれるようでした。

激しく恐ろしい曲の多いダンテですが、時に「今歌ってるの誰!?」と思って歌声の出所を探してしまうくらい、クリアで美しい歌声を響かせていたのも藤岡さんのダンテでびっくり…ということも繰り返しありました。

横山だいすけお兄さんのハインリヒ7世も力強く光溢れる歌声で、人を惹きつける圧倒的な指導者の力と魅力が溢れていて素晴らしかったです。

あの歌声を聴くと、この人なら、という気になってしまいそうな、明朗で暖かく、かつ強く、そして懐の深い音楽と声、という印象でした。

「この世に生きる全ての人々が 幸せに豊かに暮らせるように」

「この世が続く限りはいつまでも 守り励まし導き治める」

の行進曲のような前進するリズムとメロディ、力強く光溢れるフレーズが耳と心に心地よく、配信アーカイブで何度も繰り返し聞きました。

ルネサンスの香り

イタリアの地

ベルニーニの弟子たちが作った天使の像がたくさんいます。

記事冒頭の、ミュージカル「チェーザレ」を観ようと思ったきっかけにも書いたのですが、私はイタリアが好きです。

イタリアの文化が好きだし芸術が好きだし人も好きだし、それを求めて芸術家たちが集まったと言われる、まばゆい日差しとコントラストの強い鮮やかな景色も、言葉も食べ物も好きです。

そして、そのきっかけとなったのが、高校生の時にイタリアへ研修旅行に行ったことで、

それまでは特別興味があったわけではないのですが、研修旅行があることを前提に、イタリア語の基礎の授業があったり、ルネサンス、バロックの美術史をメインで扱う授業があったりしたので、研修旅行で実際に訪れた場所、美術館や教会も、まさにチェーザレに出てくるようなルネサンスの芸術家の作品が多くありました。

当時はミュージカル「ジーザス・クライスト=スーパースター」にハマっていて、芸術家のこと以外に作品の主題としてはイエスの物語や、十二使徒が描かれたものばかり注目していました。

でも、今回チェーザレにハマってみて、改めて美術史の本などを読み返すと、ヴァチカン美術館のあの絵もこの絵も、生で見ていたのに!フィレンツェでも、あれもこれも見ていたのに!当時の権力者などが主題に描かれた作品に関しては、説明を聞いてもあまり分かっていなくて、その絵を見たことだけは覚えている。くらいなのが悔やまれます。

その後美術史の専門に進んだわけでもないので、しばらくこういった話題と離れていて、久しぶりに復習しています。

ちなみにせっかくイタリアに行ったのに、当時はまだロミジュリにもハマっていなかったので、その周辺のことも何も気にしていませんでした。(ヴェローナには行ってないです)

システィーナ礼拝堂もラファエロの壁画のある署名の間も、当時の彼らが残したラオコーンなど古代彫刻が多くあるヴェルヴェデーレの中庭も行ったのに。

ジョヴァンニやロレンツォが描かれた絵画、ジュリアーノとラファエーレが描かれた絵画、見ていたのに…!

あの時にチェーザレという作品と出会っていたら、どんなに楽しかっただろうかと思います。

でも、それがなくても大興奮の研修旅行で作品たちに圧倒されっぱなしだったので、あれ以上だとキャパオーバーだったのかも。

そういったわけがあり、もともとイタリア、特にロミジュリの舞台の14世紀から美術史の華やかなルネサンスとバロックの時代までが好きだったので、今回のミュージカル「チェーザレ」の公演では物語の内容だけでなく、衣裳、セット、小道具、そして明治座ロビーからイタリアを感じるのが本当に本当に楽しくて幸せでした。

作中にもヴェロッキオ、ドナテッロ、ダ・ヴィンチやミケランジェロといったお馴染みの巨匠たちとその作品が登場し、「ヴェロッキオの最後の晩餐、フィレンツェで見たなあ」とか、先にも書きましたが「ラファエーレがドナテッロのダヴィデ好きなの分かるなあ」など、街のいたるところに聖人や天使の像が置かれ、教会や美術館にはルネサンスの画家たちの作品が並んでいたイタリアの景色、フィレンツェの赤い屋根や、ローマの古代の遺跡のすぐ近くで生活が営まれる風景を思い出していました。

ローマの町を見守る初代教皇、聖ペテロ像の後ろ姿。

チェーザレがピサの海で、ペテロに思いを馳せることや、トスカーナの人々と景色にローマにはない豊かさを見ること、しかしローマでは代わりに古代がすぐ近くにあり、その遺跡を見ながら人々は生活していると言ったこと(原作のみの台詞)。

サン・ピエトロ大聖堂前の広場でペテロの腕(楕円形に広がる回廊)に包まれた時や、サンタマリア・デッレ・グラツィェ教会でレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐を見た時に、イエスや使徒たちの物語に思いを馳せたことや、サンタンジェロ城(チェーザレが歌う天使という名の城)を見上げたことなどが思い出されて、そういう場所で、その時代の平民、貴族、為政者、そして芸術家たちは何を思って生きたのだろうかと考えました。

ローマで古代の遺跡を目にしながら育ったチェーザレが、ピサで様々な文化が混在する大聖堂を見て、ダンテやハインリヒ7世に思いを馳せるのは、どんな感覚だっただろう。

ルネサンスとは、そもそも何なのか。

チェーザレたちの生きたルネサンスって、どういう時代だったのか。

ルネサンス(Renaissance)というのはフランス語で「再生」「復活」を意味します。

ここでは輝かしい古代ローマの文化、豊かさを復興しようという運動と時代のことを指しますが、私はルネサンスとの出会いが美術史からだったので、絵画や建築、彫刻といった芸術作品の面で「文芸復興」「人間復興」という意味でしか、あまり馴染みがありませんでした。

「人間復興」というのは、それまでの中世の芸術に見られるような型通りの表現、記号的な神や聖書の図像表現から、古代ローマの芸術作品のように生き生きとリアルな人物の表現がなされ、作者は職人というより個人個人の表現力が試されひかる芸術家の色が強くなり、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ブオナローティ、ラファエロ・サンティといった巨匠たちを生み出し、そして彼らは古代の表現を再生復興し、それを凌駕し超えていき、更なる表現の時代、バロックに突入します。

ですが、今回チェーザレの原作漫画(これが当時の専門用語の解説から当時の文化についての巻末講座まであってすごい)を読んでみて、もう少し広く「古代復興」と考えて、芸術の面だけでなく、学問、人々や国家のあり方にも当てはまる考え方なのだなと知りました。

チェーザレの中でも触れられますが、古代のギリシャ・ローマの書物がイスラムの人々によってアラビア語に翻訳されて継承され、それがこの時代に今度はラテン語に次々と翻訳されてイタリアをはじめとする西欧の知識人、学生たちに読まれるようになりました。

そこでアリストテレスやプラトンの哲学なども学ばれるようになったのです。ユリウス2世が署名の間に描かせた、ラファエロの有名な「アテナイの学堂」などからも、そういったルネサンスの時代背景が伺えます。

引用元:web gallery of art

中央で赤い衣をまとい、天を指すプラトンのモデルがレオナルド・ダ・ヴィンチ、手前で頬杖をついている人物のモデルがミケランジェロとされている作品です。プラトンと論議を交わしているのは地を指したアリストテレスです。

ちなみに私が現地で撮った写真もありますが、室内で暗くシャッター速度が遅い、当時持っていたカメラの性能が良くない、人が多すぎて正面に行けなかったのが良くわかる、全然ちゃんと撮れていない写真です(笑)

何でこれで諦めたんだ…。ちゃんと撮れば良かったのに。時間なかったのかな。

人々は古代の哲学の影響を受け、個人の自覚と解放、人間中心の豊かな社会を作ろうとする動きも生まれ、メディチ家のあるフィレンツェでは人々が生き生きと皆で社会を作る共和制が敷かれ、学校が開かれ、芸術でも学問でも、個人の才能を伸ばす土壌が生まれました。

また、これもチェーザレの中で描かれますが、ルネサンスは大航海時代とも重なり、アメリカ大陸を発見したコロンブスがジパングを目指して航海に出て新大陸にたどり着いたのがちょうどチェーザレの時代(1492年)です。

コロンブスに地球球体説を説いたのは、トスカネリというフィレンツェの天文学者で、彼もやはり古代の世界地図や地球球体説から影響を受けて研究していたそうです。

ここでも、先に書いた古代の知識がイスラム圏を経てルネサンスの時代に学ばれるようになったことと繋がります。

そうしてコロンブスによって新大陸が発見され、人々は豊かなローマの古代復興と同時にまだ見ぬ「新天地」に思いを馳せた。

ルネサンスはそんな時代だったのだなと、世界史の授業でも学んだはずだけれど、情報として聞いただけでしっかりとイメージできていなかったことが、今回チェーザレきっかけで美術史とも繋がり、やっと何となく流れが掴めてきました。

ジュリアーノ・デッラ・ローヴェレ

さて。なんつー露骨な見出しを付けているんだ。という感じですが、

お察しの通り、ミュージカルで岡幸二郎さんが演じられている、ジュリアーノ・デッラ・ローヴェレ枢機卿、チェーザレの暗殺を企てて失敗した直後にめちゃめちゃ感動的な名曲を歌い上げちゃう人に、すっかりやられてしまいました…。うーん完敗。

※この一連とても長いのでご注意ください。

興味なさそうだったら飛ばそう。

原作の無料公開分(5巻分)を読んだ時はまさかこの人にハマるとは思わなかったんだけどな…。

これは千秋楽間近にどうしてももう一度生で観たくて行った時の写真です。

すっかりデッラ・ローヴェレ推し。

この2人チェーザレでは微妙な関係ですが、ジュリアーノの教皇時代に側近を勤めていて、彼が病気で死にかけた時にはラファエーレが終油の秘蹟を行なったとか。(その時は回復したそう)

ローヴェレは「樫の木の」という意味。

どうしてこんなことになっているのかというと、原因は9割あのチェーザレ暗殺計画失敗の後の、レクイエムからの名曲「記憶の中の風景」のせいです。

もう音楽にも歌唱力にも演出(転換、コーラス、映像)にも打ちのめされてしまってフルボッコ。

この作品(チェーザレ)的にはこの人は敵側ですよね???

さっきまで主人公暗殺しようとしてたし…!!!!

なのに何故…何故こんな名曲を…

しかも原作ではそこまで詳しく触れられていない部分なので、脚本の荻田先生……なんつーーーーー良い歌詞を書いてくださってるんですか……

曲も素晴らしいです…。

はじめて観た時は、いい曲だな、と思って。情景の浮かぶとても良い歌詞だし、信仰に篤いジュリアーノの信念が見えるし、曲の後半で大階段の真ん中にジュリアーノが立つ中でアーチの吊物が降りてきて、1幕でも見た聖堂の飾りになるのが曲の盛り上がりと重なってかっこいいし、最後にミケランジェロのアダムの創造が舞台いっぱいに映されて、そこにはっと手を伸ばすジュリアーノの姿が美しくて美しくて頭から離れなくて。

この時点でもかなり印象深かったですし、「ジュリアーノ様推しになっちゃいそう」とか言ってたんですが、

本番中は気付かなかったのに後から思い返して、「そういえばシスティーナ礼拝堂のミケランジェロの天井画って、当時はまだ描かれてないのでは」と気付いたのです。

というのも、原作の単行本2巻、9話の扉絵にシスティーナ礼拝堂がカラーで描かれている(システィーナ礼拝堂の内部が最初に出てくるのは8話後半の白黒のコマ)なのですが、その絵に関して単行本2巻の巻末で、当時の礼拝堂内部の「再現」がいかに大変だったか、という対談を読んだことを思い出したのです。

8、9話のエピソードというのはミュージカルでは「人前では甥と偽る息子のチェーザレ〜〜〜〜♪」の曲のあたりで、その当時、システィーナ礼拝堂のあの有名な天井画も、正面壁画の「最後の審判」もまだなく、そこには別の画家の絵—ペルジーノの「モーセの発見」と「キリスト降誕」「聖母被昇天」、天井には一面青い空に金色の星が描かれていたそう。

ただ、その資料がない。

文字では残っているけれど、写真なんてもちろんないしスケッチもないから、当時の同じ主題の絵や、ペルジーノの他作品を参考にしてスタイルを決め、最終的には想像で描いた。

というお話が原作者の惣領冬実さんと、監修、時代考証を行なった原基晶さんの対談の中にあったのです。

ちなみに今は検索すれば出てくる再現画があります。

私が読んだ本(2005年出版)にも載っていて、絵は1899年に描かれたそうなので、絵はあったけれどその頃までは中々知られていなかったのかなと思います。

public domain

でも、惣領先生の9話扉絵の再現画と、ほとんど同じ仕上がりになっています。文字情報での、描かれていた絵の内容と、そのエピソードを描く際のある程度決まったスタイル。それらから導き出された答えがほぼ一致していて凄いです。

とにかくこのエピソードがとても印象的というか、あまりに凄い作業だったので衝撃的でした。

他にもピサの街や大学の様子も現在ではチェーザレの生きた時代からは変わってしまっている景色が多く、それらを研究し「再現」する作業について巻末で何度か取り上げられていて、その部分だけで研究論文でも書けそう。もう一大プロジェクトじゃないか!と思いました。

プロジェクトXとかでドキュメンタリー組める。

それを思い出して、(飢餓の塔のシーンで、飢餓の塔と直接は関係ないサトゥルヌスを映像演出に使っていることもあり)、ルネサンスの「神の国の絵」で思い浮かぶ壁画、天井画といえば、ということでミケランジェロの作品が使われているのかな?とも思ったのですが、原作であそこまで拘った部分なのに、ここで史実の時間軸に存在しない絵を出すだろうか?と気になっていました。

そんなことを考えている時、はじめて劇場で観た後に帰りの電車で原作の紙書籍を探して中古にたどり着いたものが届いたので、6巻以降の続きを読んだりしていたのですが、

6巻に出てくる「この広間の壁一面に天界の絵を描くのだ!」というジュリアーノの台詞は聖堂ではなく自分の屋敷の壁のことだし、台詞は歌で聞いた印象よりもずっと強く覇気のある、権力と勢いを感じるもので。

更に8巻には歌の元となったであろう、ジュリアーノの子供時代の回想が出てきますが、そこに台詞や彼の心情を綴った説明はなく、自室で天井を見上げながら、貧しかった昔を思い出し今の自分の手で拳を作って何か決意をするような、自分が手にしたものに思いを馳せるような表情のジュリアーノが描かれるのみです。

この2つのシーンから、あの曲を書いたのか…。と思うと凄いな、と思いつつ、どんどん「ジュリアーノ・デッラ・ローヴェレ」という人に興味を惹かれ、調べてみるか、とGoogleで検索をかけました。

そしたら。

そしたら。

自分の無知というか、もっとしっかり勉強していれば覚えていたはずのことが出てきて、大ショック…。まじか。

システィーナ礼拝堂の天井画、ミケランジェロに依頼したの、ジュリアーノ(ユリウス2世)ですね…。

忘れてたというか、当時作者たちと作品の内容のことばっかりで依頼者の名前なんて、この作品に限らず全然覚えてないし、しかも覚えてたとしてもユリウス2世=ジュリアーノ・デッラ・ローヴェレという知識がないと分からない…。

でも気付きたかった…初見であのシーンを観た段階で気付けた可能性はあったのに、気付けなかった。

かじった程度とはいえ美術史を勉強して、現地で天井画も見ているのに恥…。

でも、それが分かったらもう、あのシーンを思い出すと泣けてきてしまって。

ジュリアーノが、ユリウス2世が、神の救いはあると、私たちに示すために残してくれた神の国の絵は、今の私たちまで残っている。

私たちがあの場所に立って見上げることができる、あの素晴らしい天井画と空間はジュリアーノとミケランジェロたちが私たちにまで残してくれたもの。

だからあのシーンは途中で天井画の映像が変わる。

しかも、チェーザレ内では「パッツィ家の陰謀」の黒幕とされて批判されているジュリアーノの叔父のシクストゥス4世は、システィーナ礼拝堂を建てた人。

そして、ペルジーノをはじめとするフィレンツェの巨匠たちを呼んで、礼拝堂の東西の壁に今も残るモーセ伝とイエス・キリスト伝を描かせた人。

「システィーナ」という名前は「シクストゥスの」という意味です。

あの礼拝堂、本当に本当に凄い空間なので、ぜひ一度訪れてみてください。

キリスト教徒でなくても(私もそうですし)、美術に詳しくなくても、圧倒されます。

少しでも知識があれば尚更でしょう。

public domain

天井の「天地創造」、東西の「モーセ伝」「キリスト伝」で旧約聖書と新約聖書にある過去の物語世界を。

そして正面の壁には「最後の審判」の未来。そして床面には礼拝堂を訪れた私たちや、ジュリアーノやその後のジョヴァンニらも含めたその時代の聖職者たち、見る人にとっての「今」の人々が立っている、奇跡のような空間です。

ちなみに、ヴァチカンの公式サイトで、システィーナ礼拝堂の内部が360度VR空間として再現されているので、礼拝堂に行ったような視界を体験することができます!

PCからアクセスすると見れるのでぜひ。↓

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/

(あと本編を観ている時には気付けなかったのですが、ヴァティカンのシーンでセンターに降りてくるかまぼこ2つみたいなアーチ、あれシスティーナの正面の壁の形なんですね!

色々調べてて改めて最後の審判の絵とか見てて気付きました。)

原作漫画の描写ですがロドリーゴとその仲間内の会話で、ジュリアーノの新居の壁に描かせた天界の絵について

「豪奢で立派、絢爛豪華。しかし如何せん品がない。」

「趣というものがない。」

と評します。そして貴族であるボルジア家と、貧しい出のデッラ・ローヴェレ家を比較して「出自のなせる業」と言われます。

つまり、貧乏人からの成り上がり者が豪華に振舞っているが所詮は品に欠ける。貴族とは格が違う。と笑われている。

あの歌聞かせて差し上げましょうか?

ってなりますね!!!

品がない〜〜〜〜〜〜?????????

ジュリアーノにとって、「壁や天井に天の国の絵を描く」ことは、趣味の良さを自慢するためのものなんかじゃない。

それこそ何の不足もなく贅沢に暮らしてきた貴族にはきっと分からない。

「私は知っている」ジュリアーノがそう歌うように、

品がないと高みから笑う貴族たちよりも、彼は知っていた。

美しい教会の窓や絵画、そこに表された天の国の景色。

それが、救いになるということを。

ジョヴァンニが最終試験で言うように、当時は多くの者が字を読めなかった。でも字の読めぬ者、学のない者も、美しい絵画や彫刻から、聖書の教えと物語を受け取ることができる。美しい絵画や物語に涙を流すことができる。

それを、芸術は与えられる。事実ユリウス2世は沢山の芸術家を支え育てて、私たちの時代にまで残してくれている。

そもそも教会に飾られる絵画や彫刻はそういった目的を持つもの。

私はキリスト教徒ではないし、ジュリアーノのようにその日の食べ物に困るような暮らしをしているわけでもない、イタリアへ旅行ができるような日本人の1人でしかないけれど、

それでも、あの旅行先で生で見た「最後の晩餐」やミケランジェロの最期の作品になった「ロンダニーニのピエタ」、そしてシスティーナ礼拝堂の空間。そういったものを目の当たりにした時、感動に震え、自然と涙が溢れるような感覚を確かに味わった。

その感覚、幼いジュリアーノや、シクストゥス4世が味わったであろう感覚を、少しだけれど知っているから、そしてそれは、彼らが残してくれた芸術に抱いた感動だから。

ジュリアーノの「神の救いはあると私は知っている」だから「絵を描かせよう」という歌詞が沁みて沁みて。

そして、配信のカメラでは、そのミケランジェロの天井画の映像がホワイトバランスの問題なのか真っ暗に映ってしまって全然見えなくて。

これを知ってしまったら、再演がきっとあると信じても、どうしてももう一度劇場であのシーンが観たくて、行ってしまいました。

何も気付かずに観た1回目でも感動したので、背景を知ってからだともうボロボロでした。

荻田先生は本当に原作のあの2シーンからあの曲を書いたのはどういうことなの?????????

となりますが、原作にはジュリアーノがのちにユリウス2世になることは匂わされてもいませんし、ミケランジェロは出てくるけどジュリアーノとの接点は無し。

例のジュリアーノの台詞も自邸の壁の話だし天井画の要素もない。

もちろんジュリアーノ・デッラ・ローヴェレがどのような人であったかを調べれば、システィーナの天井画依頼のことは出てきますが、それにしても、あそこまで音楽と詞と歌と、そして映像とで人物、シーンを膨らませることができるなんて。

と、とてもとても感動してしまったので、その勢いでもう少し調べてみることにしました。

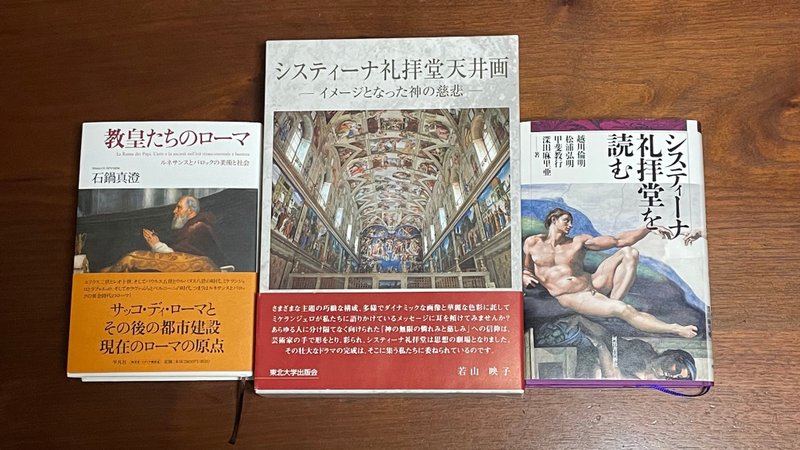

調べてみて知りたいことが書いてありそうな本を集めました。

amazonのリンク貼っておきます。

左 「教皇たちのローマ」ルネサンスとバロックの美術と社会

中央 「システィーナ礼拝堂天井画」イメージとなった神の慈悲

右 「システィーナ礼拝堂を読む」

「システィーナ礼拝堂を読む」は大学生の時に図書館で借りて一度読んだことがあり、とても良かったのでもう手元にあってもいいかなと思って今回購入しました。

どれも良い本だったのですが、中でも、最初は迷ったのですが本の説明を読んで「これが1番知りたい内容に近そうだな」と購入した「システィーナ礼拝堂天井画〜イメージとなった神の意志〜」がとてもとても良かったです。

まだ読み途中なんですが。

〜ロミジュリキューピーちゃんたちを添えて〜

この本、文章で構成された「本篇」と、資料の載った「図版篇」に分かれていて、大きく写真資料を開きながら読めて良いですし、内容も他の本は美術史的な内容がメインのものが多いのに、ミケランジェロとユリウス2世が何を考えて、何を描こうとしてあの天井画が描かれたのかということが詳しく研究されて載っていて、まさに読みたい内容のものでした。

「教皇たちのローマ」を買ったのは、ルネサンスという時代の教皇について知りたかったからです。

ジュリアーノが教皇になった名前が「ユリウス2世」だと知り、「ユリウス」は、チェーザレもユリウス・カエサルの「カエサル」部分のイタリア語読みですが、それと同じ人物、古代ローマ英雄、ローマ皇帝の時代の礎を築いた人の名前からとっている。と気付いて。

教皇になった自分に選ぶ名前が、皇帝の時代を作った者の名前。

そんなのあり?と引っかかり、

これってもしかして、チェーザレがダンテに影響されて古代復興、皇帝至上主義へと進んだように、教皇の方も、教皇が皇帝のような力も併せ持つ状態に進んだのでは?と考えたためです。

ユリウス2世は自ら甲冑を身にまとい戦場へ出るような人で「戦士教皇(パパ・グエッリエーロ)」と呼ばれたそうです。それゆえに後世ではエラスムスなどに猛烈に批判され(「天国から締め出されたユリウス」という本が書かれています)ましたが、当時の人々からは賞賛された教皇であったといいます。

背景にあるのは当時のイタリアと教皇庁、そして周辺諸国の情勢。

そしてこのルネサンス時代の教皇が、現在のような宗教的な、精神的な指導者の面だけでなく、むしろローマ、イタリアの君主といった政治的なあり方の面が強かったことが挙げられます。

彼が教皇になった時、教皇庁は赤貧状態で、バビロンにも匹敵するほど堕落し、凶悪犯罪が横行しテヴェレ川を死体が流れていても、誰も気に留めないような有様だったといいます。

(ロドリーゴ(アレクサンデル6世)〜〜〜〜〜〜〜!!!!!)

さらに教皇領は近隣諸国に分有されていた上、まだまだ国家として統一されていない地域ごとの小国の集まりであるイタリア半島を注視するスペインやフランス、トルコといった周辺諸国が力を付けていました。

「君主」のような存在であった教皇になったユリウスは、これらの問題を1つずつ片付け、領土奪回、荒廃したローマの都市整備や、各地の大学の創設、農民たちの生活の安定を図る政策を行うなどしました。

さらに遺跡から発見された古代彫刻を買い取って今も有名なヴェルヴェデーレの中庭のラオコーンやアポロン像を設置したり、システィーナ礼拝堂の天井画制作、そしてサン・ピエトロ大聖堂の再建の計画をスタートさせたのも彼でした。

戦争や芸術にお金を使ったその上で、赤貧状態だった教皇庁の財政も回復させたというのだからすごい。

まさに「君主」です。

そして、これも調べていてふと気付いたのですがユリウスという名前は、ユリウス・カエサルからとったであろうことは明白ながらそれ以前に、イタリア語読みでは「ジュリオ」となります。

私が最初に「チェーザレ」と聞いて「ジュリオ・チェーザレ(ユリウス・カエサル)」の話だと思ったように。

そして「ジュリオ」は「ジュリアーノ」と同じ名前の、形が少し変形したもの。

ローマ生まれでイタリア語話者のジュリアーノはラテン語のユリウスが「ジュリオ」にあたることくらいもちろん知っていたでしょうから、これは「ジュリアーノ」という本名を変形させた名前を教皇名として使っている。ということでもあり、古代ローマの英雄の名前とも一緒で皇帝も連想する名前だけれど、これなら納得がいくな、と思いました。

また、パパ・グエッリエーロ、戦士教皇と呼ばれた彼ですが、これも「領土奪回」「異教徒からイタリアを取り戻す」ことであったと考えると、神殿から商人たちを追い払ったイエスの行動と重なり、現在の私たちの持つローマ教皇のイメージとはかけ離れますが当時の人々、教会から見れば、正当とされるものであったのです。

領土の奪回だけでなく、前述しましたがこの時代、コロンブスによって新大陸も発見されています。世界が明確に広がった時代。

ここでユリウスが考えるのは、初代教皇ペテロの後を継ぐ者の使命。キリスト教の全世界への布教。

システィーナ礼拝堂の天井画として、ユリウスがミケランジェロに最初に依頼したのは、教えを広めるためイエス自ら選んだ弟子たち、十二使徒の像だったといいます。

ここからも、使徒たちから受け継いだ使命をテーマを描こうとしていることが伺えますが、既にあった礼拝堂内の他の壁画と合わせた空間としての作品にすることなどから、今の「創世記」の物語と、預言者と巫女たちが描かれたものになったそうです。

この預言者と巫女たちは、数いる中から選ばれているのですが、旧約聖書から預言者が7人、そして巫女たちは異教の神々に仕えたとされている5人が描かれています。

彼らは異なった宗教に属する人物たちですが「神の言葉を民に伝え広めた人物」という共通点があります。

神の前に、宗教の違い、性別の違いを超えて、教えを広めた人々が礼拝堂の天井に描かれた意味。

「新天地」が見つかったルネサンス「古代復興」の時代。

古代の先人たちに思いを馳せ、使徒たちの使命を受け継いで、世界に教えを広めること。それがユリウスの願いであったことが伺えます。

彼もまた完璧な人物ではなく、やはり「君主」の色が強かったためか策略家でもありましたが、他のルネサンス教皇たち(特にアレクサンデル6世)と大きく違った点は、彼の行いには私利私欲といったものが一切なく、芸術の保護も荘厳な建築も、戦争も教会のため、「イタリア」のため、というものだったそうです。

さらに彼は短気で血気盛ん、しきたりを嫌いますが、一方で貧民や農民、など貴族階級でない民たちや難民などにも手を伸ばす政策をとり、貧者たちの為の施療院の充実を図ったといいます。

あの「記憶の中の風景」の歌の中盤で、舞台の手前に平民の人々が出てきて彼と共に「主よ、主よ」と歌うのが思い起こされます。

ジュリアーノは彼らと共にある人だったのだと。

そういえばあの最後の画、ジュリアーノが階段を降りる方向はなぜ上手側だったのだろう。

上手側の神ではなく、下手側に映されるアダムに向かって手を伸ばす意図とはなんだったのだろうと、ぐるぐる考えています。

public domain

その位置でアダムに手を伸ばすと必然的にアダムに息吹を吹き込む神と重なりますが、将来的に神の代理人である教皇になる人とはいえ、自身を神に匹敵する、神に成り代わる存在であると思っているような思想の人でないことは、あの歌詞からも分かります。振り付けとしても、神と重なるところを示唆的に見せるというよりも、下手側の何かの存在にハッと気付いて手を伸ばすような印象でした。

だとすると、神や教会から救いを与えられる側であった彼が、貧しい者たちに救いを与える側になった。という解釈がまず思いつきますが、それならば曲の中盤で出てきたコーラスの市民たちは、下手側の人たちだけでも、最後まで残してあった方が伝わりやすいようにも思います。

そうでないのなら、アダムに手を伸ばすことの意味は何なのでしょうか。

きっとこれが正解だ!と思う答えがまだ見つけられていないので、これからも色々調べて考えてみようと思います。

1つ調べ始めるとどんどん新たな疑問が生まれてくる。

これ以上書くとチェーザレの感想からどんどん離れて行きそうなので(既にかな〜〜り美術史に偏っている自覚はあります)、この辺でジュリアーノ様語りは止めておこうと思いますが、もしもあの曲がなかったら、もしもあのシーンでアダムの創造が映し出されなかったら、この作品にここまで深く落ちていなかっただろうなと思います。

そもそも1回目の観劇で感動して配信を買ったのもあの曲が良かったことが大きいですし、あの最後の画が頭から離れなくて天井画や彼について調べなければ2回目に行ったかは怪しいです。

配信買ってたしアーカイブ期間あったのでそれで満足していたかも。

Blu-ray楽しみだな。配信では見られなかったから、今度こそあの映像ちゃんと映ってるといいな!!!!

各役の印象

ジュリアーノ様について長々と語りすぎてしまいましたが、今回各役の皆さんもとても素敵だったので印象を書いておくことにしました。

ちなみに基本的にヴェルデの皆さんです。

私あんまりnoteにこういう各役の印象とか、というか役者さんの感想書かないのですが…。概ね褒めています。

ダンテ、ハインリヒ7世、ロドリーゴ、ラファエーレ、ジュリアーノさん方についてはこれまでの中で書いてしまったので、その他の方です。

ランディーノ教授もダンテのところで少し触れたのでそれで…。

・チェーザレ

中川晃教さんのチェーザレ。「すごいちゃんと16歳に見える」が第一印象でした。そういえば前にフランケンシュタインの2幕で、1幕では子役がやっていた回想シーンを大人キャストの中川さんがやったの、めちゃめちゃ刺さった記憶が思い出されました。

原作のチェーザレよりもむしろ16歳感が強いのでは。

原作はもっと子供らしさが小出しというか、カリスマ的な捉えきれなさ、時に牙を上手く隠した美しい悪魔のような冷たさと、少年のような無邪気さが同居する印象だったのですが、中川チェーザレは良い人っぽい!!!!子供っぽくてかわいい。

このチェーザレだとダ・ヴィンチとのシーンはなくても良いというか、やっても最初から子供の顔してるからな。みたいな。

歌はもちろん圧巻で、ちょっと台詞回しのクセが強くて中々慣れなかったのですが、配信で繰り返し聞いてるうちに慣れてきました。

最初に「見渡せば〜」で歌い始める「チェーザレ」の鋭さと勢いと、ラストの「美しきトスカーナ」の穏やかな広がりがとても印象的でした。

・アンジェロ

山崎大輝さん。はじめましてです。

歌いあげるような大きなナンバーはないけれど、歌う曲すごく多いですね。さすが準主人公。

ところどころ音程が怪しかったのと、歌唱は少し弱いなと感じたのですが、あれだけ沢山歌うところがあって、あのあっきーさんとのデュエットもあったと思うと、「アンジェロ」という無知で純粋で真っ直ぐな青年の役としては、とても合った配役だったように思います。

すらっと背が高いながら、その背を丸めがちで腰の低いアンジェロの印象でした。手脚が長いと動作が引き立ちます。

世間に疎いのに元は賢くて素直なので時々思った正論をそのままぶつけてしまうところなど、原作のアンジェロにそっくりで、あのアンジェロならロベルトとの「君はここにいて楽しいかい?」のくだりも観てみたかったなと思いました。木戸ロベルトと山崎アンジェロ、あの会話すごくしそう。

そんなところもあり、かつ純粋な柔らかさも際立つので、彼を利用しようとしていたチェーザレにとっても、いつの間にか天使のような存在になっていく説得力がありました。

中川チェーザレの毒牙を持った面が薄かった分、アンジェロが後半だんだんと「ただ無知な天使ではなくなっていく」のもあまり見えなかったけれど、それはそれで、と思うことにしました。

「案外食えないやつ」になったアンジェロも見たかったけどな。

・ジョヴァンニ

風間由次郎さん。おそらくはじめまして。

ジョヴァンニ好き。とても好き。観るほどどんどん好きになる。

原作の時点でかなり好きで、ミュージカルでもやはり好きで、その後原作を最後まで読んでさらに打たれたキャラクター。

風間さんはお芝居もお歌もとても安定していて、2幕の卒業試験、最終諮問のソロはチェーザレを除く学生メンバーのソロナンバーの中で1番の満足度では…。1つ1つの言葉が丁寧に紡がれて。「メディチ」としての彼の誇りと人生観、芸術への思いが感じられて沁み渡りました。

ジョヴァンニは後に教皇レオ10世となりますが、「もっとも醜男の教皇」と言われたとされ、原作の絵柄からもミュージカルでの風貌からもそのような印象は受けません。でもそれほど言われるということは、彼が曲の中で「私は美しくない」と言うのも、自らの容姿が美しいと言われないものであることをよほど身にしみていたことが伺えます。

風間さんのジョヴァンニは歌だけでなくお芝居も素敵で、優しく柔らかな物腰の、愛すべき閣下。事務室でチェーザレとクッション投げ合ってフェイントかけたりして遊んでいるところなんか2人の気のおけない仲が出ていて最高だったんですが、私はやはりラファエーレとの和解の場面が同じく美しいものを愛する2人の「共感」が見られて印象的でした。

原作でのアンジェロとの別れは、これはジョヴァンニにはあまりにしんどいな…というのが大きすぎて、「そのこと」になんとなく気付きながらも受け入れた彼の懐の深さと負った痛みと、その後の成長に思いを馳せました。

・ロレンツォ

今拓哉さん。朗々とした素晴らしい歌声。

チェーザレ、ベテラン世代が無双している。耳福。

ていうかもう「ロレンツォ・デ・メディチ」が舞台上にいて喋ってて歌ってるだけで最強最高なんですが…。

美術史好きイタリア好きとして、歌う「ロレンツォ・デ・メディチ」が生で観られるというだけでウキウキしてしまいます。そっくりだし。

ロレンツォ・イル マニーフィコ。フィレンツェの偉大王たるメディチ家の当主。

フィレンツェの姿そのままに広く穏やかで、豊かに包むような歌声がとても素敵で幸せでした。

死にそうにはないけれど、3時間で見せるべきはロレンツォの存在感の方なので、彼がいなくなればどうなるか、という空白の大きさは、その予兆が語られるだけで十分に感じられたと思います。

・ロベルト

木戸邑弥さん。とても良い…とてもとても良い…。

原作から飛び出てきたんですか?の人その1。

お歌も安定していて、不安なく聞けるのが良かったですし、お芝居も表情豊かでシーン毎に全然違う見せ方をされていながらどれも魅力的でした。

1幕の説明ソングも明快でリズミカル、2幕頭のフィオレンティーナソングも楽しかったです。もちろん最大の見せ場の歌詞の強さも。

ロッソのロベルトはもっと最初から影の予兆が見える印象だったのですが、ヴェルデの木戸ロベルトはずっと「ニコニコ優しい、情報通の友人」を貫いていて愛らしかったところから急に仮面が剥がれる衝撃が強かったです。

ロベルトを主軸に描くお芝居というよりも、アンジェロから見た/感じたロベルトを描くお芝居のよう。

ロベルトというキャラクターがこの3時間の物語の中でどんな役割を担っているのか、それを効果的に示すには。という表現がなされているように思えました。

アンジェロがいかに、周りのことに気付かなかったか。視野が狭かったか。そして、ずっと笑ってなんでも教えてくれた友人からの「知るべきだ」の重み。その衝撃がアンジェロと観客にどう作用するのか。

上手い〜〜〜〜〜〜〜!!!!!

・ドラギニャッツォ

近藤頌利さん。はじめまして。

原作から飛び出てきたんですか?の人その2。とても素敵。

不安なところ無かったなと思ったら、そういえばソロがない…?

原作ニャッツォ、ミュージカルを観る前に5巻まで読んでいたのですが、模擬戦のニャッツォが最高に可愛くて、けっこう好きだなと思っていたらミュージカル版でその後の流れを食らって打ちのめされてしまい、6巻を読むのが辛かったです…。

あんなに楽しそうだったのに、あの時既に裏切っていただなんて…。

学生生活してるニャッツォが好きなので、ダンテソングとか授業中とかまじまじ見てしまう。

近藤さんのドラギニャッツォで模擬戦のシーンが見たいよぉ

表情も豊かなうえ、そのニュアンスが原作のイメージから離れないのがすごい。最期は彼が「愚か」にも見える原作の方が痛ましく、ミュージカル版では裏切ったら裏切ったなりに信念通して最期をむかえるのがまだ、尊厳が保たれていた印象です。

・アンリ

山沖勇輝さん。はじめまして。

お歌はちょっとギリギリ感がありました。殺陣というか乱闘シーンもコテコテのコントみたいじゃなくてもっとリアルな迫力が出ると良いなと思いましたが、それは演出マターかもしれない。

台詞や動作もちょっと誇張しすぎ?というか、ジャイアンみたいに見えてしまって。もう少しリアルに、その時代を生きた1人としてフランス団のナンバーワン、アンリの人物像を描いてほしかったかなと思いました。

アンリじゃなくて群衆に混ざってる時もあった…?ありましたかね…ちょっと判別が苦手なので確証がないのですが、群衆のシーンでは朗らかな好青年で良かったなと思った記憶があります。人違いかもしれないけど。

・ミゲル

全員の感想書いてると書かないのもね、というか書き方が難しい…。

正直、今回のキャラクターの中で1番の不完全燃焼というか、なんだかなあ。でした。1回目も配信も2回目もそう思った。

ファンの方の検索に少しでも引っかからないようにお名前も書かないでおきます。

台詞も立ち姿勢も歩き方もダンスも殺陣も歌も全てが弱い。というか甘い。

せめて踊れて欲しかった…!!!!

いや中川チェーザレの隣に並び立つのに歌えないミゲル嫌だけど。でもせめて2幕頭のフラメンコ風ダンスと殺陣がかっこよかったら護衛として訓練された剣の達人として満足できたかもしれなかった…。

ビジュアルの再現度はものすごくて、静止画の視覚情報なら完璧にミゲルなんですが…。

原作ではかなり好きなキャラクターだったので残念。芝居というかキャラ造形も、なんだか飄々と斜に構えた印象になっていて、このミゲル絶対に腹抱えて笑い転げたりしないしアンジェロと仲良く並んで腰掛けたりしない!!

ミゲルというキャラクター、「内面は鋭く繊細で一切の隙がないけれど、表に出るものは明るく人当たりが良い。覚悟の決まり方もクールで飄々というよりも淡々となんでもないように、しかし揺らぐことのない決意の重みがある」印象だったので…。

台詞も流れてしまっていた印象でしたし、ソロもクールに軽く流す感じに歌うことで、歌唱力の弱さをごまかされたような感じがしてしまい、他にも音程や声量の怪しいキャストはいたけどみんな体当たりしてたのに、それっぽく見せる方に躱された印象で。

歌や芝居への自信のなさがパフォーマンスに出てしまっていた。と感じました。

「新天地」「どこへ行っても異端」のくだり、原作ではとても大切な部分だったし、「新天地は探すものではなく造るもの」というのが「天の国はここにある、あそこにあると言えるものではなく、人々の間にある」を連想させて印象的な台詞だったのですが、ふわっと流された印象で新天地のくだり、全然頭に入らなかった…。これは台詞と歌の構成やメロディのせいもあるかもしれないですが。でも〜〜〜!!!!

そもそもスペイン団て、他の学生団とは明確に違って「学生(を装ってるやつが大半のツワモノ集)団」なので、大立ち回りしても「オオカミが来たぞ」現象になるような、普段から派手好きの元気な人たちで女の子とお酒と剣が好き!みたいな風を装いながら一切の隙がない、一瞬で全員が神経を鋭く研ぎ澄ますような人たちなので、アンサンブルも含めてスペイン団の皆さんはもう少し他の学生たちと違うオーラが欲しかったかな…と思います。

ちなみに原作だとアルバロさん可愛くて好きだなあと思っていたら、ドラギニャッツォとロベルトが退場したあたりからどんどん主張してくるようになって大変愛おしかったです。

あんなにお茶目なのに、でもめちゃめちゃ強いんでしょ。好き。

アルバロ役の石井さんのTwitterの「アルバロ報告書」とても楽しく拝読していました。当時の豆知識いっぱいで、セットや意匠のお写真を乗せてくださることもあり、きっと他にもあの報告書を楽しみにしていた方が沢山いたと思います。

以上! 無双するおじさんたち、流石のあっきーさんチェーザレ、最強すぎる藤岡ダンテ、強すぎメンバーに負けない自ナンバーを歌い上げるジョヴァンニとラファエーレ、なんという青春の輝き…!な若手チーム。(全然関係ないけど花組のうたかたの恋観ました〜)

最高〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!!!

ありがとうございました!

原作漫画も読みました

そして最後に。

まだ勢いで読んだばかりでしっかり読み返せていないのですが、原作漫画も最終刊まで読みました!

いや…凄い。凄すぎる。脱帽です。もう物語としての読み物を超えて、画集…いや、美術書、美術史の資料になるような、当時の街や建物、家具日用品、キリスト教の祭具、人々の髪型や衣服、履物といった装束。

その数々の描写、書き込み、そのための研究。

なんて美しい…。キャラクターの着る衣装のヒダから分かる布の厚み重み、布量や刺繍。伝統的な型に沿ったシルエット。

確かな人体デッサンによる、体の厚みや筋肉のつきかたの分かる人体描写。

水浴びのシーンの裸体はもちろん、街中のシーンに沢山描かれた民衆の描写ですら、衣服の下の人体がしっかりとしたデッサンによって感じ取れます。

腕の丸み胸の厚み、関節の位置。

イタリアの人々の顔の造形や一人一人の書き分けも、肖像画が残っている人たちはその面影を残しつつ、こういう人いる!!!という特徴を捉えたリアルな造形をしていて唸ります。

フィレンツェの街が描かれるシーンでは、今も残るシニョーリア広場を見下ろすヴェッキオ宮殿のバルコニーからフィレンツェ市民たちに姿を見せるメディチ家という描写が印象的でした。

webでの検索では、日本語で詳しく載っているページがなく、詳しく本などで調べられていないため、建築的にいつどうだったのかまで分からないのですが、現在、あのバルコニーは曲線を描いた鉄製の柵でできています。

漫画の中で描かれている木と石のものとは違うのですが、同じ位置に今もバルコニーがあり、イベント時などに使用されています。

ミュージカル「ロメオ&ジュリエッタ」のカンパニーでも、歌唱パフォーマンスなどをあの、ヴェッキオ宮のバルコニーを使って行ったりしています。

(イベントが撮影された映像がありましたが、バルコニー3階なので登るには高すぎますね…!)

外から見た今のバルコニーがどんなかは「palazzo vecchio in piazza signoria」で検索!

また、記事の中でも書きましたが、何と言っても凄いのは、今は失われた風景の復元です。

模擬戦の祝勝会が行われるピサの広場やサピエンツァ大学の校内、ローマの屋敷にシスティーナ礼拝堂内部。

そして何よりもピサ大聖堂。

主祭壇の奥に皇帝ハインリヒ7世の眠る墓碑があり、それ以外の部分も様々な文化様式が入り混じった特異なピサの聖堂。

今はもうその姿ではない場所を、資料を集め研究者に取材をし、再現された姿。

この1枚の絵。漫画の1ページ。この絵のために、研究書が一冊書けそうな時代考証と復元作業がされている。

「プリマヴェーラ」に見入ったチェーザレのように、吸い込まれるようにそのページに見入ってしまいました。

人物にしても背景描写にしても、確かなデッサンと緻密な描写。

そしてそこに加わる少女漫画の麗しい画風がまた、ルネサンス期のイタリアという題材にぴったり合っていて、少女漫画の麗しさを残しながら、それが二次元的に見えないというか、リアルな質感を持ちつつ美しくて奇跡のような仕上がりです。

惣領先生の同じく時代もので緻密な描写が施された「マリー・アントワネット」もwebで少し拝見したのですが、やはり大変ロココ趣味のフランスの宮廷と絵柄がマッチして大変美しかったです。

そしてそこまで描き込むと読み物というより絵を見るための漫画になりそうなのですが、物語もしっかりと読ませてくる。

キャラクターも全員が人間的な奥行きと魅力を持っていて、かつ、描写や関係性にあまり偏りがない。

誰と誰の関係も尊く興味深く、それが他の人や物語にどう影響するのか、という部分までが豊かに効果的に描かれています。

それも、時に台詞で説明し、時には絵だけで説明し、時には直接語らずに、前後や他のエピソードとの関係性で見えて来たり、聖堂や美術品の描写が代弁することもある。

何に何を語らせて語らせないのか。その多様さが、まるで(総合芸術である)舞台のように幅広いのが印象的でした。

記事中で、キャラクターではミゲルがかなり好きだったと描きましたが、彼を中心に見ると、まずしっかり描かれたチェーザレとの関係はもちろんのこと、スペイン団の仲間でも主従でもなければ他のピサ大の学生とも違う距離感のアンジェロとの関係も、彼にとって唯一の純粋な友情といった魅力的な印象です。またドラギニャッツォとの最期の会話から読み取れる共通項や、スペイン団の面々、アンリとの関係なども。

ジョヴァンニも好きだと書きました。

彼もやはりチェーザレとの関係、側近ドラギニャッツォとの関係、父ロレンツォ、兄ピエロ、弟たち、フィオレンティーナの仲間、アンジェロ、そしてピサ大司教ラファエーレ・リアーリオやローマで出会うロドリーゴ、ジュリアーノといった面々との関係性。

どこに注目しても、矛盾がない。漫画作品の中のキャラクターとして魅力的に描きながらも、史実を振り返っても印象の大きな食い違いがなく、そうだったかもしれない。と思える範囲のフィクションで最も輝く姿になっていて。

そういった点も、チェーザレという作品の大きな魅力だなと感じました。

膨大な資料の研究と、ルネサンスという時代への熱い思いに基づくものだからこその、ここまでの素晴らしい仕上がりなのでしょうか。

人も場所も出来事も、全てが魅力的で当時の思想や情勢、それを形作った歴史についても大変丁寧な描写がされているので、読むほどに更に詳しく勉強してみたくなることが増えていきます。

ジュリアーノの生涯と思想に興味を持っただけで3冊の関連書籍を読んでいるのですが、今の時点で他にフィレンツェやローマといった土地と人々の歴史やルネサンスの人々が目指した理想である古代ローマについてなど、知りたいことがいっぱいです。

チェーザレ、目にも脳にも贅沢すぎる読み物だな…。

中古で揃えた書籍、この先手放すことはまずありえないです。

ずっと大事にします。なんならそのうち電子でも買いかねない。

そういえば、最終巻である13巻はアレクサンデル6世の時代に入り、チェーザレはローマ近郊のスポレートに滞在しているあたりで幕引きとなりましたが、こちらの書籍↓「チェーザレ・ボルジア あるいは優雅なる冷酷」

hontoも貼っておきます

チェーザレの生涯を描いた作品ですが、私がチェーザレ・ボルジアという人をこれまで知らなかった無知もあり、こちらも電子書籍で購入して読み始めました。

これが、ちょうどロドリーゴ・ボルジアが教皇選で選ばれる直前からスタートしていて、だいたい「チェーザレ 破壊の創造者」の続きから読めるのです。

他の本(ジュリアーノ関連とか)を読んでいたので、まだ読み始めたばかりですが、「チェーザレ 」では騎手が落馬して馬だけで優勝したシエナのパリオで、教皇選出の報を受けてローマへ発ったチェーザレの代わりに出場したミゲルが優勝したりしています。

「チェーザレ」の続きが気になる皆さま、合わせてどうでしょうか…!

記事はここまでです!お疲れ様でした!

すごい。自分でもドン引く長さ。

今まででぶっちぎりで長い。

2回観た分と配信アーカイブ観た分と原作読んだ分とジュリアーノ様に落ちて関連書籍を読んだ分をまとめて書きなぐったらこんなことに…。

もしこの記事を上から下まで読んでくださった強者の読者様がいらしたら、こんなに長い感想を読んでくださり、本当にありがとうございました。

お疲れ様でした…。目を労ってください。

記事と共にホットアイマスクを添えたいレベル。

Blu-rayの発売を待ちましょう! 再演も待ってます! ci vediamo!

Grazie mille !

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?