家族を見守る健気なあの子(設備編)

前記事では、いま改めて火災の警報設備(自動火災報知設備・住宅用火災警報器)に着目する必要性がある理由をご紹介しました。

消防にまつわる設備は下図のように多岐にわたりますが、火災初期フェーズに検知・警報の役割を担うのが自動火災報知設備や住宅用火災警報器です。

本記事では簡単に、中規模アパートやマンションのような、ある程度の規模の建物には自動火災報知設備、戸建住宅には住宅用火災警報器が設置されるものとご理解いただければいいかと思います。

1ー1.マンションの警報設備(自動火災報知設備)

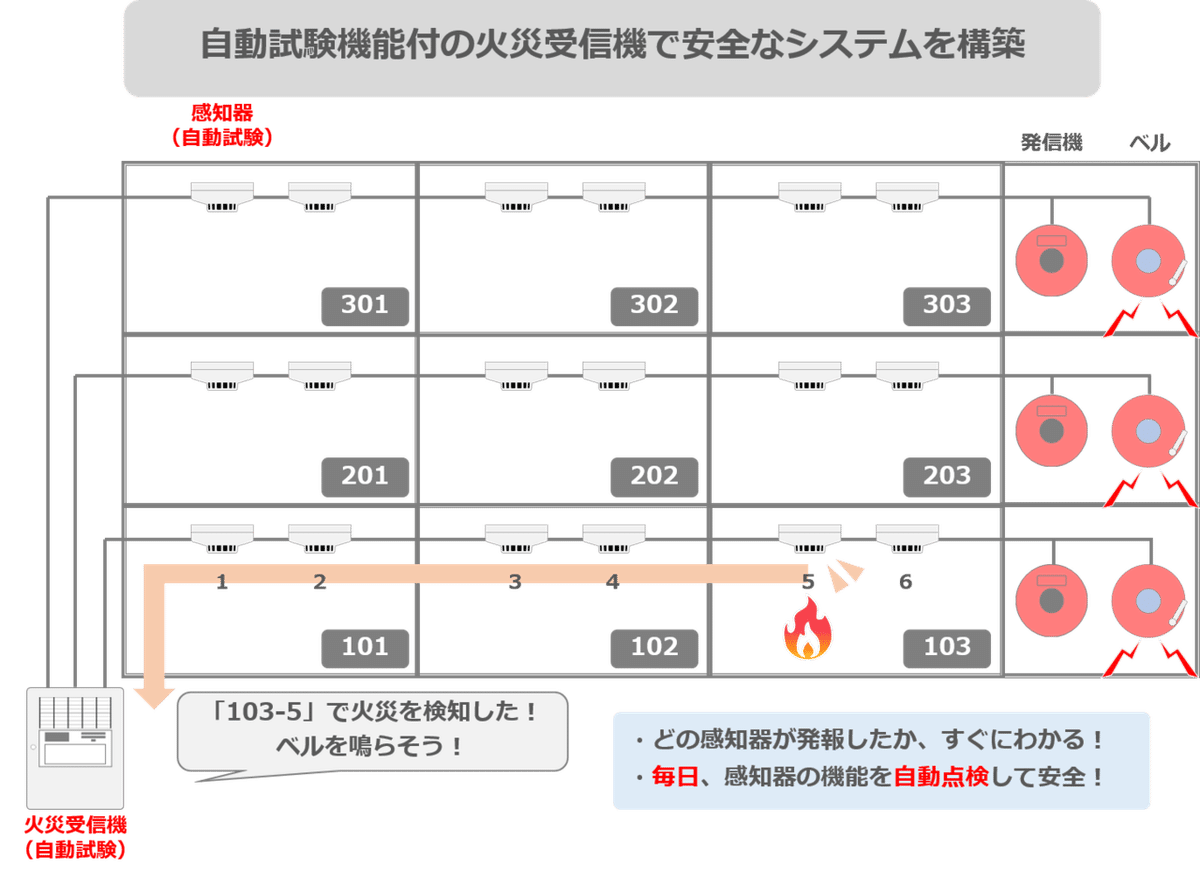

自動火災報知設備は、脳となる火災受信機を起点として、火災を検知するセンサーである感知器、火災を発見したときに即時知らせるためのボタンである発信機、それらの信号を受け取って鳴りだすベルで構成されております。

火災の検知は「警戒区域」というある一定の面積単位でエリア分けされております。分けることによってだいたいどこのエリアで火災が検知されたかを、火災受信機が判断することができるのです。

火災を検知する、そして知らせるまでが、消防設備の切り込み隊長である自動火災報知設備の役割なのです。

マンションにも耐火性能のレベルがあり、そのレベルによって設置される消防設備が免除されたりします(総務省令第40号適用物件など)。大規模なマンションであれば、部屋が耐火区画されており、延焼しにくい構造となっております。また、スプリンクラーがお部屋ごとに設置されることが多く、比較的安全と言えます。

かなり乱暴でザックリとした言い方をすると、11階以上のマンションでは特例取得をしている場合が多いため、10階以下のマンションに耐火性能が比較的低いと見なせます(もちろん法令クリアはしているので最低限の耐火性能はあります)。

そんなザックリ試算によると、日本のマンションの全戸数のうち80%ほどが特例を取得していないマンションの住戸にあたるので、該当するという認識がある方々には特に自動火災報知設備への意識を高めていただきたいです。

ちなみにマンションに住まわれる方はご経験があるかと思いますが、自動火災報知設備には年に2回の法令点検がございます。感知器を実際に温めたり、煙を注入したりして、正常に機能するか確認するのです。

しかし、予定が合わず入室できないなど様々な理由で、点検を行えない住戸もあり、マンション点検率100%を達成するには高いハードルがあるのが現実です。

もし、自分の部屋の感知器が壊れているにも関わらず、点検されておらず、不幸にも自分の部屋で出火してしまったら…。ぼやで済んだかもしれないものが、マンション全体にまで拡大する消火不可の大火災にまで発展するかもしれません。

半年に一回の点検を逃がすと、また半年単位で放置され、長年故障に気づけない状況が続くことになることを忘れないでください。

1-2.自動火災報知設備のトレンド

近年では、半年に一回しか設備の故障に気づけないことがリスクと認識されることが増え、各メーカーで自動試験機能付きの自動火災報知設備がラインナップされております。

自動試験は、定期的に火災受信機から感知器1つ1つが正常に機能するかを疑似的に調べて記録する機能をさします。多くのメーカーでは常時、感知器の故障をウォッチしております。

また、本機能を備えた自動火災報知設備では、わざわざ感知器1つ1つを温めたり、煙を注入したりするような力技は必要なく、火災受信機本体の操作部からボタン操作により疑似試験ができます。そのため、毎回住戸に入室していた点検作業は不要になります。

COVID-19禍において、他人との接触を極力減らしたいバイアスがかかる今、かなりマッチした設備であると言えるでしょう。

マンションの理事会関係者の皆様、自動火災報知設備のリニューアルの際には是非とも自動試験機能付きをご検討ください。

ちなみに一般社団法人日本火災報知機工業会が示す、火災受信機の更新年は20年となっております。

2-1.戸建の警報設備(住宅用火災警報器)

戸建住宅には、自動火災報知設備のようなシステムとしての警報設備があるのではなく、検知と警報機能を併せ持った住宅用火災警報器の設置義務がございます。

設置が義務化されたのは、意外にも最近のことで、下図の通り、2006年に新築住宅、2008年より既設含めた全住宅への設置義務ができました。

2011年5月末をリミットに全住戸への住宅用火災警報器が設置されたことと、機器寿命である10年という期間から、設備リニューアルのビッグウェーブが到来しているのが現在です。

なお、設置義務があるなか、いまだに設置率100%は実現できておらず、またお手入れや個人での定期点検が必要なことの認知は低いままです。

本記事に出会っていただいた、戸建住宅にすむ方々には、これを機にぜひとも一度お手入れなど関心を持っていただければ幸いです。

住宅用火災警報器は、下図の通り、火災の被害を半減する効果がございます。特に高齢者のかたが住まわれる住居では、避難時間を稼ぐため早期の火災検知・警報がカギとなります。

おそらく皆様の家の住宅用火災警報器も、そろそろ寿命を迎えているはずです。簡単にリニューアルできますので、万が一のために、ぜひともご検討いただきたいです。

2-2.住宅用火災警報器のトレンド

住宅用火災警報器では、機器1つ1つが独立しており、自分が火災を検知したら単純に鳴るという単独型がこてまでは主流でした。

しかし、より安全性を高める観点で、自分が検知した火災を他の機器にも知らせて、設置されるすべてのお部屋に火災を知らせるワイヤレス連動型という高機能な商品も登場しております。

当然、下図のようにワイヤレス単独型のほうが安全性が高く、火災に気づいたときにはもう遅い…という事態を防ぐことに貢献します。

それだけでなく、HEMSと連動して火災時に住宅の照明を一斉点灯する機能や、機器自体に照明が実装されており迅速な避難の手助けをする機能など、日進月歩で高機能な商品が世に送り出されております。

当然単独型が最も安価とはなりますが、また10年使い続ける設備であることを考慮すれば、多少お財布のひもを緩めても良いのではと個人的には思います。

全2回にわたり、火災の警報設備を今こそ見直していただきたいという想いを伝えました。COVID-19でリフォームへの関心が高まっているかと思いますが、利便性のみでなく、その幸せな家をどう守っていくかも考えるキッカケになれば幸いです。

普段は存在を消して家族を見守り、いざというときに仕事を果たす、地味ですが大事な設備です。少しでも関心をもっていただけましたでしょうか。

私も実家に帰ったら、家の住警器のお手入れをしたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?