『四月一日さん家の』のおかげで私たちはもう少し未来へ進めそうだという話

史上初の「バーチャルYouTuberドラマ」である『四月一日さん家の』

その放送が、いよいよ最終回を迎えた。

私はこの作品を、放送開始前から非常に楽しみにしていたし、放送中も毎週欠かさず視聴するほど熱中した。

そして全話を見て確信したのが、「Vtuberのドラマ、面白いな」ということである。

「Vtuberが役を演じる」という、新たなドラマの形には、一視聴者として大きな可能性を感じた。Vtuberの新たな活躍の場、そしてドラマの新たな表現の可能性になりうると思えた。

そこで今回、『四月一日さん家の』が開拓した「バーチャルYouTuberドラマ」というコンセプトが、どのような可能性を拡げたのか、具体的に何が革新的なのか、何に挑戦した作品なのかという点について述べていこうと思う。

「バーチャルなセット」の強み

『四月一日さん家の』の撮影に使用された「四月一日家」のセットは、3DCGで制作されている。バーチャル空間上にあるセット内で役者の演技が行われ、それをディレクションしながら撮影するという形式だ。

セットがバーチャルである利点として、まず第一に挙げたいのが、「セットそのものをデータとして保存できる」という点である。

物理的なスペースを占有することなく、セットを「保管」しておくことができる。そして必要になった時は、セットを「再構築」することも可能だ。

この特性から思うに、バーチャルなドラマは一年以上通しで撮影するような長期の作品、あるいは何シーズンも重ねていく、それこそシチュエーションコメディのような連続ドラマに向いているのではないだろうか。

何が言いたいかというと、『四月一日さん家の』シーズン2、待ってます。

というか、続編を撮らないともったいない。せっかく高クオリティの「四月一日家」のセットが、何度でも繰り返し使える状態にあり、またシットコムというジャンル自体も、固定の舞台と登場人物で話を展開していくのに向いたジャンルである。「続編を制作する」という点において有利な面は多く、また実際に続編を作ることでバーチャルなセットの強みが実証されると思うので、ぜひ検討していただきたい。

バーチャルなセットというのは、他にもメリットがある。

例えば、テレビ局ではドラマ撮影セットの見学ができる場合があるが、このセット見学の点でもバーチャルならではの強みがある。

先ほども述べたように、バーチャルなセットは場所をとらないし、場所を選ばない。例えばHMDなどのVRデバイスを使用し、ユーザーが「四月一日家」のセットにログインできるようなフォーマットを整えることができれば、あとは必要な機材をそろえるだけで、セット見学のイベントがいつでもどこでも開催できる。常設展示でも、あるいはイベントでの出張展示でも、スペースも人員も、移動・設営・撤収の手間も少なくて済むのが、バーチャルなセット見学の大きなメリットになるのではないだろうか。

そして、リアルのセット見学では、間近でセットを見たり写真を撮ることはできても、セット内部に入ることはできない場合が多い。セットを保全するためにはやむを得ないところだが、しかし。

バーチャルなセットは物理的な破損や汚損の心配はない。セット内部に入ったり、触れたりといった体験には、バーチャルなセットはうってつけだろう。

ただし、セットのデータが解析されたり、データが破損してしまっては大変なので、データのプロテクトは万全にしなければならない。しかしプロテクトさえ万全なら、盗難の心配もなくなる。バックアップをとっておけばより安心だろう。

『四月一日さん家の』の舞台である「四月一日家」は、家具や調度品、ひとつひとつの小物に至るまで丁寧に作り込まれ、「実際にそこで四月一日一家が暮らしている」という実感の籠るものになっていた。「四月一日家に遊びに行ってみたい」と思っている人も多いだろうと思う。VRデバイスでの四月一日家見学ができれば、きっと面白いコンテンツになるはずだ。

そして、セットがデータ上にあるということは、これまで物理的なセットでは不可能だったことや、考えもつかなかった全く新しい扱い方も可能になってくる。

「セットの販売・リース」といったことも、バーチャルならば可能だ。

テレビ用に制作した高クオリティのセットを、一般向けに販売する。あるいは、一般の技術者の作ったスタジオを、テレビ制作用に買い取る。スタジオを「市販」することが可能になるかもしれないのである。

バーチャルな市場の実例として、例えば「VRChat」というソーシャルVRプラットフォームでは、3Dアバターや3Dモデルの製作・販売が行われており、「バーチャルマーケット」というバーチャル空間内での即売会イベントなども開催されている。

VRChatでは、「ワールド」と呼ばれる空間自体をオリジナルで製作し、公開することもできる。空間そのものをデザインするという創作が活発に行われているのである。

また、VR空間上に建造物をモデリングし、様々な観点からVR空間での「家」を作る「VR建築コンテスト」という企画も開催されている。

VR空間において、「空間そのもの」を作るということが、ひとつの創作ジャンルになりつつある。

「ドラマの撮影セット」というものが、商品として流通する可能性は十分にあると思う。

用途としては、単純に入って見て楽しむほか、演劇の舞台にする、MVの撮影に使うといったことが想定できる。もちろんバーチャルYouTuberの活動にも有用だろう。

そして、「バーチャル空間そのもの」を扱う市場が大きくなれば、バーチャル空間での映像作品の創作も、そして創作者も増える。バーチャルでの映像表現というもの自体の経験値が貯まり、創作の多様性と可能性の拡大が期待できる。その恩恵は、「Vtuberドラマ」の現場にも返ってくるだろう。

バーチャルYouTuberドラマの特色のひとつである「バーチャルなセット」。そこには単なる目新しさではなく、これまでの常識を覆すような根本的な革新性が秘められているように感じた。そして今回のドラマで得た「四月一日家のセット」は、撮影ノウハウと並んでまさに先行者利益の塊に他ならない。ぜひとも、有効活用してもらいたい。

バーチャルの不得手な表現とその克服法。

バーチャルYouTuberが役を演じるドラマということで、もちろん「バーチャルだからこそ可能になる表現」というものがあると思う。一方で、「バーチャルではできない、あるいは苦手とする表現」というものもあるかと思われる。実際に視聴してみて、気になった点について少し述べようと思う。

まず、前回の記事でも少し触れたが、衣装についてだ。

『四月一日さん家の』では、伊賀大介氏をスタイリストとして起用し、「四月一日三姉妹」という登場人物に合わせた服装を設定していた。

役者たちの普段の服装から明確に異なる役としての衣装を身にまとうことで、「Vtuberが、役を演じる」という構成がより強調されていた。

ただ、『四月一日さん家の』の劇中では、衣装を「着替える」ことはなかった。おそらくは技術的に困難だったのであろうと思う。

Vtuberが新衣装を着る際は、身もふたもなく言えば「描きおろし」もしくは「モデル自体の新規造形」となるのがこれまでの通例であった。生身の役者のようには、気軽に衣装を「着替える」ことは困難であった。

しかし、この数か月のうちに、事情は変わりつつある。

VRoid WEARの登場である。

Pixivが提供する3Dキャラ作成ツール「VRoid Studio」では、テクスチャペイント機能によってオリジナルの「衣装」を作成することが可能だ。その3Dアバターの衣装「アバターウェア」の創作を推進するプロジェクトが「VRoid WEAR」である。リアルのアパレルブレンドと連携し、アバターの衣装が、単なる着せ替えではなく、自身で身にまとう「ファッション」として機能する可能性を提案してみせた。

それ以来、VRoidではアバターの製作・販売だけでなく、アバターの着る服をデザインし、そのデータを販売する人が増えた。いわゆるバーチャルファッションデザイナーというものが現われ始めたのである。

さらに、それらの衣装を購入したVRoidユーザーの中では、自身のアバターに様々な衣装をまとい、コーディネートを楽しむ文化が生まれた。中にはこれらの衣装を着こなし、コーディネートを先導する存在、つまりバーチャルファッションモデルとして活躍し始めた人もいる。

バーチャルな世界にて、ファッションという文化と、それを支える産業が今まさに芽生えつつある。これから先、バーチャルなドラマ撮影においても、技術革新によって様々な衣装を使用することが可能になったり、あるいはバーチャル専門のスタイリストといった職業が誕生するかもしれない。

「衣装」という面で見ると、バーチャルで出来ることはこれから格段に増えていくのではないかと予測される。

一方で、バーチャルにとってまだ当分は苦手分野になるのではないかと感じたのが、料理である。

バーチャルなドラマなので、小道具も全て3Dモデルとして制作されている。本は全て装丁まで描きこまれ、キッチンには調理器具が並び、ハンコや数珠や殺虫スプレーといった小物もきちんと用意されていた。小道具の作り込みは十分満足のいくクオリティであり、ドラマとしてのリアリティを確保していた。

それでも、「料理」に関してだけは、3Dモデルの限界を感じた。見た目が悪いとか、クオリティが低いとかいうのではない。どうしても3Dモデルは質感がツルツルテカテカして、食品サンプルのようで美味しそうに見えないのである。

そして根本的な問題として、Vtuberは食事をすることができない。正確には、食事という行為を映像として出力することが、非常に困難である。実際に料理を食べているシーンそのものを映すことが出来ないのだ。

特に「四月一日さん家の」のような日常を描くドラマにおいて、食事シーンは生活の質感を支える重要な要素になる。実写ドラマのように実物を使うわけにいかず、かといってアニメーションのようなみずみずしさで美味しさを表現するのも難しい現状を考えると、食事シーンはバーチャルドラマの苦手分野になっているように感じた。

また、これも前回の記事で触れたが、表情の細かな表現はどうしても難しいようだ。特に『四月一日さん家の』では、ドラマ的なリアリティを追求するためか、漫画的・記号的な表情はほとんど使われなかった。細やかな情操は声色を使い分けることで上手く表現されていたが、表情に関してはまだ柔軟な表現はできないのが実情ではないかと感じた。

それから、これははっきりと違和感を覚えた点だが、台詞を喋り終えたとき、不自然に口角が上がっていることが時たま見られた。自動でデフォルトの表情に戻っているのだろうか。これは一度気になると、強い違和感を覚える部分だったので、ぜひとも改善してほしい。

このように、バーチャルなドラマにはどうしても、まだ苦手とする表現があるようだ。技術の進歩によって、できることが増えていくのを期待したい。

ただ、『四月一日さん家の』の場合は、この不得手な部分をうまく補ってくれる存在がいた。コミカライズ版である。

目をキラキラと輝かせたり、頬を赤らめたりといった、ドラマ風でない=デフォルメをきかせた漫画的・アニメ的な表情の豊かさは、コミカライズ版で存分に発揮されている。食事シーンも、漫画としての手法に基づいた、美味しそうに食事をする光景が描かれている。

「#四月一日さん家の」コミカライズ版もいよいよ明日昼12時に最終話更新です❗️ 最終話のテーマは「ウエディングムービー」‼️ ファンの皆さま、最後までお楽しみください‼️#ときのそら #猿楽町双葉 #HibikiAo

— 「四月一日さん家の」コミカライズ公式🌸🌱🌳 (@VTuber_comic) July 12, 2019

🔽🔽🔽 pic.twitter.com/ifgaSdIGEl

また、ドラマ版では技術的に厳しいであろう「衣装を着替える」ほか、「眼鏡を外す」「小物を身につける」といったこともコミカライズ版では可能だ。

今日の小噺「お世辞」#四月一日さん家の #四月一日さん家の小噺 pic.twitter.com/1yl7rtCr6X

— イブニング (@eveningmagazine) June 10, 2019

さらに、シットコムというジャンルの特色と製作面の都合から、ドラマ版の舞台は「四月一日家」ひとつに固定されていたが、コミカライズ版ではカフェや歯医者、収録スタジオなど他の場所も描かれている。ドラマで他の舞台を出そうとすると、街並みや建物を一から3DCGで製作しなければならないと考えると、漫画のほうがはるかにフットワークは軽くできる。ドラマ版でできない、あるいは意図的に避けた表現を、コミカライズで補うことが出来れば、コミカライズ版独自の需要も確立できる。

徹底して「ドラマ」としての作りを重視するドラマ版に対し、柔軟性の高いコミカライズは、不得手な部分を補ってくれるパートナーになりうる。

そして、コミカライズというメディア展開において、バーチャルなドラマは見た目の親和性の高さ、キャラデザインの漫画への落とし込みやすさ、漫画的な記号化への適応力という点で、実写ドラマよりも漫画で扱いやすい題材になるのではないか。また、漫画版で長期的に連載が続けば、作品としてより長期間「現役」として稼働できるので、ドラマ版の続編も作りやすくなるといったことも期待できる。

というわけで、バーチャルなドラマは、コミカライズなどのメディア展開との連携によって不得意な表現を補い合うことで、さらに世界観を拡げていけるのではないだろうか。

「Vtuberが役を演じる」ということ

『四月一日さん家の』は、「Vtuberが役を演じる」という形態を、連続テレビドラマのフォーマットに乗せ地上波で放送したという点で画期的だった。この「Vtuberが役を演じる」という形態は、創作エンターテインメントにおいてどのように活かせるだろうかという点について考えてみたい。

まず、『四月一日さん家の』のように、「Vtuberの役者が、バーチャル空間で演技をする」という形式について。

役者も演技空間もバーチャルということで、まず思いつくメリットとしては「物理法則に縛られない」という点がある。空を飛んだり、姿を替えたりといったことも、バーチャルなら可能だ。

ただし。それを「創作」の場で用いる時は、少し慎重にならなければならない。

バーチャルならなんでもできる。登場人物を殺しても何事もなく生きかえるし、時間だって簡単に巻き戻せる。地球が爆発して吹き飛んでも、あっという間に元通り。そうやって刺激的な画面作り、視聴者を驚かせるような目新しさ”のみ”を追い求めて行ったら、その先にあるのは何だろうか。

「なんでもできる」からといって「なんでもあり」にしてしまうと、作品の世界観の根幹を支えるリアリティ・ラインが崩壊してしまう。その結果生まれるものは計算された「コメディ」ではなく、不条理なギャグだ。

「Vtuberが役を演じる」という上では、「バーチャルだからできること」だけでなく「バーチャルだからこそ、やるべきでないこと」にも気を配ったほうがいい。特に地上波放送のような、Vtuberファン以外の目にも触れるものならなおさらだ。

「その空間で行われている演技・表現」そのものが虚構化し、3DCGモデルが騒がしく動いているだけの茶番となってしまっては、そこに役者がいる意味がない。

『四月一日さん家の』では、例えば漫才の練習に「マイク」ではなく「マイクに見立てた掃除機」を使っていた。

何故ならごく普通の一般家庭である「四月一日家」にスタンドマイクが用意されていては不自然だからだ。バーチャルならば空間からマイクを生やすことも可能なはずだが、そうしなかった。こうして「ごく普通の一般家庭である四月一日家」というリアリティ・ラインは守られ、ひとつのドラマ作品として説得力が生まれた。

Vtuberという「見慣れない役者」、バーチャルという「見慣れない空間」を使う以上、リアリティ・ラインは実写ドラマ以上に崩れやすくなっている。なんでもできるバーチャルだからこそ、「何がやりたいか」「何を作りたいか」は、意識しておいてほしい。

とはいえ、物理法則に縛られないことは、ちゃんと活かせばメリットになる。例えば物理的な危険が伴うような撮影も、スタントマンなしで安全に撮影ができる。水中や高所、火の海や暴風雨の中での撮影も、実際には火傷や転落の危険なく行うことができる。あとはいかに「本当に危険であるかのように」真に迫った演技と映像表現をできるかが課題になるだろう。要するに、これまでの実写作品でCGを使ってきたのと同じような感覚で、迫力のある映像を安全に撮影するといった使い方はできるわけだ。

Vtuberの役者がバーチャル空間で演技をする場合、役者と背景の質感は統一されているため、背景から浮きにくくなる。画面全体を通して統一された質感がもたらす「自然さ」が、この形態の強みになるのではないかと思う。

次に「Vtuberの役者が、実写空間で演技をする」というケースについて考えてみたい。

現時点では「Vtuberを題材にした実写作品」や「Vtuberが本人役で出演する作品」などはあるものの、Vtuberが「役者」として実写空間で演技をする作品は、まだほとんど例がない。

技術的にはおそらく「合成」になってくるのだと思う。となると、撮影ノウハウとしては特撮ドラマのものが近いだろう。CGやモーションキャプチャは特撮でも使われる技術であり、またVtuberの撮影ではクロマキー合成などの特撮技術を用いることも多い。使用する技術や、それに伴う現場での使用言語という点では、一般の実写ドラマより特撮のほうが共通項が多いように思う。Vtuberが実写ドラマに出る場合は「特撮作品」が橋渡しになるのではないだろうか。

VFXのデジタルな映像表現の自由度と、SFXのリアルな質感から生じる臨場感。その両方の良さを併せ持つ、新たな撮影技法が生まれるかもしれない。

Vtuberが実写ドラマに出るとなった場合、最大のメリットは「生身の俳優とVtuberの俳優が共演できる」という点だろう。

先日、Vtuberの富士葵さんが、布施明氏とデュエットし、「ホール・ニュー・ワールド」をカバーしたことで話題を呼んだ。

Vtuberである富士葵さんと、生身の布施明氏が、同じスタジオで、マイクを並べて一緒に歌っている光景。これが単なる「映像の合成」ではなく「共演」として、双方のファンから受け入れられていた。鍵となる要因は、富士葵さんが単なるキャラクターではなく、歌手としての十分な実績と技量を持つ表現者であること。そして、富士葵さんと布施明氏が、ちゃんと「息を合わせていた」ことだろう。

配信や生放送のような、相互のコミュニケーションがとれる媒体はともかく、このような単体の完成した映像として届けられる作品の中で必要なのは、いかにしてバーチャルとリアルの両者が息を合わせるか。きちんと息を合わせ、「そこにいる」という確かな実感を示すことができれば、それは単なる映像を重ねたものではなく「共演」として認識されうるだろうと思う。Vtuberが実写ドラマに出るときが来れば、おそらくそこが論点になるだろう。

ここまで、テレビドラマでVtuberが役を演じることについて論じてみたが、次にテレビ媒体以外での可能性についても考えてみたい。

Vtuberが舞台で演じるとしたらどうなるか。すなわちVtuberの「演劇」である。

演劇についても、大まかに二つに分けられると思う。バーチャル空間内で公演されるか、リアル空間内で公演されるかである。

バーチャル空間内での演劇の場合、利点はまず物理的制約がないことが挙げられる。特にエフェクトやパーティクルを舞台上に直接置ける点や、小道具の複製などが容易な点、大道具の移動や舞台の転換に、物理的労力がいらない点などがある。

また、VR機器を使用する場合、視点をどこに置くか、という点で非常に自由度が高い。客席の最前列でも、舞台の真上でも、あるいはいっそ、ステージのど真ん中から観劇することもできる。観客やカメラが物理的にそこにいるわけではないので、演技の邪魔にならないからだ。単なる「臨場感」というレベルではなく、本当に目と鼻の先で行われる演技を鑑賞することができる。

VR空間での演劇は、役者との距離の近さが活かせるもの、小劇場演劇的な迫力と圧を持つ作品に向いているのではないかと思う。

次にリアル空間での公演について。と言っても、通常の舞台にはVtuberは上がることが難しい。となると、可能性があるのは映画館だろう。

演劇ではないが、Vtuberの音楽ライブを、映画館のスクリーンを使って行うSPWNという技術がある。またDMM VRシアターなど、ホログラフィックやAR技術を取り入れた劇場、そこでの音楽ライブ公演も増えてきている。映画館のスクリーンやホログラフィックステージを使って、演劇をするのも可能ではないだろうか。

映画館の設備を使って演劇ができるとしたら、最大のメリットは音響である。シアターのリアル空間内で、劇場設備から響きわたる演技と音楽を、ダイレクトに聴くことができる。特にオペラやミュージカルなどの音楽に重きを置く作品は、恩恵が大きいのではないかと思う。

また、VRデバイスに依存しない、直接肉眼で見られる映像作品になるので、ライブビューイングなどの中継に対応できるのも大きな魅力だろう。

さらに、シアターというリアル空間に実際に観客が入る形式のため、観客のリアクションも実際にその場で行われる。周りで巻き起こる、一緒に観ている観客たちの反応も込みでの観劇体験になる。その点で言うと、喜劇は相性がいいだろう。単に作品を見るだけでなく、劇場空間全体が笑いに包まれれば、作品の面白さがよりいっそう引き出され、観劇体験の質も良いものになる。平たく言うと、みんなで笑えばより楽しい。

シットコムで笑い声のSEが入るのも、他の観客が周りで笑っているという状況が、視聴者の笑いをスムーズに引き出すのに有効だからであろう。

何が言いたいかというと、『四月一日さん家の』舞台化・映画化とか面白そうじゃないでしょうか。

最終回上映イベントの盛況を見るに、シットコム作品形式と、大勢で一緒に観るというイベントは非常に相性が良いように思う。また、実際に現地でのイベントに足を運ぶアクティブなファンも多い印象だ。ぜひ検討していただけないだろうか。

ともかく、『四月一日さん家の』という作品の登場によって、「Vtuberが役を演じる」という形式が地上波でも通用する時代になった。

個性と才能豊かなVtuberたちが、演技の世界で活躍するのが当たり前の時代になれば、「Vtuber」と「ドラマ」が挑戦できる領域は、一気に広がる。「Vtuberが役を演じる」という形式が、これからますます広がっていってくれることを期待している。

開拓の先にあるものは何か

以上が、私が『四月一日さん家の』というドラマを見て感じた、「Vtuberドラマ」の可能性である。

ことわっておくが、私は別にVR技術者でもないし、テレビ業界の人間でもない。ただの一視聴者である。今挙げた案が実現可能か判断する知識や技能はないし、実際に運用して現実的な利益を得られるかも分からない。また、こんな素人の思いつくことくらい、プロがとっくに思いついているか、思いついたうえで却下しているであろうことも重々承知だ。

その上でこの記事を書いたのは、『四月一日さん家の』という作品に感じた期待感と、その期待感を一度も裏切られることが無かったという実績を、具体的な形で書き記しておきたかったからだ。『四月一日さん家の』に、実際にこれだけの期待をする者がいるという物証として、この記事を書いた。そしてこの期待感は、決して私一人だけのものではないと思う。

『四月一日さん家の』への感想として、「面白い」や「斬新」と言うに留まらず、「こういうのを待っていた」「こういう番組が欲しかった」という反響が、非常に多く見られた。

これほどまでに多く寄せられた「期待感」の正体は果たして何だったのか。そしてこの期待に応えた結果、いったい何が生み出されたのか。最後にそれを明らかにし、本記事の結びとしたい。

2019年2月21日。史上初のバーチャルYouTuberドラマ『四月一日さん家の』の情報が解禁された。その日の夜には情報解禁を記念し、主演のときのそら、響木アオに、制作プロデューサーの五箇公貴氏、広報のおかめさんを交えての特別生放送があった。

そこで語られたのは、「バーチャルYouTuberドラマ」というコンセプトへの徹底した姿勢であった。

Vtuberを、キャラクターではなく、ひとりの女優として扱う。この姿勢が、全てにおいて一貫されていた。一人一人の個性に向き合い、そこにいるVtuberの、その名前と姿を指して「本人」と呼び、演じられるキャラクターではなく、その人自身の固有の人格を備えた表現者として扱っていた。一度たりとも、その前提が崩されることはなかった。

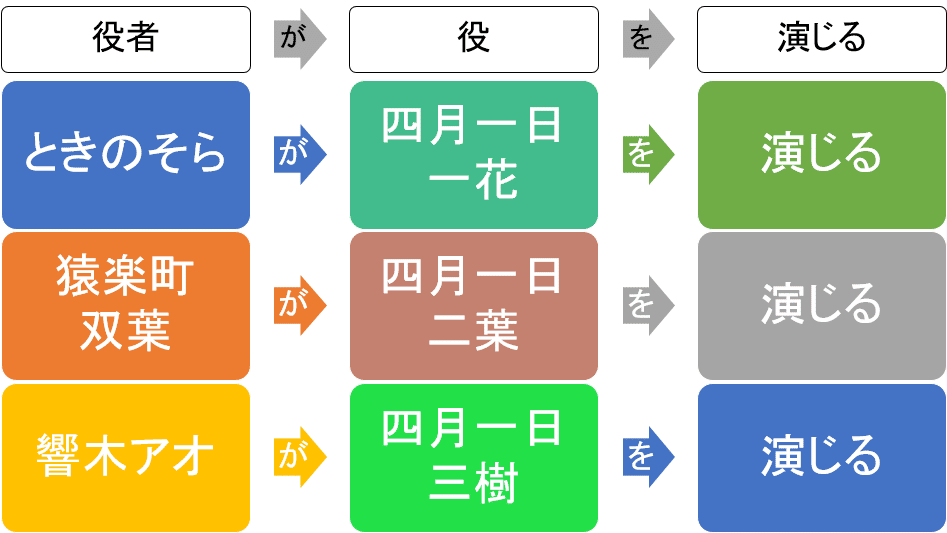

そして、本人のパーソナリティが確立されているからこそ、演じる対象としての役がきちんと用意されていた。作品の登場人物としての「四月一日三姉妹」は、演じる役者たちのパーソナリティとは全く別個の、独立した存在として生み出された。名前も年齢も衣装も職業も、「四月一日三姉妹」という役に対して与えられたものであり、それを役者が演じるという構造が確立されていた。

この「誰が、何を演じる」という、役者と役の構造が明確に示されていたからこそ、四月一日三姉妹は、役者から独立したそれ自身の物語を持つことができた。

だからこそ、『四月一日さん家の』は、フィクションなのである。

なぜ、キャラクターではなく役者であることが重要なのか。その答えがここにある。

キャラクターは、それ自体が完結している。それ自体が完成した作品である。キャラクターにどんな行動をさせても、その結果はキャラクターIPの延長線上に帰結してしまう。どれほど活動領域を広げようと「そのキャラクターが何かしている」という域から出ることができない。そして、キャラクターは宿命的にフィクションに内包される存在である。

根本的に、キャラクターは「生み出す側」にはなれないのである。

しかし、Vtuberは「生み出す側」になれる。動画を撮り、配信をして、日々活動している。歌を歌ったり、曲を作ったり、その人自身の個性と才能を生かして、人を楽しませ、心を動かす作品を作っている。一人一人がクリエイターであり、パフォーマーである。

その人自身が「表現の主体」であることこそが、Vtuberが既存のキャラクターコンテンツと一線を画す点だ。

そして、Vtuberの「生み出す力」を信じている人たち、その人自身の持つ可能性に魅力を感じる人たちにとって、「Vtuberが、地上波のテレビドラマに、女優として出演する」というコンセプトを掲げ、それを実現してくれた『四月一日さん家の』という作品は、喉から手が出るほど待ち望んでいた理解者に他ならない。率直に言えば、Vtuberというものへの解釈が一致し、その方向へ発展させてくれる頼もしい援軍だったのである。

「Vtuberのアニメ化」といったメディア展開は、Vtuberコンテンツの延長線上であり、Vtuberそのものをフィクション化する終着点である。

しかし、「Vtuberが役を演じる」という構造は、そこから新たなフィクションを生み出していける。Vtuberコンテンツという枠を越え、芝居という果てしない表現の世界への道を繋ぐ、ブレイクスルーを引き起こすものだ。

だからこそ、「Vtuberのアニメ化」でも、「Vtuberのドラマ化」でもなく、「Vtuberが役を演じるドラマ作品」というコンセプトが重要なのである。「その先に何があるのか」という点で、決定的に異なるのだ。

果たしてその先に何があるのか。一言で言えば、未来がある。

『四月一日さん家の』は、極めて普遍的なシチュエーションコメディドラマとして作られた。

ドラマの脚本も笑いのネタも、Vtuberとは関係ない、誰もが共感して楽しめるものになっていた。作品制作の構造も、役者が役を演じ、脚本があって、カメラの前で芝居をするという、実写ドラマと同じプロセスを徹底している。

役者の姿や撮影技法がバーチャルなだけで、それ以外はあくまでもひとつのドラマとして堅実に作り上げている。

最先端のエンタメを作るために、バーチャルというものの目新しさではなく、クラシックなドラマとしての面白さを突き詰めた。それこそが、『四月一日さん家の』が革新をもたらすことができた由縁である。

『四月一日さん家の』が追及したのは、「Vtuber"で"何ができるか」、ではない。

「Vtuberと、VR技術者と、テレビドラマ制作者。この三者が協力して、どんな作品が作れるか」

活躍する領域も、使う技術も、作ってきた作品も違うチームが結集し、それぞれの持ち味を活かし、補い合いながら、面白い作品を目指した。

その中で、何が壁になるのかを見据えた。VR技術の壁、撮影技法の壁、そして「Vtuberはアニメ的なキャラもの」という、固定観念の壁。それらの壁にひとつひとつ丁寧に挑戦して、そして越えていった。

その結果、Vtuberは新たな活躍の場を、VR技術は新たな映像作品への活用を、テレビドラマは新たなエンタメの幅を得た。それまで培ってきたものの先に繋がる形で、全員が新たなステージへ進むことができた。

これこそが、革新である。

目新しいものではなく、新時代のスタンダードとなるものを作る。

ここで言う新時代とは、VRが普及した世界である。

バーチャルというものが、技術として、手段として、形態として、身近なものになった時代。

バーチャルな姿のクリエイターやパフォーマーが、この世界に当たり前に存在するようになった時代。

VRコンテンツが何ら珍しくも目新しくもない、日常生活に溶け込んだものになった時代。

そんな時代になってもなお褪せない輝きがある。

どんな時でも「プロが実直に作る」というシンプルなメソッドが、何より確実だ。

表現力のある役者、面白い脚本、丁寧な制作。それは時代が変わっても、時代を変えてしまっても、変わらず通用するからだ。

そして『四月一日さん家の』制作スタッフとキャストたちは、それを実証した。ただそれだけのことである。それだけのことが、未来へ続く道となるのである。

それが、『四月一日さん家の』が開拓した先にある未来である。

史上初のバーチャルYouTuberドラマが『四月一日さん家の』であったことを

『四月一日さん家の』を作り上げたのが、このスタッフとキャストたちであったことを

一視聴者として、この上なく幸いなことと思う。

この文章を、『四月一日さん家の』の制作にかかわった全ての人へ捧げる。

追記

いろいろと語ったけど一言で言うと

『四月一日さん家の』シーズン2待ってます。

追追記

『四月一日さん家の』まだ見てないって人はBSテレ東で毎週水曜深夜0時から放送してるので見てください。