【登山道学勉強会】登山道の土を水と重力から守るために必要なこと #7

第7回登山道学勉強会

▼前回の登山道学勉強会▼

登山道学勉強会の第7回です。前回の続きから土、水、重力シリーズ3回目となります。前回は水は登山道の天敵で、「流れる」「落ちる」「溜まる」「凍る」など、登山道を侵食する際たる原因が水であることを見てきました。今回は水による侵食から登山道の土を守るにはどうすれば良いのかを考えてみたいと思います。

土を守る方法

方法その①

水が侵食の原因であるならば、水そのもの登山道から無くしてしまうのが最も効果的だと思われます。つまり登山道上に水が入り込まないようにすれば良いわけです。それは可能でしょうか?残念ながらたぶん無理です。雨を降らせないようにすることはできません。やるとすれば、登山道の全てに屋根をつけ、さらに両脇に側溝を作れば可能かもしれませんが、それはもはや登山道とは呼ばれないでしょうし、現実的ではありません。登山道に水が入り込むのは仕方ありません。そのため、その水をいかに効率的に登山道外に排出するか?いかに溜めないか?と考えるのが妥当です。

その一例として日本でもよく見られるのが「導流工(溝)」というものです。登山道を横切るように溝が掘られているのをみたことがあると思います。あれは登山道から水を排出するためのものです。他にも様々な方法がありますが、ここではとりあえず登山道から水を排出する事が最も大切であるということだけ覚えておいて下さい。

方法その②

登山道に流れる水を排出する努力をしても、全ては無理です。それでは次に、水による影響を小さくする方法はないでしょうか?水は重力によって下方向へ流れます。つまり水は「位置エネルギー」を持っていると言うことができます(とはいえ、ここでは正確な物理の話ではなく、分かりやすく説明するために概念的に使っていると思って下さい)。

位置エネルギーは「m(質量) × g(重力加速度) × h(高さ)」で表されます。つまり、これらの値を小さくしてあげれば位置エネルギーを小さくすることができるのではないでしょうか。まずm(質量)については、水の量を減らすということになります。これはその①の水を排出することで対応できます。次にg(重力加速度)ですが、水の流れるスピードを弱めてあげれば良いわけです。そしてh(高さ)は高低差を小さくしたり、傾斜を緩やかに(≒長くする)すれば良いということになります。

具体的にどのようにすれば良いのか?ですが、少し話は変わりますが”河”を想像してもらうと分かりやすいのではないでしょうか?例えば直線的に流れる河と、蛇行しながら流れる河の水の勢いはどちらが強いでしょうか?もちろん蛇行しながら流れる川の方がエネルギーは小さくなります。登山道は直線的に作れている事が多いですが、水の長れを蛇行させるというが一つの方法です。他にもいろいろな方法が考えられますが、つまりは水の攻撃力を弱くすれば良いのです

方法その③

水のエネルギーを減らしました。それでもゼロにはなりません。他に土を守る方法はないでしょうか?例えば土の耐久性を高めるという方法も考えられます。土を固めて強くしたり、土より耐久性の高い物で保護してあげるわけです。日本ではあまり歓迎されませんが、石畳などは土の耐久性を上げる一つの方法です。また、地面を覆う植物(植被)も実は土の防御力を上げてています。植物が自体が上から落ちているくる水滴の勢いを受け止めてくれますし、植物の根は土をつなぎ止めてくれているのです。道路などの法面を芝で緑化しているが分かりやすいですね。いわば土の防御力を上げるのです。

方法その④

ここまでいろいろな方法を考えて来ましたが、水による侵食そのものをすべて無くすことはできません。また、侵食は水だけではなく、風によるものや、登山者や動物が歩くことでも発生します。であれば、侵食された分の土を元に戻してあげれば良いのです。つまり登山道のメンテナンスです。

例えば、先に紹介した導流工(溝)には上から侵食されて流れてきた土が溜まります。この溜まった土を、侵食された部分に戻してあげましょう。いわば受けたダメージを回復させてあげるわけです。浸食されてもその分元に戻してあげれば良いのです。むしろ、侵食はゼロにできない以上、どんな登山道であろうとメンテナンス必須ということになります。

まとめ

以上の事をまとめると次のようになります

①水を登山道外に排出する、溜めない

②水の位置エネルギーを小さく

③土を耐久性を上げる

④土を戻す、メンテナンスする

この中でも一番大事なのは①の水を登山道外に排出することです。侵食の原因となる水そのものを断つことが一番効率が良いからです。その次に②、③の方法を考えましょう。手間のかかる④は最小限に抑えたいところです。

サステナブルトレイルデザイン

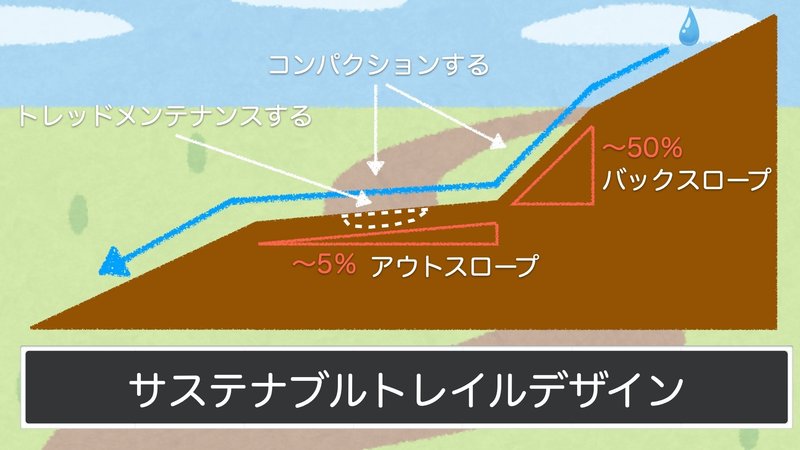

大きく4つの方法に分けて土を守る方法を見てきました。より具体的にはいろいろな方法が考えられますが、ここではその一例として英語圏で広く普及しているトレイルの作り方「サステナブルトレイル」を紹介します。英語圏のトレイルの断面図を書くと、基本的には次のような構造になっています。実は、この中に先ほど説明した4つのポイントがきちんと盛り込まれているのです。一つひとつ解説しましょう。

①アウトスロープ

トレイルの路面(トレッドと言います)は実は傾くように造られています。これをアウトスロープと言って、基準では5%以内とされています。これにより、トレイルの流れてきた水は谷側の斜面に排出されるようになっています。

②バックスロープ

また山側の斜面にはバックスロープという傾斜が造られます。基本は50%以下でとされています。トレイルの法面が垂直に切り立っていると、水が高いところから落ちて侵食が進んでしまうため、このような斜面が造られます。

③コンパクション

さらに、トレイルの路面(トレッド)とバックスロープはコンパクションと言って、スコップなどで叩いて締め固めるという作業が行われています。これにより土が締まって、水に対する耐久性が上がります。

④トレッドメンテナンス

とはいえ、水の侵食や人が歩くことにより、トレッドの真ん中は徐々に凹んできます。そのため定期的にアウトスロープの状態が維持されるようにメンテナンスが行われています。

英語圏のトレイルではこれ以外にもいろいろな仕組みで水の侵食から守っているのです。より詳しくはマガジン「サステナブルトレイルデザイン実践ガイド」を見て頂ければと思います。

踏圧は侵食の原因か?

さて、ここでひとつ日本で良くみられる誤解を解消しておきたいと思います。昨今登山道の維持や整備について語られるシーンが増えてきました。そんな中、登山道侵食の原因が”踏圧”と説明されていることがよくあります。ここまで読んだ方ならお分かり頂けるかと思いますが、侵食の真の原因は踏圧ではありません。もちろん踏圧の影響もゼロではありませんが、その1番の原因は水にあります。本当の問題は、踏圧によって登山道に水が集まってしまうことです。サステナブルトレイルではむしろ土を締め固めて土の耐久性を高めているくらいです。

ここまで「土、水、重力シリーズ」として土と水、侵食の原因とその対策方法などを見てきました。今回は具体的な方法論まで説明はできませんでしたので、今後より実践的な方法論も説明してきたいと思いますが、その前にもう一つ抑えておくべき事があります。それは空から降ってきた水はどこをどう流れていくのか?ということです。水の動きを理解しておかないと、方法論を分かっていても適切な対処はできません。次回はこの点について見ていきたいと思います。

▼登山道学研究会TOP▼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?