【登山道学勉強会】トレイルの勾配と持続可能性の関係 #10

前回の登山道学勉強会で「トレイルの勾配は3%〜10%が良い」というお話をしました。今回はその点についてもう少し詳しく紹介しましょう。

今回は主に「ASSESSING THE INFLUENCE OF SUSTAINABLE TRAIL DESIGN AND MAINTENANCE ON SOIL LOSS」(Jeffrey L. Marion 、 Jeremy Wimpey )という論文をざっくりと紹介する形になります。

きちんと知りたい方は原文を読んでみて頂ければと思いますが、「英語の論文なんて面倒臭くて読んでられるか!」という方には、この論文を書いた Jeff も出演しているこちらの「How trail designers build good hikes」という動画も分かりやすいと思います。

「動画を見るのも面倒くさい!」という方には、なんと「ナゾロジー」で日本語でまとめてくれている方がいましたので、こちらをご覧ください。

用語紹介

具体的な話に入る前にいくつかの出てくる用語の紹介をしておきたいと思います。なお日本語訳については正式なものではなく、勝手に訳したものです。いちお、日本でも違和感なく意味が理解しやすいであろう言葉にしたつもりですが、もっと適切な訳があるかもしれません。

Trail Impact

「トレイルインパクト」でなんとなく分かると思いますが、日本語で言うと「トレイルに与える悪影響」の「トレイルの荒廃」といった感じでしょうか。次に紹介する「Soil loss」「Muddines」「Widening」は三大トレイルインパクトと言えるでしょう。

Soil loss

「土壌の侵食」「土壌の流出」という意味で、日本でも一番問題となっている部分だと思います。土壌が失われることから他の問題に繋がっていきます。

Muddines

「ぬかるみ」「泥濘」です。これも土壌の侵食と同じく他の問題につながってくるので、土壌の侵食と並んで大きな問題です。

Widening

トレイルの幅が広がる「拡幅化」ですが、「複線化」も含めてよいと思います。土壌の侵食によるものに加、土壌の侵食やぬかるみを避けてるためにハイカーが作る場合もありますね。

Fall line

某雑誌やウィンタースポーツ関連の単語ではありません。地図でいうと等高線に対して直角のラインという意味になります(下図参照)。「直登ライン」「直登コース」といった方がわかりやすいでしょうか。おそらく、水がfall(落ちる)ラインという意味で付けらているだと思います。

Contour line

日本に訳すのに一番頭を悩ます単語です。contourは地図の等高線という意味なので「等高線と水平なライン」といった意味になります。トラバースという表現も考えましたが、今回は”直登”に対する言葉として「水平ライン」「水平コース」としたいと思います(下図参照)。

Trail Slope Alignment(TSA)

ここれは少し専門的な単語になります。これは、トレイルの向きが直登ラインに対してどれくい傾いているかを表す単語です。例えばトレイルが直登していれば、TSAは 0 ° になります。逆に水平ラインであれば、TSAは 90 ° ということになります。つまりTSAは 0 °~ 90 ° の値をとります。今回はそのまま「TSA」と言うことにします。

Trail Grade

こちらはトレイルの進捗方向に対する傾きです。例えば 10 m進んで 1 m高さが上がるとすると、1 m ÷ 10 m でトレイルグレードは 10 % という表現になります。TSAと同じように度数で表してもよいのですが、パーセンテージで表現することが多いようです。今回はそのまま「トレイルグレード」を使いたいと思います。

CSA

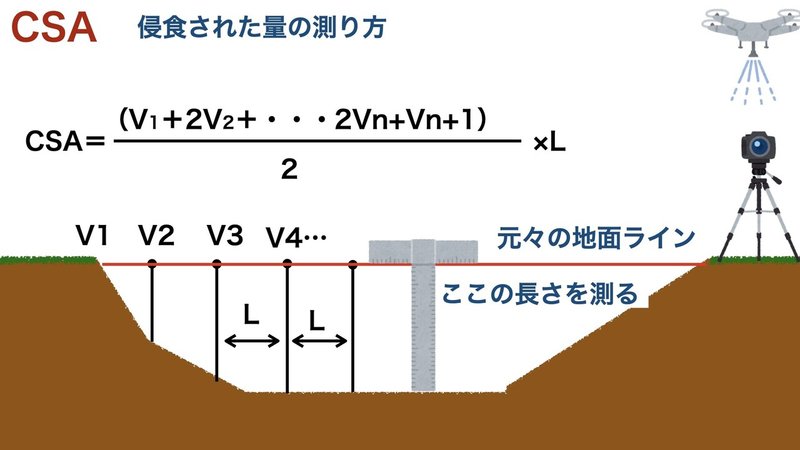

かなり専門的な単語で日常生活で使うことはまずないでしょう。これは Cross section area の略で「断面図」のことで、簡単に言うと土壌侵食の量を表す時に使われている単語です。とりあえず、この値が大きいとトレイルインパクトが大きいと思ってもらえれば良いでしょう。余談ですが、かつては土壌の浸食を測る時には下図のような方法でやっていたそうです。その後、カメラの視差から計算する方法ができ、現在はLiDARなどの技術を使うことでもっと簡単に計算できるようです。

Trail Slope Alignment Angle

それではようやく本題に入ります。今回のnoteは「トレイルの勾配と持続可能性の関係」というタイトルにしました。アメリカのトレイルを作る際にはこの勾配をとても重要視しています。そして、勾配と一口に言っても大きく3つの勾配があります。その一つがTSAです。

TSAは先ほど紹介した通り、直登ラインに対するトレイルの向いている角度を表すものです。このTSAとトレイルインパクトにはどうやら相関があるということが分かっています。TSAが 0 °-22 ° つまり直登ラインのトレイルは土壌も流出しやすく泥濘化もしやすかったのです。反対にTSAが 69 °~ 0° つまり水平ラインのトレイル はトレイルインパクトも起きづらい、つまり持続可能性が高いと言えます。

このTSAの優れている点は、地形図やGISだけで計算できるという点です。実際にトレイルを現地調査しようとすると莫大な労力がかかります。しかし、TSAを使えば自宅でいながら持続可能性の低い箇所はどこなのかを、ある程度割り出すことができます。もちろん実際にはその場所や地形や地質、植生、利用者数といった要素も絡んできますが、労力を軽減することができるでしょう。また、トレイルインパクトが発生している箇所があった場合に、トレイルを付け直すとすればどのようなラインを引けば良いか?を考えるのにも役立ちます。

Trail Sustainability Rating

では、このTSAに対してさらにもう一つの勾配である「トレイルグレード」も加えるとどのようなことが分かるでしょうか。詳細は原文を読んでいただくとして、TSAとトレイルグレード、そしてトレイルの持続可能性を4段階(Good、Neutral、Poor、Very Poor)に評価したマトリクスを作ると下図のようになりました。

”Good”つまり一番持続可能性高いのは、「トレイルグレード=3~10 %」かつ「TSA> 30 °」という結果になりました。対して「トレイルグレード> 20 %」や「TSA=0~30 °」が”Very Poor”と持続可能性が低いのはなんとなく想像できますね。ここで要注目なポイントは「トレイルグレード=0-2 %」は”Neutral”で、さらに「トレイルグレード=3~10 %」でも「TSA= 0~30 °」だと”Poor”と、持続可能性が低いという点です。

「トレイルグレード=0-2 %」の所はなぜ持続可能性が低いのでしょうか?それは、トレイルグレードが低すぎると水を排出するのが難しいため泥濘化しやすくなるためです。泥濘ができるとそこから土壌の流出や複線化に繋がるというわけですね。

また、たとえ「トレイルグレード=3~10 %」であっても直登ライン(「TSA= 0~30 °」)に作られたトレイルはやはり水が排出されないため、持続可能性が低くなるということです。まとめると次のようになります。

①直登ラインはダメ

②トレイルグレードは低すぎても高すぎてもダメ

日本の登山道とサステナブルトレイル

今回はアメリカのトレイルに関する研究の紹介をしました。こういった話をすると「日本とアメリカでは環境が違うので日本の登山道には当てはまらないのでは?」という疑問が出てきます。確かに日本とアメリカでは地形、地質、気象、文化、予算、法整備など多くの違いがあります。とはいえ、アメリカもその地域によってその環境は全然違いますし、日本もアメリカも同じ物理法則が働いています。果たしてどうなのでしょうか?

この疑問に対する現状の答えは「わからない」です。

なぜなら日本ではこれらの研究がなされていないからです。このnoteを見ている方の中には日頃、登山道の管理に携わっている方もいると思います。一度ご自身が関わっている登山道のTSA(Tozando slope alignment)や登山道グレードを調べてみてはいかがでしょうか?もし調べた方がいたら是非公表していただきたいです。

▼過去の登山道学勉強会に参加したい方はコチラ▼

▼アメリカのトレイルの作り方をもっと知りたい方はコチラ▼

▼全国の事例を知りたい方はコチラもおすすめ▼

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?