陶磁器(陶器と磁器)

日本における陶器・磁器の歴史は古く、その技法や用途、装飾方法や美の視点に至るまで、時代によって様々な変化がありました。

今回は陶器・磁器それぞれの特徴、時代背景に着目しながら、現在までどのように受け継がれてきたのか、ご説明いたします。

〈目次〉

1.陶器とは

2.磁器とは

3.陶磁器 写真ギャラリー

①信楽焼(しがらきやき)

②萬古焼(ばんこやき)

③美濃焼(みのやき)

④唐津焼(からつやき)

⑤瀬戸焼(せとやき)

⑥益子焼(ましこやき)

⑦萩焼(はぎやき)

⑧備前焼(びぜんやき)

⑨丹波立杭焼(たんばたちくいやき)

⑩小鹿田焼(おんたやき)

⑪九谷焼(くたにやき)

⑫砥部焼(とべやき)

⑬京焼(きょうやき)

⑭有田焼(ありたやき)

1.陶器とは

陶器とは、主原料に陶土を用いており800〜1,300℃で焼いたものです。

陶土を使用することから、別名「土物」と呼ぶこともあります。

陶器の特徴としては、「熱しにくく冷めにくい」という点です。

熱伝導率が低いため、熱い飲み物を飲む場合におすすめといえるでしょう。

また磁器と比較すると吸水性が高いのですが、水を通すことはありません。

その理由としては、釉薬を施すからです。

日本の有名な陶器としては、以下のようなものがあげられます。

信楽焼 、萬古焼、美濃焼 、唐津焼

瀬戸焼 、益子焼、萩焼、備前焼、

丹波立杭焼

※釉薬(うわぐすり・ゆうやく)

素焼き段階の陶磁器の表面に塗布する薬品のことです。塗布しておけば、焼くことでガラス質になります。仕上がりにツヤ感が出したり、水の浸透を防いだりすることが可能です。

2.磁器とは

磁器とは、主原料に陶石を用いており1,200〜1,400℃程度で焼いたものです。

具体的には、陶石を砕いて粉末化した石粉を使用します。そのため、別名では「石物」とも呼ばれる器です。

陶器と比較すると、吸水性が非常に低く硬度が高い点が特徴となっています。

また熱伝導率が高く、「熱しやすく冷めやすい」のも磁器の特徴です。

日本の有名な磁器としては、以下のようなものがあげられます。

九谷焼 、砥部焼京焼、京焼、有田焼

※陶石(とうせき)

陶磁器原料として利用される鉱物集合の一般的名称のことです。

3.陶磁器 写真ギャラリー

①信楽焼(しがらきやき)

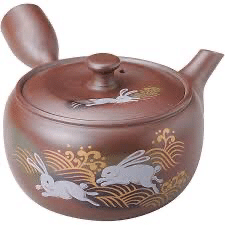

②萬古焼(ばんこやき)

③美濃焼(みのやき)

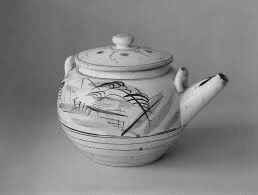

④唐津焼(からつやき)

⑤瀬戸焼(せとやき)

⑥益子焼(ましこやき)

⑦萩焼(はぎやき)

⑧備前焼(びぜんやき)

⑨丹波立杭焼(たんばたちくいやき)

⑩小鹿田焼(おんたやき)

⑪九谷焼(くたにやき)

⑫砥部焼(とべやき)

⑬京焼(きょうやき)

⑭有田焼(ありたやき)

参照元: 「中川政七商店」Webサイト、「大人の焼き物」Webサイト

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?