はげ山の夜明け

ムソルグスキーの「はげ山の一夜」

いわゆる描写音楽として有名なものの一つだ。

夜,魔物たちがはげ山に集まって宴を開く。

朝になり,教会の鐘が聞こえてくると,魔物たちは姿を消していき,夜が明ける,という筋書きだ。

学生のとき,一橋大学管弦楽団の演奏会に賛助で参加した。といっても,いわゆるエキストラではなく,大学同士の交流の一環で参加したのだ。賛助出演ではなく友情出演といったところか。

参加は合宿から。

曲目はドビッシーの小組曲とドヴォルザークの交響曲第8番,そして,このはげ山の一夜。

合宿にはクラリネットで参加した。

個人練習で何度も練習したのは次の箇所である。上がクラリネット,下がファゴット

ここは,「魔物たちの足取り」と書いてある解説もあるが,私の感触は地中から魔物が這い出てくるイメージだ。それは,ファゴットとクラリネットの低音にある。

クラリネットは音域の広い楽器で,低音部と中音部,高音部で音色が異なる。

クラリネットの低音は,いかにも地中からという印象を与える。

本番では鐘を担当した。打楽器メンバーが足りなかったためである。

鐘といっても,本物ではなく,2本の鉄パイプをつり下げたもの。チャイムのようなものだ。それを木槌で叩く。

鐘が鳴るのは魔物たちの宴の山ではなく,ふもとの教会だ。遠くから聞こえる鐘だから,バランスとタイミングが重要。簡単なようでいて,毎回同じ強さで叩くのはなかなか難しい。

その後,クラリネットとフルートでこの曲を吹く機会があった。

何といっても聴かせどころは夜明けの場面だ。

鐘が鳴り,魔物たちが去っていくと,薄明のメロディーをクラリネットが吹く。

これも,「牧歌的な旋律」と書いてある解説があるが,演奏する立場で言うとちょっと違う。

二短調で,まだほの暗い夜明けを表現する旋律だ。

始めのドの出だし(実音でBフラット)は,決してタンギングの「ギッ」という音になってはいけない。そっと始まるのだ。そして,ミ(実音D)の1オクターブの跳躍。スラーの印は切れているが,倍音でそのまま上がったかのようなきれいなレガートにしたい。これが結構難しい。クラリネットの音質を鍛えるための練習としてもちょうどよい。

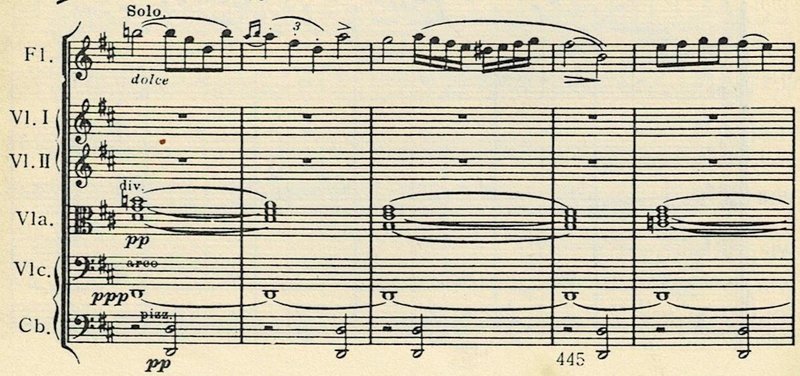

続いて,メロディーをフルートが受け継ぐ。

クラリネットの始まりの音から半音高いBの音から始まる。短調から長調に変わり,まさに太陽の光が差し込んでくる。クラリネットがノンヴィブラートで清澄な音であるのに対し,こちらはヴィブラートもかけて明るい音で十分歌いたい。

クラリネットもフルートも,同じ dolce の指定だが,もちろんその歌い方は異なる。

本番では他の人が吹いたが,練習時には,当日休んでいる首席に代わってクラリネットもフルートも両方を演奏した。(もちろん同じ日ではない)

なかなかできない体験だ。

聴衆がいない練習で,誰にきかせるのか。

もちろん,楽員に,である。

練習とはいえ充実した時間だった。