チームを主体にして仕事をする

こんにちは、nay3です。前回は、「万葉のチーム観、そのはじまり」にて、万葉が「チーム」について学び変わっていったきっかけをご紹介しました。この記事では、いま万葉がどんなチーム観を持っているかをご紹介します。

意識的にチームを作る

チームとは何でしょうか? チームをどのようなものとして捉えるかに、その組織のチーム観の特色が表れるように思います。

万葉の場合、チームを独立した生物のような存在として捉えます。メンバーは、意識的にチームを作ろうとして、チームを形成します。いわば「チームを構成しようとする意思の集まり」がチームなのです。

個人主体の組織とは発想が異なる

個人を基本にしつつ、人々が協力してやっていく、というイメージであれば、チームやチームワークについて、次のような考え方になるでしょう。

・人が集まった物理的な単位がチームだ

・「チームワーク」を大切にして個人個人ががんばって行こう

こうした、個人を基本とする組織では、チームがうまく機能しているかどうかを考える場合、次のような問いかけが行われることになるでしょう。

・そのチームの責任者はチームを効果的に運営できているか?

・◯◯さんはチームワークを大切にできているか?

しかし、万葉のチーム観は、このような、個人を基本とする発想の上にはありません。万葉のチーム観のもとでは、チームがうまく機能しているかどうかの問いかけは、次のような形をしています。

・我々はチームになれているか?

・そこにチームはあるか?

私たちは、「単に人が集まっただけではチームではない」「人々のチームになろうという意思と努力によってチームになる」というものの見方をしているのです。

万葉では、仕事の主体はチーム

万葉的なチーム観では、仕事の主体は個人ではなく、チームとなります。メンバーは、チームという生物がより良い仕事ができるように、チームという生物の一部として動くということになります。

この考え方は、個人主体の考え方とはだいぶ違います。

個人主体の組織では、チーム内の各個人がそれぞれの責任を負います。そのような組織では、仮になにか仕事上の失敗が発生したときは、上司が失敗したことは上司の失敗であって部下の責任ではないとか、部下の失敗はその部下と上司の責任であるといった具合に、個人個人に視点を置いた考え方をします。

しかし、チーム主体の組織では、発想が異なり、チーム全体がチームの仕事の責任を負うと考えます。チーム全体での失敗と捉え、何を学んで、どのように次に活かすかにフォーカスします。

フラットな組織への志向性

チームが仕事の主体となり、チームの仕事についてチーム全体が責任を負うという構図が成り立つためには、どんなメンバーもチームの仕事に責任を感じて進められる体制である必要があります。

誰しも、自分の意見をろくに聞いてもらえない、状況や目的がわからないまま指示が降りてくるような状況では、チームの仕事の結果責任の一端を負いたいとは感じないでしょう。こうした状況では個人が仕事の主体となるほかの選択肢はありません。

チームが仕事の主体となるためには、以下のような前提が必要です。

・チーム内のメンバーは誰でも、チーム内のどの仕事も理解しようと思えばすることができる。

・自由に安心して意見を述べられる。尊重される。

・メンバーは、最終的に決める役割を担った人の決定に心からコミットできる。仮に決定役の決定が間違いであることが後からわかっても、責任の一端を負う気持ちでいる。

このような状況を作るには、伝統的な組織構造であるピラミッドよりも、フラットな系統の組織構造のほうが向いているのではないかと私は考えています。

万葉の組織は、ホラクラシーという考え方を参考にして作っています。ホラクラシーでは、組織構造を細胞構造の入れ子のように捉え、人々の仕事の違いを地位ではなく役割の違いと捉えます。役割にある人はその役割に割り当てられた仕事領域の最終決定権限を持っており、上位者といえども決定内容を変更することはできません(役割に就任する人をチェンジすることはできます)。

そのようなホラクラシーの考え方と、チームが主体になって仕事をすることは、別々の話であって、直接結びつくわけではないと思います。しかし、ホラクラシー的な組織では、ピラミッド組織のように上にいくほど権限と責任が大きいという前提がないので、誰でもチームの仕事を良くするためになんでもやれるという感覚を持ちやすいという相性の良さがあるように思います。

チームが主体となると、仕事の質が変わる

個人主体の組織と、チーム主体の組織では、仕事の質が異なるということを感じています。

1. 仕事全体に対して効率的に対処できる

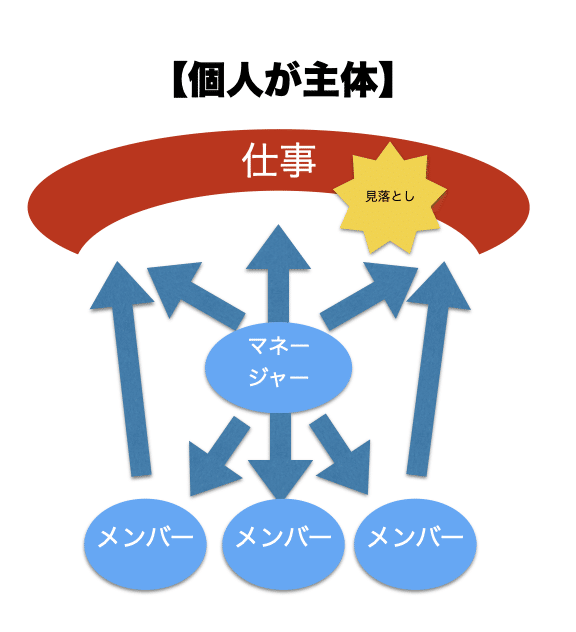

個人が主体の場合、個人に仕事を割り振る段階や、割り振った後での状況変化の際に、全体としてやるべき仕事の一部を漏らしてしまいやすい傾向があるように感じています。全体像と具体的な仕事の両方を見られる人の人数が少ないためです。

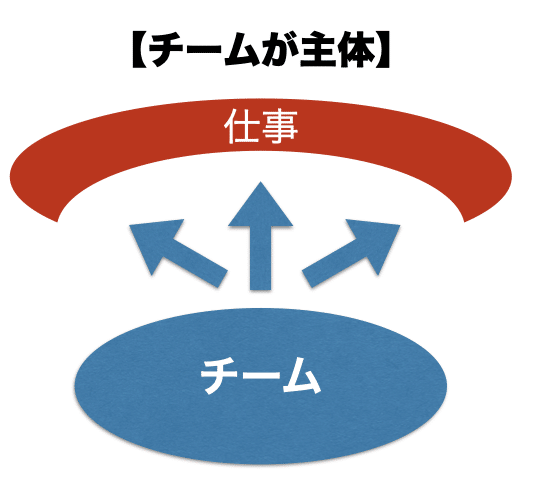

その点、チーム主体で仕事をしていると、仕事の全体を全員でカバーする形になるので、仕事が個人間で漏れづらくなり、全体で効率的に対応できるようになるように思います。

2. 仕事のクオリティを高めやすい

仕事のニーズに対して、実際に進めている仕事が最適でない状況というのは、よく発生します。こういうときに、個人主体かチーム主体かで、差が出やすいように感じています。

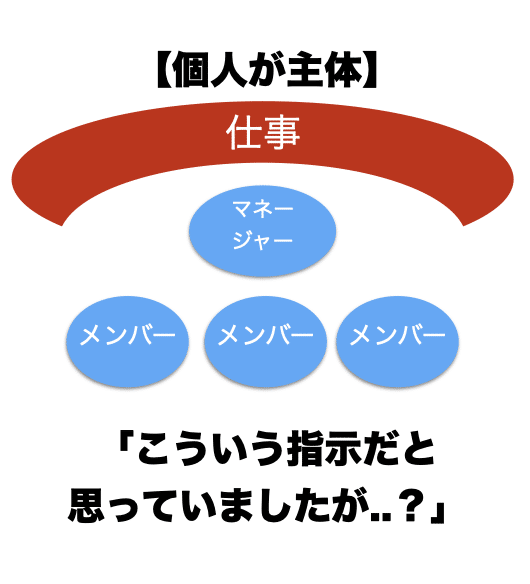

個人が主体の組織では、個人はチームが直面している仕事のニーズの全体像を直接見るのではなく、自分に依頼された仕事内容を見るという形になりがちです。この場合、チームが直面する仕事の全体像をみて個人に割り振り、修正を依頼するのは主にマネージャーの責務だと考えられますが、マネージャー一人ではカバー範囲に自ずと限界があります。そのため、軌道修正が遅れたり、軌道修正のクオリティを上げづらい傾向があるように思います。

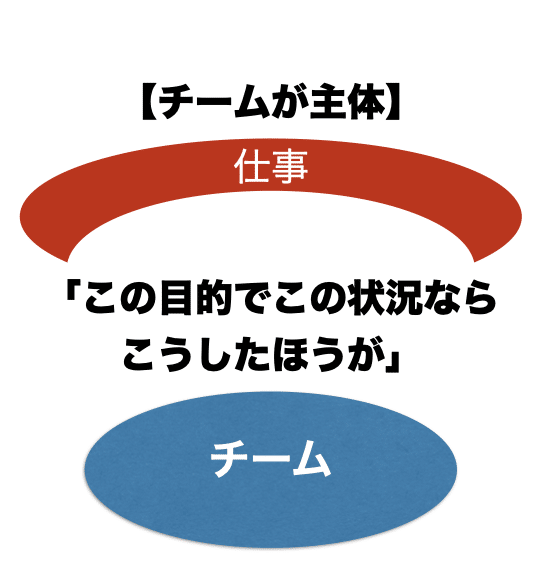

一方、チームが主体の場合は、チーム全体で仕事全体を見るため、仕事上のニーズと自分たちの仕事のズレに気づいた場合、すぐにどう改善するかを考えて行動するフェーズに入ることができます。みんなで解決案を出して進めるため、軌道修正のクオリティを高めやすく、負荷が分散するというメリットもあります。

こうしたことから、チームが主体で行う仕事は、総合的にクオリティを高めやすいと感じています。

3. チームの作成・維持に労力がかかる

ただし、チームが主体で仕事を行うということは、個人が主体で仕事を行うのに比べて、チームの作成・維持のために大きな労力が必要になります。チームを主体にする場合、全員がチームの仕事に関するすべての情報を均一に近い状態で持っている必要があるからです。

何か新しい仕事を開始するにあたって、個人が主体の組織では、個人ごとにやってほしいことを依頼すればすぐに開始することができます。しかし、チーム主体の組織では、全員が経緯や目的などを理解し、優先すべき事柄などについて同じような判断をできるように整える必要があります。

情報共有については、一般的に大切だと認識されていると思いますが、チームを主体とするのか個人を主体にするのかで、必要とされる情報共有の程度が大きく異なるように思えます。

個人が仕事の主体の場合、個人は自分の依頼された仕事に直接関係ない情報をあまりたくさんもらっても、活用できず、仕事に集中しづらくなります。何でも共有するということがメンバーからいつも歓迎されるとは限らないのです。そのため、ピラミッドの階層や、仕事の分担に沿って、共有される情報の量はおのずと調整され、必要そうな人に必要な情報を渡すという形になりがちです。

一方、チームが主体となって仕事をするためには、チームの仕事に関する情報はすべて「ある方が良い」というよりは「ないと始められない」ものです。気づいたときにはなるべく情報を渡すようにしているとか、何でも気軽に聞いてくれと言い渡しているとか、そういうレベル感ではありません。すべての情報をチームで共有することを基本的な習慣にし、共有できていないものが判明すればエラーとして対応することになります。このように情報共有・認識あわせに相当な労力を割き続けることではじめて、チームが1つの生物として動ける状態になるのです。

まとめ

本記事では、万葉のチーム観について、「チームを仕事の主体とする」という特徴にフォーカスしてご紹介しました。このようなやり方は「チーム開発」の考え方を仕事全般・会社全体に取り入れようというような発想で育ってきたもののように思います。

次の記事では、話題を変えて、働きやすさの実現のために私たちが工夫してきたことを書いていきたいと思います。

株式会社万葉ではエンジニアの採用を行っています!

https://everyleaf.com/we-are-hiring