Food|氷の国、サハ共和国の食事

2019年の6月から日本科学未来館で開催された「マンモス展」の取材、展示品撮影で、ロシアのサハ共和国に行ったことがあります。

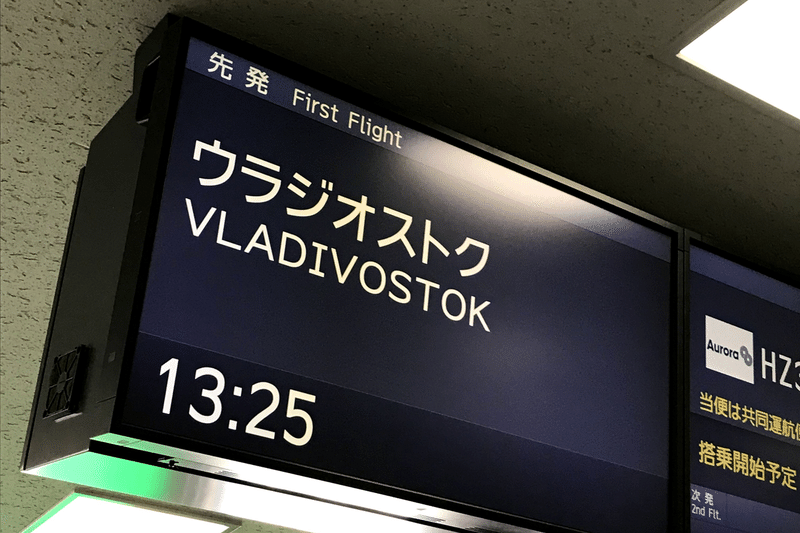

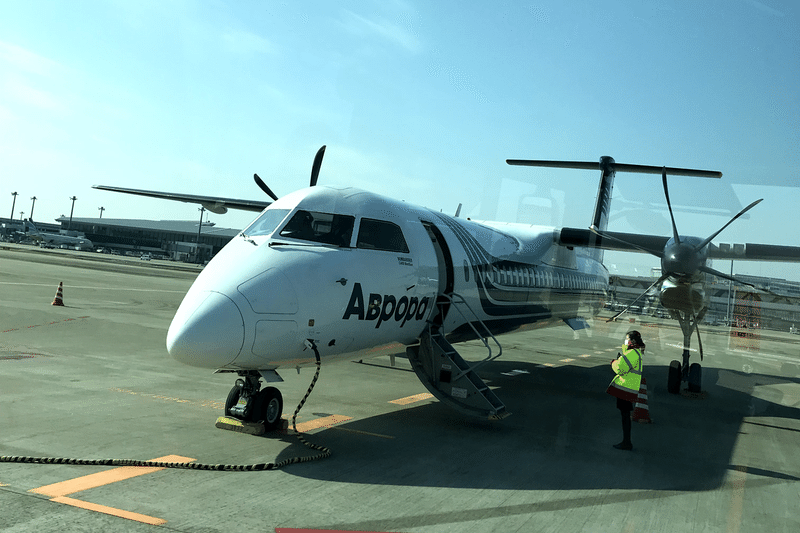

成田空港から、サハ共和国の首都ヤクーツクへは、10時間30分。とちゅうウラジオストックを経由します。羽田からはプロペラ機に乗ってウラジオストックへ。旅立ったのは、2019年1月末のことでした。

ウラジオストックでは、巨大なマトリョーシカが出迎えてくれます。

着いたのは夕方。時差は1時間です。こんな感じで、あまり寒そうではないのですが、マイナス17℃とかです。ロシア語は、ハングル同様、まったく読めないし、イメージすらつきません。お隣の国なのに、この差はなんなのでしょうか。

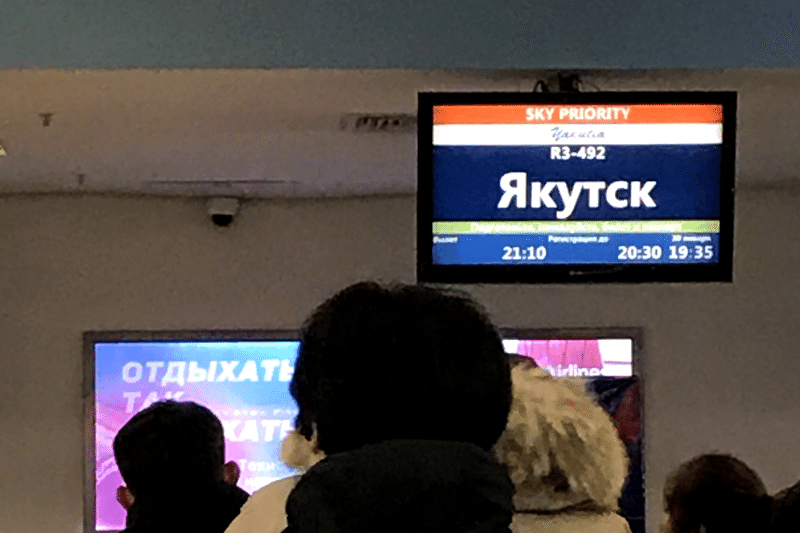

1時間ほどの乗り換え時間を経て、いよいよヤクーツク行きの飛行機に乗ります。

成田の時はけっこう軽装なのですが、ウラジオストックの空港内でヤクーツク用に厚手のインナーを着込んで搭乗します。なにせマイナス40℃の世界に行くのですから。

ウラジオストック~ヤクーツクは、7、8時間のフライト。簡単な機内食が出ました。

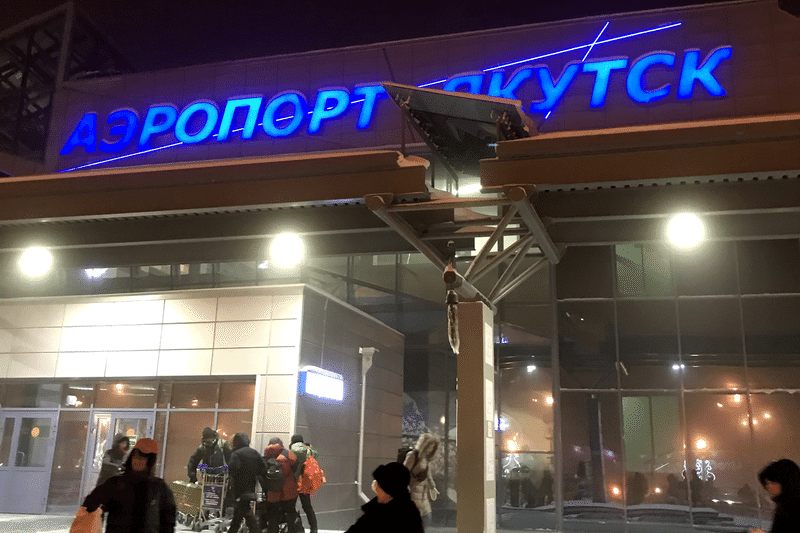

ヤクーツクに着陸態勢に入ろうとしたころに、空港付近に霧がかかり、急遽引き換えすというハプニング。2時間くらい飛んだ、基地みたいなところに降ろされて待機。言葉がわからないなか、どうやら着陸できる状況までまつことに。

こんなところでずっと出られず収容されたら凍え死ぬのでは、という恐怖を感じながら、無事2時間ほどで飛行機が飛びました。よかった。。。

無事にヤクーツク空港に完全防備で到着しました。時差はなし。日本のほぼ真北にあるからです。着陸待ちがあったこともあり、時間は夜中というか明け方で、気温はマイナス41℃。マイナス40℃の世界では、「深呼吸すると杯が凍って死ぬ」「手や足の先が凍って切断することもある」などと脅かされたけど、いがいと現地の人は軽装なイメージでした。

ヤクーツク(Якутск, Yakutsk, Дьокуускай (ジョクースカイ))はロシア連邦に属するサハ共和国の首都。レナ川に面する河港を持つ。人口は約32万人

1632年に建設された要塞を起源とする。北東連邦大学やロシア科学アカデミーの支部がある。(ウィキペディアより)

ヤクーツクは、永久凍土(通年ゼロ度以下の土)に冷凍保存された1万年以上前のマンモスの発掘・調査の中心になっている街です。取材の目的も現地にある大学との連携で、古生物学的資料を真近で見られたり、実際に触れることができる貴重なものでした。

目の前のものを観察することから思考を展開していくのは、本当に重要だなと、改めて実感しました。

そのあたりのことは、またあらためてということで、今回は、氷の国での食事について書いてみようかと思っています。

ヤクーツクのおもてなし料理「ストロガニア」

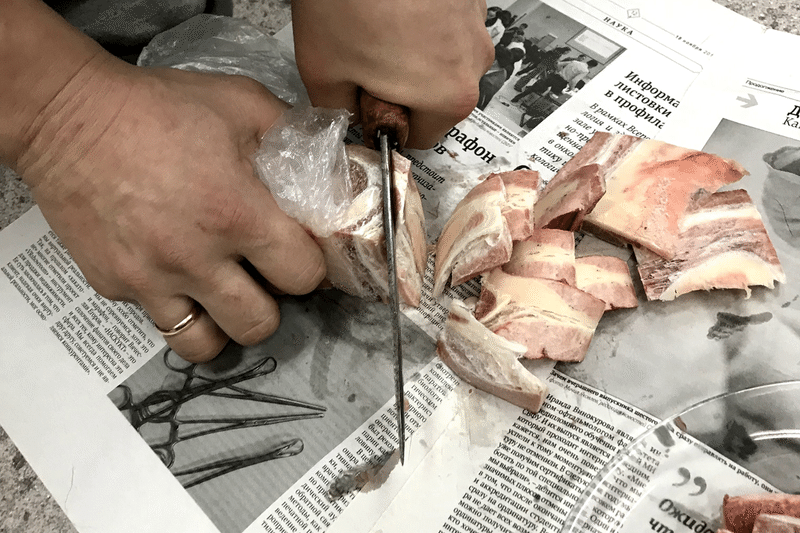

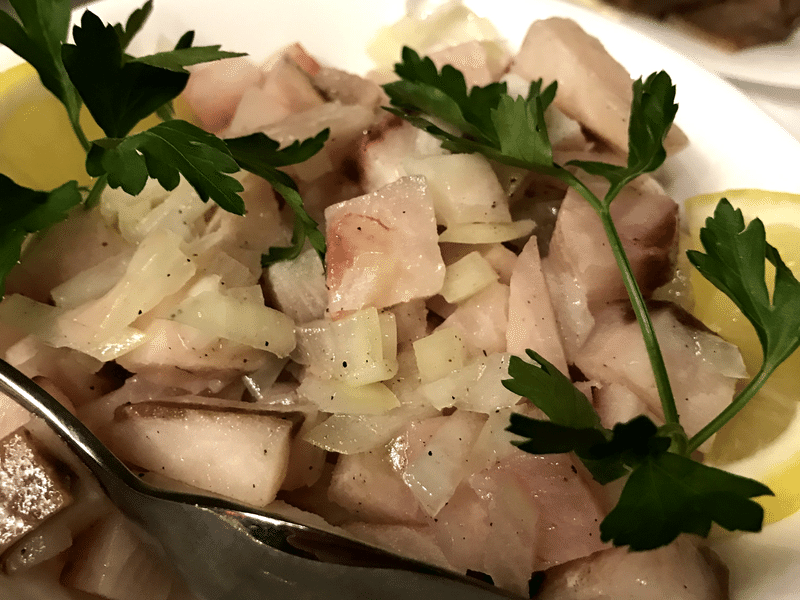

現地でのもてなし料理の代表は、魚(湖魚や川魚)を凍ったまま薄くスライスして食べる「ストロガニア」です。

マイナスの世界では、空気も川も氷ます。そんな地では料理も凍ったままたべます。凍った湖魚や川魚をスライスして塩コショウで食べるという、かなりワイルドな料理です。

大学の研究室で、「いいのが入ってるんだよ」とばかりに、お茶菓子代わりに出てきたストロガニアは、ヒメマスと鹿(トナカイだったかも)でした。

手づかみで口の中に放り込むと、口内の温度で脂が溶け出て行きながら、身に熱が入り、香りがたってきます。氷の下で生きるために脂をたくわえた魚のふくよかな姿がぼんやりと浮かび上がってきます。そして徐々に味が見えてくる。魚はある種の急速冷凍された状態なのだろう、腐敗香りはしない。生魚としてたべて、十分おいしい。

凍っているので、食中毒の心配もないので、安心ともいえます

ただ、どうしても残る河魚、湖魚特有の臭いと、塩・コショウしかか味付けがないので、どうしても単調になってしまうのが難点です。その点は、もっと改良点できそうなので、「新・ストロガニア」みたいな、イノベーションの可能性は大いにありそうです。

ヤクーツクのレストランでの食事

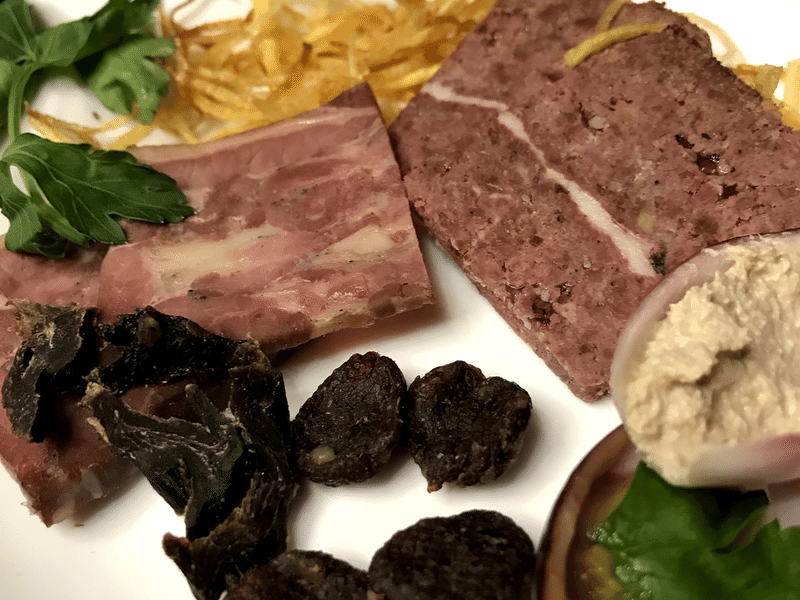

歓迎の宴は、ヤクーツクの伝統料理が食べられるレストランへ。

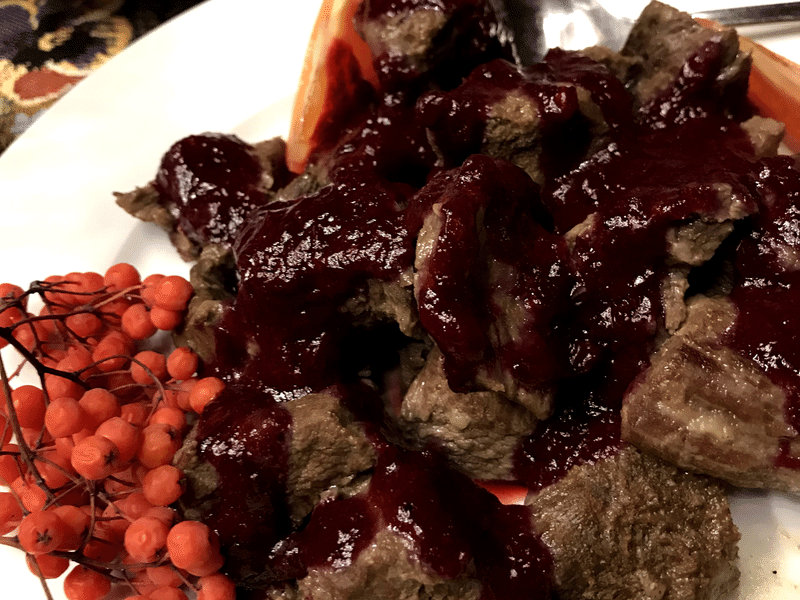

伝統的な食肉はトナカイです。焼いたり、パテにしたり、ジャーキーにしたり。

基本的には、保存する加工、焼いて殺菌する加工が中心で、ソースなり味付けは、その臭みをとろうとするためのものという感じで、最低限の調理という印象です。

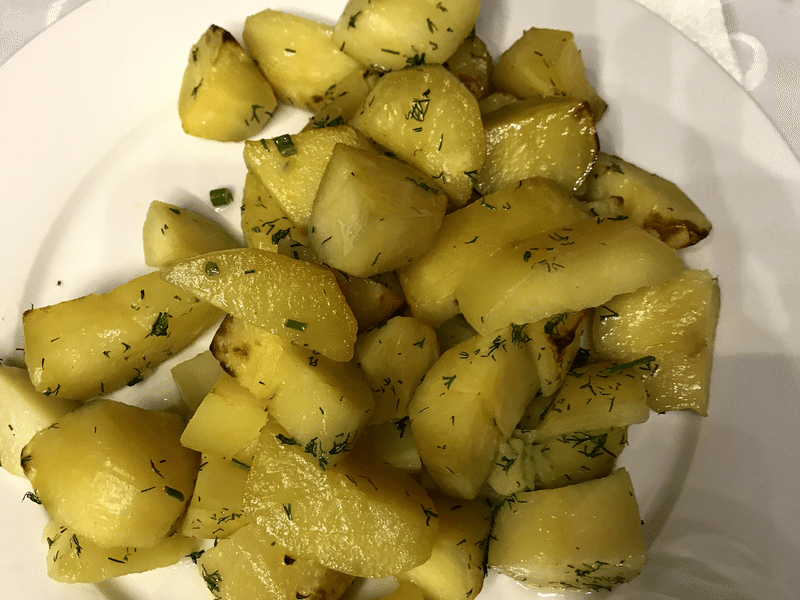

氷の国なので、野菜が少ないなかで、ジャガイモは貴重な野菜のひとつ。トナカイの肉が苦手だった僕には、ジャガイモがえらくおいしく感じた。

ストロガニアのように凍った魚をタマネギで和えた、カルパッチョのような料理。しかし、魚は凍っている。

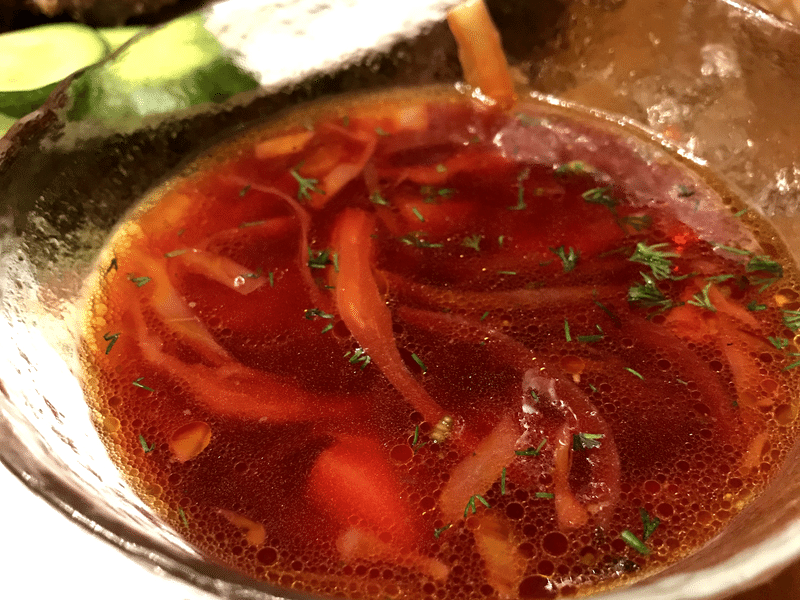

このビーツのスープはおいしかったですねぇ。

こちらでもメインでストロガニアが出てきます。

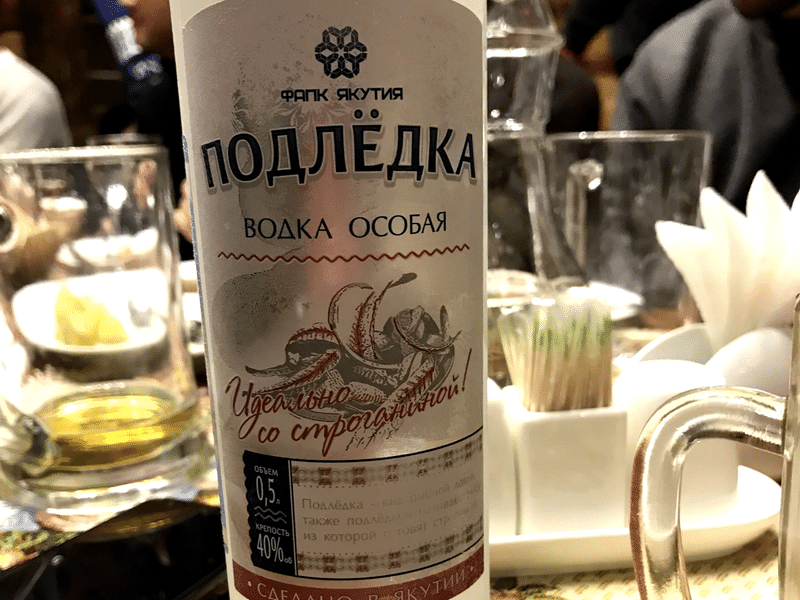

一方、ウォッカは、どこで飲んでもおいしかったし、安い。気を付けないとやばいやつでしたが、嗜好の方向は、酒による体温の上昇だったり、陽気さだったり、生きる楽しみをそういうところに見出しているように感じました。

ヤクーツクの大学の学食

取材の拠点をヤクーツクの大学にしていたこともあって、大学の学食を食べる機会もありました。

羊肉の混ぜご飯やビーフストロガノフ風、鶏、豚各種。中国料理っぽい感じが全体的しました。街行く人はヨーロッパ系よりもモンゴル系の人が多かったので、そういった好みの方向もあるかもしれません。

ヤクーツクの町中

取材がみっちり入っていたので、なかなか街歩きできなかったのですが、たまにスマホで写真を撮っていました。

ホテルからヤクーツクの街の眺め。

ヤクーツクには、ヨーロッパ的な近代ホテルは2軒あるそうで、そのなかの1軒に宿泊しました。見た感じは、ヨーロッパでスタンダードなホテルというたたずまいです。

こちらは大学から。

そとを歩くときは、ヒマラヤ登頂するような登山チームが着る防寒具を着用。中には、羊毛のセーター、ヒートテックなどを3重にして着ているイメージです。

日中でもマイナス30度とかななので、これくらいしないといけません。

ちなみに、寒すぎて、携帯のバッテリー液がすぐ凍ってしまいます。体に近いところに入れて温めていないといけないのですが、気を抜いて防寒具のポケットとかに入れてようものなら、携帯が使えなくなってしまいます。

あと、フォトグラファーさんも苦労されて、電池もそうなのですが、カメラ自体が10分も野外で撮影しようものならシャッターが下りない、動かなくなってしまうんです。過酷な世界でした。

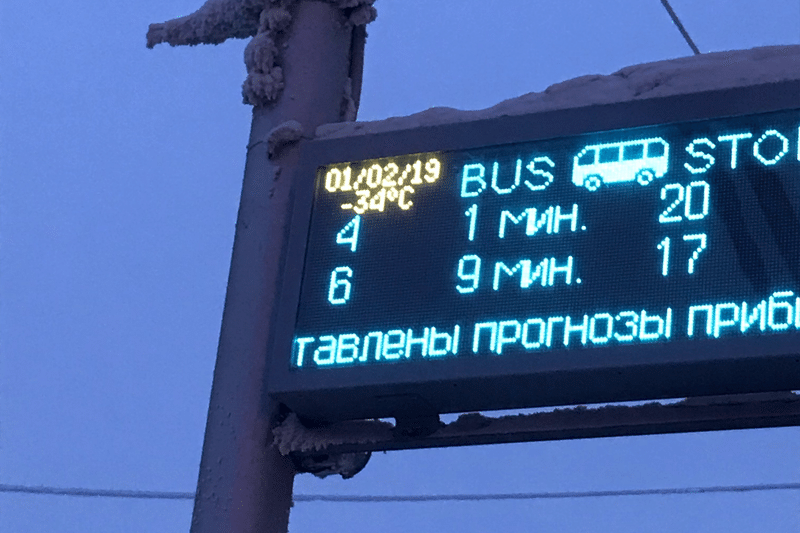

取材が、みっちりだったので街歩きはそれほどできなかったのですが(外に出るたびに着込んで準備しなければいけないので、外出も一苦労)、1日だけ朝、外を歩くことができました。

朝6時で、マイナス34℃、それほど寒くないな、という印象になっているのが不思議。街中には、サブウェイがあるのを見つけました。アメリカ企業ですね。

寒すぎて、自分の息でまつ毛と眉毛が氷ます。

滞在の打ち上げ、政宗ラーメン

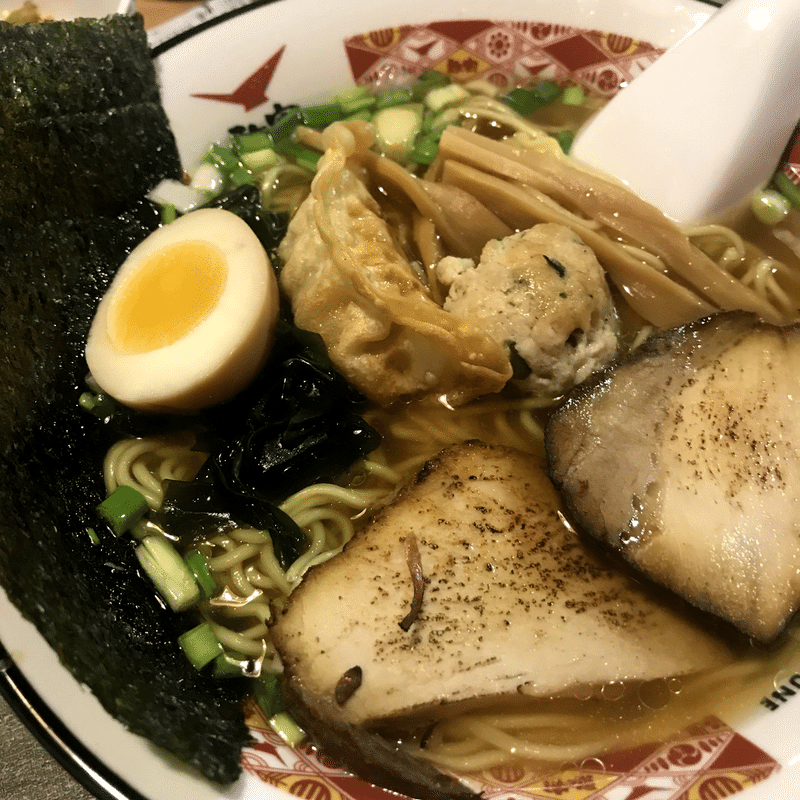

慣れない食事が続いたこともあって、取材旅行の打ち上げ、最終日の食事は、スタッフ全員でヤクーツク初のラーメン店「政宗ラーメン」で打ち上げです。

仙台の本店からスープ(真空パック)、麺直輸入で、日本の味を再現。酸味のしっかりした醤油ラーメンで、東京にあってもおいしいと思う味。

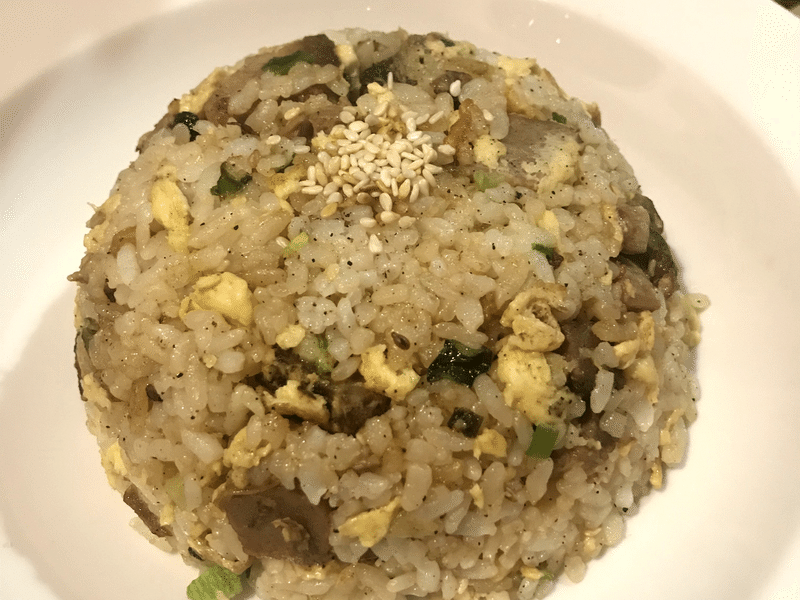

政宗ラーメン(揚げ餃子、肉団子、チャーシューのせ)を注文。ほかにも、チャーハン、三色丼、カリフォルニアロールなどのサイドメニューも豊富にありました。

写真を見ているだけでは、日本のラーメンショップとそん色ないように見えます。氷の世界という、まったく日本の日常が通用しない生活なはずなのに、ラーメンはある。不思議な感覚でした。

サハ共和国は、世界のダイヤモンドの20%近くを生産する国ということもあり、日本の鉱業会社の事務所が古くからヤクーツクにあることもあって、日本人も多いそうです。とうぜん、ほかの国の鉱業会社の事務所もあるでしょうから、意外とアジアのなかでも人種的に多様な街と言えるのかもしれませんね(実際に、見ていないので予測ではありますが)。

飲食取材ではなかったので、さっと表面を体験しただけなのですが、氷の国の食事は、貴重な体験になりました。

ーーーーーー

明日は「note」。2週間ほどで読んだnoteのなかからお勧めを紹介いたします。

料理人付き編集者の活動などにご賛同いただけたら、サポートいただけるとうれしいです!