Crusader Kings 3 初心者講座② - 継承編(シーズン2まで)

最終更新日

・2024年2月

前回はこちらです。

初期の当主が死んで、子供が勝手に領地を継承し、4つもあった直轄領がいきなり1つしか残されてない上、子供たちも独立したため、兵力も税収も初期状態に戻されたせいでゲームオーバーになるというのは、みんなも経験したことがあると思うけど、今回この状況を回避するための解説をする。

継承の仕様

最初から変える文化もあるけど、とりあえず序盤の継承ルールは山分けです。

つまり嫡男から初め、タイトルのランク順で領地を継承させるのはデフォルトだ。

継承制度を変更することはできるけど、基本初期では無理だし、継承の仕様を理解すれば、別に変わらなくても思い通りに領地を継承させることができるため、ぶっちゃけ変える必要がない。

文化にもよるけど、男社会だと男性の継承者が生まれるまで、継承権は女性の継承者たちが山分けになる、しかし男性の継承者が生まれると、女性の継承資格は全部なくなって、男性の継承者に集中する。

基本継承資格は子供の代に流れるけど、もし当主が死ぬ際に子供がいない場合は、当主の兄弟が継承者になる。兄弟がいない場合は父親の兄弟の血筋に流れるって感じ。

継承者に男性がいない上、その女性の継承者はすでに他のハウスに嫁いだ場合は、継承資格は他のハウスに流されるため、現当主が死ぬまで一門の血を引いてる子供を産まないとゲームオーバーになる。

解決策として、適当に他の男と不倫して、生まれた子供を一門として認めるとおk。

謀略で他人と寝るによる妊娠はイベント扱いで、ほぼ100%で子供ができる上、男女の年齢を問わないから非常に強力だけど、よく考えると80歳のお爺さんが80歳のお婆さんが一回寝るだけで妊娠するとは、それはそれで怖い…

山分けの仕様

継承時、メインと設定されたタイトルは必ず嫡男が継承する、もしこのタイトルは公爵タイトルだと、その公爵領にある一つの伯爵タイトルも直轄領として嫡男に継承させる、山分けはここから始まる。

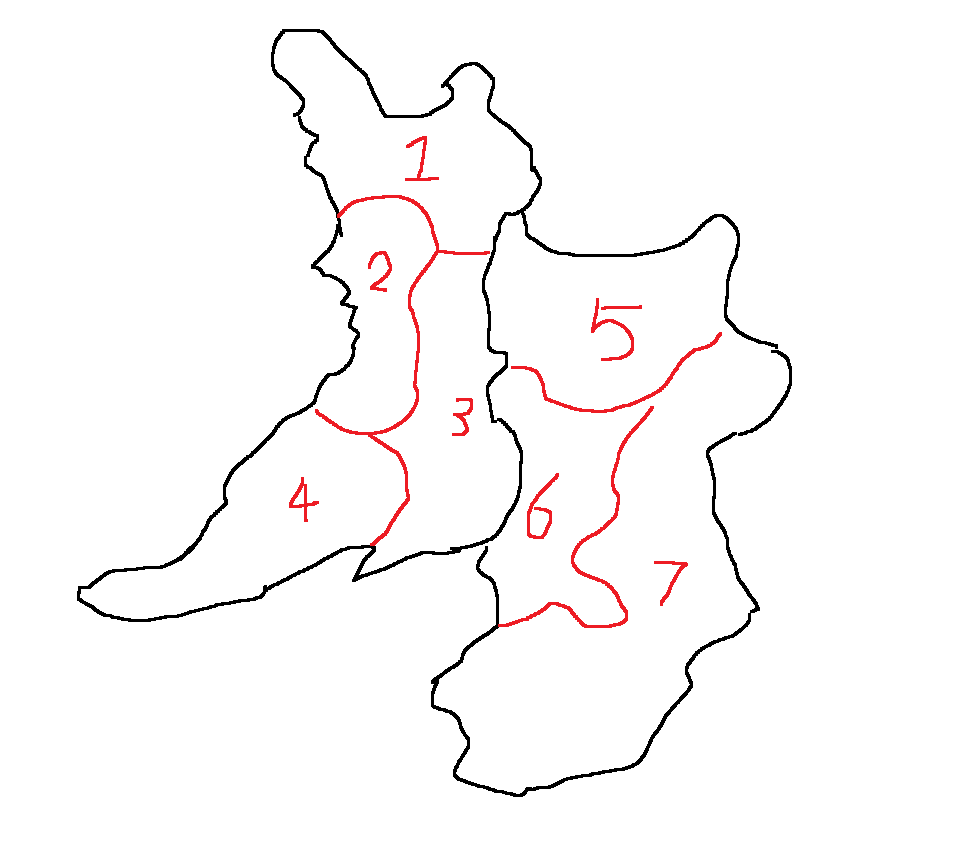

とりあえず上記の大阪らしきものを例にしよう。

子供が二人の場合は、公爵タイトル「大阪」・1と3の伯爵タイトルは嫡男が継承する、2と4の伯爵タイトルは次男が継承する。

子供が三人の場合は、公爵タイトル「大阪」・1と4の伯爵タイトルは嫡男が継承する、そして2は次男に、3は三男に。

基本タイトルの継承はこんな感じとなる。

メインに設定された公爵タイトル内の領地は優先的に嫡男に継承させるが、これは他の公爵タイトルが存在するという条件付きです。

今度はこの大阪と奈良らしきものを例にしよう。

大阪はメインタイトルに設定された。

子供が二人の場合は、公爵タイトル「大阪」と1-4は全部嫡男が継承する、公爵タイトル「奈良」と5-7は全部次男が継承する。

子供が三人の場合は、公爵タイトル「大阪」と1・3は嫡男が継承する、公爵タイトル「奈良」と5・6・7は次男に、2と4は三男に。

嫡男の一番高いランクのタイトルは公爵のため、同じ公爵タイトルの奈良を継承した次男はそのまま独立するけど、三男は2と4の伯爵領を継承したまま嫡男の家臣になる。

大阪は嫡男のメインタイトルになるから、奈良は次男が継承するため、山分けは2からではなく、5からです。

そして次男の公爵タイトルに属する領地は保護されてるため、公爵タイトルを継承できない三男は嫡男の領地だけを継承するようになる。

この状況を解消したい場合は、適当にもう一つの公爵タイトルを作ればいい。

たとえあの公爵タイトルに属する伯爵領は一つしかなくても、三男はあの公爵タイトルとその伯爵領しか貰えない。

要は同じランクのタイトルを公平に分けることができれば、下位ランクの数に関係なく、それぞれの最高ランクのタイトルに属する領地は全部該当の継承者に流れるってこと。

全タイトルを嫡男に継承させる方法

上記の山分けだと、現当主が死んだら領地はバラバラにされて、当然兵力も税収も減る。

継承制度を変えようとしても、この序盤だとロックされたり、賛成されなかったりするため、絶対無理です。

なので、この状況を打開するために、他の手段を取るしかない。

基本的に、方法は4つがある。

継承資格の喪失

一門の当主は、一族の継承資格を廃止・回復することができる、これを利用すれば、嫡男以外の男性子供の継承資格を廃止すれば、タイトルは全部嫡男が継承することになる。

しかし、序盤にとって条件が厳しく、一人だけの資格はともかく、子供たくさんの場合はまず無理。

そもそもこの継承資格の廃止は、帝国・王国まで広がった時に、一族の家臣が死んだら領地が他の国に取られることを防ぐための手段であり、継承権をコントロールするためのものではない。

注意すべき点は「一門の当主」のところ、一部の公爵・伯爵はゲームが始まる時に一門の当主ではないから、このコマンドを使えない。

出家させる

継承資格のある子供を出家させれば、当然その資格がなくなる。が、まず結婚はできないから、同盟目的で他国との婚約のある子供は基本同意しない。

子供に出家するかと尋ねられるのは10歳から、そして子供に拒否権があるため、できたらラッキーと言う程度の対策である。

それに、信仰ポイントは最低限でも350が必要のため、ぶっちゃけ序盤だと上記の継承資格の廃止より厳しいから、狙ってやるものではない。

殺す

もちろん嫡男以外全員皆殺しという方法もあるけど、このゲームは戦争で負けた敵を処刑しても暴政と見なされ、クーデターを引き起こすことになるから、罪のない自分の子供を殺るなんて許されるわけがない。

はっきりいうとこれは特定な条件が整った環境でしか使えない方法で、継承資格を剥がすや出家させることよりめんどくさいから、基本使わない方法です。

殺るにはいくつの方法がある、まずは現当主が暗殺特化のライブスタイル、これは割りと一番人道的かもしれない。

暗殺特化の場合は同時に二人を狙える上に、大体1年内に終わるから、どんだけ子供がいても対応できるのは長所だ。

ただし、成功率を上げるためにそれなりのお金がかかるから、序盤では結構きつい。

しかも、結局バレてブラックメールが送られる可能性が大きく、最悪の場合はそのブラックメールを送ってきた家臣が無理矢理に評議会の座を占めて、有力な家臣を反乱させることに繋がる。

そして曝露されたら「殺人犯」と「親族殺し」になり、家臣の好感度が一気に下がって、結局こっちも反乱エンドになる。

運が良ければ、処理したい子供が重罪を犯して、監禁することができる。

この場合は子供が死ぬまで監禁すればいい、身内の好感度だけが下がっても別に構わない場合はダンジョンに放り込めば数年内に勝手に死ぬから、大きなデメリットがない。

しかし、監禁できる罪を犯すこと自体はレアなので、自然発生を待つのは非現実的すぎる。

もし子供には所属宗教にとって罪の性格が多い場合、一応破門させることもできる。破門は無条件に戦争を起こせるほどの重罪、逆にこういう性格の子供なら嫡男でもすぐ処理すべき。

最後は戦死、まずは処理したい子供を強制的に騎士にして、徴募兵を召集したらそれを千切りして、最後は子供をわずかの兵力しかない部隊の指揮官に指定して、敵の軍勢に突っ込めばいい。

そう簡単に死なないので、ずっと繰り返す必要があるし、深い傷を負ったと高確率で死ぬ、死ななくても稀に治療のために去勢させるというイベントもある、去勢した子供の継承資格は自動的に消える。

ただ、これは戦争を起こす前提で、目標を達成するまでの操作もなかなかめんどくさいから、まず自分だと絶対にこの方法を使わない。

とりあえず、継承資格を消すために子供を死なせる自体はいい方法ではない、なぜなら嫡男も普通に事故死したり、性格が悪くて当主になったら大変なことになるという可能性があるから、保険として兄弟を生かせる必要がある。

それに、一門を強くするメリットが非常に大きいから、むしろ代々もたくさん子供を産んだ方がいい、そのため殺すのは基本論外です。

タイトルを選挙制にする

上記の方法は全部大きいなデメリットがあるから、結局タイトルを選挙制にするのは一番便利です。

選挙制と言ってもいろんな制度があるけど、あれは大体文化に縛られてるし、結論からいうと選挙制であれば詳しいルールは別にどうでもいいため、選挙制度の差異を深く考える必要はない。

選挙制は公爵以上のタイトルにしか追加できなく、追加する時に1500の威信が必要。序盤ではなかなか重いけど、逆にいうと1500威信さえあれば全ての問題が解決される。

宴会と狩猟を行うと最低でも150威信をもらえるので、実は思ったより稼ぎやすい。

そして、この選挙制は帝国・王国を築くためにも非常に重要なシステムなので、ゲームクリアするまでやりたければ、こなさないといけないものである。

この選挙制の特徴は、「公爵領の場合だと、領内の伯爵タイトルは全部公爵領を継承した者のものになる」とのこと、たとえ当主に10人の男性子供がいても変わらない。

しかし、最高ランクは公爵領の場合、一つ目の公爵領は選挙制にしても継承は山分けのままで、効くのは2つ目の公爵領だけ、理由はデフォルトの継承ルールは「最高ランクのタイトルが公平に分けることができない場合、継承権のある者は嫡男のメインタイトルから領地をもらう」から。

そのため、選挙制を活かすためにまず王国ランクにならないといけないというわけだ。

ここまでいうともうわかると思うけど、公爵領を選挙制にするのは、直轄領をそのまま次代に移行する唯一の手段である。

選挙制の仕様だけど、選挙権があるのは現当主の一門とそのタイトル内に領地を持つ者。

投票権があるのは現当主でタイトルの保有者と該当タイトルにいる格下タイトルを持つ者で、投票者の影響力は該当タイトル内にある格下タイトルの保有数と領内の市民からの支持度に左右される。

まぁ、この選挙制度は帝国・王国を維持するための非常に大事なシステムなんだけど、今回はあくまで「直轄領を維持する」だけの話なので、そこまで難しくない、なぜならまず直轄領と所持公爵タイトルの数には上限がある。

帝国の皇帝であっても、同時に最大2つの公爵タイトルしか所持できないから、最初に選挙制を入れた2つの公爵領は基本ゲームクリアまで使うはず。

さっきも言ってたけど、投票権を持つのはタイトル内に領地がある人のみ、つまり全部直轄領の場合は現当主にしか投票権がないから、実質ヤラセです。

1500×2の威信さえ使えば、簡単に直轄領と継承資格の問題を解決できる、そのため他の方法はあくまで選択肢であって、最終的に選挙制一択になる。

領土を広げる

本来のやり方である、戦争で領土を広げ、メインタイトル内にある伯爵領を優先的に保護するというシステムを利用すれば、普通に直轄領を嫡男に継承させることもできる。

要は、他の子供が嫡男の直轄領にしたい伯爵領が、他の子供に継承されないまで他国の領地を奪えばいい。

ただ、序盤だと場合によってそんなにうまく他国を落とせるわけじゃなく、請求権を作るのもお金がかかる、聖戦も逆に潰される可能性があるという、序盤ではなかなか動けない時が多いため、もし子供が沢山にいる場合、この方法は割りと非現実的だと思う。

嫡男に継承させることが失敗した場合

上記の方法で間に合わなかった時に、領地を回収する方法は2つがある。

戦争で奪い返す

兄弟が同じランクの爵位をもらい、独立した場合でしか使えない方法。

親が死んで次の代を移行する時、嫡男はそのまま親が残した経済力と軍事力を継ぐけど、独立した方は何もないから始めるので、はっきりという風前の灯火です。

で、嫡男は最初から請求権を持ってるため、威信さえ足りれば即開戦できる。ただ、同盟関係は婚姻依存なので、もし親の代にくっそ強い国のお姫様と結婚させたらどうしようもなくなる、最低限でもお姫様の親の死を待つ必要がある。

タイトルを剥がす

独立してない兄弟にしか使えない方法、家臣だから当然タイトルを剥がせる。

しかし、これ行為は暴政のため、兄弟がタイトルの差し出しを拒否した場合、その兄弟はもちろん、全国の領地を持つ家臣は全員暴君の討伐に参加し、殺しに来る。

こうなった場合は国外にすごく強い同盟がいなければ詰みです。

こうならないために、無理矢理に剥がすではなく、まずはその兄弟の好感度を100まで上げるべきだ。

領地に拘る性格の持ち主じゃなければ、好感度100であれば大体100%剥がせる。最悪は70%前後、この場合はアイアンマンモードだとフックが必要、95%で失敗したことがあるから。(死んだ魚の眼)

ただし、兄弟がタイトルをくれても、この行為は暴政であることは変わらないため、家臣全員の好感度はマイナス20です、しかも加算なので、数回を行う必要の場合は有力な家臣の反乱を気付かないといけない。

もっとも、序盤の場合は有力な家臣だって200-300の兵力しかないから反乱と言われてもって感じ。

まとめ

もう一回言うけど、メインタイトルとなった公爵領を選挙制にしても、初期の継承ルールの仕様のせいで、領内の伯爵領はそのまま山分けになる。

なので、選挙制で直轄領を維持できるのは二番目の公爵領と、メインタイトルは王国クラスの一番目の公爵領だ。

要するに、序盤は王国タイトルを作るまで、最初の公爵領を選挙制にしても意味がない。

あとは中世に入ると、継承権は最低限にも二番目のルールにしよう。

二番目も山分けだけど、先代当主が死ぬ際に、嫡男以外の継承者は勝手に存在してないタイトルを作ってそれを継承することができなくなるため、一つの帝国タイトルで世界征服には継承権ルールを二番目かそれ以降にしないといけないんです。

直轄領と継承資格の問題さえ解決できれば、領土を広げることも簡単になるはず、ただ…国が大きければ大きいほど、有力な家臣も増えていき、それはまた別の問題になる…。

次回はこちらです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?