高野山への旅 2

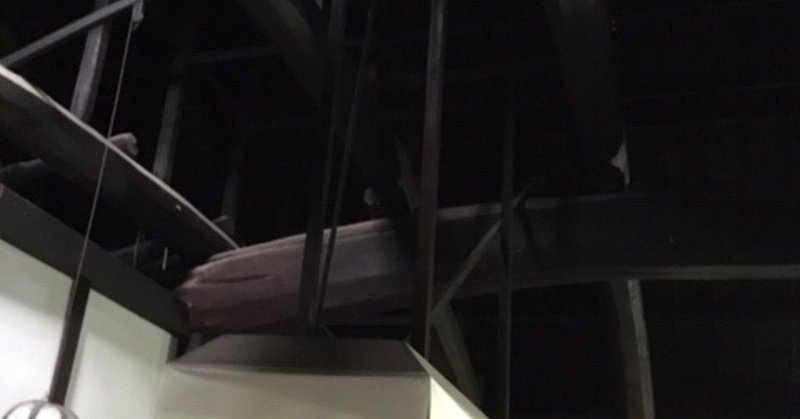

夫も私も真言宗で、学生時代ゼミやらで、宿坊にも泊まったことがあるのだけど、きちんとお堂を拝観したのははじめてだった。というか、やっと、宗教がある意味、身にしみる年齢になった。建物は落雷が多い地域で新しいのだけど、見ごたえあった。まず、金堂へ。お坊さんの集会所のようなところらしい。まあたらしい講堂のようなところでお茶をいただく。裏手にある古いお台所が印象に残った。囲炉裏のある下町長屋に遊びに行っていた古い世代の私としては、古い台所は見慣れている。その大型なんだけど、すごく平等にごはんがいただけるようになっているのがおもしろかった。そのあたりが、空海の思想なんだろうなと感じた。皇族やらの貴賓室、上位の僧侶の愛人だったろう稚児の間なんかの、力や政治を感じさせる施設もあって、宗教のいやーなところもみえちゃうけど、ここがあることで、一筋縄でいかない人間の実がみえる。

根本中堂へ。ここは真っ赤に彩られている。本来はこの姿なんだろう。手に塗るお香が置かれている、いい香りだった。そんなこと今まで気が付かなかったな。ちいさな智泉堂がある。漫画「阿吽」で少年姿で出てくる、空海の甥を記念したお堂だ。若くして亡くなったらしい。高野山の二代目はもう一人の甥らしく、空海も肉親の情から逃れられなかったんだと思った。

三昧堂がならびにある。長らくたえていたが、西行が再建してからは、ずっとあるらしい。西行は保元物語、平家物語の時代の重要な人だ。新古今和歌集の主な歌人であり、政治的なひとでもある。

お堂は、おもに武士時代の同僚だった平清盛に頼んでたてた。西行は遠縁にあたる奥州藤原氏や源頼朝にまでたよって、さかんに高野山のためにお金を集めていたらしい。旅をしたいがために勧進したのか、勧進したいがために旅をしたのか。歌が詠みたいがためにに旅したか、信仰のために旅したのか。そのなかで、若き日に仏門に入るために捨てた妻子に、尼たちが多かった天野で再会もはたした。ここには、西行がつかえた崇徳院をおとしめたと思われていた、父、鳥羽天皇の妻、美福門院が建てたお堂も残っている。80年ほど前、再建されたらしい。

回転すると曼荼羅をとなえることができる。チベットなんかにあるマニ車と同じものだ。これを作ったとは、思いつめていたんですね。分骨された御陵もある。平安の終わりは世の中が古代から中世に移り、皆々たいへんだったのだな。

伽藍の奥に杉が植えられお堂がある。その奥の奥に土地の神様、丹生都比売神社の分社がある。仏教から神様への橋渡しの装置だ。空海が土地に根差した仏教を目的とし、そして、その人たちを助けることを目指したことが感じられた。先に勉強してよかったなと思った。

そして、最後は霊宝館へ。鎌倉仏師の快慶の仏さまがあったよ。孔雀明王様は骸骨のでっかい数珠を付けて怖かった。アジアから来た仏教徒らしき人たちがきてて、盛んに拝んでいた。長崎のときも感じたけど、アジアからの宗教施設への信仰旅行の人、確実にふえてるよね。続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?