蒸気機関車のカタログスペックと実用性について

蒸気機関車を評価するための基準として、いろいろな数値が引き合いに出される。

全長は○○m

重量は○○t

出力は○○馬力

最高速度は○○km/h

…などだ。

だが、これらの数値の大小をもって機関車の性能を比較するのは、必ずしも適切であるとはいえない。

これらの数値は、機関車の実際の運用、すなわち、営業列車を牽引するときとはかけ離れた条件で測定されているからである。

最高速度は、客車はまったく連結しないか、測定用機器を載せる最小限の数にとどめて、長い直線で加速し続けるという状況で記録される。

一方、実際の列車は複数の客車を連結し、カーブや停車駅のある路線を走る。

牽引力は、上り坂で貨車を連結した状態で発進できる限界の貨車数から算出する。

一方、実際の列車は発進だけできればよいわけではなく、目的地に向かうためには一定速度まで加速する必要がある。

また、直接性能には表れない燃費や整備性、運転のしやすさも評価基準となる。

数字で表されるスペックと、実際の列車を牽引する時の実用性は、必ずしも連動するわけではないのだ。

いくつかの例を挙げてみよう。

その1 最速への挑戦

ドイツ鉄道05形とイギリスLNER A4形

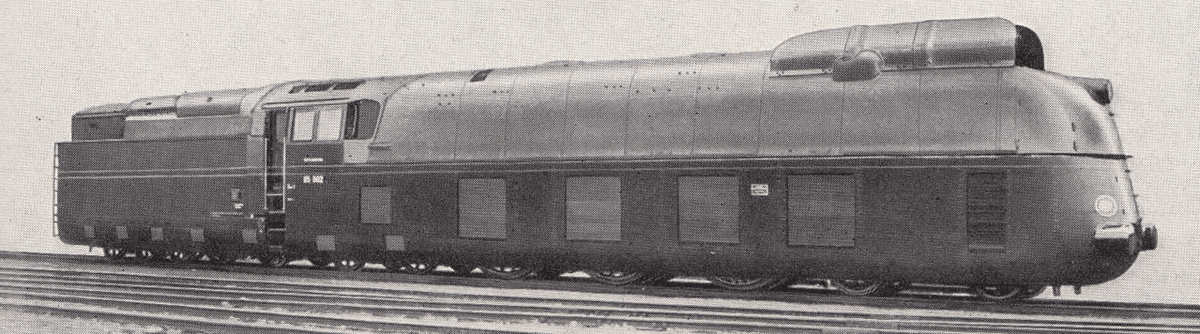

ドイツ鉄道05形1号機(写真は特に注記のない場合はパブリックドメイン。以下同じ)

落成時の写真。

LNER A4形60017号「Silver Fox」

(クリエイティブ・コモンズ Ben Brooksbank氏撮影)

1962年、ロンドン(キングスクロス)発ニューカッスル行の急行列車を牽引する姿。

1935年に登場したA4形最初の4両は、この年が国王ジョージ5世の即位25年(シルバージュビリー)であったことから、「silver」を含む名前を与えられた。

05形はドイツ第三帝国の威信を賭けた超高速蒸気機関車として、1935年から1937年にかけて3両が製造された。

1936年の試運転で蒸気機関車として世界初の200.4km/h走行を達成したが、この時連結していた客室は最小限の数で、営業運転では最高速度を175km/hまで落としても、客車を6両しか連結できなかった。

速度追求のために牽引力と、それに伴う実用性を犠牲にした設計からは、この機関車の開発目的が「よりよい輸送サービスの提供」でなく「記録達成による国威発揚」であったことが察せられる。

1938年に05形の記録を破り、今なお蒸気機関車最高速度記録を保持するのがイギリスのロンドン・アンド・ノース・イースタン鉄道(注1)(LNER)のA4形である。

速度記録を達成した「Mallard」は、1935年から1938年にかけて35両生産されたA4形の28両目で、日本では「マラード号」として知られる。

イギリスには、機関車一両ごとに名前をつける鉄道会社が多かった。「機関車に顔を付け、人格を持たせる」という発想が生まれたのも、この伝統ゆえだろう。

マラード号が05形より高速で走行したこと自体には疑う余地はない。だが、以下の理由により、本当は05形の方が速かったのではないかという意見も根強い。

・05形はほぼ平坦な路線で速度試験を行ったが、マラード号は長い下り坂で試験を行っていた。

・この試験でマラード号は自身の出した高速に耐えられず足回りに故障を起こしていた。

もっとも、A4形にとってはどちらが速かったかなど大した問題ではないかもしれない。

05形は高速走行に特化した機関車として3両のみ製造され、その運用はごく限られていた。いわば「機関車界のレーシングカー」である。

A4形は35両が製造され、イギリスの蒸気時代の終わりまで多くの急行列車を牽引した「機関車界の市販車」である。

有利な条件が重なっていたにせよ、レーシングカーに市販車が互角に渡り合ったなら、その市販車の偉大さは疑う余地のないものではないだろうか。

注1

当時のイギリスには「国鉄」がなく、主要路線は4社の私鉄によって運営されていた。LNERはロンドンから北東に向かい、スコットランドのエディンバラに至る幹線と、それに付随する支線を運営していた。

4つの会社が国営化され「イギリス国鉄」が誕生するのは1948年のことである。

その2 北欧の小さな騏驎

ノルウェー国鉄49形とドイツ鉄道01形

ノルウェー国鉄49形

ノルウェー史上最大級の標準軌機であるが、サイズは狭軌機である日本のD52に近く、それほど大きな機関車ではない。

1958年にディーゼル機関車が投入されるまで峠越え区間で活躍した。

ドイツ鉄道01形(クリエイティブ・コモンズ 8474tim氏撮影)

西ドイツでの現役末期の姿。

01形は新型ボイラーへの換装など、戦後様々な改装が行われながら東西両ドイツで主力機関車の座にとどまり、西ドイツでは1973年まで、東ドイツでは1982年まで活躍した。

49形はオスロ・トロンヘイム間にそびえるスカンディナヴィア山脈を越えるための機関車として、Thune社(ノルウェー)とクルップ社(ドイツ)で1935年から製造された。

1940年にノルウェーがドイツの侵攻を受けたため、生産は7両で打ち切られた。

ドイツは占領下のノルウェーで使用するため追加生産に着手していたようだが、製造中に工場ごと空襲で破壊され完成しなかった。

この機関車のエピソードとして、ドイツ製造車の試運転にまつわるものがある。

おそらくノルウェーに輸送する前にドイツで試運転が行われたのだが、営業最高速度が90km/hであるにもかかわらず、ドイツ国鉄の主力機関車であり、49形よりずっと大型の01形(営業最高速度120〜130km/h)と同等あるいはより短い所要時間で走ったというのである(注2)。

理由は、設計時に想定された路線条件であった。

49形は、峠越えを想定した設計が行われていた。

一方、01形はプロイセンの技術的系譜に属する機関車で、北ドイツの広大な平地を走ることを想定して設計されていた。

山岳路線を走行するためには、平坦路線より多くの蒸気を必要とする。

そのため、49形は大量の蒸気を作るため高性能なボイラーを搭載していたのだ。

一方、01形は平地を走るのに必要な量だけ蒸気を作れればよいと、ボイラー性能は控えめであった(注3)。

49形は大量の蒸気を使うことによって01形をはるかに上回る加速を行い、最高速度の低さをカバーしたのである。

確かに01形は敗れた。しかし、01形の名誉のために言っておくと、01形と49形には基本設計に10年の差がある。鉄道技術の進歩の速かったこの時代に、10年の差はあまりにも大きい。

騏驎も老いては駑馬に劣るとはいうが、駑馬呼ばわりしては49形に甚だ失礼だろう。49形もまた、紛れもない騏驎であった。

注1

日本語版Wikipedia「車輪配置2-8-4」には、この試験が1938年にベルリン–ワルシャワ間で行われ、49形の所要時間のほうが短かったとあるが、1938年にはまだポーランドは存続している。国際列車で試運転を行うことはあまり考えにくいのではないだろうか。

「1938年にベルリン–ワルシャワ線のドイツ領内区間で試運転を行った」

「ポーランドがドイツに占領された1939年以降に試運転を行った」

という方がありそうである。

こちらの記事では、試運転は1940年にベルリン–ブレスラウ(現ポーランド領ヴロツワフ)で営業列車を代走させる形で行われたとある。早く到着した、または遅れを生じたという記述はないので、時刻通り運行されたとみられる。

どちらが正しいのか、あるいはどちらも正しいのかはわからなかった。

ただ、ボイラー単体の諸元を見る限り、49形が01形を上回るボイラー性能を有していたのは確実と思われる。

注2

01形がこのような設計思想を採用したのは、01形が登場した1920年代のドイツの鉄道の状況が関係している。

1871年にドイツ諸邦が統一され、ドイツ帝国が成立した。

しかし、鉄道は統一されず、旧領邦単位で運営されていた。

これでは各鉄道の連携がとれず、国内の交通に支障が出ることが明らかであったので、帝国政府は各鉄道を統合し「ドイツ帝国鉄道」を設立しようと努力した。

そして、ついに1920年、各領邦の鉄道は統合され、「ドイツ帝国鉄道」が発足した。

1920年である。

「ドイツ帝国鉄道」ができる前に「ドイツ帝国」が崩壊してしまっていた。

とにかく、こうして遅ればせながらドイツ帝国鉄道が誕生したのだが、当時のドイツの鉄道を取り巻く状況は最悪であった。

第一次世界大戦でドイツ本土は直接戦場にはならなかったものの、講和条約で課せられた巨額の賠償金負担が重くのしかかり、1923年にはハイパーインフレが発生し経済は大混乱に陥った。

1924年には社会の混乱は落ち着き、ようやく鉄道も本格的な復興に着手できるようになった。

このとき、鉄道車両は戦中から戦後にかけての窮乏と酷使のために疲弊していた。さらに、車両は各領邦が思い思いに製造したものだったので規格がまちまちであり、その管理や整備には多大な労力がかかっていた。

ドイツ鉄道では、各領邦の機関車の中から優れたものを再生産して当座をしのぐともに、統一されたドイツ鉄道にふさわしい新世代の機関車の開発に着手した。

新世代機関車の開発では「標準化」と呼ばれる以下のような方針がとられた。いずれも当時のドイツの国情にマッチしたものだといえる。

・生産や整備をしやすくするため、極力シンプルな構造にすること

・機関車のサイズは必要十分な水準にとどめ、材料を節約すること

・機関車の形式数は最小限とすること

・旅客用機関車と貨物用機関車で同じボイラーを使うなど、生産する部品の種類数も最小限にすること

・部品の工作精度を上げてばらつきをなくし、部品交換時の調整作業を不要にすること

・以上の方針を遵守することを最優先とし、性能の追求はあくまで方針の範囲内で行うこと

こうして生まれた機関車が、01形をはじめとする制式機関車群である。

この方針は絶大な効果を発揮し、ドイツ鉄道は黄金時代を迎えた。

制式機関車開発を主導したリヒャルト・ワーグナー氏(音楽家とは同姓同名の別人)は、ドイツ鉄道界で絶大な権力を得ることになった。

しかし、彼の栄華は長く続かなかった。

「標準化」の効果は、同一形式を長期にわたり大量生産することで最大化される。

01形も1926年から1938年まで、13年にわたり241両(他形式からの改造編入車を含む)が生産されている。

だが、この時期の技術の進歩はあまりにも速かった。

1930年代後半になるとドイツの制式機関車群は他国の機関車に対して基本設計の古さゆえに性能面で見劣りするようになった。

それと時を同じくして、彼の権勢にも陰りが見え始めた。

1939年には彼の方針に反した機関車が量産されるようになり、最終的に1942年に機関車製造部局の局長を解任されることになった。

49形との試運転で01形が敗れたことも、彼が権勢を失う一因になったかもしれない。

その3 過ぎたるは及ばざるがごとし

日本国鉄4110形とE10形

板谷峠の麓、庭坂機関区で待機する4110形4117号。

4110形は板谷峠のほか、九州の肥薩線、北海道の美唄鉄道線等でも用いられた。

青梅鉄道公園で保存されているE10形2号機(筆者撮影)

板谷峠ではトンネル内で煙を避けるため、通常の機関車では前である写真の側を後ろにして運転された。

奥羽本線の福島–米沢間には、1899年の開通以来日本鉄道屈指の難所として知られている「板谷峠」がある。

一般的な鉄道建設では、勾配がなるべく緩やかになるように建設される。日本国鉄の場合、その上限は基本的に25パーミルとされていた。

しかし、この区間ではあまりに地形が険しい上に、峠を登らずに地下で通過できる長大トンネルを掘る技術も当時はなかったので、やむを得ず基本勾配33パーミル、一部で38パーミルという急勾配で建設された。

山の斜面に取り付きながら高度を稼ぐため、また列車同士がすれ違う際に止まることができる平らな場所を確保するため、列車が前へ後ろへ折り返しながら坂を登る「スイッチバック」が4ヶ所も設置された。

開業後、しばらくはこの区間でも他の線区と同じような機関車を用いていたが、あまりに勾配が急であることから、特別に牽引力のある専用の機関車を導入することになった。それがマッファイ社(ドイツ)製の4100形4両と、4100形を参考に国内で製造された4110形39両である。

4100形と4110形の特徴は、普通は3軸か4軸である動輪が5軸ある一方、カーブを曲がりやすくする先輪や、火室を支える従輪を持たないことである。

このような構造をとれば、機関車の全重量を動輪上重量とすることができるので、大きな牽引力が得られる。

一方、短所としては先輪がなく動輪が小さいので最高速度が非常に低くなることが挙げられる。しかし、そもそも急勾配と急カーブが連続する板谷峠ではスピードが出せないので問題にならなかった。

4100形は1912年から、4110形は1914年から板谷峠で活躍した。

1931年に上越線が開通すると、上野−秋田間の列車が一部そちらを経由するようになったので、奥羽本線の輸送量は減少した。必要な機関車の数も減ったので、古い方の4100形は1935年までに現役を退いた。

日本が戦時体制に入ると輸送量が再び増加し、4110形は酷使されることになる。しかし、幹線用の貨物用機関車(D51形・D52形・満鉄ミカイ形・鮮鉄ミカサ形等)の生産が優先されたため、4110形は老朽化を押して戦後まで走り続けることになった。

さて、戦後になって国鉄は、板谷峠区間を電化し、老朽化した4110形を電気機関車に置き換える計画を立てた。電気機関車は蒸気機関車よりパワーがあり、煙も出さないので、急勾配とトンネルが連続する峠区間により適しているのだ。

しかし、当時は占領下である。鉄道施設の改良にはいちいちGHQの許可を得る必要があった上に、GHQの方針も朝令暮改の有様であったので、いつになったら電化できるのかはまるで予測がつかなかった。

そこで、4110形の状態が悪いものだけでも置き換えるべく、新型機関車5両を急遽生産することになった。これがE10形である。

E10形は板谷峠区間だけで運用するため航続距離は求められず、4110形と同じ5軸動輪を持つ2-10-4のタンク機関車となった。D52形と同じ直径の巨大なボイラーと5軸の動輪により、国鉄史上最強の牽引力を発揮するはずであった。

ところが、いざE10形を投入してみると空転などの不具合が頻発した。

後世の分析によると、カーブ通過時に従輪(後ろ向きに走るので機能上は先輪)への荷重移動が起こることが設計時に考慮されておらず、動輪上重量が減少していたことが原因とされる。

E10形は急ごしらえの機関車であったために、設計が熟成されていなかったのだ。

ここまでは既に多くの先人により語られてきた部分であるので、ここからは別の観点、すなわち「運用における実用性」の面からE10形を見てみよう。

板谷峠では、スイッチバック駅の長さの制限から列車の牽引重量が300トンに制限されていた。

そして、4110形の時代には、すでにこの輸送枠をフルに使用していた。

すなわち、E10形がどれほど高性能であったとしても、これ以上輸送力を向上させることはできなかったのだ。

4110形の性能不足は、老朽化によって性能が低下していたためであり、それを置き換えるために必要な性能は、「新品の4110形」並の性能で十分であった。

それ以上の性能を追求する必要は、最初からなかったのだ。

例えば、牽引力の確保に大きなボイラーが必須になるのは30km/h以上の中速域からである。

急峻な峠を低速で登るという運用条件は4110形と同じであるので、巨大なボイラーは必須ではない。

「小さなボイラーを全力で焚く」のと、「大きなボイラーを余裕を持って焚く」のでは、後者の方が熱効率がよいから、大きなボイラーにメリットがないわけではない。

しかし、E10形は「大きなボイラーを全力で焚く」ことに対応した大きなシリンダーを有している。その直径は550mm、行程は660mmと、D52と同じ大きさである(注4)。

大きなシリンダーは大きな牽引力を生むが、板谷峠には過剰なものであり、動輪上重量の不足という設計上の問題をさらに大きくしてしまったのだ。(注5)

ここまで見てきた通り、E10形にはD52形と共通した設計が多く見られる。このことについては、次のような見方が存在する。

「戦時中のD52形大量生産に伴い製造されていた部品が戦後不良在庫と化していて、E10形は在庫処分のためにD52形の部品を使うよう設計されたのではないか…」

最後に、その後の板谷峠とE10形について触れておこう。

E10形は問題を抱えつつも1948年から板谷峠で運用についたが、GHQは板谷峠の電化を許可し、1949年に直流電化が完成したので、わずか1年でE10形は板谷峠を追われることになってしまった。

板谷峠では、このときスイッチバック駅の改良が行われ、より長い列車が運行可能になった。

その後、前後区間の交流電化に合わせて1968年に交流に切り替え、同時期に複線化も行われた。1991年に標準軌への改軌とスイッチバックの廃止が行われ、1992年に山形新幹線が走るようになって現在に至る。

一方E10形は特殊な設計ゆえに適切な運用線区がなく各地を転々として、最後は北陸本線米原–田村間を往復する運用につき1962年に廃車された。

注4

シリンダー形状とボイラー圧力が同じ場合、そのシリンダーが発揮する力(シリンダー牽引力)は動輪径に反比例する。

シリンダーに蒸気を1回送るごとに動輪が半回転するという対応関係があるので、動輪径が小さいほど同じ距離を進むのに多くの蒸気を使えるのだ。

E10形のシリンダー牽引力は、E10形の動輪径が1250mm、D52形の動輪径が1400mmだから、

D52形の 1400/1250 = 112%

となる。

注5

E10形に限らず、昭和期の国鉄蒸気機関車は線路の厳しい軸重制限のために動輪上重量が不足気味で、空転しやすかった。

その割に現役時代の記録映像や現代の動態保存運転であまり空転が見られないのは、機関士が日々研鑽を積み、運転技術の向上に努めてきたからである。

ところで、海外に目を向けると、少なくとも英語圏では空転に魅力を感じる層が一定数いるらしく、Youtubeで「wheel slip」と検索すると多くの動画が出てくる。

空転とは蒸気を余計に使って車輪とレールを擦り減らすものであり、当然列車の運行には好ましくないものである。

それに魅力を感じるのは少々変な感じがするが、日本にも似たようなことがあるので他国のことはとやかく言えない。

日本の場合、それは「黒煙」である。

黒煙が出るということは石炭が完全燃焼しておらず、煙突から石炭の粉が出ているということである。燃費は悪くなるし周囲に煤を撒き散らすしろくなことがない。

しかし見た目が派手で力強い感じになるせいか、日本では黒煙を有り難がり、良好な燃焼の証である無煙や白煙を嫌う人が多い。

機関士の側でも、有名撮影地では「ファンサービス」で意図的に黒煙を出していることがあるらしい。

もしかすると、海外の機関車も「ファンサービス」で空転しているのかもしれない。

参考文献

細川武志「蒸気機関車メカニズム図鑑」(新装版)2011年 グランプリ出版

Roar Stanersen "Development of Norwegian Railways 1854-2002" Japan Railway & Transport Review, 31, 39-41. 2002

齋藤晃「狭軌の王者」2018年 イカロス出版

「steamlocomotive.com」

高木宏之「日本蒸気機関車史」2020年 伊門エンタープライズ発行 機芸出版社発売

寺本光照「国鉄・JR悲運の車両たち」2014年 JTBパブリッシング

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?