巨大蒸気機関車は永遠のロマン!どうすればD52を超えられたのか考えてみた

はじめに

私は機関車が好きだ。

機関車牽引の旅客列車が日本ではほぼ消滅した現在、機関車の活躍を存分に見られるのは貨物列車だから、貨物列車が好きだ。

重厚な機関車が貨物を満載した貨車を連ねて疾走する姿には、電車や気動車にない迫力がある。

電気機関車もよいが、外からエネルギーの供給を受けず、完全に自分自身の力で走る蒸気機関車とディーゼル機関車はもっと好きだ。

ここ数年、蒸気機関車の構造面に興味を持ち、いくらか調べていのだが、改めて感じるのは、諸外国の蒸気機関車には、日本のものよりはるかに巨大なものが多数存在するということである。

特にアメリカとロシアはまさに巨大機天国である。趣味的には、日本にこのような巨大機がないのが大変残念でならない。

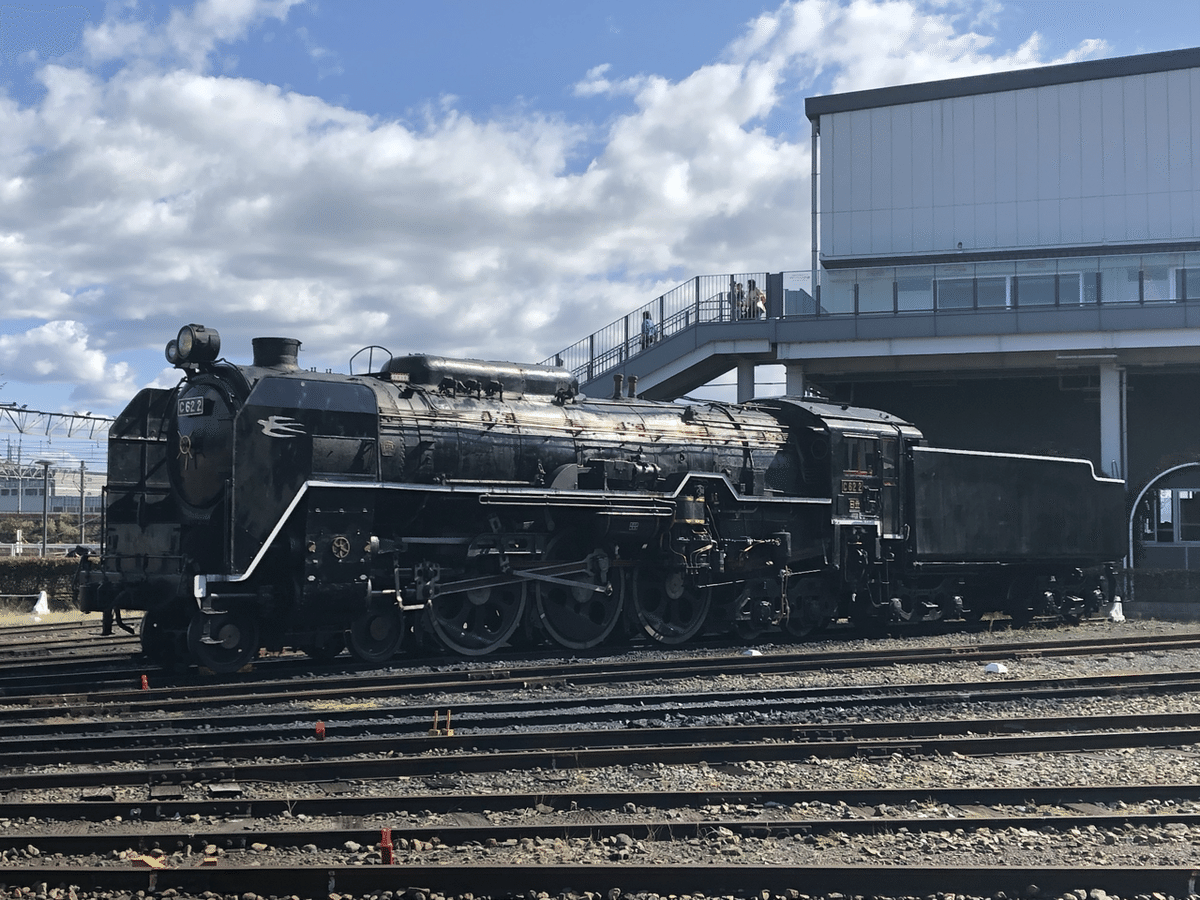

なぜ日本ではこのような機関車が生まれず、貨物用ではD52形が、旅客用ではC62形が最大になったのだろうか。

もっと大きな機関車を投入すれば輸送力がより充実したはずなのに、なぜできなかったのだろうか。

どうすれば投入できたのだろうか。

これについて、素人ながら簡単に考察してみたい。

なお、この記事に限らず私の書く鉄道系記事では冗長になるのを避けるため、特に国鉄・JRの車両については製造目的・登場時期・投入列車などについて細かく解説しない場合も多いので、適宜検索などしつつ読んでいただきたい。

要素1 車体断面

蒸気機関車の大きさについては、軌間(レールの幅)のことがよく言われる。

ヨーロッパ・アメリカ(1435mm)を基準とすると、日本の在来線(1067mm)は狭く、新幹線は同じ、ロシア(1520mm)は広く、スペイン(1668mm)はもっと広い。

一般に軌間が広いほうが大型の車両を走らせることができるが、車体断面は駅のホームやトンネルなどでも制限されるので、一概には言えない。

標準軌でもイギリスは車体断面が小さく、幅は日本のJR在来線とほぼ同じである。

高さはやや高くとられているようで、Youtubeで"UK freight train"と検索すると、日本では一部の路線でしか輸送できない高さ2896mmの海上コンテナを余裕で輸送する映像を見ることができる。

また、ヨーロッパ大陸部でもそれほど車体断面は大きくなく、1988年にオリエント急行が来日した際は車体側、路線側ともに大きく手を加えることなく台車の履き替えと車両・路線設備の小改造だけでJR在来線の線路での運行が可能であった。

これらの事例からわかるように、車体断面だけを見るなら、日本の機関車は狭軌鉄道としては大きく、イギリスと大して変わらないので、ポテンシャルはそれなりにあったように思えるのだが…

鉄道車両は車両限界内に収まるよう、路線設備は建築限界にかからないよう設計される。

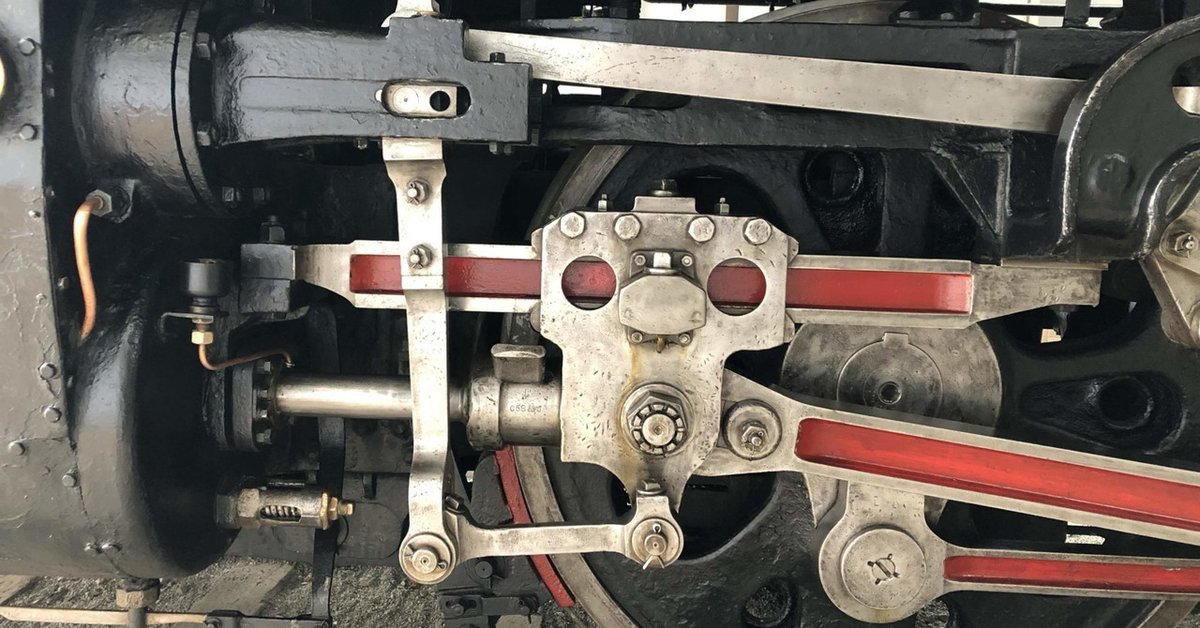

(筆者撮影)

要素2 重量

軽い自動車と重い自動車、同じエンジンを積んでいるなら、どちらの自動車がより強力だろうか?もちろん、軽い自動車の方が強力だと思うだろう。

しかし、機関車では自動車の常識は通用しない。自動車のタイヤはゴムでできているが、機関車の車輪は鉄でできているからだ。

鉄の車輪はゴムのタイヤと比較すると、とてもすべりやすい。

そのため、軽い車体に強力なエンジンを載せると、スリップするばかりで前に進まないのだ。

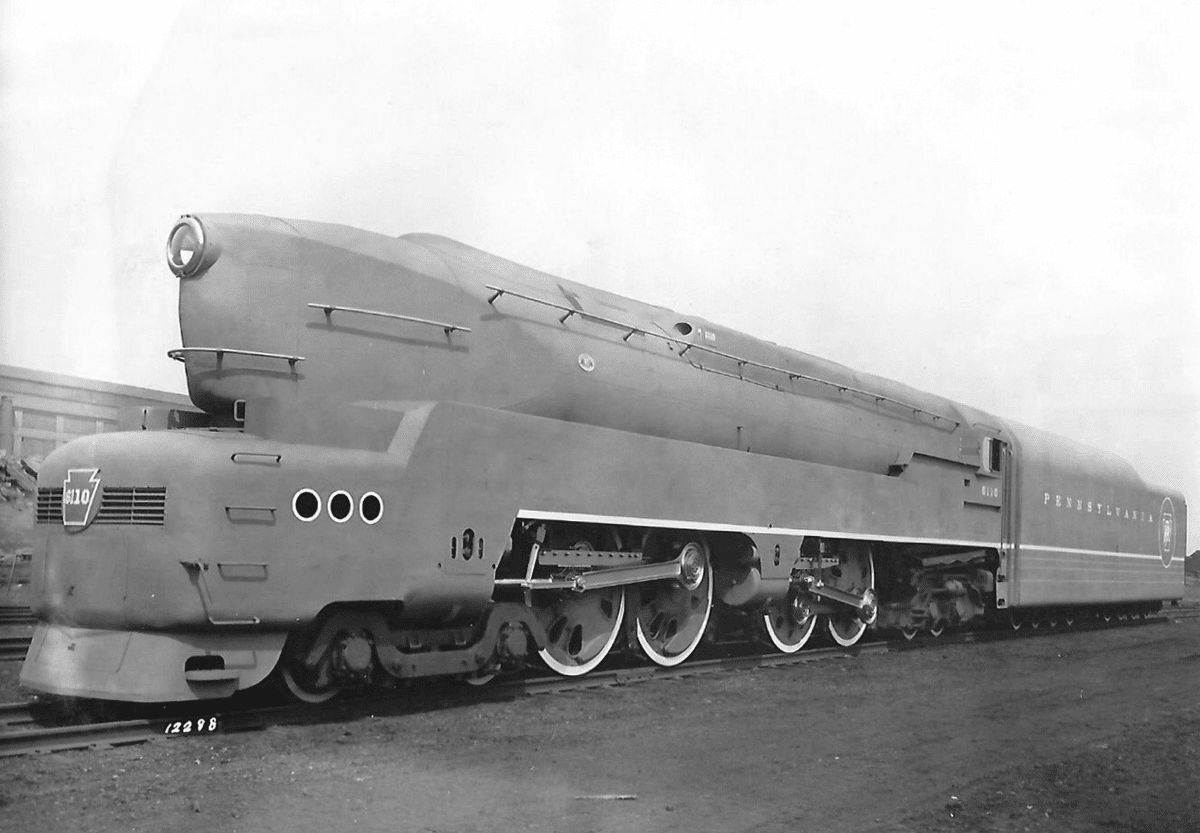

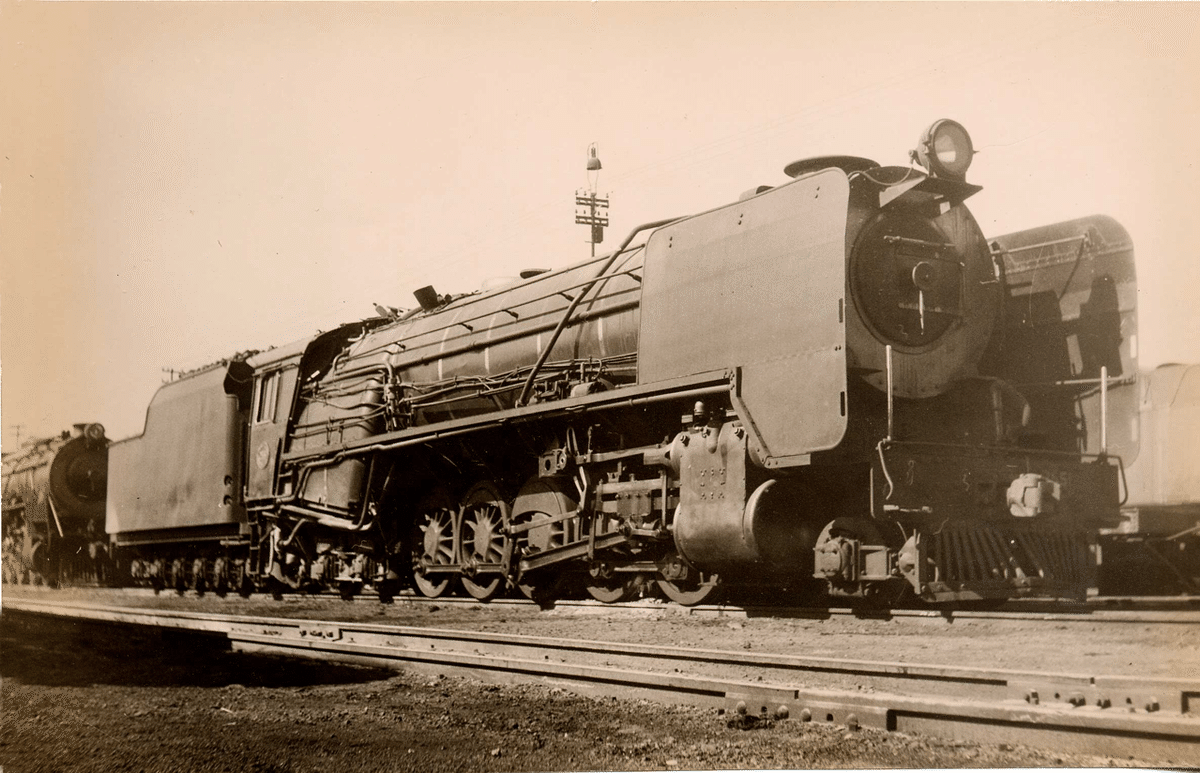

例えば、アメリカ ペンシルバニア鉄道T1形機関車は全長約37m、全備重量約430t、出力約6500馬力、営業最高速度160km/h以上の超弩級機関車であり、レイモンド・ローウィによる外観デザインも相まって強烈な印象を残した。

しかし、その出力に対して重量が致命的に不足しており空転が多発。

1942年から1946年までに52両が製造されたが、早々に見切りをつけられ1953年までに全車が退役した。

出典: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pennsylvania_RR_streamlined_locomotive_T1.jpg

Youtubeで"PRR T1 wheel slip"と検索すると、パワーがありすぎて盛大にスリップする映像を見ることができる。

一方、貨車の側から見ると、自動車よりすべりやすいということは、同じ力でより多くの貨物を運べるということである。

鉄道は自動車よりエネルギー効率が良いといわれるのは、これが最大の理由である。

さて、車輪のスリップを防ぐ方法には様々なものがあるが、最も簡単なのは機関車を重くすることである。

機関車は種類によって車輪の数がさまざまであるため、比較には車軸1軸あたりの重さ「軸重」が用いられる。

パワーと動輪数が同じなら、軸重が大きいほどスリップしにくくなる。一方で、軸重が大きいほど頑丈な線路を必要とする。

日本では路線によって最大軸重が定められていて、多少の例外はあるが、現代に至るまで16.8tを幹線の最大軸重としている。

ところが、世界的にみるとこれはまことに貧弱な規格であると言わざるを得ない。

各国幹線の最大軸重(いずれも現代のものだが、蒸気機関車時代もそう変わらない)

南アフリカ 狭軌 21t(鉱山鉄道を除く)

EU圏およびイギリス 標準軌 23t

アメリカ 標準軌 30t前後(鉄道会社によって異なる)

日本の場合、諸外国並みの強力な機関車を作るには、スリップを防ぐために最大軸重を上げる必要があったのである。

では、なぜ最大軸重の引き上げは実現しなかったのか。

これに関しては、従来「日本の地盤が弱く、重い機関車を走らせると線路が歪むから」という説明が行われていた。しかし、それは理由の一面にしかすぎないと私は考えている。

アメリカのナポレオン・ディファイアンス・アンド・ウェスタン鉄道は地盤の弱い湿地帯を通る鉄道で、ヘロヘロな線路に軸重27tの機関車をゆっくり走らせている。

Youtubeで"Bad railroad track"と検索すると、不安になる走りっぷりを見ることができる。

また、日本が建設した狭軌鉄道でも、基本的な軌道設備を変えることなく高い軸重を実現した例があるようである。

台湾では軸重18tの電気機関車(E100型)が、樺太では軸重19tのディーゼル機関車(ТГ16形)が戦後走っていたという情報がある。

ここから言えるのは、

「地盤が弱くても、ゆっくり走るのなら耐えられるし、たとえ線路が歪んでも、ゆっくり走れば脱線の危険を減らすことができる」

ということである。

日本では旅客需要が多いので、旅客列車を邪魔しないよう貨物列車にもある程度の速度が求められる。

そのため、ゆっくり走るという解決策をとることができなかったのだ。

また「線路が歪んだとしても、歪みが列車の運行に支障がないレベルにとどまっているうちに修復する」という解決策も考えられる。

国土全体が低地であるオランダが軸重23tを達成しているのは、旅客列車では機関車より軽い電車を積極的に用いて負荷を減らすとともに、こまめに線路のメンテナンスをしているからだと思われる。

しかし、当時の日本では線路のメンテナンス作業をほとんど人力で行っていたので、線路が頻繁に歪むようでは修復が追いつかないのは明らかであった。

Youtubeで"鉄道保線区"と検索すると、戦前の作業映像を見ることができる。

映像中には当時最新鋭の保線機械も登場するが、実際には現場に行き渡るほどの数はなかったと思われる。

要素3 全長

軸重を引き上げられないとなれば「車輪を増やして重量を分散させればよいのでは?」という発想が当然思い浮かぶと思う。しかし、このアプローチにも問題がある。

蒸気機関車の動輪は台枠に固定されているので、基本的に左右の遊びがほとんどない。動輪を増やすとカーブにつっかえて曲がることができなくなってしまうのだ。

「では、2両の機関車を連結して、1つの大きなボイラーを共有すればよいのでは?」という発想でこれを解決したのが、「マレー式」をはじめとする関節式蒸気機関車である。

蒸気の力で往復するシリンダー、シリンダーの往復運動を回転運動に変換するロッド類、機関車を動かす動輪、これらのセット(走り装置)は普通の機関車には1つしかない。

関節式ではこれを2つ用意し、前方の走り装置を左右に可動できるようにすることでカーブに合わせて首を振れるようにしたのである。

日本においても、3軸の動輪を2セット持つマレー式機関車が大正期に大量投入された。

しかし、マレー式の投入はこれ以降なく、定着しなかった。

その理由は主に2つある。

1つ目の理由は、首振りのために蒸気の漏れやすい「曲がる蒸気パイプ」を使う必要があるため、蒸気の圧力をあまり高くできなかったことである。

シリンダーに送り込む蒸気の圧力が高いほどパワーが出せるということは容易に想像できるが、それができなかったのである。

後に高い圧力に耐えられるパイプも登場したが、当時の日本の技術力で製造・整備できたかは不明である。

そして2つ目の理由がより重要なのだが、転車台が小さくて全長を長くできず、転車台に載せるためにやむなく全長を短くした結果、走行性能が損われてしまったことである。

ほとんどの蒸気機関車の動輪の前には、先輪という動力のない小さな車輪がある。

これは決して飾りでついているわけではなく、列車がカーブに入る際に機関車をカーブの方向に向け、カーブを通過しやすくするという目的がある。

前の走り装置に首振り機構を備えたマレー式でも、先輪を装備しなければその機能を十分に発揮できない。

日本に導入されたマレー式機関車は、全長を縮めるために先輪を装備しなかったので、カーブを曲がりにくくなってしまったのだ。

※ なお、これらの機関車は退役後ほぼ全て解体されたが、1両のみ内部構造が見られるように一部切り取られて保存された。この機関車は現在大宮の鉄道博物館に収蔵されている。

では、巨大な転車台を導入すれば巨大な機関車を投入することができたのであろうかというと、これもまた単純な問題ではない。

要素4 燃料

「とにかく大きなボイラーを載せ、ガンガン石炭を焚けば、強力な機関車になるのでは?」と思うかもしれない。しかし、ここにも問題が潜んでいる。

ほとんどの機関車は、石炭を人力でくべているのだ。

C62形の場合、緩やかな上り勾配区間での測定によると、1時間あたり400kg前後の石炭をくべていた。

言うまでもないことだが、炎燃えさかる火室にひたすら石炭をくべるのは非常に過酷な労働である。

ヨーロッパでは、石炭の質が良かったので同じ石炭の量でより大きなパワーを出すことができた。

アメリカでは、持ち前の工業力で石炭を機械力で投入する自動給炭機を装備した。

日本では質の良い石炭はあまり採れなかったから、自動給炭機が必要になるが、史実においてこれが普及したのは戦後になってからであった。

しかし、戦後に巨大機関車が生まれることはなかった。

このころになると、技術者たちはすでに蒸気機関車の時代はもう長くないだろうと予見していたため、既存の機関車の小規模な改造やボイラーを流用した新造は行うものの、完全新規設計で機関車を作ろうという機運もなくなっていったのである。

その後、蒸気機関車に代わって電気とディーゼルの導入が急速に行われ、1955年ごろに製造が検討された地方線区向け客貨両用機C63形(これも完全新規設計ではなく、C58形の改良型であった)も実現することはなかった。

巨大機関車「DX」を考えてみる

さて、これまで巨大機を投入する上でのさまざまな問題を検証してきた。

ここからは実際に、万難を排して巨大機が投入されたらどれほどの効果があったか考えてみよう。

1940年頃に超大型貨物用蒸気機関車(仮称DX)が東海道・山陽本線に投入されたと仮定する。DX投入に際して行った対策は以下の3つである。

・線路のメンテナンスを機械化し、作業効率を上げることで作業頻度を上げ、最大軸重を鉄道橋の設計上の限界である18tに引き上げる

・史実では試作に留まった24m転車台を沼津から下関まで(東京から沼津まではすでに電化されていた)の各機関区に建設する

・自動給炭機をアメリカから輸入、または設計図と製造権を購入する(登場年を1940年としたのは、これ以上遅くなると日米関係が悪化し自動給炭機の導入が困難になるため。なお、南満洲鉄道の機関車ではすでに自動給炭機の装備例があるので、設計図さえあれば製造そのものは可能と思われる)

DXはD52形を単純に拡大する形で設定したが、車軸配置はD52形で用いられた先輪1軸、動輪4軸、従輪1軸(2-8-2 ミカド)ではなく、巨大な火室を支えるために従輪を増やし先輪1軸、動輪4軸、従輪2軸(2-8-4 バークシャー)とした。

史実における日本のバークシャーは、軸重軽減のためミカドから改造されたD60形、D61形、D62形があるのみで、新造構想はD52形に先立つ案のひとつとして「KD53形」なる設計案があったくらいである。

KD53形の動輪径は1520mmとD52形より一回り大きく、急行貨物運用への充当を想定していたのだろうか。

炭水車はD52形・C62形と同じ寸法・重量のものを使用すると設定した。

先輪と従輪の軸重はD52形・C62形を参考に、当時の鉄道橋の許容重量と照合して設定する。

今回は全長10m、20m、30m、60mの橋を想定し、これらを重連で通過できるよう設定した。

こうして想定されるDXの動輪上重量(各動輪の軸重の合計)は72tである。

D52形の動輪上重量は65t、牽引力は基本的に動輪上重量に比例するから、単純計算でDXの牽引力はD52形(戦時設計による性能低下がない場合)の牽引力の111%となる。

えっ!?たったの11%アップ?こんなにがんばったのに!?

私は巨大機を諦めない:第2案 「EX」

DXの牽引力が伸び悩んだのは、D52形から動輪の数を増やさなかったので、動輪上重量を確保できなかったからである。

ならば、動輪を1軸増やし、先輪1軸、動輪5軸、従輪2軸(2-10-4 テキサス)の仮称EXならばどうか。

史実においても戦時中に先輪1軸、動輪5軸、従輪1軸(2-10-2 サンタフェ)の計画があり、「KE50形」という仮称がつけられていた。

実際に製造されていれば「E50形」となっていただろうが、戦局悪化に伴う資材不足のためか製造されなかった。

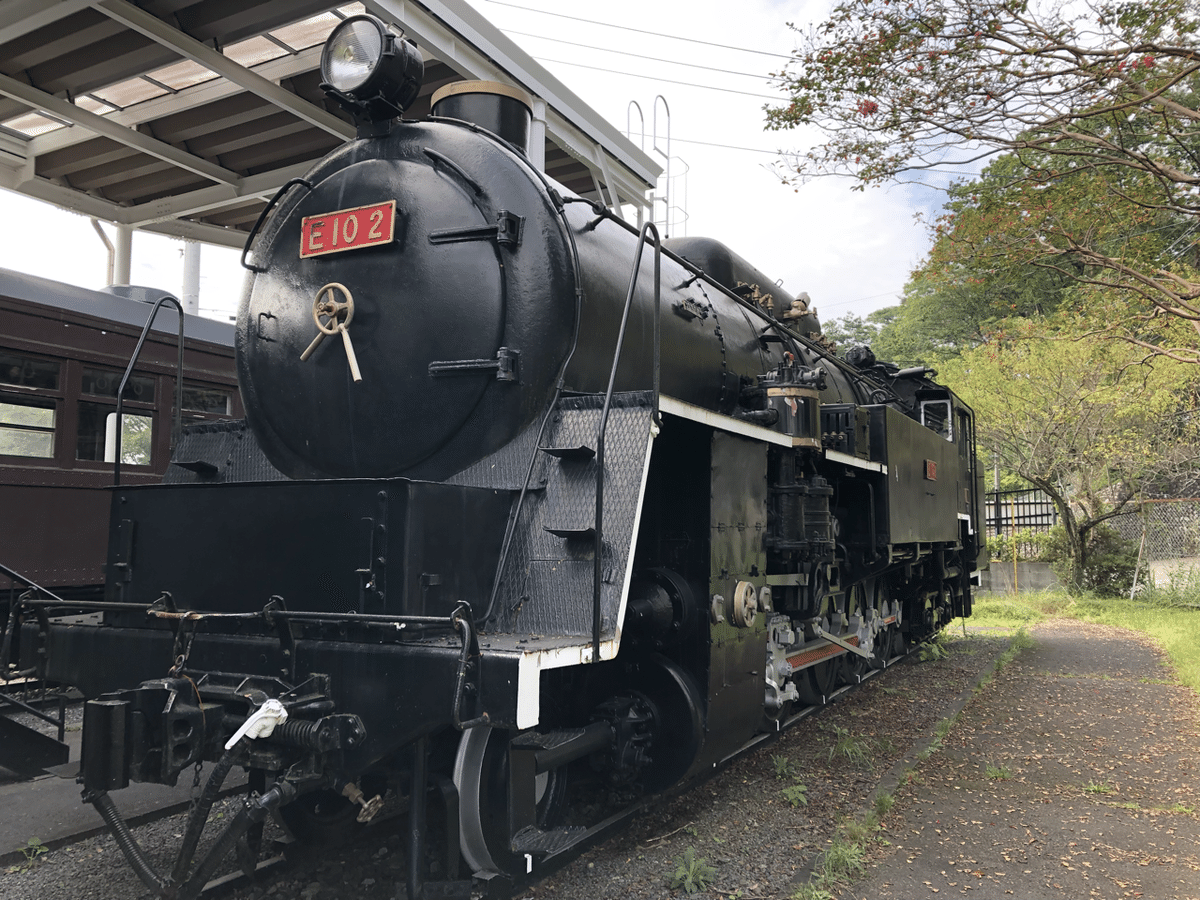

なお、戦後製造された板谷峠用機関車E10形は、KE50形と同時期に一部設計を共有して計画されていたKE10形をもとにしているという。

KE50形は、既存の20m転車台に収まる全長にするため動輪が小さく、想定される最高速度は65km/h程度(動輪径が同じ9600形から推定)と本線で運用するには少々物足りない。

しかし、EXは転車台更新のおかげでD52形と同じ大きさの動輪を用いることができ、KE50形より速度性能の改善が見込まれる。

DXより動輪が増えたことで、EXの牽引力はDXの1/4増しになると期待したが、動輪軸重を各軸18tとして計算すると、橋の許容重量をオーバーすることが発覚。許容重量に収まるよう、涙をのんで軸重を15tに落とす。

しかし、この措置によってDXでは必要だった線路の強化が不要になり、導入のハードルが下がった。

さて、以上の検討の結果、EXの動輪上重量は75tと決まった。その牽引力はD52形の116%である。

DXより牽引力を向上させることができた。劇的な向上ではないように思えるが、当時の鉄道情勢から考えると大きな効果がある。

これだけの牽引力があれば、(戦時設計による性能低下がなければ)当時日本最強の電気機関車であるEF12形が東京から沼津まで牽引してきた1200トン貨物列車を、貨車を切り離して軽量化することなくそのまま牽引できるのである。

今回の検証ではボイラー性能については考えていない。

D52形のボイラー径はほとんど拡大の余地はないので、要求性能に合わせて大型化しようとすると太さよりも長さを伸ばすほかない。

しかし、ボイラーが長くなると容積に対する表面積が大きくなり、熱が逃げやすくなるので、一般に効率は悪化するのである。

ボイラー出力が多少期待を下回っても牽引力は確保できるが、最高速度や燃焼効率はD52形より低下する可能性はある。

また、全長を24mに収めるため、炭水車の拡大を行わなかったので、パワーアップで石炭と水の消費が増える分、D52形よりも航続距離は短くなるだろう。

このあと、動輪3軸×2のマレー式機関車、仮称CCXについても検証したが、ここまで動輪を増やすと、全長を24mに収めるにはKE50形と同様に動輪を縮める必要があるとわかったので、この時点で検証を打ち切った。

「EX」の想定される運用

EXは、30〜50両程度が製造され、戦中にはその大牽引力を活かし、東京から下関までの一貫大量輸送に存分に貢献できただろう。

自動給炭機の整備性によっては戦中末期から戦後にかけて故障が増え、性能低下に悩まされたかもしれない。

その後もEXは引き続き活躍できるだろうが、東海道・山陽本線が電化されると、24m転車台がこれらの線区にしか設置されていないため転用先がない。両端が山陽本線に接続している呉線・岩徳線では理論上運用できるかもしれないが、大きすぎて輸送需要に見合わない。

EXはSLブームの到来する前、山陽本線の電化(史実では1964年)と同時に退役することになるだろう。

おわりに

最低限の設備投資(それでも現実には困難なものであったが)で巨大機の設定を試みた結果、EXによって、EF12形と同等の牽引力を確保できた。

一方でアメリカ・ユニオンパシフィック鉄道のビッグボーイは同時代に3000トン以上を牽引しており、世界の巨大機との圧倒的な差を実感させられる結果となった。

結局のところ、当時の日本の状況で輸送力を増やしたいなら、個々の機関車の性能は既存の線路で対応できるD52形・C62形レベルにとどめ、ろくに進んでいない複線化や待避線増設を行い、走れる列車の数を増やした方がずっと確実で効果的なのである。

※ 当時の幹線で、全線が複線化されていたのは東海道本線だけで、山陽本線さえ単線区間が残っていた。山陽本線の全線複線化は1944年に、東北本線の全線複線化は1968年にようやく完了した。

ロマンと現実の調和は、かくも難しいのである。

次回の鉄道記事は、今回の記事で挙げた現実を踏まえ、最大軸重や転車台などの設備状況が史実通りである場合を想定し、戦後に架空機関車「D53形」があったとして、これらがどんな機関車であれば活躍できたのかを考えていこうと思う。

2020年12月12日追記

EXに近いスペックの機関車を探してみたところ、南アフリカ国鉄21型が狭軌、車輪配置2-10-4、動輪軸重約15t、動輪径1372mmとEXに近いことがわかった。

21型は1937年に1両が作られたが、投入予定路線にある急カーブの通過が難しいことが判明し、量産はされなかったようである。

実際どのくらいのカーブであったかというと、南アフリカ国鉄には半径90ヤード(82.3m)のカーブが存在したという。

日本国鉄では簡易線でも曲線半径は最小160mで建設しており、私鉄買収線も含めても相模線の107mが最小、分岐器の曲線半径も最小108.3m(8番分岐器)であるから、半径90ヤードは凄まじい急カーブである。

出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SAR_Class_21_2551_(2-10-4).JPG

参考文献

石井幸孝,岡田誠一ら「幻の国鉄車両」2007年 JTBパブリッシング

久保田博「鉄道工学ハンドブック」1995年 グランプリ出版

国立米子工業高等専門学校建築学科 玉井研究室 「橋梁の設計荷重について KS荷重」https://brtc.at.webry.info/200602/article_23.html

齋藤晃「狭軌の王者」2018年 イカロス出版

友永和夫,奈良一郎「国鉄転車台の改良について」第15回土木学会年次学術講演会講演概要集 4部門,103-104,1960

横堀進「自動給炭機(ストーカー)焚き機関車について」燃料協会誌 30(3-4),95-99,1951

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?