完成ミニソーラーシステム

動作異常を起こしてから返品の手続きが完了するまで、1か月以上かかったソーラーパネル1号。容赦なく高騰する電気代の前に、えんじろうが黙って待ち続けているはずもなく、新たなソーラーパネルの探索を続けていたのでした。

次はフレキシブル

そんな中で発見した通販サイトがこちらのソーラーオフと言うところ。全体的にAmazonや楽天よりも圧倒的にお値打ちなパネルが多く、電話対応も安心の日本語でほっとできました。

こちらで購入したパネルはSPP370QHESというもの。決めてはとにかく軽さでした。そう、前回の失敗パネルの欠点を分析し、それをフォローできるものを探しぬきました。

性能

最大出力 370W

動作電圧 約36V

動作電流 約11A

変換効率 21%

本体寸法 長さ 184cm

幅 104cm

厚み 0.25cm

重量 5.7kg

接続端子 MC4

ケーブル 15cm

主な特徴

何と言ってもこのパネルの最大の特徴は「フレキシブル」であるところ。曲がるんですグニャッと!巻きつけるところには至りませんけど、大げさにたわむといった感じです。それによってとても薄い形状で、特質すべきはその重量6kgを切るところ。畳1畳を超える大きさでこの重さは信じられません。前のは(と言うか普通のは)22kgくらいです。

薄いからぺたっと平面に固定するようにできています。そのためMC4ケーブルはパネルの受光部と同じ方向に真横に向かって伸びる作りになっています。ケーブルが融通効かない硬さな上に15cmと超短いので、少々接続には苦戦しました。

軽いので浜松の強風に煽られると飛んでいってしまいかねません。粘着シートなどを使って屋根にぺったりくっつけました。

設置状況

ご覧の通り、2Fの自室の窓から、1Fの屋根の上に設置しました。6kgだから2階に運べるし、フレキシブルだから窓から外に出せます。ソーラーオフさんには細長タイプとかいろいろな形状のものがありましたよ。

日当たりと良い角度といい、割りと好条件(写真は雨降ってるけど)です。心配だったので、雨の日についてソーラーオフさんに尋ねてみました。

すると基本的にパネルはジャンクションボックスにジャブジャブかからなければ、雨に耐えられるようにできているという趣旨の回答をもらいました。この時初めて「ジャンクションボックス」という意味不明な言葉を聞き、それがケーブルが出ている根本の装置のことだと教えてもらいました。写真の黒いやつです。

最大許容量を目指して

再挑戦は前より良いものをと思うのは人類の常識(大げさ)

だからバッテリーのソーラーパネルに対する最大許容量の500W充電を目指すべく、色々と準備しました。

まずはこの370Wのパネルを2枚購入しました。だいたいパネルの最大発電能力の2/3が実際の発電能力であるというのが、ここまでの体験で得た現実です。

(370+370)/3✕2=493.333

370Wパネル2枚に 2/3をかける

そしてこれを実現するには2枚のソーラーパネルを1枚扱いにしてからバッテリーに導くことになるんですが、ここにえんじろうの久しく苦手な分野が顔を出しました。電気の接続の仕方です。

初めての並列接続

昔に理科の授業で習ったはずと言われても、全然思い出せない直列と並列接続の話。出ない頭を振っても目が回るので、新たに学び直すことにしました。まずそれぞれの目的から勉強。

直列接続 電流Aを変えずに電力Wを増やせる

並列接続 電圧Vを変えずに電力Wを増やせる

学んだ中で最も重要だと思ったのはこの情報でした。充電できる量は増やしたい。でも直列だと電圧が増え、並列だと電流が増えるということです。

バッテリーの許容量があるので、それに合う電圧と電流になるように組み合わせてあげないと、充電を受け入れてもらえない(壊れる可能性も)ということです。

P2001ことPちゃん(インコか?)は、12~48Vの電圧で500Wまでのソーラー入力ができるとされています。ソーラーパネル1枚には36Vの動作電圧と書いてあったので、1枚をそのまま付けると問題なく動作することは理解できます。

2枚を直列にすると前述のように電圧が36V2枚で72Vになっちゃいます。すごい圧力でパネル側が押してくるからバッテリー側が参ってしまうというイメージかな?

並列にすると電圧は36Vのままになります。という訳で、並列接続に挑戦することとなりました。

ソーラーパネルのプラス同士とマイナス同士をそれぞれ1つに束ねてからバッテリーへつなぐのが並列ということで、このイメージにたどり着くまでにかなり時間を使いました(苦手)

必要なケーブルが色々と

個のイメージを実現させるために必要なものを考えるのが、また大変でした。自分は並列接続するのに有効なアイテムにどんな物があるのかを、知らないからです。

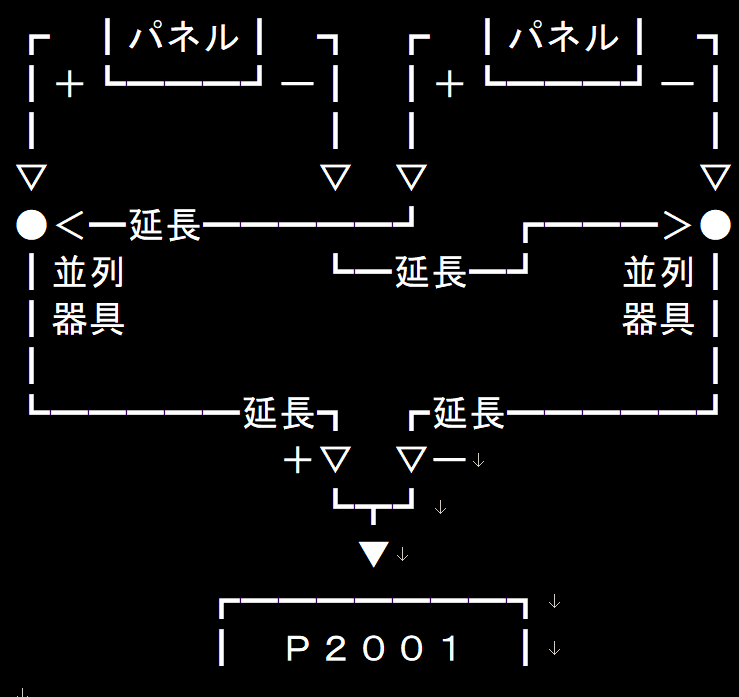

今度は先程のよりちょっと具体的に分けて書いてみました。▽や>はMC4接続で、▼はアンダーソン接続です。そして●にしたのが2本のケーブルを1つに束ねる並列器具です。

図を作るのも2度めとなるとなんだか楽しくなってきました(これが本当の図に乗ってる!)

パネル本体から伸びる短いケーブルのフォローのため、上にある2つのMC4延長ケーブル(楽天)が必要になりました。

それから2本のケーブルが合流して1本になるための並列器具(楽天)が最重要アイテムです。

合流してからPちゃんまでのケーブルは、前に買っていたもの(楽天)を流用しました。

最後はPちゃん付属のMC4をアンダーソン端子に変換するケーブル2代目です。

3mの延長ケーブルを網戸と窓のサッシの間を通し、どこにも穴は開けずに家の中に引き込みます。借家ですから。

鍵がかえなくなるので、外出するときは接続を外し網戸と窓の間に収納するようにしました。

逆流防止アダプター

しばらくこの状態で使っていたのですが、ある時気になる情報を得ました。

2枚の並列接続したパネルが、片方だけ発電量が下がった場合(片方だけ日が当たるなど)に、並列器具を経由して発電量が少ない方に電気が流れ(逆流)てしまうことがあるというのです。そうなると最悪壊れるかもと言われると、不安になります。

商売も宗教の勧誘も、相手を不安にさせてそこに解消法を与えるというのはよくある手だけど、電気の知識が乏しいえんじろうにとってはやっぱり不安ですからね。

買ってしまったわけですよ。逆流防止ダイオードが入ったアダプター(Amazon)というものを。

図の■のように、各パネルのマイナス側の端子に挿入するようです。

ソーラー充電は太陽の明るさによって常に電力が変動するのですが、この逆流防止アダプターを付けてからは、その変動が少しやんわりした気がします。充電される側にしてみれば、しょっちゅう入ってくる勢いが変わるよりはやんわり変化してくれる方が負担が少ないように感じます。

いよいよ稼働

さていよいよ実際の結果のお話です。

最初の折り畳みパネルが最高条件で70Wくらいだったことを思うと、桁1つ違う世界観に驚きました。

今の時期はお天気の場合は朝9時前から500Wを叩き出しています。14時になると一気に弱くなってゆく感じ。その時間にパネルを見ると上の方が少しだけ影に入ってます。これだけで一気に発電力が弱まるという事実を改めて実感できました。

とはいえ、約5時間フルパワーが出るなんてすごいです。

もう少し寒い時期でも11時から15時くらいがゴールデンタイムでした。曇りの日でも30Wから100Wで充電できるから、心強いものを感じます。

Pちゃんお腹いっぱい

どこまででも空腹そうに見えたP2001が、お天気なら1日かからずにお腹いっぱい充電できる。

夢が実現した瞬間でした。色々勉強してよかった。500Wの表示を見ながらジーンとなりました。

これからは太陽の力でご飯が炊ける。洗濯ができる。掃除もできる。

こうしてえんじろうのエコ生活は、本当の意味でのスタート地点に到達することができたのでした。これから12年後、Pちゃんは元気でい続けているのだろうか?パネルは発電を続けていてくれるのだろうか?間にいっぱい挟まっている配線器具たちは雨や風でやられてしまわないだろうか?

ん?その前にえんじろうは無事にいられるのだろうか?

まだまだやれるエコ生活

ここまでお読みくださりありがとうございました。さてこれで、ソーラーシステムについての連載はひとまず切となりました。これからは現在のエコ活動がどの程度成果をもたらしているかをご報告します。

それらの成果が12年続いた時にはじめて本当の「元」が取れることになります。本当の節約になるのか?節約気分の体験になるのか?その答えはまだまだずーっと先になるのでした。

次回は年末からの節電報告をさせていただきます。お楽しみに。今回の記事は図を作ったりしたからちょっと疲れた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?