不登校の理由2

前回は、学校に行かれなくなってしまう理由の一つとして、学習障害を取りあげました。

今回は心の病で学校に行かれなくなってしまうケースをお話ししたいと思います。

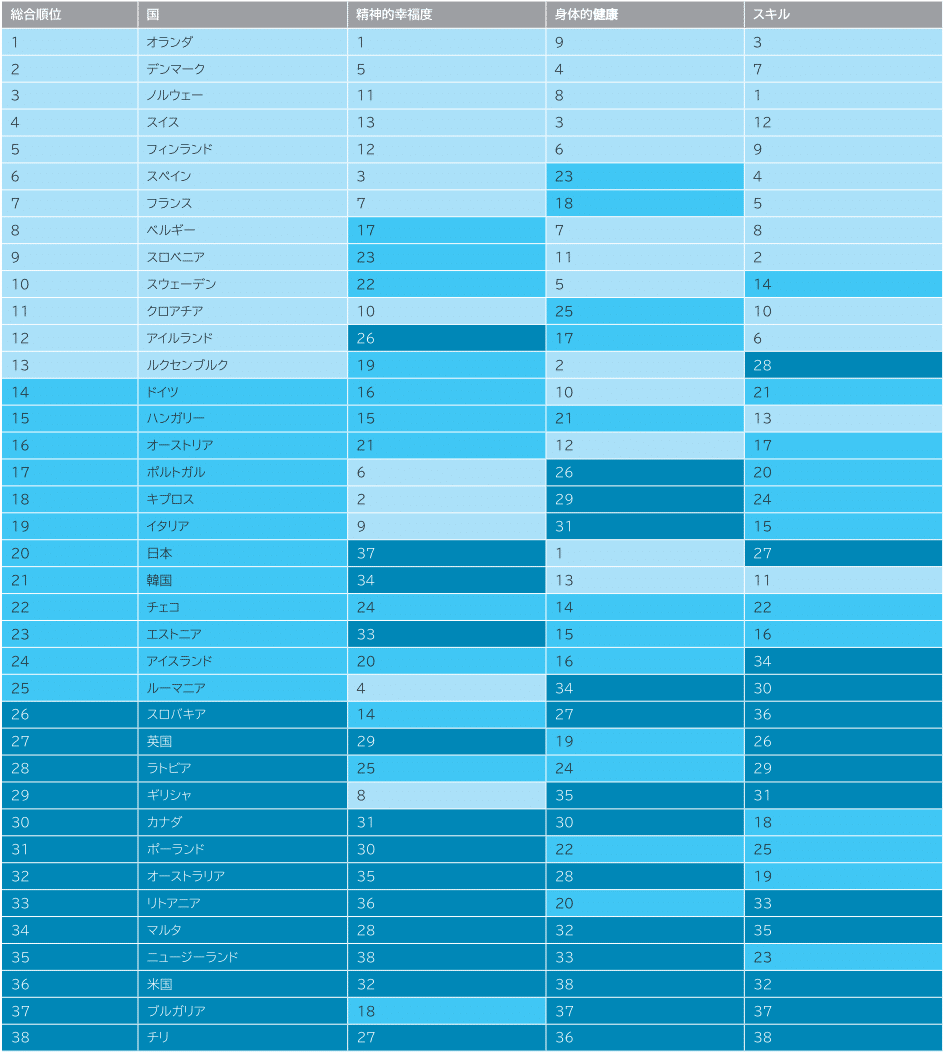

2020年にユニセフが発表した、先進国の世界の子どもの幸福度ランキングをご存知ですか?

精神的幸福度(心の幸せ)、身体的幸福度(健康)、そしてスキル(社会性や勉強面)の3項目から構成されていて、日本の総合順位は20位です。

…が、各項目での順位を見ると、身体的幸福度は1位、スキルは27位、そして愕然とするのは精神的幸福度が38か国中37位という現実です。

こんなにも心の幸せを感じられない子どもが多くいることに、本当に胸が痛みます。

不登校児童生徒の数が年々増えていることも、子どもたちの精神的幸福度の低さを物語っていると思います。

私が関わっている子どもたち(主に高校生)の多くは不登校経験があり、今でこそ登校はできているものの、やはり心の不調(それが身体に現れている生徒も少なくありません)とつきあいながら生活をしています。

入学時に提出してもらう成育歴を見ると、小学生でうつ病を発症していたり、中学生で対人恐怖症や不安障害を発症して不登校になった生徒が年々増えています。

さまざまな要因が複雑に絡み合っているので、その原因を突き止めることはできませんが、乳幼児期からの環境がとても大きく影響していることは間違いないのではないかと思います。

もちろん、生まれつき感度が高く、物事を敏感に察知して不安を感じやすいタイプ(HSP)だったりすることもあります。

最近は日本の義務教育の在り方も見直しが必要だという声が多く上がっていますが、そうは言ってもまだまだ実際には、みんな一緒に同じことを同じように学ぶことが優先されています。

これだけ世の中が「多様性」と謳っているにも関わらず、教育現場では全くそういった対応が追いついていません。

当事者である子どもからすれば、自分に合わない場所へ毎日行って、起きている時間の大半をそこで過ごすことは、地獄でしかないかもしれません。

だからこそ、学校以外に学べる場所はもっとたくさんあるべきだし、学校以外で学んだことをしっかり活かして進学なり就職なりといった将来に繋げられる制度を整備することも必要だと思います。

子どもたちが何に不安を感じ、何に恐れを感じているのか。

どうすればそういった不安や恐れを取り除いてあげられるのか。

不登校になったときには、学校へ行かれるようになることをゴールとするのではなく、まずはこういったことにしっかり寄り添ってあげることが大切ですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?