目的と目標の違い 学級目標はどっち?

目的と目標。この二つの区別って意外とできていないですよね。学級目標はどちらだと思いますか?一緒に勉強している仲間の先生が、特別活動に詳しくて、一緒に勉強しているうちに、学んだことの一つについてまとめてみたいと思います。

学級目標とは

目的と目標の定義

目的とは・・・最終的にどうなるか。抽象的でよい。

目標とは・・・期限や水準を決めて設定する。具体的に設定する。

ついでに

手段とは・・・目標を達成するための方法

じゃあ学級目標は?

学級目標とは「みんなが目指す理想の学級の姿」ですよね。

そう考えると、学級目標は目標と言いながらも、目的です。

具体的にどうなっていれば、達成されたかという明確な水準がないわけです。会社でいえば、社訓。月の売り上げ目標などは、期限や水準があるので、目標です。

こう考えると、学校教育目標も、目的です。どういう学校を目指すかというものが学校教育目標です。ほとんどの学校が抽象的です。

しかし、学級目的や学校教育目的って言ったら、やはり違和感。目標と言いながらも、目的ということを前提に話を進めていきます。

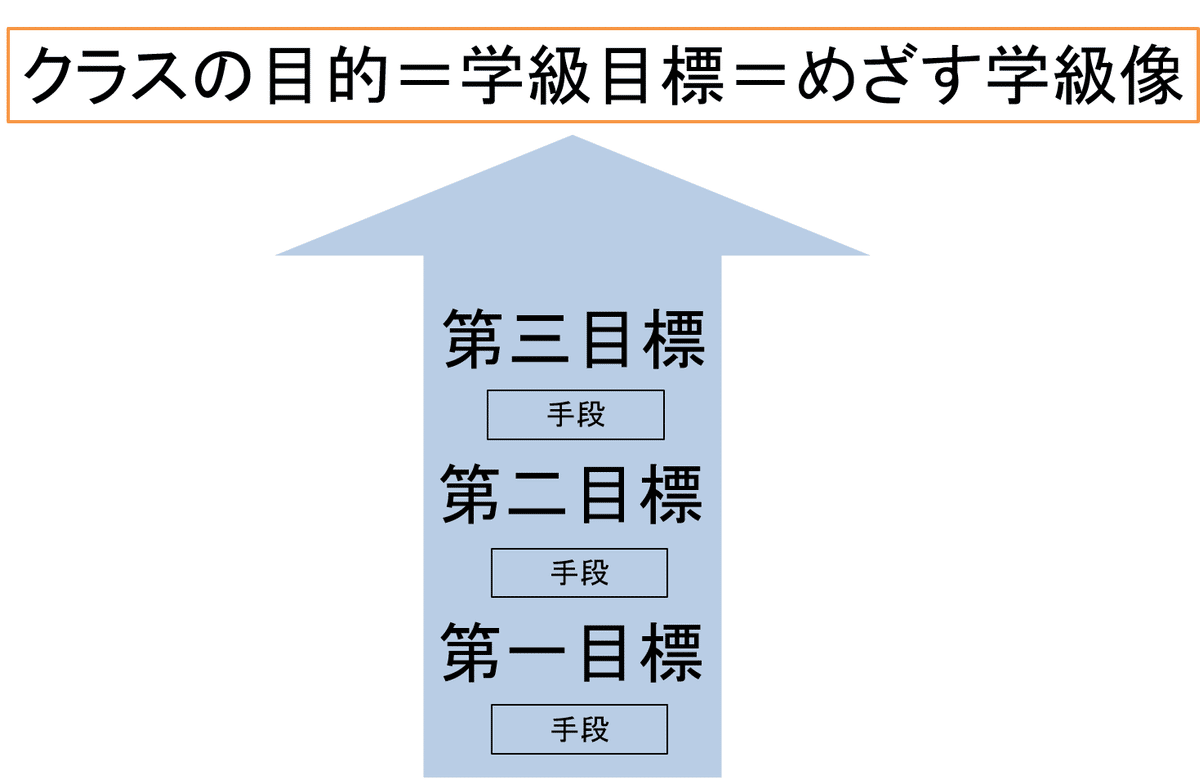

学級目標(目的)に向けて、具体的に何をしていくかが目標

学級目標の姿に近づいていくために、具体的に目標を設定します。そのための手段もセットで考えます。その目標を一つ一つ達成していくことで、学級目標の姿に近づいていきます。

❶どんな学級目標がいい?

1.絶対に忘れない目標にする

よくやってしまうのが、目標が箇条書きでいくつかあり、1年後にクラスの子が全員が覚えていない目標。これでは、ただ掲示して終わりの学級目標になってしまいます。お勉強が苦手な子も、全員が「このクラスの学級目標は?」と聞かれたら答えられるようにしたいです。

忘れないポイントは

唯一無二であること

言いたくなるような言葉を使うこと

教師が一年間ずっと理想を語り、目指し続ける

クラスの活動の中に、学級目標の言葉を入れる

印象的な掲示をみんなで作り、貼る

です。詳しくは後程。

2.抽象的で、前向きな内容にする

何度も言っているように、学級目標は目的なので、具体的ではなくあえて抽象的にします。目的にせまっていくための、月ごとの小目標を具体的にすればいいのです。そして、たまにやってしまうのが、「手段」が入ってしまうことです。学級目標と手段はしっかり区別して整理してあげることが大事です。

また、子どもたちの中から出てくる目標の中で、意外とあるのでが否定的な表現です。「いじわるをしない」「悪口をいわない」などです。「いじわるをしない」ってことは、「お互いを思い合う」ってことですので、前向きな表現に変換したいです。しかも、これは正直当たり前なので、これを学級目標にするのはもったいないです。

❷学級目標の決め方

そんな学級目標を作っていくためにはどうしたらいいか。

(具体例は❹で)

1.あわてずに1か月かける

なんとなく慌てて早く決めなきゃ!なんて思ってしまいますが、一年間その学級目標をめざして取り組んでいくので、私の場合、じっくりと時間をかけて決めます。子どもたちの様子を把握して、先生の想いもだいたい伝わったであろう4月末に決めることが多いです。

2.案を出し合う

「学級目標は何にしよう?」まず案を出し合います。手を挙げてその場で言わせるだけだと、みんなの考えが出ません。しばらく考える時間をとることや、ロイロノートなどを活用して、全員の考えることを全員で見えるようにしたいです。

出す前には、

学級目標は「どういうクラスにしたいか」ということ

1年後どうなっていたいか、1年間何を大切にしたいか

目標は高く!

「~をしない」などの否定する言葉ではなく、「~しよう」という前向きな言葉を入れよう

など説明します。(ここからは架空のストーリーです。)

そうすると、

友だちに優しいクラス

楽しいクラス

何事も頑張るクラス

など普通の言葉が出てくることが多いですね。

そこで、

「優しいってどういうこと?」

「楽しいって、どういう楽しさ?」

「頑張るってどうやって?頑張れない子はどうするの?」

など、問い直し、より詳しい、その子が本当に言いたいことを引き出します。

自分のことよりも、友達のことを考えることかな

ただ楽しいんじゃなくて、協力して、みんなでやることを楽しむ感じ

得意な人が苦手な人を引っ張ってあげれば頑張れるよね。

こんなふうに絞られてきたら、次の段階です。

3.だいたい決まった目標のイメージを問う

このまま3点を目標にしても、長くて、一年間覚えていられません。そこで、絞られた目標のイメージを問います。

自分も大切。友達も大切。

みんなで協力して、楽しむ。

得意な人が苦手な人の背中を優しく押してあげよう!

「合言葉にしたらどんな感じ?」

「ストーリーにしたら、どういう感じ?」

背中を押すから、「山のぼり」かな?

みんなで楽しむから「手をつないでいる」感じ?

大切にするってことは、「宝物」かな。

4.学級目標は「合体」が理想的

私は、これを「第一回学級会」で絞って決めていたのですが、特別活動の専門家に「目標は、基本合わせるのがよい。」と聞きました。

この出てきてある程度絞った3つの案を合わせたい。

山は英語で「マウンテン」だね

宝さがしは「トレジャーハント」

など、ヒントを付け加えます。

「3つを合わせたらどんなイメージ?」

「3つを合わせたらどんな感じ?」

「3つを合わせたらどんなストーリー?」

「みんな手をつないで登ろう トレジャーマウンテン」

できました!(架空ですけど)

❸学級目標が決まったら、その後が大事

1.まずは掲示物をつくる

学級目標は、「みんな手をつないで登ろう トレジャーマウンテン」となりました。これをイメージした掲示物をみんなで作りたい。そこで、イメージ図を書いてくれる子を募集します。募集した中から、どれがいいかをみんなで選び、決まったら巨大な掲示物を作ります。できれば、全員が制作に携わり、思い入れのある掲示物にします。教室の後ろなどにドーンと貼ります。前に貼る用は、ロゴとして小っちゃく貼ります。(具体例は❹で)

2.学級目標の言葉が入った「〇〇会議」「〇〇集会」

掲示物を貼っただけでは、ただ貼っただけの紙です。具体的に目標に向かてアクションしていきます。

クラスの取り組みには、学級目標の言葉が入れます。

学級会・・・トレジャー会議

集会活動(レク)・・・トレジャー集会 トレマウレク

みんなが書き込める相談ボード・・・トレジャーボード

議題箱・・・トレジャーBOX

学級会で、学級目標の姿に近づくために、めざす取り組みをしていきます。

みんなでトレジャーマウンテンをみんなで手をつないで登るには、どんな集会活動をすればいいか?つまり、「自分も友達も大切して、みんなで協力して楽しめて、得意な人が苦手な人の背中を優しく押してあげられるような集会活動」です。これをトレジャー会議で話し合います。

また、すべての行事も、この目標を目指して取り組みます。

例えば、遠足に行くときも「うちのクラスはトレマウだから、分担された自分たちの役割をしっかりと意識しようね」となるわけです。

例えば、運動会の練習の後に、「今日の運動会の練習は、トレマウだったかな?」と問うと、子どもに伝わるんです。

3.小目標を設定して、取り組みをくり返す

「みんな手をつないで登ろう トレジャーマウンテン」という学級目標だった場合、小目標は「〇合目」とすると、ストーリーになります。

トレマウ1合目「トレマウ集会を成功させるために、自分の役割をしっかり果たそう」

トレマウ2合目「今月は、自分と友達を大切にするために、自分と友達と一日一回はほめよう!」

など、掲示物も山登り風にして、登れたら、「宝箱の絵」を貼るなどすると子どもたちは頑張りますね。

最後は、やっぱり頂上に着きたいですね。早めに登頂して、みんなで降りてもいいですね。

❹具体的な取り組み例

ここからは、私の取り組み例ですが、個人情報の観点からあまり詳しくは言えません。さわりだけ紹介します。

レインボーは、「七色の個性」おにぎりは「一粒一粒の個性がギュッとまとまって一つになる。」イメージです。

このときは、集会は「レインボー集会」でした。

掲示物は、大きいおにぎりで、小目標は「1色目」で、おにぎりがだんだん七色になっていくようにしました。七つの小目標を達成して、卒業式の日に「レインボーおにぎり」が完成したときは、クラスみんなで感動しました。

夢・目標をもつこと、キラキラ輝く個性、たらこのように一粒一粒の個性、サンドはギュッとまとまる。

おわりに

今回書いたのは、専門家の方から教わったことをもとに、自分なりに取り組んできた内容なので、正解ではありません。現在の私の最適解という感じです。ただ決めて、貼ってあるだけで、一部の子しか覚えていない学級目標にしないための一例として、参考になればいいなと思います。

以上、エンチャントでした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?