正しさにとらわれないために/積読インタビュー vol.4・「会社で人類学する人事」しぶのさん

「会社で人類学する人事」として、人類学や人事についてTwitter(現:X)にて発信するしぶのさん。人類学に関するエッセイを寄稿するなど、SNS以外にも活動の場を広げている。彼のこれまでの歩みや人類学への想いに、書籍を軸に迫る。

本を眺めているとなぜか落ち着いた

しぶのさんは、まだ字も読めない3歳の頃から本を手に取っていたという。眺めているだけではあったが、なぜか本に惹かれていた。小学生になり自分で本が読めるようになると、『ズッコケ三人組(ポプラ社)』や『ハリーポッター(静山社)』などシリーズものを中心に、小説を楽しんだ。

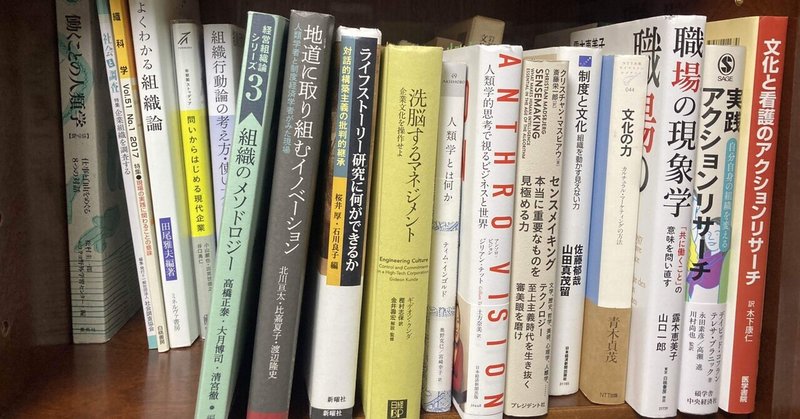

両親は本をたくさん読むタイプではなかったが、本は惜しみなく与えてくれた。また、学者だった祖父からも影響を受けた。祖父の家には、天井にまで届きそうな本棚が壁際にずらりと並んでいた。両親によると、幼少期のしぶのさんはその本棚の前で、静かに本を眺めていることもよくあったという。その思い出が影響しているのか、今でも本がずらっと並んでる空間にいると落ち着く。自宅にも、人類学や人事、組織開発やマネジメントに関する本が並ぶ。積読も80冊近くあるという。もしかすると彼は落ち着きを求めて、積読を増やしているのかもしれない。

そんな彼は高校生になった頃から、小説よりも進路に関する本を読むようになる。幼少期から自らの存在意義や生まれてきた理由について考えることが多い子どもだったという。小さい頃からぼんやりと考えてきた「自分がどう生きるのか」という問いといよいよ向き合う時がきた。その答えを出すために、当時興味を持っていた国際協力に関する本を読み耽った。

国際協力に興味を持ったのは、家で購読していた朝日新聞の連載がきっかけだった。

「カラシニコフという小型で殺傷能力が高く、かつ子どもでも扱える自動小銃があります。その連載はまさに『カラシニコフ』というタイトルで、その自動小銃が開発されたことで子ども兵士が増加したこと、それによる影響や紛争が起きている国々の実態を伝える連載でした。そのなかにあったアフリカの元少女兵のインタビューに衝撃を受けたんです」

「自分は、こんな人たちの支えになる仕事をしたいんじゃないか」と感じて、国際協力の仕事を調べるようになった。国際協力に興味を持ったのであれば、国際関係の学部や経済学部に進むのが一般的だが、しぶのさんはその道は選ばなかった。そうした学部に進むと、アプローチがその学部のカバーする領域に固定されてしまう。「紛争で苦しむ人たちの力になりたい」という想いしかなく、具体的にどうしたいのかがわからない段階で、特定の道を選ぶことはあまりしたくなかった。

そこで選んだのが、文学部だった。文学部といっても、志望先の大学の文学部では社会学や心理学、人類学など多くの学問を興味に合わせて選択できるため、進学を決めたという。

合理性だけでは説明できない人間の性質に迫りたい

人類学に興味を持ったのは、大学1年生の時に受けた授業がきっかけだ。大学の広大なキャンパスを歩いてフィールドワークのコツを学んだり、それぞれのフィールドを決めて民族誌(フィールドワークに基づく報告書)を書いたり、エスノグラフィー(※1)を座学だけでなく実践も交えながら体得する授業はとても面白かった。そうして彼は人類学にのめり込んでいく。

人類学への理解を深めるためにたくさんの本を読むなかで、特に印象的だったのが『トラウマの医療人類学』(宮地尚子著・みすず書房)だ。

トラウマは比較的新しい概念であるものの、人口に膾炙しており、一度は見聞きしたことのある人がほとんどではないだろうか。一方で、トラウマという概念があることで、本人の感情や言語化できていない心の断片までもがトラウマとして単純化され、複雑で精緻な他人の心を人間に分かった気にさせてしまう側面もあるというのが著者の問題意識だ。

「人類学もそうですが、医学や科学だって人間が作った文化のひとつにすぎないと宮地さんは書いています。だから必ずしもそこに絶対性や合理性があるわけではなくて。そして合理的だと思われるものも、何か前提があった上での合理性であって、それが常に普遍的なものであると保証されてはいない。むしろ文化的な要素もある、ということを訴えている本なんですよね」

現在は人事として採用や組織開発、マネジメントに関わるしぶのさん。会社で働くなかでも、合理性だけでビジネスが動いていないことを彼は感じている。経営学や経済学では基本的に、人間が合理的に考え行動するという前提で考えていく。一方で実際には、重要な決定が喫煙所で決まったりその場しのぎの隠蔽が起きたり、合理だけでは語れない部分も多い。

そんなビジネスの世界において人類学を通じて、組織の姿を多面的に捉えられないかと考えている。企業文化という言葉があるように、会社にも文化が根付いている。「会社ごとにパターン化された言動や、組織図に表れない権力構造を知れたら面白いだろうな」と感じている。

しぶのさんのこうした考えの根底にあるのは、誰かに発表したい気持ちや仕事に活かしたい想いよりも、人や組織の多様な面を見たいという好奇心だ。「もしそれが組織の改善に繋がればいいな」程度に考えている。それには、人類学ならではのアプローチも関係している。人類学では、仮説ありきで研究をはじめることはない。まずフィールドワークをはじめ、そのなかで仮説を見つけて何度も練り直していくのだ。そしてフィールドワーカーの主観や感情から仮説を柔軟に立てられることが、人類学の大きな特徴なのだという。そんな人類学を通じて、働く上で疑問に感じることを調べてみたい。そんな想いから、彼は「人類学する人事」と名乗っている。

※1 対象となる異文化(遠くの異民族の文化だけでなく身近にある様々な現場を含む)に自分自身が飛び込み、生身の人間と相対して自分で見聞きした資料によって異文化を記述すること。

しぶのさんの積読本

しぶのさんが今回紹介したい積読本として選んでくれたのは、ねじめ正一さんの『高円寺純情商店街』(新潮社)だ。

普段は人事に関する書籍を中心に実学系の書籍を読むことが多いしぶのさんがこの本を選んだのには、心をうっすら覆う危機感があった。日々仕事をし、余暇にも業務に関する書籍を読む。そうした日々を繰り返していると、思考が偏ったり視野が狭くなったりしていくのではと感じている。他者の視点を知り、他者の人生に触れる機会を意図的に作らなければと考えて、中学校の時に国語の教科書で紹介されていた本書を手に取った。

しぶのさんが他者の視点を重視している背景には、学生時代の苦い想い出がある。

日本で使われなくなった車椅子を再整備して、途上国に届ける活動に携わっていた時のこと。その活動では、使われなくなったものをただ渡すだけではなく、それを使う人の体型や持つ障害に合わせて、一人ひとりに合った車椅子を届けることを大切にしていた。しかし、いざその車椅子を持っていくと、「こんなものは重くて使えない」と拒否されてしまったのだ。

「重度の障害を持つ子だったので、リクライニング機能をつけたり体が勝手に動かないようにしたり、医学的には完璧な車椅子を持って行きました。完璧なものを届けたのだから絶対に喜んでもらえると思っていたのに、『こんなに重いと物乞いにいけないじゃないか』と怒られてしまったんです。一度も会ったことがなくて知らない誰かに対して、会う前から自分が勝手にイメージを作って接しようとしていたことに気付かされてショックでしたね……。それだけでなく、医学的正しさに対する認識が揺さぶられました」。

大学院在学中に子ども兵士と会った際にも、自分たちが勝手に持っているイメージとはまったく違うところで、彼らがたくましく生きているのを感じた。こうした経験を経て、自らが勝手に他人のイメージを作り上げたり、無意識に相手に期待したりしてしまうことを意識するようになった。

「私に限らず人間って、自分が相手に抱いているイメージや「こうであってほしい」という期待を投影して接することがあると思うんです。そうならないために、日常の中でも人類学的な視点で考えるようになりました。そうして他者の視点に立ってみることが、自分のイライラや感情の暴走を止めるストッパーになっている気もしています。ただ最近は、エスノグラフィーを以前ほど浸るようにと読めなくなってきました。そうなってしまっているのは、本を手に取ると最初に『何を伝えようとしているのか』を考えてしまうことが大きいのかなと。エスノグラフィーの面白さは、著者のフィールドワークでの驚きや発見を通じて少しずつ問いが生まれ、考察が深まっていく点にあると考えています。その世界観や臨場感を感じるプロセスを飛ばして、最初から自分にとって意味がありそうな部分を求めているからだと思います」

こうした思考は、実学寄りの読書を数多くすることで形成されていると彼は考え、それに危機感を持っている。そこで小説を通じて、メリットやわかりやすい結論を求めず、ただ世界観にひたる読書をする感覚を取り戻そうとしているのだ。

最後に、彼にとって積読とは何かを聞いてみた。

「私にとって、生きることは考えること、すなわち問いを立てることだと思っています。積読することを通して、問いにつながる何かを得たり、すでに立てた問いに対する答えを見つけたりしたいなと思っていて。その意味で、私にとって積読は生命維持活動ですね。あとはコレクション的な側面もあります。読むつもりでは買っているけど、買って満足するところもありますし。でもそれでいいのかなとも感じています」

大学院でお世話になった先生も、「本や論文をとりあえず手元に置いておくことは大切だ」と話していたという。手元に置いておくことで、何かのきっかけで本を手にとってスイッチが入り、これまで読んだものや、これから読む本や論文が有機的に繋がることがあるかもしれない。そうした機会を逃さないためにも、彼はこれからも積読を続けていく――。

しぶのさんのSNSはこちら

12月からフランスに行きます!せっかくフランスに行くのでできればPCの前にはあまり座らずフランスを楽しみたいので、0.1円でもサポートいただけるとうれしいです!少しでも文章を面白いと思っていただけたらぜひ🙏🏻