四国にいると、海辺のカフカが読みたくなる

今、高知県梼原町の「雲の上の図書館」というところにいる。

隈研吾の設計で、木の温もりを感じられるモダンな図書館で、とても居心地が良い。

長野県の自宅を飛び出して、一人旅で訪れている。

四国に来て、もう1週間くらい経つか。

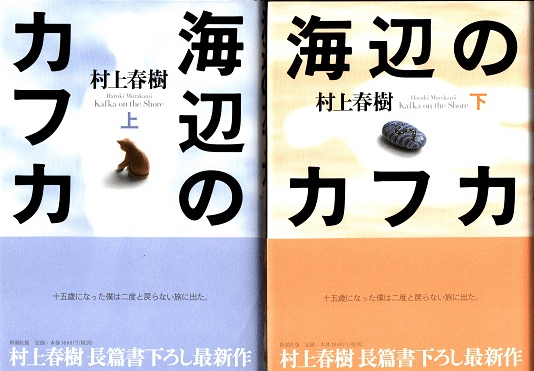

四国といえば、村上春樹の「海辺のカフカ」を思い出す。

海辺のカフカは端的に言えば、「東京に住む15歳の少年が四国へ家出する話」だ。(誤解を恐れずに言えば)

僕が初めて海辺のカフカを読んだのは、まだ10代の頃、確か18歳頃だったと思う。

とても読んでよかった。

人生で好きな小説5番目以内に入る作品である。

主人公の田村カフカは、家出をして、香川県高松の私立図書館にたどり着く。

その図書館にしばらく滞在をして、ときどき高知県の山奥にある知り合いの小屋で過ごしたりする。

四国の小さな図書館と高知の山奥という情景に憧れを満たしてくれるのが、僕がいる梼原の「雲の上の図書館」かもしれない。

「四国のチベット」と呼ばれることがあるくらい、この梼原は山に囲まれた土地なんだけど、雲の上の図書館は有名建築家が設計したということで、全

国から訪れる人がいる。

海辺のカフカに出てくる架空の図書館「甲村記念図書館」は、旧家の書架を改装して造られた趣のある私立の図書館として、文学好きが全国から訪れる小さな図書館として描かれている。

甲村記念図書館と雲の上の図書館にささやかな共通点を感じて、密かにワクワクしている。

電子書籍で購入して、海辺のカフカをさくさくっと読んでる。

とても面白い。

大人になって読み返してみると、僕の考え方にかなり影響を与えた表現が多いなということに気が付く。

いい作品だ。