エラマアート始動!伝統芸能「吟剣詩舞」から読み解く先人の生き方

あなたにとって、自分の人生を豊かにするのに欠かせないものは何でしょう?

私の場合は和文化です。

私にとって和文化は、なくてはならないもの、というより、日常に溶け込んでいて自然とそこにあるものという感覚ですが、私の豊かな生き方には和文化が必要です。

でも、私がそうだからと言って、皆さんに和文化を強要するつもりはありません。

ただ、人生を豊かにするものとして、自国の伝統や文化が大きな役割を担っていることは確かだと、肌感覚として感じています。

改めまして、こんにちは。

エラマプロジェクトの和文化担当、橘茉里(たちばなまり)です。

私は、和文化の中には、豊かで幸せな人生を送るための多くのヒントがあると考え、和文化をお伝えする活動を行っています。

世界では、王朝が変わることで旧王朝の文化が途絶えたり、否定されたりした歴史がありますが、日本は建国以来、ひとつの王朝(天皇家)が連綿と続いてきた、世界でも稀な国。

約2700年もの長い歴史の中で培われてきた文化を持っているなんて、日本人は本当に恵まれているんです。

そういった理由から、私は伝統文化に殊更強い思い入れがありますが、この度、エラマプロジェクトでも、文化芸術の面から、豊かで幸せな生き方を考える「エラマアート」企画が始動しました。

第1弾は吟剣詩舞とコラボ!

第1弾となるオンライン講座「日本の先人たちから学ぶ人生デザインワークショップ」を2021年7月27日(火)に開催。

この講座は、日本の伝統芸能「吟剣詩舞(ぎんけんしぶ)」の舞を鑑賞しながら、舞のテーマとして取り上げる先人の生き方に迫っていくという内容です。

吟剣詩舞。

初めて聞いた方も多いかもしれません。

和歌や漢詩の吟詠(歌うこと)に合わせて舞う伝統芸能で、刀を持って舞う「剣舞」と扇を持って舞う「詩舞」があります。

この「吟詠」「剣舞」「詩舞」による三位一体の芸能が「吟剣詩舞」です。

戦にまつわる詩から恋の詩まで、幅広いテーマを舞いますが、共通するのは、詩には詠み手の想いや信念が込められているということ。

その想い、信念や詠み手の人生を、舞で表現するのです。

それってとても「エラマ」っぽいですよね?

実は私は、エラマプロジェクトでの和文化担当としての活動以外に、伝統芸能×国語というキャッチフレーズで、以前から吟剣詩舞道家の見城星梅月(けんじょうせいばいげつ)さんと一緒にイベントを行っています。

星梅月さんは、若き吟剣詩舞道家として、精力的に活動していらっしゃいます。

私は星梅月さんと一緒に活動するようになってから、彼女と多くの対話を重ねてきました。

星梅月さんの拠点は静岡、私は東京ということで、普段はオンラインでやりとりをしていますが、夜の10時頃に打ち合わせを始めて、そこから話が盛り上がり、気づいたら夜が明けていたなんてこともありました。

30代になって徹夜はもう無理だと思っていた私。オンラインでのおしゃべりで夜を明かしてしまうとは!と驚きでしたが、伝統芸能を極めるということ、担い手としての意識、今後の展望など、星梅月さんの熱い想いに引っ張られて、私も一晩中気力がみなぎっていたことを覚えています。

星梅月さんは、吟剣詩舞を観る人たちが、舞のインスピレーションによって想像したり、感性を働かせたりすることで、心の豊かさを得る一助にしてもらいたいと考えています。

今回、エラマプロジェクトの石原侑美さんから、ぜひエラマでも吟剣詩舞とコラボしたいとお声がけいただき、侑美さん、星梅月さん、私の3人でつくるエラマアートが出来上がりました。

この講座は、「先人の人生や作品の理解」→「舞の鑑賞」→「対話」がセットになり、より深く、じっくりと感じ入ることができるようになっています。

講師である私が自分で言うのもなんですが、「参加して良かった!」「また参加したい!」と思っていただける素晴らしいコンテンツになったと自負しています。

幕末のジャンヌダルク・新島八重の人生を舞う

今回取り上げた先人は、幕末のジャンヌダルクと呼ばれた新島八重です。

新島八重は、幕末以降の激動の世を力強く駆け抜け、凄まじい熱量で人生を切り開いていった女性。

彼女ほど波乱万丈な人生を送った女性もそういないでしょう。

会津生まれの八重は、幕末の会津戦争で故郷、鶴ヶ城の籠城戦を経験。断髪男装の姿で最新式のスペンサー銃を手に戦い、死線をくぐり抜けました。

明治の世となってからは、同志社の設立者である新島襄と結婚し、夫の襄とともに同志社の教育に奔走し、洋装洋髪のハンサムウーマンとして活躍。

襄の死後は日清日露戦争の看護婦として従事し、日本のナイチンゲールと言うべき存在となりました。

人生の転機ごとに華麗な転身を遂げた八重。

当時の女性が自立して自分らしく生きていくことは、現代の我々には想像できないほど険しい道のりでした。

そんな中、八重は自分の信念に従って、強くしなやかに生きていったのです。

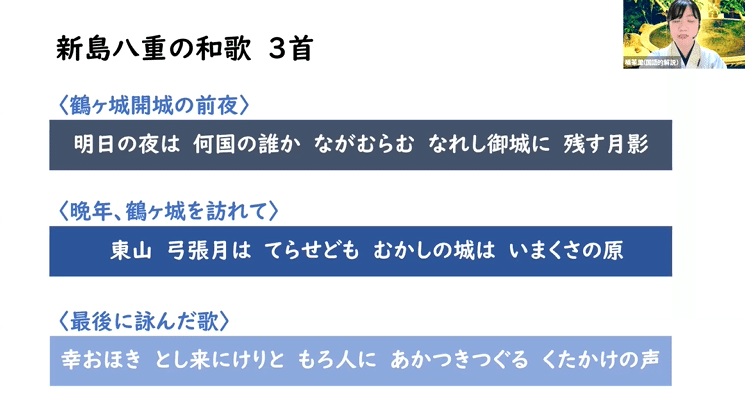

今回、八重が詠んだ和歌3首を厳選し、1首目で1作品、2、3首目を合わせて1作品という具合に構成し、星梅月さんに二つの舞を舞っていただきました。

どちらの舞も、この講座のためにプロフェッショナルに作っていただいたオリジナルの吟詠と振りつけで、非常に贅沢な作品。

さらに、舞の導入部には侑美さんの朗読があり、情感あふれる仕上がりとなりました。

一つ目の舞は、会津戦争での激しい籠城戦の後、鶴ヶ城を明け渡す前夜の八重の姿を舞ったもので、鉄砲で戦う姿や壁に和歌を刻む姿が印象的です。

星梅月さんのコメント

「城は渡さぬという会津の人たちの強い想いを、八重の姿を通して舞いました。吟剣詩舞は、本来は紋付き袴で舞いますが、今回は八重をイメージして衣装も工夫しています。」

「八重は芯が強い女性で、戦いは女のすることではないという当時の常識に囚われずに行動しました。壁に和歌を刻んだ際、八重は死を覚悟していたと思います。色々と資料を調べてみて、八重は仲間を思う気持ちを持った女性だと感じたので、仲間を思う心と会津の城は渡さないという強い心を舞で表現しました。」

二つ目の舞は、晩年の八重が鶴ヶ城を訪れた際に詠んだ和歌、そして最後に詠んだと伝わる和歌を用いて作ったものです。

星梅月さんは、「八重は多くの死を見てきたからこそ、平和のためには戦いではなく、他の道があると考えていたと思います。この舞では、世の人々の幸せを願い、祈る心を意識して舞いました」と語っています。

そんな星梅月さんの二つの舞には、参加者から称賛の声が寄せられました。

・舞は、舞台だけで舞うと思っていたけど、城址で舞っていて現場の人間として感動しました。

・大胆且つ繊細な表現をされている舞が本当に素晴らしかったです。

・八重の強い想いの舞が今の私に強く刺さりました。今の私の感情と紐付いてました。

講座の最後には、八重の人生を知り、舞を鑑賞した上で感じたことについて自己対話する時間が設けられました。参加者のお一人お一人が、とても素晴らしい気付きをされていたことが嬉しく、この講座を行って良かったとしみじみ感じました。

参加者の皆さまからいただいたコメントをいくつかご紹介します。

・想いを馳せることが人生を、そして他者との関係を、豊かにするように感じられました。

・久々に脳細胞をフル回転し、そして素晴らしい舞を拝見できて、有意義な時間を持てて感謝しております。

・八重の力強さ、切り開いてきた行動に、誇らしいと思いました。と同時に、最愛の夫に出会えたこと、舞からも女性らしい柔らかさも感じて、歴史だけでなく、こうして文化、芸術とあわせて人生を味わえて、感動しています。

・結局、激動の人生、時代でなくても道を刻んで行くのは自分自身。迷い悩みもがいて当然なのかも。自身の生きた旅が豊かだったかどうかは、臨終の時が来ないと分からない。旅の途中、まだまだ多くの見聞が必要と思った。

人が気づきを得たり、感動したりしながら、人間としての深みを増している場に立ち会えることは、なんと貴重なことでしょう。

こんな時、講師をやっていて良かったなぁと心から思います。

吟剣詩舞とコラボしたエラマアートは、今後も定期的に開催していく予定です。

伝統芸能をこのようにお届けする企画は、他ではなかなか味わえませんので、ぜひご参加ください。

伝統を継承し、伝えるということ

伝統芸能を取り巻く世界は、安寧とは言えないのが現実。

現在の日本において、伝統芸能の鑑賞が日常に根付いている人は非常に少ないでしょう。残念ながら、自分の芸さえ磨いていれば、観客が集まってくるという時代ではないのです。

そんな中で伝統を継承し、次世代につないでいく。さらに、世の中に広く伝えていくという役目は、並大抵のことではありません。

舞で見せる星梅月さんの瞳の強さは、そういった道を歩いていく決意の表れなのかもしれません。

星梅月さんは、これからも様々なチャレンジをしていくでしょう。

八重のように熱量を持った星梅月さんの生き方は、多くの人たちを惹き付けながら、この令和の時代を駆け抜けていくはずです。

私も、星梅月さんの人生に関わらせてもらった一人として、今後も、彼女の輝きを見つめていきたいと思います。

Text by 橘茉里(和えらま共同代表/和の文化を五感で楽しむ講座主宰/国語教師/香司)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?