ゲームは人生の一番の教科書

※この記事ではゲームやアニメ、漫画などの内容が多く引用されています。

目次を見てネタバレが嫌な箇所は飛ばし読みしてください。

重大なネタバレを含む作品

・ドラゴンクエストⅦ

・ドラゴンクエストⅥ

・ドラゴンクエストⅤ

・ペルソナⅤ

・ファイナルファンタジーⅩ

・真女神転生

・キングダムハーツシリーズ

ストーリーに関わるネタバレを含む作品

・ゼルダの伝説 時のオカリナ

・ドラゴンクエストⅩ

・ペルソナ5 スクランブル・ザ・ファントム・ストライカーズ

・undertale

・東京卍リベンジャーズ

・七つの大罪

題材にさせていただいている作品

・ゼルダの伝説 Breath of the Wild

・どうぶつの森シリーズ

・スプラトゥーンシリーズ

・ポケットモンスターシリーズ

・ファイナルファンタジーⅧ

・モンスターハンターシリーズ

・ペルソナⅢ

・スターウォーズシリーズ

・鬼滅の刃

・ダンガンロンパシリーズ

・Ghost of Tsushima

・ゼノブレイドシリーズ

めちゃくちゃ長いnoteなので、気になるタイトルのものだけでもご覧ください。

僕はゲーム画面を通して現実を見ている

何を言ってるのか理解してもらいにくいと思うが、僕はゲーム画面越しに現実を見る。

現実で初めてくる場所に来たときは、ゼルダの伝説BotWやゼノブレイド の地名表記が出てくる。

課題解決や数学の問題を解くのはまるでゲームの戦闘シーンのようにHPと相手の弱点を気にするし、人との会話はセリフやその矛盾点が浮かび上がってくる。

だから言い方は悪いが人生はゲームのようなもので、逆にゲームだと思っていたから今のところ上手くいってきたようにも感じる。

ゲームがなければ、自分は大義を抱いて生きていくこともなかったし、他の人にはない武器を身につけることもなかっただろう。

ゲームは「自分の可能性を拡張する」という点が最も偉大である。

人間は生命を維持するためやはり保守的な生き物だから、普通に生活しているだけでは自分の外側に広がる世界の存在に気づくことはできない。

だからって毎日のように刺激的な出会いや体験があるほど、現実はファンタジーではない。

だからこそ、これほどまで手軽に夢を見れるゲームなどのエンタメは、人間が無限の可能性を開花させるために残された最後の手段であると言ってもよいだろう。

現代の人間にとって実は一番難しいことは「夢を持って生きること」だと思う。

多くの人が夢だと思っているものは実は欲に過ぎず、それに人生をかけて熱狂するほどの「人生の目的」は信仰心や憎悪など強い感情にのみ呼び起こされる。

東洋経済オンラインの記事でも言及があるが、自分の周りで一際輝きを放つ人々のほとんどはゲームの道を通ってきており、社会における「異質」な人材と「普通」の人材の差にゲームの存在があることをなんとなく感じてきた。

ゲームをやれば一概に全てが上手くいくとは言えないが、ゲームに「使われる」のではなくゲームを「使える」ようになれば、きっと大衆的な生き方から頭ひとつ抜けた飽きない人生が待っているだろう。

だって、人生とゲームは全く変わりないものなのだから。

ドラクエの地図は人生そのもの

ドラゴンクエストをやったことがあるだろうか?

最初は自分の居場所以外の地図は真っ白だが、歩みを進めた分だけ周囲の地図が段々と姿を表し、まるで勇者の軌跡を追うかのように魔王を倒したときに地図が完成する。

まさに人生でも、あるコミュニティやジャンルに踏み込んで初めて、その周りに広がる世界が見えてくるのと同じようなものだ。

最初からこの世界の全体像が見えているわけではない。

最初は三方を霊峰や大海に囲まれ行ける道は一本だが、物語を進めて船や空飛ぶ乗り物を手にするとどこにだって行けるようになる。

リアルな人生というゲームも最初は与えられた道に従うしかないが、様々な道具を味方につけると一気に選択肢が広がることは、「社会人は最初の3年は修行」などといった日本らしい考え方がまさに表現しているだろう。

だが最近は「辛抱」の考え方は日本の遺物と見做され、人生最初から自分の自由だというキャリア論が浸透しつつある。

それに合わせてか、ゲームも一本道の敷かれたレールを歩くものではなく、自分で目的地までも選び取る「オープンワールド」という形式が採用され始めた。

中でも「ゼルダの伝説 Breath of the Wild」はゲーム番付とも言われるメタスコアで、近年トップスコアの97点を叩き出した殿堂入りタイトルだ。

このゲームはチュートリアルさえ終われば、目の前にあるラストダンジョンに速攻向かいラスボスを倒してもいいし、そもそも世界を脅かす災厄など放っておいてゲーム内のスローライフを楽しんでもいい。

ゼルダの伝説は元々レベルアップなどの概念がなく、ゲームを通じてストーリーが進んでも絶対的指標でプレーヤーの成長が可視化できるわけではない。

その代わり、プレーヤーは新しい道具を手に入れたり、新しい魔法(オカリナの曲)を覚えたり、新しい発見をすることで着実に強くなっていく。

これはすごく今っぽい考え方で、部長課長といった身分や年次(いわゆるレベル)では測れないけれども、確かな経験を経て個人に身に付く「知恵」が、転職や独立といった自らの道を切り開く「新しいキャリア観」をまさにゲームの流行が象徴しているようにも感じる。

さて、話が飛んだが、話題をドラクエの地図に戻そう。

ドラクエの地図を語る上で、絶対に欠かせないのはドラクエ7の存在だ。

ドラクエⅦの発売が決まった時のキャッチコピーは特に度肝を抜かされるもので、今まで広大なフィールドを冒険するのが醍醐味だったタイトルが

「世界には、この島だけ…。」

という一言を世に放った瞬間、人々はさぞかし震撼したことだろう。

まあ、実際には石版と呼ばれるアイテムを集めることで過去の大陸に行き、そこでの事件を解決することで魔王が封印していた大陸を1つずつ解放できるという一捻りも二捻りもあるシステムだったわけだが。

ただ、この石版システムこそがこの世の中をより精密に表していると思う。

下の図を使って、極めてシンプルな事例で説明しよう。

例えば、マーケティング担当者が「データを使えばより正確に消費者のニーズを掴めるのでは…?」と思い、データサイエンスの世界を知る。

これは「一般的なドラクエマップ」の考え方である。

隣り合った街から次の街を目指すように、隣接分野のデータサイエンスを次の目的地に定めている。

だが、実際にはどうだろうか。思うのと実行するのでは大きな違いがある。

確かにマーケティングとデータサイエンスは隣り合わせの分野といえるが、マーケティングができればデータサイエンスができるというわけではない。

これを自分は「ムドーの城現象」と呼ぶ。

ムドーの城は最序盤の街であるレイドックから目と鼻の先であるにも関わらず、物語がある程度進み船を手に入れないと行くことができない。

データサイエンスもまた然り、マーケティングの力があって解決したい課題が見えていても解決に必要なプログラミングというツールが使えなければ夢物語、課題発見力を磨かなければ分析結果が得られてもそこから解釈を導き出すことができなくなってしまう。

つまり、なんとなく横にある大陸の存在は分かっていても石版がないとそこまで辿りつかないように、隣接する分野が何か分かっていてもそこに踏み入るには世界に散りばめられたいくつもの鍵が必要なのだ。

ムドーの城といえばドラクエⅥの世界設定は非常に興味深い。

この物語には二つの世界がある。

精神が存在する夢の世界(上の世界)、肉体が存在する現実の世界(下の世界)。

画像にあるような穴から落ちると別の世界に行くというトンデモ設定だ。

この作品で最も面白いポイントは、上の世界と下の世界に優越がないことである。

比較対象として、例えばドラクエⅩ Ver2では2つの世界は「真の世界」と「偽の世界」と名付けられ、偽の世界は大魔王が作り出した虚構と、明らかに現実の世界より下に位置づけられている。

その証拠に、偽の世界を一通り探検してしまうと、もうそちらの世界に用事はなくなる。

一方でドラクエⅥでは、現実の世界で問題を解決して夢の世界に豊かさをもたらしたり、不条理な結末を迎えてしまった現実は夢の世界でやり直せるなど、2つの世界を行き来することによって物語は前へと進んでいく。

逆の立場にイデア論があるが、プラトンは本物の善はイデア界(精神世界)に輝く太陽で、現実世界で我々は洞窟の中で灯る火がつくる影を見ているに過ぎない、「我々は現実を飛び出しイデアを目指そう」と、現実世界は散々な言われようである。

ドラクエⅥではむしろ最初に精神世界の上の世界にいた状態から、現実世界に来ることで世界の真実を発見するという真逆の展開である。

他のnote記事でも書いたように、精神世界に自らを置きにいく「妄想」は自らの可能性を広げる優れた手段であるが、その妄想の深さ・価値さえも現実での自分の行いに規定されてくる。

何かと我々はどちらが優れているかを決めつけたがる生き物だが、どちらもが相互依存の関係で、片方があってもう片方も存在しうる関係性であることをドラクエ6は教えてくれた。

セーブに対する考え方

「現実世界はゲームと違ってセーブできない」という通説に僕は異を唱えようと思う。

確かにゲームさながら、伝説のポケモンの前でセーブして倒してしまったらリセットを繰り返すといったチートは現実ではできっこない。

だが、ポケモンを捕まえられるか捕まえられないかという自分の預かりしらぬ外部環境に関しては「リセット」不可能でも、自分自身のことへの「ロード」は十分に可能である。

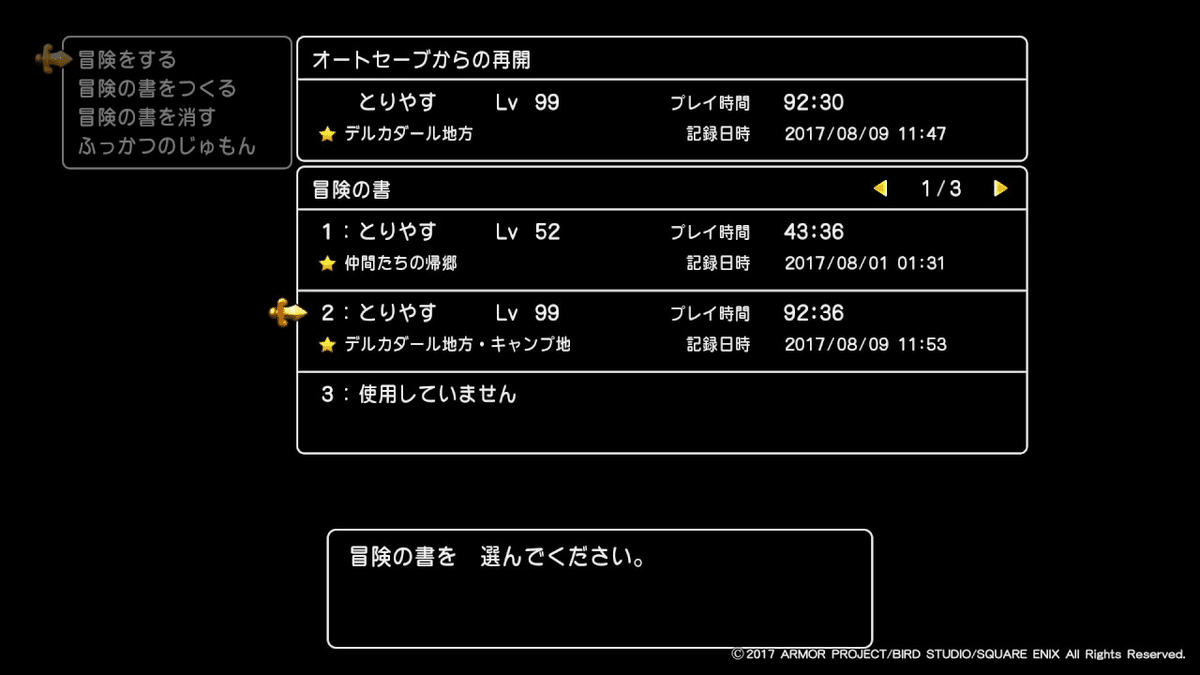

「リセット」と「ロード」の違いは、以下のドラクエⅤの事例を用いて説明する。

まずはドラクエⅤの大まかなストーリーを解説すると共に、事例に与える条件を整理しよう。

①主人公Lv10(少年期)のとき、セーブ①を書く。

②主人公がLv10〜Lv30の間に、宿敵ゲマが父親パパスを殺害。パパスは逝去。

③主人公がLv30(青年期)のとき、セーブ②を書く。

④主人公がLv50(青年期)のとき、宿敵ゲマを討伐。ゲマは逝去。

上の4つのエピソードは「内部環境」と「外部環境」とに分類される。

●内部環境(①③④):主人公の行動次第で結果が変化する事象。Lv UPは主人公が努力さえすれば上げることができる。

●外部環境(②④):主人公の周辺環境(周りの人物や運など)に結果が依存する事象。事件などは一般的に数々の不運が重なり発生するもの。

この条件下で、セーブ①やセーブ②をロードすると、当然結果は上の画像のとおりである。

これはゲームの世界ではロードと呼ばれる作業をしているが、ある事象を無に帰す目的が主であることから「リセット」と呼ぶことにする。

そして、もちろんリセットはゲームの中だけの話で、もし仮に現実世界でこの条件を当てはめるのであれば結果は以下画像のようになる。

まず第一に、現実世界でロードができても、ゲームのようにロードした先はそれまでとは全く別の時間軸ではなく、それまでの時間軸の延長線上にある。

要するにタイムリープなどという都合のよいものはなく、時間と空間の変化は起こらずあくまで変化するのは環境のみだ。

さらに、当然ながら事件(外部環境)は発生直前まで巻き戻されることなどはない。主人公がゲマを倒した事実はリセットされず、ロードしてもゲマは死んだままだ。

じゃあ、結局ロードしてもその直前と何も変わらないじゃないか?

いや、ロードすれば確かに自ら(内部環境)は変わるはずだ。

それを証明するためには、まずそもそもロードとは何で、そんなゲームじみたことが現実世界で通用するのかを説明しなければならない。

「ロード」とは「自らを選び取ること」だ。

連続性を持った肉体と実存は1時間前も1時間後も変わりはしないが、自分のあり方は明確に変化しており異なった顔を見せるのが人間だ。

例えば、仕事をしている時は「今を生きる大人の自分の顔」を見せるが、その後に高校の友人と同窓会をするときには童心に返って「高校時代の自分の顔」を見せることだろう。

内部環境(自己)だけに焦点を当てると、この現象は過去にタイムスリップしてるにも等しい。(仮に時間が経つと必ずレベルアップするならば、Lv30の今の自分を高校時代のLv10の自分に戻しているようなものだろう。)

つまり、我々は直前の自分が直後の自分を形作るように錯覚しがちだが、あくまで今までの経験してきた「自分像」を選択する「ロード」を日々繰り返しているだけなのだ。

ゲームで言うならば、戻りたい自分がセーブさえしていれば、Lv10の自分にだって、Lv30の自分にだって戻ることができるのだ。

(厳密には本物の時間が巻き戻っているため違うが、ペルソナ5などのセーブシステムにイメージは近い。)

じゃあ、誰もがどんなタイミングにだってロードできるのかと言うと、そう上手くもいかない。それができれば、我々はもっと賢く効率的に生きられるだろう。

なぜ上手くいかないか、それは「セーブしてないポイントにはロードできない」からだ。

先ほど例にあげた高校時代などは青春という強烈なイベントと紐づいているためセーブする意思がなくても勝手に記憶に残っている可能性が高い。いわゆるオートセーブというやつだ。

しかしながら、何気ない一日は後々記憶に残ることが少ない。こういった日常の集積で人生は出来上がっているというのに、そこへロードできないのは大きな損失だろう。

だからこそ意識的にセーブを書く必要があるのだ。

自分のセーブの書き方の一つに、気づきがあった場所の石を拾うという習慣がある。

自分の場合、気づきは場所と紐づいており、昔拾った何百もの石のうちある一個を手に取ると、それをどこで拾い、あの時は何があり、何に気付いたかが蘇ってくる。

ドラクエⅩでもルーラストーンという不思議な石が出てくる。

ドラクエでは毎作品お馴染みだった場所移動の呪文 ルーラが廃止され、その代わりルーラストーンという道具が導入されたのだ。

無限に場所を記憶しておける呪文 ルーラと異なり、ルーラストーンは数に限りがあり石1つにつき1つの場所しか記憶できない。

だが、この有限性こそがセーブの正体であり、自らの人格すらも変えるロードという事象に拠り所となる大きなきっかけはつきものなのだ。

石などという不思議な手段に頼らずとも、言葉にはその力がある。

自らが頭を振り絞って生み出した言葉は、記憶を結びつけるほどの強烈なインパクトがある。

それについては、「シークレットレポート」に言及したnoteをご参照いただこう。

失う可能性があるからこそ学べるもの

ゲームの世界は非現実にも関わらず、勝負に負けるとその代償を払わなければならないものが多い。

例えばスプラトゥーンやポケモンでのオンラインレート対戦では、戦いに勝つとランクが上がり、敗れるとランクが下がる。

そしてランクが同じもの同士でしか戦うことを許されない。

これは極めて人間社会の縮図とも言えるようなもので自然なルールである。

会社でも何かしでかすと職位は下がるし、受験も就活も実質同じ能力の学生が競い合っているだけだ。

オンラインゲームで画面の向こうにいるのは紛れもなく人である。

だからこそ、人と人の競い合いである以上、現実世界のヒエラルキールールをゲームに持ち込んでも、誰も文句を言う人はいない。

だが、画面の向こうはただのAIやシステムなのに代償を払わなければならないのはどうだろう。

ポケットモンスターシリーズは代々、負けた相手トレーナーに対して賞金を払わなければならない暗黙の掟が存在した。

相手が負けてもそうだし、自分が負けても当然払う義務がある。

トレーナーといえど人でもない相手に、なぜそんな義理堅く接しなければならないのか?

まず第一に、賞金を払うのも貰うのも自分のためである。

仮に賞金を払わなくてもいい環境を想定してみればわかりやすい。

例えば、キングダムハーツなどのアクションゲームでは、ゲームオーバーになると敗北したバトルをリスクなしにリトライできる仕様になっている。

この仕様ならば、多くの人が敵を倒すまで何度もバトルをやり直すだろう。

しかし、その特殊なルールこそが、現実とゲームを乖離させる最も大きな要素である。

リスクなしに何度も戦って勝ち得た勝利に、一体何の意味があるだろうか?

時間や金銭などのある一定の制約の上で結果を出すからこそ意味がある。

これは現実でも同じで、無限に与えられた時間の中でダラダラと勝利を掴んだとしても、果たしてそれで自身は満たされるのだろうか。

何のリスクも負わずに何度でもできる挑戦を続けるような人生は、ゲームと変わらないのではないかとまで感じる。

お金そのものを生み出す時間は、リスクが生じることでお金以上に切迫感を感じやすい。

ペルソナシリーズやゼルダの伝説「ムジュラの仮面」などでは、危機がすぐ目の前に迫る中、1日単位で時が進むのを実感するゲームスタイルだ。

タイムリミットが明確に示された状態で、困難に向き合うために限られた1日1日をどのように過ごすか必死に考える時間は、ゲームの中といえど毎日を必死で生きる感覚を味わうことができる。

偉大なる実存主義者 ハイデガーも主著『存在と時間』にて、死への覚悟がある者のみが良心の呼び声に応えて切迫した倫理的選択ができる、訪れてない死を先取りしてあるべき本来の生を自覚できると述べている。

つまり、ある程度時間的尺度をもった「終わり」がなければ、その物語は本質性を見出せないことになってしまう。

ゼルダの伝説 Breath of the Wildにおける武器が壊れるというシステムは大きな波紋を呼んだが、散りゆく儚いものだからこそより一層の価値がある。

ファイナルファンタジーⅧの魔法を消費アイテムとして扱うシステムも、今までのMPを消費するスタイルとは異なり、明らかに自らの手を離れていく感覚が名残惜しく感じられた。

ただ、限りあるものだからこそ真摯に向き合い大切にする、そしてそこからの学びも無思考に無限を謳歌するより明らかに大きいのだ。

また、「勝負のルール」という面から見ても、敗者が勝者に賞金を払う必要性は、たとえ非現実のバトルであっても存在する。

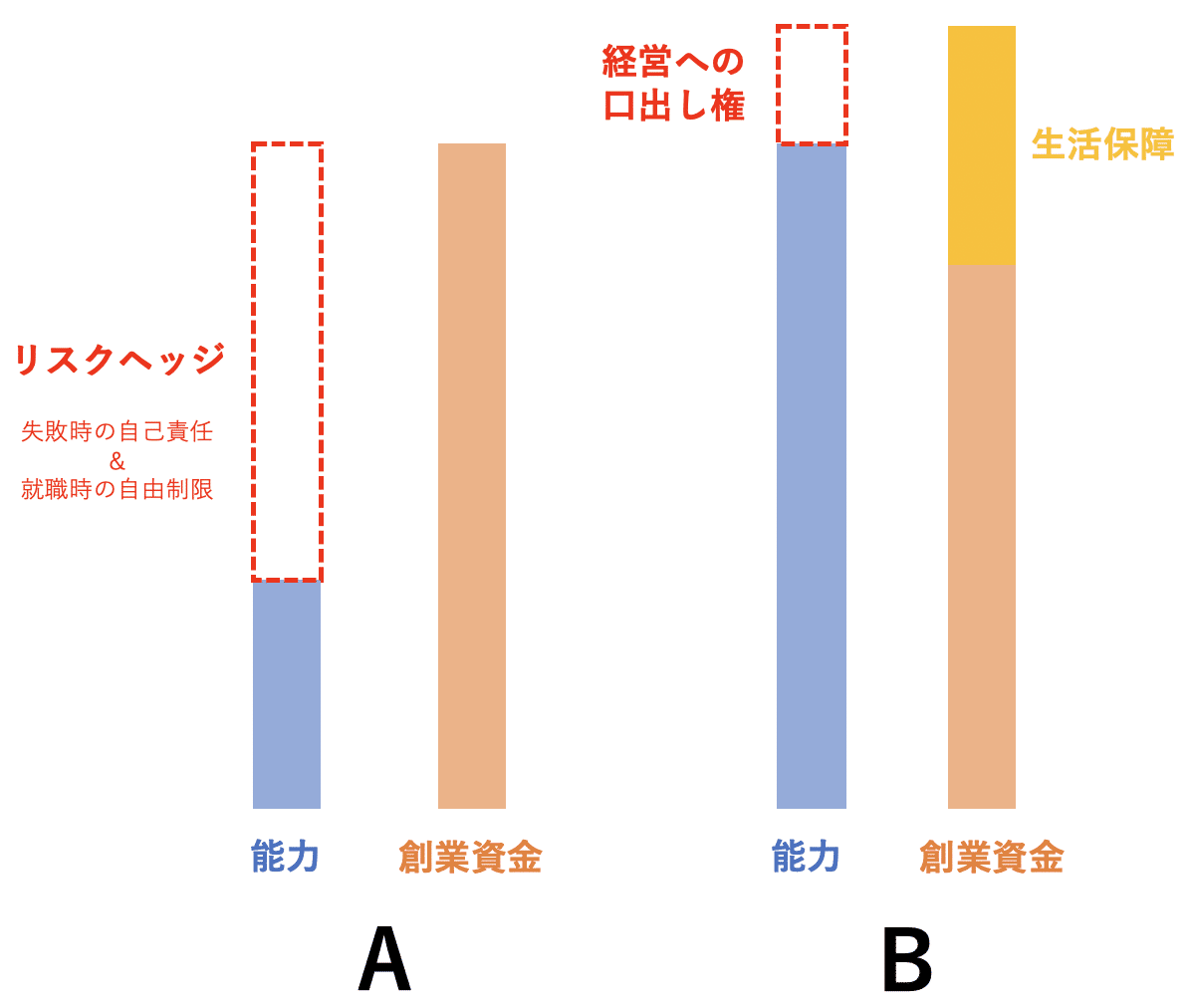

より現実性をもたせるために、以下のケースを想定してみよう。

A:お前には能力も経験も足りないが、もし失敗したらお前が金を負担してうちに就職するならば、創業資金はなんとかしてやろう。

B:君は実に優秀だ。創業資金は全額用意するよ。君の生活費も出そう。

ただし、会社の方針は私が全面的に口出しさせてもらう。

この2つのセリフはどちらも、「マネーの虎」を隅から隅まで見ていた人なら少し馴染みのあるセリフかもしれない。

このAとBの発言を真意だけ掻い摘んでシンプルな図にしたら以下の通りだ。

この棒グラフを見ると、どちらもGive(能力)とTake(創業資金)は等価交換になってることがわかる。

このような他者とのDeal(取引)の場合には、必ずGive=Takeになっていると言っても過言ではない。

ポケモンの世界でトレーナーから試合を申し込まれるのも試合前に一種のDealが成立しているようなものであり、自分が負けたらAの立場(相手の価値に対して足りない分を金で払う必要がある)、相手が負けたらBの立場で自分の価値分を賞金として貰って然りというわけだ。

つまり相手と自分がいくら拮抗した実力の持ち主であったとしても、勝ち負けがつく勝負をしている以上、必ず両者のGiveにはギャップが生まれ、その差を埋めるためにどちらからは賞金を払う必要があるというわけだ。

Dealの話はモンスターハンターシリーズが分かりやすいだろうか。

モンハンではHPが尽きたらダメとは一言も言われないが、ダウンするごとに報酬金が減っていき、3回力尽きて報酬金がゼロになったらゲームオーバーだ。

モンハンの世界ではクエストという明確な契約を事前に結んでおり、ハンターがダウンするごとにギルド側は蘇生やキャンプまでの運搬に費用がかかる。

つまり、3回目のダウンでクエスト失敗となるのは、決して命の限界とかそういう話ではなく、「もうこれ以上面倒は見切れない。これ以上救助すると費用の方がかさんでしまう。」という極めてビジネス的な理由なのだ。

悪役は正義か悪か

時にゲームの世界では、どちらが悪役か分からなくなる場面がいくつもある。

人々を動かせる人間が正義になるか悪になるかは紙一重の差なのだ。

正義と悪の曖昧さに関する議論の始まりは、ハーバート=バターフィールドの「ホイッグ史観批判」にまで遡る。

イギリス史において後に進歩をもたらしたホイッグ党(プロテスタント)はヒーロー、対抗したトーリー党(カトリック)は進歩に逆らった者すなわち悪役として後世に語り継がれる。

こんな勝者の目線で語られる歴史(ホイッグ史観)を、バターフィールドは手前味噌で現実が歪曲されるとして真っ向から否定した。

だからこそ、俗に「悪」と呼ばれるものをそのままの意味で解釈して、その全てに見向きしないことは非常にもったいない。

悪者にも彼らなりのやり方があって、少なくとも自らの主義主張で人々や世の中を動かした実績から学べることは多いし、悪の思考に自らも何度も鼓舞させられてきた。

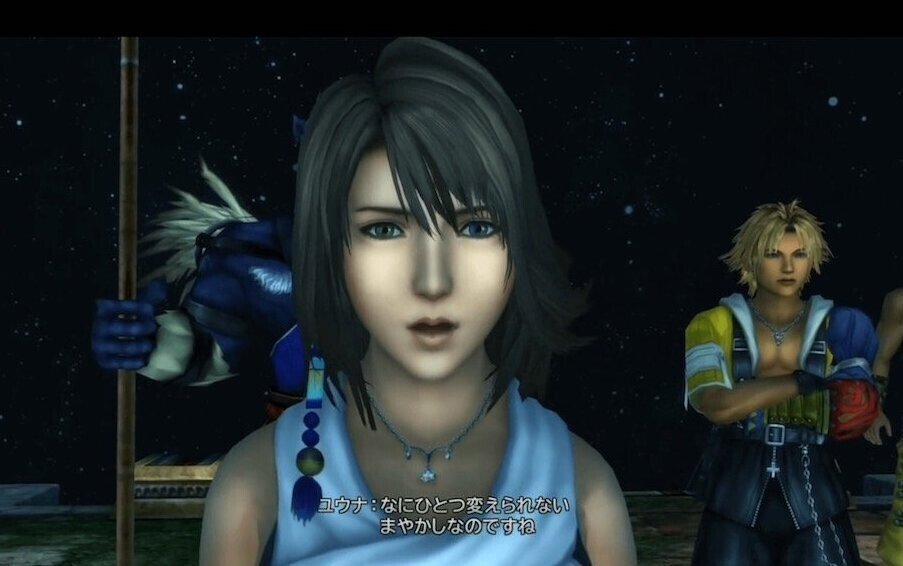

不朽の名作と呼ばれるファイナルファンタジーⅩが正義とは何かをを物語っている。

シンは文明が発展する度にそれを壊しにくる存在。

人々は「機械化してしまった人間の罪」とシンを捉え、一種の禍と見なす。

完全な悪者かと思われるが、シンを作り出したのは過去の祖先。

その目的は機械によって大昔に引き起こされた戦争を、二度と起こさないようにするため。

それはシンを生み出したものにとっての正義。

後にユウナレスカが初めてシンを倒すことに成功する。

だが、彼女がその後知ってしまった真実は、シンは倒しても時間が経てば復活してしまうということ。

例え気休めでしかないとしても、シンを倒してから次のシンを倒すまでの期間(ナギ節)こそが希望だと考えたユウナレスカ。

主人公と敵対したからこそ悪者として描かれたが、多くの犠牲を払う平和の先に更なる犠牲が生じる「死の螺旋」さえも唯一の希望と見做した彼女の考えもまた正義。

そんな考え方はまやかしだと、新たなる希望を見つけ出そうとする世の異端である主人公一行もまた正義。

こうして見ると、誰も悪者などはおらず、ただお互いの正義が鍔迫り合いをしていただけだった。

正義は動的で、普遍的なものではない。

結局、物語として描かれる正義は、どちら側の視点で描かれたかによるものに過ぎない。

主人公サイドであるはずのアーロンも誰が正義だとは言及せず、「自分の心で感じたままに物語を動かせ」という言葉を残した。

きちんとした理由がないと顔も見えない周囲から袋叩きにされる昨今だが、正義は思い立ったが吉日。もっと自由なものであるはずだ。

正義が誰にあるのか思わず疑問を抱いてしまう作品として有名なものに「真女神転生」という作品がある。

今までのRPGとは一線を画して後にペルソナシリーズにも繋がる本作品の一番の特徴は、毎回の自分の小さな選択次第で物語が大きく分岐することにある。

真女神転生では正義は「Law」と「Chaos」に分かれて、両者衝突を繰り返している。

Lawは秩序を重じるため、唯一神による絶対支配の世界を理想としている。

争いなき平和な世界は築かれるものの、それを可能にしているのは神の考えに従わない者は排除する強権的な統制である。

欲望も感情も自由も奪われたユートピアは果たして我々が目指したものなのだろうか。

一方て、敵対勢力のChaosは自由を最も重じ、誰もが何かに縛られることのない世界を目指している。

一見、Lawよりもよっぽどよく聞こえるが、秩序なき自由ということはつまり、犯罪者が殺人を行い続けるのも自由だし、強いものが弱いものをいくらでも蹂躙しても自由である。

全ては自己責任という名の下、弱肉強食の世界である。

このゲームの世界観では悪魔までもが召喚されており、奴らに劣る人間が虐げられる世界は言わずもがな想像できる。

LawとChaosのどちらをも否定するとNeutralという中立的な立場になる。

LawやChaosは自然にゲームをプレイしててもどちらかには行き着くほど容易いが、NeutralはLawとChaosのどちらかに肩入れし過ぎることないように常に自らの会話や行動に気を払わなければ行き着くことのない難易度が高いエンディングである。

真女神転生のルート分岐は基本的に両勢力の依頼を受けるか受けないかによって決まってくるため、脳死でLawかChaosかのお願いを聞き続ければNeutralの立場は守れない。

つまり、Neutralという自分独自の正義を持つためには、自らの頭で「思考」し続ければならない。意識せずに自然に辿り着けるほどヤワではない。

実際に戦争状態のこの時代背景では、どちらの立場にもつかず生き延びることは非常に難しいことだっただろう。

一方で、undertaleというゲームでは逆にNルート(Neutralルート)が普通にプレイしていたら行き着くエンディングである。

真女神転生の戦争という特殊な環境下でもなければ中立的な立場でいることが最も楽な選択肢だろう。

一体もモンスターを倒さないPルート(Pacifistルート)や、全てのモンスターを皆殺しにするGルート(Genocideルート)は、非常に高いテクニックが求められる高難易度ルートだ。一つの操作ミスが命取りとなる。

真女神転生でもundertaleでも言えることは、既に体系化された集団の正義に交じって高らかに自らの正義のように語ることは簡単だが、本当の意味で自分を発端として正義を築き上げることはとても難しいのだ。

現実でも会社の正義をあたかも自分の意見のように語る人、それも一種の正義の形ではあるが、自分が正しいと思うものを自分の力で形にして生業にする事業主や起業家と比べたら、それほどの覚悟は必要ない。

原始の正義・悪は少なからず自らの信念を持ち、周りにそれを発信して人々や世の中さえも動かしてしまう、今で言うならばインフルエンサーだ。

全ての人々が彼ら彼女らのように強くなれるわけではないと人々は思う。

だが、英雄の条件はあくまで「覚悟」だけだったりする。

ゲームを彩る人物たちも、普通の少年・少女からある日の想像を絶する体験を機に「覚悟」を持つようになる。

自分のため、大切な人のため、くだらない欲望のため、どんな理由であれ「覚悟」を持った人間に、覚悟を持たない人間はどうやったって勝つことはできない。

その覚悟が美しく賞賛に値するものであれば人々はそれを「正義」と呼ぶし、欲望に塗れた汚いものであれば「悪」と呼ぶ。

ただ、それだけのことだ。

先ほどの正義と悪の議論の延長線になるが、一部のゲームには「光」と「闇」という概念も存在する。

真女神転生でもLaw・Chaosとは別軸でLight(光)・Dark(闇)という感情の属性が、以下のように定義づけられている。

Light(光):考え方が建設的で前向きなポジティブ思考。楽観主義。

Dark(闇):考え方が邪悪で破滅的なネガティブ思考。悲観主義。

図のように、真女神転生ではLight or Dark/Law or Chaosの2軸で大きく四象限の存在に分けられるのがお決まりのルールだ。

イメージがつきづらいと思うので、有名なキャラクターを主観で四象限に分けてみるとこんな感じだ。

こうして見ると面白いことが判明する。

Chaos-Lightにはいわゆるゲームの主人公、Law-Darkには悪役と呼ばれるキャラクターが数多く見られる。しかも見事に、彼らは同作品内で対立構造の関係になっているだろう。この2つの属性はお互いに歪み合う運命なのだ。

一方でChaos-DarkとLaw-Lightは必ずしも正義の味方か悪の権化か意見が分かれるキャラクターが多い。

実はこの2属性は自分も頭を捻り出してやっと出てきたほど、その数自体が少ないようだ。

牛心。さんという方のnoteの表現をお借りすると、Law-DarkとChaos-Lightにはそれぞれそちらに自然に引き寄せられる「引力」が働いている。

手っ取り早く正義になるならChaos-Lightに、悪になるならLaw-Darkのスタンスでいればよい。

だからこそ未開拓で自分で道を切り開かないと正義にも悪にもなれないChaos-DarkとLaw-Lightは先駆者少なき希少種なのだ。

現実でもこの2種類の人は少なく人材価値が高いと思われる。

どうしても悲観的な考え方をすると統制という手段に行き着きやすくなるし、楽観的だと自由という後先を見ない結論を出しがちだ。

その反対の、闇堕ちしたような力でひたすら自由を求める泥臭さは誰にも負けない執念に満ち溢れているし、本当に純粋な気持ちで人の上に立つ人も今は少なくなってしまった。

さらに上を行く崇高な存在として、真女神転生では「Neutral」が挙げられていた。日本語では「中庸」とも訳され、アリストテレスが最高善に置いたほどの概念だ。

キングダムハーツの諸悪の根源でもあるゼアノートの目的は「光と闇の均衡した理想世界」の実現というもの。

そのためには今の世の中は光が強すぎる。

人の心から生まれる闇が人々を飲み込んだこの世界は失敗作だから、一度リセットするというものだ。

ダースベーダーは何故あれほどまでの闇に堕ちたか。

それは光が強過ぎたせいだ。

アナキン=スカイウォーカーは愛する妻を守るという光が強過ぎたために、闇の力に魅了されてしまった。

東京リベンジャーズで最強キャラの立ち位置を譲らないマイキーは東卍の圧倒的な光として序盤描かれてきたが、物語が進むと彼は大きな闇を抱えていることが明らかになった。

光あるところに闇がある。だから強い光の陰には必ず深い闇がある。

LawとChaosという正義の二元論とは異なり、光と闇は最初から二つで一つのもので、どちらかのみということはありえないのだ。

Neutralのグレーはただ白(光)と黒(闇)の間の立場に安住すればいいというほどヤワではない。

白も黒もどちらの人格の経験も乗り越え、白と黒を混ぜてグレーにするという境地に至った者にしか、真のNeutralはもたらされない。

実際は、『七つの大罪』のメリオダスはいつもは強すぎるほどの光だが、何度か自らの奥底に眠る闇に意識を持っていかれることがあった。

最終的には彼はどちらの自分も克服して、光でも闇でもある存在として君臨することになる。

光か闇かどちらの力を使うかが大事なのではなく、あくまでその力を使いこなせているか、どちらかに自らが傾倒し過ぎていないかが大事な問題なのである。

大事なのは力に自分が使われるか、自分がその力を使いこなすかにあるとゼアノートの生き様から受け取れる。

現実世界でもゲームで培った力は通用する

ゲームは娯楽の一環として見られることも多いためか、そこから学べるものはないという通説が、特にゲームをあまりやらない人たちの間では浸透してしまっている。

何かの事象に身を投じて擬似体験をするという点は、ゲームだろうと本だろうと映画だろうと変わらない話であり、ゲームを否定することは本や映画さえ否定してしまうことになる。

ゲームや漫画などといったエンタメは本などのメディアとは違い、そもそも受け手に何かを伝えることを最大の目的としているわけではない。

あくまで受け手に楽しんでもらうことがゴールなので、我々は楽しさの背後に隠れた教訓やメッセージに気づかないことも多い。

特にゲームをするときの私たちは現実のときよりも冷静な節があり、客観性が求められる現状把握やロジカルシンキングなどのスキルはゲームの方が鍛えやすいとも感じる。

話題を読んだプレイステーション大型タイトル「Ghost ot Tsushima」は、主人公 境井仁が対馬を取り戻すため元の大軍に挑む、きわめて不利な戦いが強いられる。

逆境下で真正面からの戦闘は得策ではなく、とにかく勝つためには不意打ちや闇討ちをせざるもえない。むしろ、卑怯とも言われるやり方こそが求められるプレイである。

不意打ちと言っても敵陣はへっぴり腰で乗り込めるほどヤワな場所ではない。

ゼルダの伝説 Breath of the Wildやメタルギアソリッドなど、地形の凹凸やギミック豊かなフィールドが舞台となるゲームでは、時には敵のアジトに火を放ったり、エサで相手をおびき寄せたところを爆弾で一網打尽にしたり、使えるものは何でも使う姿勢が求められる。

現実ではどうしようもないほど不利な状況では思考停止しやすいが、パズルゲームのようにどんなシチュエーションでも解法があるという前提で冷静に課題を見つめてみると、想像もつかなかったようなアプローチが見えやすい。

とにかく敵陣に切り込むようにがむしゃらに課題にぶつかっていくのは、あまり賢いやり方とは言えない。

ゲーム内ではミスをするとHPが尽きてゲームオーバーになる可能性を孕んでいるため、現実より却って慎重になりやすい。

したがって、リアルでも追い詰められているという切迫感があればあるほど起死回生の一手が見えてきたりするので、我が身を脅かすほど緊張感を最大限まで高めた上でそのスリルをゲームのごとく楽しむのは、ピンチを乗り切る最善の方法かもしれない。

さらにスリルを楽しむための仕上げとなる要素は「BGM」だ。

ゲームミュージックは日本が世界に誇る宝で、2021年東京五輪 開会式の選手入場曲に用いられたほどだ。

現実で苦しい場面に立ち会った時にも、あの手に汗握るシーンで流れた一曲を頭の中に流せば、まるで自分が主人公であるかのような錯覚と共に、ドーパミンが出てくること間違いないだろう。

(自分も大事な局面の前には必ずゲームミュージックを聴くようにしている)

冷静に状況を見極める力をより鍛えたいと思えば、「ダンガンロンパ 」シリーズは自らの血肉となるだろう。

ダンガンロンパ 最大の目玉といえば、やはりコロシアイの犯人を探すための「学級裁判」というスピーディーな謎解きシミュレーションだろう。

事前に現場調査等は進めてある程度の証拠が手元に集まった状態とはいえども、基本的に手がかりは裁判の中で入手していくことになる。

思考している間にもお構いなしに進んでいく裁判の中で、参加者たちは真っ当な発言もするし、矛盾を含んだ犯人特定に繋がる重大な発言もする。

間違った発言に証拠を突きつけて論破することもあれば、筋の通った発言に補強材料となる証拠を加えたりもする。

時には、嘘をつくことで裁判を自分の思う方向に誘導して犯人を見つけやすくしたりもする。

短い時間でたくさんの選択肢から妥当性の高い答えを導き出すという神業を可能にしているのが「精神集中」機能だ。

これは集中ゲージというものを消費して、一時的に発言のスピードを激的に遅くさせることができる。いわゆるスロー再生だ。

ダンガンロンパは相手の矛盾を見つけて指摘するというだけでもロジカルシンキングが鍛えられそうなゲームだが、何度も裁判を経験することによってリアルでも相手の発言がスローに感じるようになったことが自分にとっては大きな糧になった。

仕事のミーティングでも就活のグループワークでも、当然相手の話すスピードよりも自分の考えるスピードが速ければ、相手の話を理解して矛盾点までをも見抜けるようになる。

自分の思考スピードを上げることは容易ではないが、相手の話すスピードは実は解釈次第でいくらでも変化するのだ。なぜなら、そのスピードは絶対量ではなく、あくまで自分の体感値だからだ。

おそらくこの話だけだと「相手の話が遅くなるわけないだろう…」と思われていると思うので、英語のリスニングの例を取り上げてみよう。

TOEICなどのリスニング試験は初めて挑戦した時には全く言葉にも聞こえなかったりする。ただ事前に1回でも過去問に取り組んでいるだけで、本番で「こんなものか」となって意外に聞き取れるようになったりするものだ。

あなたも身に覚えがあるのではないだろうか。

これは自分の英語理解力が上がったわけではないだろう。

1回過去問を解くだけで英語力が上がったら、誰も英語の習得なんて苦労しないだろう。

あくまで過去問を解くことによる変化は、自らの英語の音に対する「慣れ」の向上である。慣れることによって音が遅く感じて聞き取りやすくなっているだけなのだ。

感覚としては鬼滅の刃最終章で炭治郎たちが目覚めた「透き通る世界」というものだ。

無駄を最小限まで抑えることで透き通る世界が見えるように、会話のみに自らの集中を寄せて「ゆっくり聞こえる」と自分に言い聞かせることによって、自分の感覚が麻痺して相手の話も次第にゆっくりに聞こえてくるはずだ。

日常生活に豊かさを与えるゲーム

ここまでの話だと、ゲームが我々にもたらすものは哲学だったりスキルだったりと、何だか堅苦しく意識高い系のためのもののように感じる。

しかし、実際にはゲームの本質は「非日常体験」であり、普段とは違う自分に出会えることが一番の価値だと言っても過言ではない。

その非日常体験はかつては現実とは異なる「ファンタジー」という名の箱庭の中での出来事だったが、最近になってそのフィールドはよりリアルに近い世界へと移行し、そこでの非日常体験は現実での日常体験と瓜二つのものになってきた。

例えば、何度も一世を風靡してきて「どうぶつの森」で繰り広げられる日常は人間が絶対にできないようなことを実現させているというわけではない。

そこでの生活はグランピングであったり家具集めであったりと、私たちがリアルでも少し手を伸ばせば実現できそうな暮らしである。

そのリアルさゆえに、人々はお金と時間の制約がある暮らしで「プチ贅沢レベルの身近な非日常」を求めた人々がこのゲームに集ったのだろう。

特に「あつまれ どうぶつの森」に関しては、コロナというさらに行動の制約がもたらされた環境だからこそ、需要が爆発したのだろう。

私たちの生活は仮にお金と時間が無限に存在したとしても自由ではない。

それは、我々が自由だと思い込んでいる範囲がそもそも狭いからだ。

ゲームをプレイしていると「そんな発想もあったのか」と驚かされ、さらに自分の中の自由の範囲が広がっていくのだ。

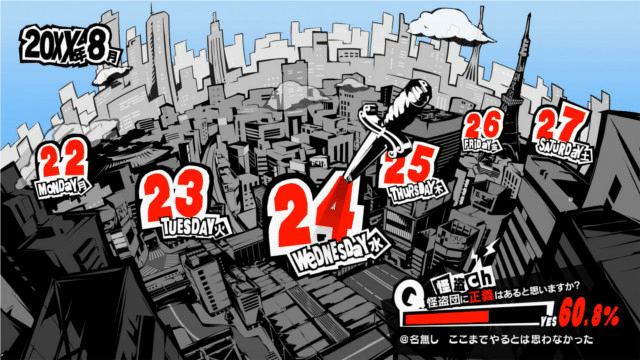

リアルさがあり、かつ発想を広げてくれる作品の一例には、ペルソナシリーズを紹介したいと思う。

ペルソナの世界では、我々の生活と同じように何かすると時間が経過して、月曜日が終わると火曜日がやってくる。学校に行っている間は自由に行動できないし、定期試験前になると勉強しなければならない。

空いている時間はバッティングセンターで暇をつぶすこともできるし、

映画でホロリと感動することだってできる。

このゲームの日常パートの偉大さは以下の2つに集約されるだろう。

①行動の選択肢が偏りなく普遍性に溢れたものであること

②空間だけでなく時間の概念も生活に盛り込まれていること

①の普遍性という点ならいくと、ペルソナの世界で用意された行動の選択肢は膨大かつ多様である。

勉強するもよし、読書、ゲーム、釣り、ジム、内職、バイト、政治活動、ここでは挙げられないほどの過ごし方がある。

一方で我々の生活といったらどうだろう。

同じ店で同じメニューばかり頼み、休日はYouTubeを見るか友達とカフェに行くか、日々慣れ親しんだことばかりをやりがちである。

日々の生活のルーティンを変える行為は私たちにとっては意外に難しいもので、そもそも普段やっていること以外にどんな選択肢があるのかさえ分からなかったりする。

ゲームを生きるのはあくまで自分ではない第三者だ。

だからこそ、自分とは違う彼らの人生、すなわち「身近な非日常」から新たに学べるものがある。

かくいう自分もペルソナ5から学び、今までの自分だったら絶対にしなかったフィットネスや将棋、映画、コーヒー煎れ、銭湯など色々な趣味に手を出して世界が広がった一人だ。

②の時間の概念という点で言うと、今までゲームが現実に近づききれなかった大きな要因の一つに「時間」の存在があげられる。

ゲームはいわば何度でも失敗でき、無限に時間が与えられた世界である。

それゆえに、「ゲームはゲーム。現実は現実。」と両者は完全に切り分けて考えられるようになり、ゲームを通じた学びが現実で役立つことはなかった。

ペルソナの世界では現実でその行動をした時と同じくらいの時間がゲーム上でも経過する。だからこそ妙にリアルなのだ。

昼間に街に繰り出して友人たちと過ごして、夜にはゲームに明け暮れているといつの間にか寝る時間になっている。

現実では一日一日の短さを噛み締めることはあまりないが、こうしてゲーム越しに客観的に生が与えられた時間を見ると、改めてその短さを認識することだろう。

作り手が伝えようとしているメッセージに耳を傾けて

1つのゲームができるまでには多くの人の努力があり、何度も推敲が重ねられて、クリエイターたちの熱い想いが詰まっている。

それをただの娯楽消費物として扱うのも自由だが、天才たちが作り上げた至極のエンターテインメントにはそれ以上の価値がある。

ゲームを作る魔術師たちは時に哲学者で、大衆ともいえる私達に究極の問いを投げかけてくる。

言葉にして社会に投げかけると波紋を呼ぶような主張も、ゲームのおとぎ話に潜ませることで少しでもマイルドなものに仕上げている。

だからこそゲームは口当たりが良く、特に深い意味を考えずに受動的にプレイすることが常だ。

しかし、あえてストーリーやシステムの背景を追求することで、ただの暇潰しというゲームの枠に収まらず、人生をより豊かにする抽象化された学びさえも得ることができる。

このnoteを最後まで読んでいただいた方は、ぜひ次にゲームを手に取ったときに違う楽しみ方をしてみてはいかがだろうか。

ゲームの自由な開かれた世界は、いつでもあなたを待っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?