『君たちはどう生きるか』元ネタ(?)探訪

宮崎駿『君たちはどう生きるか』公開以降、雨後の筍のように考察サイトが現れ、元ネタ等を記載しています。私もこの映画を5回ほど繰り返し見たので、考えた事を文章化してみようと思いつきました。同工異曲というか、他の方と同じ話を繰り返すことになるかもしれませんが、一つお付き合いください。

1. 火と風

冒頭、眞人君の産みの母親であるヒサコが火災によって死亡。主人公の眞人君が火災現場に向かう姿が描かれます。既に多くの指摘にあるように、サイパンの戦いがこの1年後に言及されることから、この火災は空襲によるものでないと考えることができます。

ですが、火災か空襲かの以前に、そもそもこの場面は何を目的に描かれているのでしょうか。

宮崎駿の読書体験にそのヒントがあります。

宮崎駿は、様々な場所で堀田善衛という作家への称賛を述べてきました。

お前の映画は何に影響されたのかと言われたら、堀田善衞と答えるしかありません。もちろん手塚治虫さんとか、いろいろな人の影響を受けていますが、一番芯になっているものは、やはり堀田善衞なのです。

との言もあり、宮崎作品を考察する上で重要な作家です。

その堀田善衛が鴨長明の方丈記を考察したエッセイ『方丈記私記』は、特に重要な作品と言えます。『方丈記私記』において堀田は、鎌倉時代の混乱、特に「火災現場」の描写と鴨長明の記述に着目し、それを自身の空襲体験と結びつけています。特に重要なのが、堀田がそこに見た開放感と焦燥感でしょう。

「古京はすでに荒れて、新都はいまだ成らず。」

古きものたちへの「ざまあみろ」という感覚と、それでもなお新時代が到来しない焦燥感。

おそらく、宮崎駿はそれを我々の現在・未来の姿と考えています。というのも、『本へのとびら』という児童書紹介の本に、以下のような宮崎駿の記述があるのです。

そして、突如歴史の歯車が動き始めたのです。

生きていくのに困難な時代の幕が上がりました。この国だけではありません。破局は世界規模になっています。おそらく大量消費文明のはっきりした終わりの第一段階に入ったのだと思います。

そのなかで、自分たちは正気を失わずに生活をしていかなければなりません。

「風が吹き始めた時代」の風とはさわやかな風ではありません。おそろしく轟々と吹きぬける風です。死をはらみ、毒を含む風です。人生を根こそぎにしようという風です。

宮崎駿はそのような時代感覚を堀田善衛の空襲体験および鎌倉期の混乱と比べている、と言えるのではないでしょうか。あの火災は、我々の過去でもあり、現在でもあり、未来でもあります。そのため、表現としてはやや抽象的な部分が含まれています。そして、前述の「風が吹き始めた時代」という言葉は、夏目漱石の『野分』という小説を想起させます。この野分の記述を見ると、宮崎駿の心情に重なってくる気がします。

「社会は修羅場である。文明の社会は血を見ぬ修羅場である。四十年前の志士は生死の間に出入して維新の大業を成就した。諸君の冒すべき危険は彼らの危険より恐ろしいかも知れぬ。血を見ぬ修羅場は砲声剣光の修羅場よりも、より深刻に、より悲惨である。諸君は覚悟をせねばならぬ。勤王の志士以上の覚悟をせねばならぬ。斃るる覚悟をせねばならぬ。太平の天地だと安心して、拱手して成功を冀う輩は、行くべき道に躓いて非業に死したる失敗の児よりも、人間の価値は遥かに乏しいのである。

「諸君は道を行かんがために、道を遮ぎるものを追わねばならん。彼らと戦うときに始めて、わが生涯の内生命に、勤王の諸士があえてしたる以上の煩悶と辛惨とを見出し得るのである。――今日は風が吹く。昨日も風が吹いた。この頃の天候は不穏である。しかし胸裏の不穏はこんなものではない」

2. 火と女

また、多くの人が既に気付いている通り、焼死する母のイメージは、記紀神話のイザナミでしょう。日本の神々と島々を産み落としたイザナミは、火の神・カグツチを産んだ際に、陰部に火傷を負って死んでしまいます。

このイメージは、映画の他の部分とも繋がっています。例えば、イザナミが焼け死んだ後、イザナギがカグツチを斬り殺すのですが、その血が岩石に落ちることで雷や刀剣の神が生じます。火打ち石と石火、そして鍛冶の寓意ですね。火と石と、そして暴力と母の死。『君たちはどう生きるか』の神話的モチーフは、それらを基本としているようです。

また、宮崎駿は最初期から鍛冶のモチーフを抱えていた、ということも思い出されます。幼少期の宮崎駿は町の鍛冶屋を見るのが好きであり、東映動画に入社する際にも鍛冶の絵を提出しています。そのモチーフは『太陽の王子 ホルスの大冒険』にて活かされることとなりました。さらに後の『もののけ姫』においては、その罪悪の側面が強調されていくことになります。

また、少し話題が変わりますが、宮崎駿の愛読する夏目漱石の作品を見ると、以下のような描写が見られます。

焦け爛れたる高櫓の、機熟してか、吹く風に逆いてしばらくは燄と共に傾くと見えしが、奈落までも落ち入らでやはと、三分二を岩に残して、倒しまに崩れかかる。取り巻く燄の一度にパッと天地を燬く時、堞の上に火の如き髪を振り乱して佇む女がある。「クララ!」とウィリアムが叫ぶ途端に女の影は消える。焼け出された二頭の馬が鞍付のまま宙を飛んで来る。

崩壊する櫓と、そこにいる炎に包まれた女。そこに必死に駆け寄る男。確証はないものの、一つのイメージ元となりえるような気がします。

3. 漱石と俳句のような映画

眞人君が屋敷に着いた際に、屋敷の廊下や階段の描写があり、そこに妙に長い時間が割かれています。先ほどの引用に続いて、また牽強付会になるかもしれませんが、このシーンは夏目漱石の『草枕』を想起させます。

不思議に思ったのは、宿へ着いた時の取次も、晩食の給仕も、湯壺への案内も、床を敷く面倒も、悉くこの小女一人で弁じている。それで口は滅多にきかぬ。というて、田舎染みてもおらぬ。赤い帯を色気なく結んで、古風な紙燭をつけて、廊下のような、梯子段のような所をぐるぐるわらされた時、同じ帯の同じ紙燭で、同じ廊下とも階段ともつかぬ所を、何度も降りて、湯壺へ連れて行かれた時は、既に自分ながら、カンヴァスの中を往来しているような気がした。

『熱風』のとある号によれば、宮崎駿はこの小説の描写のモデルとなった前田家別邸を訪れたことがあります。ただし、『君たちはどう生きるか』の屋敷の形が前田家別邸と似ているわけではありません。

このような強引な比較から話を始めたのは、以下の興味深い対談の内容と繋げるためです。

半藤 『草枕』は傑作だと思いますよ。

宮崎 ええ、ほんと、そうですね。

半藤 これは私、呑んだときによくしゃべることなんですけどね。『草枕』という小説は、若い頃につくった俳句を引っぱり出してきて、漱石はそれを眺めながら、うん、こいつを使おうと考えた。それら俳句に詠んだ描写を書いているんです。たとえば一章の、有名な陶淵明の、「菊を採る東籬の下、悠然として南山を見る」の詩を引いて、漱石はわけのわからないことを書いています。「垣の向うに隣の娘が覗いてる訳でもなければ、南山に親友が奉職している次第でもない」と。何で娘が覗くんだよと最初に思いましたが、漱石の俳句集をみていたら、十年前につくった俳句に、なんと「鶯や隣の娘何故のぞく」という駄句があるじゃありませんか。なるほど、早速これを使ったな。ざっとこんな具合です。ですからあの小説は、漱石自ら「俳句小説」だといっていますね。どこから読んでもいい、と。筋なんかどうだっていい。

夏目漱石に関する宮崎駿と半藤一利の対談です。『草枕』が俳句小説たる所以は自作の俳句を各所で引用しているからだ、と半藤一利が述べ、宮崎駿はそれを聞いています。『君たちはどう生きるか』に無数の自己引用が見られることはご存知のとおりです。パズーのオーニソプターが崖から落ちる場面や、千尋がステンドグラスを破る場面など、数え上げればきりがありません。それらの自己引用を最初に見た時、私は「遺作だしそういうものかな」と思っていました。そもそも宮崎駿は同じ描写を別作品で流用することの多い作者ですしね。ただ、『君たちはどう生きるか』のそれは過去のものと比較しても量が多く、そしてなにより自覚的な引用に見えます。そのことを考えたとき、「ひょっとしてこれは宮崎流の"俳句映画"なのかな」と感じたというわけです。

過去作を引用して作った作品というのは世の中に数多あり、この説について確証があるわけではありません。ただ、近年の宮崎駿が妙に頻繁に漱石を語ってきたことを見ると、あながち的はずれな推測でもないと思います。

4. 幽霊塔

宮崎ファンなら一瞬で気付く通り、大叔父の塔は明らかに江戸川乱歩の『幽霊塔』の影響を受けています。ジブリ美術館で幽霊塔の展示も開催していますし、何度も宮崎駿作品に登場してきたモチーフです。『ルパン三世 カリオストロの城』はその典型と言えるでしょう。

劇中、大叔父が発狂して塔の中へ消え去ったことが語られたり、塔が古めかしい(疑)洋風であることも『幽霊塔』に由来する要素でしょう。また、塔にまつわる「美女」の失踪、というのも、重要な共通項です。和風の屋敷と対になった(疑)洋風の崩壊、ということにも色々とテーマがあるように語れるかもしれませんが、それは少し考えすぎでしょうか。

5. タイトルの重要性と分かりにくさ

映画の中盤、眞人君は吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』を見つけ、それが産みの母からの贈り物であることに気付きます。それを読んだ彼は涙を流し、そして継母・夏子への態度を急変させます。なぜ眞人君は泣いたのか。なぜ態度が変わったのか。宮崎駿は何も説明しません。

「無知蒙昧な愚民どもめ。タイトルにある本くらい読んでおけ。」

ということなのでしょうか。

あえて不要な説明すると、『君たちはどう生きるか』は太平洋戦争の少し前に書かれた小説で、『日本少国民文庫』という児童向け教養書シリーズのうちの1冊です。作者の吉野源三郎はいわゆる進歩的文化人であり、軍国主義が強かった当時は官憲に目をつけられて逮捕されたこともあります。その後貧困にあえいでいたために、友人の小説家から『日本少国民文庫』の編集の仕事を任され、『君たちはどう生きるか』を書くことになったわけです。そもそも『日本少国民文庫』なる企画自体、反動的な世情とは異なるリベラルな教育を児童に与えようとして始まったものです。その文脈と、宮崎駿の「風の吹く時代」発言を合わせて、現代の右傾化への警鐘を読み取ることも可能ですが、ひとまずそれは置きます。

『君たちはどう生きるか』は、コペル君というあだ名の少年が、ノートに書いた叔父とのやり取りを通じて倫理や社会科学を学んでいく、というストーリーです。物語後半、コペル君とその友人たちは威圧的な先輩の暴力に直面するのですが、コペル君は友人を見捨てて逃げてしまいます。そのことを恥じて友人と再び会う事を避けるコペル君に対し、自らの過ちにきちんと向き合わなければならないと叔父は教えます。

眞人君は、その叔父の教えに従って回復していくコペル君に涙していたわけですが、小説を読んだことのない人には「何のことやら」だったでしょう。眞人君は、継母・夏子への自分の態度がよろしくないことを自覚していますが、夏子への直面をずっと避けてきたわけです。その時、実母から贈られた本の教えに感動し、また夏子の失踪をきっかけとして、態度を一新するわけですね。この部分、映画単体としてもう少し分かりやすくできないだろうか、などと私は思いますが、皆さんはいかがでしょうか。もはや宮崎さんはそんなことを気にしているような段階にはないのかもしれませんが……

6. 地獄の門と塔

眞人君が塔へと導かれていく時、入り口のアーチにダンテ『神曲』の地獄の門のフレーズが彫られています。

そもそもこの映画のストーリー自体が『神曲』の地獄めぐりそのものであり、また宮崎駿は『風立ちぬ』でも神曲に影響されていたことですし、この引用にも何ら驚くべきところはありません。

先ほどから夏目漱石にこじつけて推測を進めてきましたが、ここでも漱石のとある短編が思い浮かびます。

二十世紀の倫敦がわが心の裏から次第に消え去ると同時に眼前の塔影が幻のごとき過去の歴史を吾が脳裏に描き出して来る。朝起きて啜る渋茶に立つ煙りの寝足らぬ夢の尾を曳くように感ぜらるる。しばらくすると向う岸から長い手を出して余を引張るかと怪しまれて来た。今まで佇立して身動きもしなかった余は急に川を渡って塔に行きたくなった。長い手はなおなお強く余を引く。余はたちまち歩を移して塔橋を渡り懸けた。長い手はぐいぐい牽く。塔橋を渡ってからは一目散に塔門まで馳せ着けた。見る間に三万坪に余る過去の一大磁石は現世に浮游するこの小鉄屑を吸収しおわった。門を入って振り返ったとき、

憂の国に行かんとするものはこの門を潜れ。

永劫の呵責に遭わんとするものはこの門をくぐれ。

迷惑の人と伍せんとするものはこの門をくぐれ。

正義は高き主を動かし、神威は、最上智は、最初愛は、われを作る。

我が前に物なしただ無窮あり我は無窮に忍ぶものなり。

この門を過ぎんとするものはいっさいの望を捨てよ。

という句がどこぞで刻んではないかと思った。余はこの時すでに常態を失っている。

この『倫敦塔』の主人公は、まるで見えない力に引きずりこまれるかのようにロンドン塔を訪れ、ひょっとして地獄の門でもあるのではないかと訝しみます。そして、見学の途中で妙な子連れの婦人を見かけます。その後、彼はジェーン・グレイの処刑の一幕を幻視し、その顔が先ほどの子連れの婦人と瓜二つであることに気付きます。ジェーン・グレイが処刑される瞬間、主人公はその幻想から覚めて現実に戻ります。塔・地獄の門・幻想・顔の似た二人の女性・異なる二つの時代の繋がり。『君たちはどう生きるか』となにか通じるものがあるように見えます。これにも確証はありませんが。

7. 融ける女とヤマトタケル

塔に入った眞人君は、青サギの作り出した偽物の実母・ヒサコに触れますが、その偽物はドロドロに融けてしまいます。このイメージにはおそらく参照元があります。それは、諸星大二郎の漫画『暗黒神話』です。

ファンもよく知る通り、宮崎駿は長らく諸星大二郎から影響を受けてきました。ナウシカのイメージ元が諸星の『失楽園』にあることなどは有名です。宮崎駿自身、諸星大二郎とやまだ紫を漫画表現の極地として称賛しています。そして、その諸星作品のうちでも傑作と名高いのが『暗黒神話』です。

『暗黒神話』は、ヤマトタケルの生まれ変わりである主人公が不思議な力に導かれ、各地の遺跡をめぐるうちに宇宙的な存在との繋がりに目覚めていくという、ダークファンタジーSF作品です。

作中、ヤマトタケルの妃であるオトタチバナは、ある種の冷凍睡眠装置を使って現代まで生きながらえるのですが、装置がうまく働かず、覚醒した途端にドロドロに融けてしまいます。先ほど挙げた画像は、その場面からのものです。

記紀神話のヤマトタケル・オトタチバナ要素は、『君たちはどう生きるか』の他の部分とも繋がっています。

例えば、東征の際に火攻めにあったヤマトタケルは、ヤマトヒメから受け取った草薙剣と「火打ち石」をもって反撃します。

また、船上で荒ぶる神の波にもまれた際に、自らの命を犠牲にしてヤマトタケルを救ったのはオトタチバナです。

地域によっては、ヤマトタケルが巨大な悪魚を倒したという伝説があります。そして、その悪魚の毒気を治す際に清水を飲んだという話もあります。

眞人君の冒険と重なってきますね。

ヤマトタケルの伝説をアニメーションで扱った事例は古くからあります。東映動画の『わんぱく王子の大蛇退治』においては、スサノオが怪魚アクルを倒します。そして、宮崎駿の参加した『太陽の王子 ホルスの大冒険』でも同様の場面が描かれ、これは『未来少年コナン』でも踏襲されます。この類型はやがてドラゴンボールやハンターハンターなどに受け継がれます。ヤマトタケルから連綿と続く、怪魚退治の冒険譚の系譜というわけです。

さらなる『君たちはどう生きるか』との類似点として、ヤマトタケルが死んだ際に、白鳥・白鷺に姿を変えて故郷に飛んでいったことなども思い出されます。

吉野源三郎の小説の名を冠して、しかも戦中が舞台という妙に政治的・歴史的なニュアンスを帯びた映画で、宮崎駿がヤマトタケルを引用するというのは、妙に皮肉が効いています。大叔父の「血統」が言及されるのも意味深ですね。彼が皇族だとまでは言いませんが。

眞人君がその血族の継承を拒否して「友達を作ります」と言っていることからも、このヤマトタケルのモチーフは一種のアンチテーゼとして用いられているように思えます。「僕自身の塔を建てます」とは言わないわけですね。あくまで友達なのです。

8. フェリーニとメタフィクション

眞人君が塔の世界に降り立った際に、フェリーニの『8 1/2』のようなカットが出てきます。『8 1/2』は監督の実人生を模したストーリーの映画で、映画監督の主人公が周囲の関係に苦悩する現実の風景と、現実逃避の妄想の映像が交互に現れます。また、母親に関するコンプレックスや、様々な女性への性的なものを含む妄執が描かれています。なので、『君たちはどう生きるか』との類似に関しては、何をか言わんやといったところです。

宮崎駿は若い頃にはアート映画を頑張って見ようとしていた時期もあったようですが、近年は映画を見ること自体がほとんど無いらしいです。鈴木敏夫のラジオ番組における証言によれば、『8 1/2』を含むフェリーニ作品を宮崎駿に見せたのは鈴木敏夫であり、そして大変気に入ったようだったとのこと。

そうすると、『君たちはどう生きるか』にも監督の実人生や周囲の人間関係が反映されている気がしてきます。現に鈴木敏夫はその対応関係を『SWITCH』誌のインタビューで語っています。それはそれで面白い話題ではあるのですが、作品体験から少し離れすぎているので、「8 1/2的要素がある」というところまでに留めておいた方が無難でしょう。既に書籍等の発言と照合しながら考察しているのに、何を今更という気もしますが。

9. 門と扁額

最初に降り立った島で、眞人君は墓の門を見つけます。そこには、「ワレヲ學ブ者ハ死ス」と書かれています。

既に多くのサイトで指摘があるように、これは林房雄の短編小説『四つの文字』からの引用であり、さらにその元となっているのは中国の画家・斉白石の警句「学我者生,像我者死」=我に似せる者は生き、我を象る者は死す、でしょう。いくつかのサイトでは、これを宮崎駿フォロワーに対する「真似するな」という警句であると解釈したようですが、個人的には「宮崎駿がそんな呑気な事を語るだろうか」という疑問があります。

林房雄の『四つの文字』で重要なのは、むしろその言葉が出てきた後の部分です。ここでは、小説の設定だけでなく文章を丁寧に追う必要があります。

大臣は自筆の扁額をふりあおぎ、便々たる腹をかかえて哄笑した。障子のふるえるほどの高笑いであった。笑い声は途中でプツリと切れ、沈黙が四層楼を支配した。私は大臣の表情の中に再び殺気を見、笑わぬ瞳の中に虚無の冷気を感じた。

彼は死にのぞんで、ただ一語、「余は人の裁きを受けず。ただ、天の裁きに従う」と書き残したと伝えられている。これを文字どおりにとれば、天意に従う敬虔語にとれる。だが私はその解釈を信じない。彼は何時の頃からか、天をおそれぬ魔王の使徒に化し終っていた虚無の使徒であり最も危険な政治家のタイプであった。

(太字引用者)

ここでおそらく宮崎駿が着目しているのは、「虚無」つまりニヒリズムでしょう。宮崎駿はインタビュー等の中で何度もニヒリズムという言葉を口にしてきました。

僕、安直なニヒリズムっていうのは嫌いだけど、突き抜けたニヒリズムっていうのは悪くないと思ってますからね。だから、僕は学生のときに堀田(善衛)さんの『広場の孤独』を読んで日本嫌いになるのはやめようと思ってね。嫌いだけどいなきゃいけないっていうふうに決めて、その後やっぱり節目節目で彼と出会ってきちゃったんです。

宮崎ファンならば、以上の内容から、ナウシカの結末における対話が瞬時に思い出されることでしょう。

「種としての人間についていっているのだ 生まれる子はますます少なく石化の業病からも逃れられぬ お前達に未来はない 人間はわたしなしには亡びる お前達はその朝をこえることはできない」

「それはこの星がきめること……」

「虚無だ!!それは虚無だ!!」

「王蟲のいたわりと友愛は虚無の深淵から生まれた」

「お前は危険な闇だ 生命は光だ!!」

「ちがう いのちは闇の中にまたたく光だ!!」

(太字引用者)

ここで既に「友愛」が虚無から生じるという話をしていることが、驚きとともに思い出されます。眞人くんの最後の選択である「友達をつくる」ということは、人生や世界に関するニヒリスティックな認識と対となっているのです。墓という全ての終着点や、そのニヒリスティックな警句と向き合うことは、ラストへの布石なのです。

10. 眞人という名前

さて、無事に島を脱出した眞人君に対し、キリコさんは名前を尋ねます。眞人という名前を聞いたキリコさんは、眞の人か、どおりで死のにおいがプンプンする、と答えます。

既にお気づきの通り、「死のにおい」も先ほど引用したナウシカの終盤へのセルフオマージュでしょう。ナウシカと対話する墓所の主のセリフに「お前にはみだらな闇のにおいがする」というものがあります。

それだけでは「眞の人」という部分が不明瞭ですが、それは昔の文語訳の『神曲』を読めば簡単に解決します。以下は、神曲の冒頭でダンテがウェルギリウスに出会う場面です。

われ低地をのぞみて下れる間に、

久しく默せるためその聲嗄れしとおもはるゝ者

わが目の前にあらはれぬ

われかの大いなる荒野の中に彼をみしとき、

叫びてかれにいひけるは、

汝魂か眞の人か何にてもあれ我を憐れめ

(太字引用者)

文語体を読み慣れていない人からすれば、なんのことやら分かりません。そこで、口語訳の該当部分を見てみましょう。

まさに谷底へ落ちこもうとしたそのときのことだ、

長らく物をいわないためか声のかすかすした人が

ぽつりとわたしの眼の前に姿をあらわした。

このすごく荒涼とした境涯でその人を見つけると、

わたしは大声で呼びかけた、

「おあわれみください。あなたは人の影ですかそれともなま身の方ですか」

(太字引用者)

ずいぶん格調が低くなった気もしますが、これで理解できます。原語で"omo certo"、口語訳で「なま身の方」と書かれた部分が、文語訳では「眞の人」となっているわけです。(神曲に出てくるのは基本的に生きた人間ではありませんが、主人公のダンテは生身の生きた人間です。)

眞人君は塔の世界に属するわけではなく、あくまで現実世界に帰らなくてはなりません。ワラワラのような、これから生まれる魂というわけではなく、未来には「死」が待っている生きた人間です。その意味において、「死のにおい」がするというキリコさんの発言は、逆説的ではあるものの納得できます。先ほど述べた、ニヒリズムがあるからこそ友情を結びたいという逆説とも似た話です。生と死が循環構造になってグルグルめぐっています。

11. 画の世界と漱石、または水木しげる・諸星大二郎・グリモー

塔の世界の中では、無数の西洋絵画の引用がなされています。(現実側では少なく、屋敷の襖に狩野永徳のような絵が描かれているだけです。)近年の宮崎駿は、『風立ちぬ』におけるモネや、『崖の上のポニョ』におけるミレー、ウォーターハウス等、妙に西洋絵画の引用を重ねてきました。しかし、『君たちはどう生きるか』における引用の量は過去のものより圧倒的に多いです。(その引用された絵画の解釈については、美術史家の松下哲也さんが配信で語っているので、興味のある方はご覧になってください。)

なぜ、今回の映画でここまで絵画の引用が増えたのでしょうか。手前味噌な推測ですが、ここでもまた漱石の影響があるように思います。漱石は、『草枕』にて以下のような文章を記しています。

レッシングという男は、時間の経過を条件として起る出来事を、詩の本領である如く論じて、詩画は不一にして両様なりとの根本義を立てたように記憶するが、そう詩を見ると、今余の発表しようとあせっている境界も到底物になりそうにない。余が嬉しいと感ずる心裏の状況には、時間はあるかも知れないが、時間の流れに沿うて、逓次に展開すべき出来事の内容がない。一が去り、二が来り、二が消えて三が生まるるがために嬉しいのではない。初から窈然として同所に把住する趣きで嬉しいのである。既に同所に把住する以上は、よしこれを普通の言語に翻訳したところで、必ずしも時間間に材料を按排する必要はあるまい。やはり絵画と同じく空間的に景物を配置したのみで出来るだろう。ただ如何なる景情を詩中に持ち来って、この曠然として倚托なき有様を写すかが問題で、既にこれを捕え得た以上はレッシングの説に従わんでも詩として成功する訳だ。ホーマーがどうでも、ヴァージルがどうでも構わない。もし詩が一種のムードをあらわすに適しているとすれば、このムードは時間の制限を受けて、順次に進捗する出来事の助けを藉らずとも、単純に空間的なる絵画上の要件を充たしさえすれば、言語を以て描き得るものと思う。

ここでは「時間」の概念をキーとして画と詩を二分するレッシングの説が語られ、主人公はその統合の可能性を検討しています。画、つまり絵の世界は時間の進行の無い世界だと言っているのです。思い出してみると、大叔父の塔は時空間にまたがって存在していました。

また、漱石は『三四郎』にて同じ概念を別の形で語っています。

「ぼくがさっき昼寝をしている時、おもしろい夢を見た。それはね、ぼくが生涯にたった一ぺん会った女に、突然夢の中で再会したという小説じみたお話だが、そのほうが、新聞の記事より聞いていても愉快だよ」

「ええ。どんな女ですか」

「十二、三のきれいな女だ。顔に黒子がある」

三四郎は十二、三と聞いて少し失望した。

「いつごろお会いになったのですか」

「二十年ばかりまえ」

三四郎はまた驚いた。

「よくその女ということがわかりましたね」

「夢だよ。夢だからわかるさ。そうして夢だから不思議でいい。ぼくがなんでも大きな森の中を歩いている。あの色のさめた夏の洋服を着てね、あの古い帽子をかぶって。――そうその時はなんでも、むずかしい事を考えていた。すべて宇宙の法則は変らないが、法則に支配されるすべて宇宙のものは必ず変る。するとその法則は、物のほかに存在していなくてはならない。――さめてみるとつまらないが夢の中だからまじめにそんな事を考えて森の下を通って行くと、突然その女に会った。行き会ったのではない。向こうはじっと立っていた。見ると、昔のとおりの顔をしている。昔のとおりの服装をしている。髪も昔の髪である。黒子もむろんあった。つまり二十年まえ見た時と少しも変らない十二、三の女である。ぼくがその女に、あなたは少しも変らないというと、その女はぼくにたいへん年をお取りなすったという。次にぼくが、あなたはどうして、そう変らずにいるのかと聞くと、この顔の年、この服装の月、この髪の日がいちばん好きだから、こうしていると言う。それはいつの事かと聞くと、二十年まえ、あなたにお目にかかった時だという。それならぼくはなぜこう年を取ったんだろうと、自分で不思議がると、女が、あなたは、その時よりも、もっと美しいほうへほうへとお移りなさりたがるからだと教えてくれた。その時ぼくが女に、あなたは絵だと言うと、女がぼくに、あなたは詩だと言った」

ここでは画の不変性が永遠の少女の夢に仮託されています。ヒサコ=ヒミが少女の姿をして現れることには、一応物語上のロジックが用意されていますが、このような「絵の世界」の反映と見ることも可能です。

とは言うものの、絵画の引用による異世界描写そのものは、何もこの作品に特有の手法ではありません。『君たちはどう生きるか』ではシュルレアリスム絵画からの引用が多く見られましたが、シュルレアリスム絵画による異世界というとまっさきに思い浮かぶのは水木しげるでしょう。

あるいは、先ほども言及した諸星大二郎の『失楽園』にも、絵画の引用が見られます。

また、引用とは異なりますが、「絵画の世界」という発想には、ポール・グリモーのアニメーション映画『王と鳥』または『やぶにらみの暴君』の影響が見られます。『王と鳥』は圧政に立ち向かう人々を描いた寓話的な映画なのですが、絵画から抜け出た羊飼いと煙突掃除夫の恋も描かれています。宮崎駿と高畑勲がこの作品から大いに影響を受けた、ということは自他ともに認めるところです。

12. 児童書の世界

絵の世界は、同時に児童書の世界でもあります。既に多くの人が気付いている通り、『君たちはどう生きるか』には宮沢賢治を想起させる箇所があります。例えば、老いたペリカンが方舟にて死を迎える場面では、『よだかの星』が思い浮かびます。

(ああ、かぶとむしや、たくさんの羽虫が、毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕がこんどは鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらい、つらい。僕はもう虫をたべないで餓えて死のう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は遠くの遠くの空の向うに行ってしまおう。)

山焼けの火は、だんだん水のように流れてひろがり、雲も赤く燃えているようです。

夜だかは、どこまでも、どこまでも、まっすぐに空へのぼって行きました。もう山焼けの火はたばこの吸殻のくらいにしか見えません。よだかはのぼってのぼって行きました。

寒さにいきはむねに白く凍りました。空気がうすくなった為に、はねをそれはそれはせわしくうごかさなければなりませんでした。

それだのに、ほしの大きさは、さっきと少しも変りません。つくいきはふいごのようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかははねがすっかりしびれてしまいました。そしてなみだぐんだ目をあげてもう一ぺんそらを見ました。そうです。これがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか、のぼっているのか、さかさになっているのか、上を向いているのかも、わかりませんでした。ただこころもちはやすらかに、その血のついた大きなくちばしは、横にまがっては居ましたが、たしかに少しわらって居りました。

そして、鍛冶屋で眞人君がインコたちに取り囲まれる場面も、宮沢賢治の『注文の多い料理店』を想起させます。

二人は玄関に立ちました。玄関は白い瀬戸の煉瓦で組んで、実に立派なもんです。

そして硝子の開き戸がたって、そこに金文字でこう書いてありました。

「どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません」

二人はそこで、ひどくよろこんで言いました。

「こいつはどうだ、やっぱり世の中はうまくできてるねえ、きょう一日なんぎしたけれど、こんどはこんないいこともある。このうちは料理店だけれどもただでご馳走するんだぜ。」

「どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。」

「どうもおかしいぜ。」

「ぼくもおかしいとおもう。」

「沢山の注文というのは、向うがこっちへ注文してるんだよ。」

「だからさ、西洋料理店というのは、ぼくの考えるところでは、西洋料理を、来た人にたべさせるのではなくて、来た人を西洋料理にして、食べてやる家とこういうことなんだ。これは、その、つ、つ、つ、つまり、ぼ、ぼ、ぼくらが……。」がたがたがたがた、ふるえだしてもうものが言えませんでした。

「その、ぼ、ぼくらが、……うわあ。」がたがたがたがたふるえだして、もうものが言えませんでした。

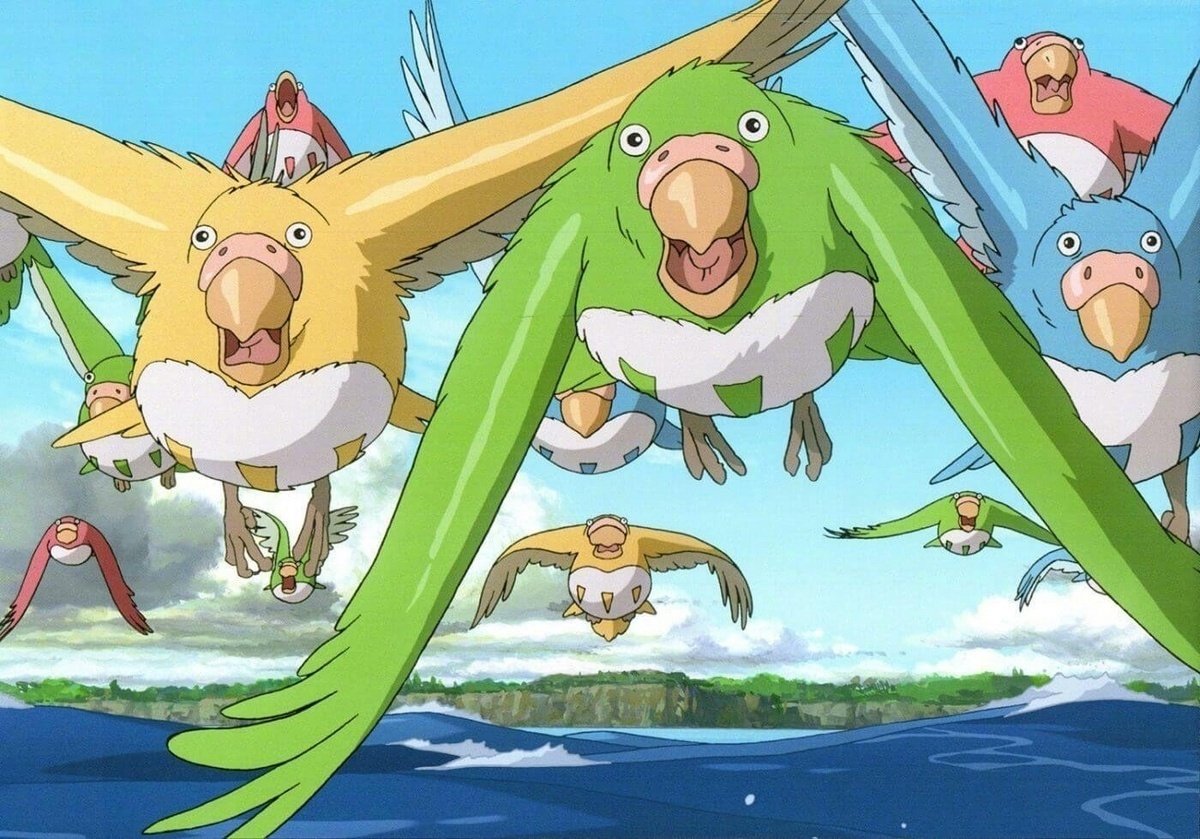

日本の童話だけではありません。海外の童話からの影響と見られるものもあります。例えば、インコ兵士たちの持つ調理器具のような武器は、『チポリーノの冒険』から影響を受けたもののように見えます。宮崎駿はこの児童書のヴラジーミル・スチェーエフの絵の描き方に影響を受けたと語っています。(日本語版におけるスチェーエフの挿絵は、ロシア語版に準拠したものです。)

また、鳥や魚の描写については、ひょっとするとアンドルー・ラング世界童話集のH.J.フォードの挿絵の影響があるかもしれないと、個人的に思います。(これらの児童書からの影響全般については、宮崎駿自身が『本へのとびら』の中で語っています。)

アンドルー・ラング世界童話集

アンドルー・ラング世界童話集

ラング童話集の中には、「鳥の王」や「ジャムとバター」等の映画と共通する要素も見られるため、宮崎作品とラング童話集全体を比較してみるのも面白いかもしれません。

13. 産屋とタブー

さて、様々な冒険の末、眞人君とヒミは石の産屋にて夏子を発見するのですが、夏子を取り囲む「石」の放つ電撃と、紙垂のようなものでできた「竜」に追い返されてしまいます。ここにも記紀神話のモチーフが見られます。

ヒサコとイザナミとの関係については既に説明しましたが、ここでは夏子がイザナミの役割を果たしています。死んで根の国に去ったイザナミを、イザナギは追いかけます。なんとかイザナミに再会できたイザナギですが、一緒に地上に帰れるよう相談してみるから、そこで覗かずに待てと言われてしまいます。しかし、待ちかねたイザナギが櫛に「小さな火をともして」覗き込んだところ、イザナミの体は腐ってウジがたかり、その周囲は「雷神たち」が取り囲んでいました。

これで、なぜ「タブー」いう話が出てきたのかと、なぜ石が「電撃」によって攻撃してきたのかが分かりますね。ヒミが「小さな火」をともして案内する様子にもシンボルが込められています。

また、記紀神話には類似する別の話があります。トヨタマヒメの婚姻の物語です。山幸彦は借り受けた釣り針を海で無くし、海中へと探しに出かけるのですが、そこでトヨタマヒメと出会います。その後、妊娠したトヨタマヒメは、絶対に産屋を覗き込んではいけないと山幸彦に忠告を残します。怪しんだ山幸彦が産屋を覗き込むと、トヨタマヒメは「ヤヒロワニ」に姿を変えていました。

このイザナミの物語とトヨタマヒメの物語は、どちらも「異界女房」と呼ばれる同型の物語となっており、よく似ています。そして、トヨタマヒメにて「産屋」の要素が出てきます。「ヤヒロワニ」はサメと解釈されるのが普通ですが、日本書紀の記述の中にはワニではなく「竜」となっているものもあります。これは中国からの影響のごく初期のものと言われていますが、これで紙垂が竜に変身した理由もわかります。

以上からも分かるように、宮崎駿は今回、記紀神話を読み込んで制作しているようです。初見では何をしている映画なのかよく分かりませんが、何度も見ていくうちにスンナリ飲み込めてきます。

14. 性と少年の悲劇

この映画、妙に白い鳥の糞の描写が多くはないでしょうか。鳥が出てくるのだから当たり前と言えなくもないですが、それにしたって描こうという意図が無い限りそういうものは登場しません。ヒッチコックの『鳥』でだって別に糞は描写してないですしね。ここには何の意図があるのでしょう?

もう色々な人が既に指摘されているのでもったいぶる意味もないでしょう。あれは精子ではないでしょうか。例えば、青サギが眞人君の部屋に侵入した際、窓枠と壁に糞を残していきますが、ご丁寧にその糞の白い筋が眞人君の股の間から見えるような構図をとっています。

つまり、私が言いたいのは『君たちはどう生きるか』は眞人君が未成熟な性欲と向き合う物語としても読むことができる、ということです。

『君たちはどう生きるか』の原作がジョン・コナリーの『失われたものたちの本』であることは皆さんも御存知の通りですが、この小説も性と暴力のモチーフにあふれています。冒頭に強姦や同性愛差別の話題が登場しますし、異世界での冒険パートでは母子相姦的な場面が現れます。

ですが室内には言葉を返す者も、彼の挑発に応える者も、いません。ただ夢か現実か、「デイヴィッド」と彼を呼ぶ母親の声が聞こえただけです。

「母さん、ここにいるよ」彼が答えました。

石の祭壇はもう目の前です。眠れる美女のところまで、五段の階段が続いていました。デイヴィッドは姿なき敵を――ローランドや、ラファエルや、そして串刺しにされて干涸びた姿で壁にぶら下がる男たちを殺した殺人鬼を――警戒しながら、ゆっくりと石段を登ってゆきました。ようやく祭壇に辿り着き、眠れる美女の顔を見下ろしてみます。そこにいたのは、彼の母親でした。透きとおるようにまっ白ですが頰には微かな桃色が差し、唇は艶やかに濡れています。石作りの祭壇に広がる赤い髪は、まるで燃えているかのようです。「口づけをして」母親の唇は動いていないのに、デイヴィッドには声が聞こえました。「口づけをして、また一緒になりましょう」

宮崎駿はなぜこの物語に共感し、今回原作としようとしたのか。このヒントは、また別のインタビューの中に隠れています。

宮崎駿はロバート・ウェストールという児童文学者のファンで『ブラッカムの爆撃機』等の作品の日本語版のために絵や漫画を提供してきました。そして、その漫画の中で、興味深い事を語っています。

『禁じられた約束』でヴァレリーの父親が「君はこのひどい世の中をわたっていくには気立てがよすぎる」といいますね。ちょっともほめている口調ではなく…

ぼくはあのくだりが好きで何度も読み返しました

ブラッカムの爆撃機

『禁じられた約束』は第二次世界大戦中のイギリスを舞台にした、ある少年の主人公と病弱な少女の恋をめぐる怪奇譚です。少年は徐々に少女に惹かれていき、やがて恋に落ちるのですが、そこで性的な目覚めも経験します。

あんなきれいな瞳、見たことがない。いつも行く教会のステンドグラスの、天使みたいだ。「させてくれる」ふしだらな女子なんかとは百万キロもへだたったところにいるような……まるで肉体からぬけ出した存在のように見えた。そう、彼女がぶかぶかのジャンパースカートを着ているのはいいことだ。彼女の胸のふくらみを見たがるなんて、教会の窓の天使の胸がふくらんんでいないかと見るのと同じで、ひどくけがらわしいことだから。

ヴァレリーはお母さんのものらしい青いコーデュロイの部屋着を着て、ボタンをのどもとまでとめていた。はだしの白い足には、玉房のついたふわふわのスリッパをはいている。髪は後ろにとかしつけてあり、まちがいなく口紅をつけていた。少し背が高くなったように見えたが、顔色はあまりよくない。でも胸のふくらみは、部屋着のせいか、以前より目立った。ぼくは腹のあたりが妙にざわざわしたので、わざと怒ったような口調で「お母さんから寝てるって聞いたけど」と言った。

しかし、少女はやがて不治の病によって死んでしまいます。少年は失意のうちに暮らしていますが、ある日、少女の幽霊と出会ったところから物語が急転していきます。少年は少女の幽霊に夢中になり、まるで取り憑かれたようになり、生気を吸われて瀕死の状態に陥ります。

やがてヴァレリーが、「もう見てもいいわ。その目でわたしを食べちゃって」と言った。

彼女がぼくのとなりにすわっていた。ぼくがよく覚えている夏服を着て。なつかしいほほえみを浮かべた彼女は、顔色もよかった。ぼくたちには何も悪いことなど起こらなかったようだ。まるで、二人で世界をもとどおりに作り直したみたいだ。祖母が「愛は墓より強い」と言っていたのを思い出しながら、ぼくは両腕をさしのべ、彼女を抱きしめようとした。

事態を理解した少女の父親は、少女の霊と少年を引き離そうとします。

「彼女だって、悪気はないんです」

「だが、自分のものではないものを奪おうとしている。きみの命を」

「ぼくに、いっしょに来てほしがっているんです。こわいから」

モンクトン氏は、ぼくを長いことじっと見つめていた。その表情は、ぼくには読めなかった。やがてモンクトン氏は言った。「きみは、このひどい世の中をわたっていくには気立てがよすぎる」妙なことにちっともほめているような口調ではなかった。

お分かりでしょうか。ここでは、少年の性的な成長と少女の病状が並行して進行し、やがて少女の死を迎えるのですが、少女が霊と化すことでその主題が延長され、少年はスポイルされています。そこで少女の父親が、少年にとって必要な挫折と救いを与えてくれるのです。

宮崎駿がこの挫折の物語に共感していたとすれば、性的なモチーフは必須と言えます。性は少年の挫折と悲劇を描くために重要なものです。そしてそれは、少女の救出を目的とした少年の冒険譚を描いてきた宮崎駿作品全体にとっては、陰画でもあります。

少年の悲劇について、宮崎駿は以下のように述べています。

現実にふれたら、幸せになるんじゃなくて、もっとつらい思いをするだろうと思います。特に少年は。やっぱり少年は悲劇的なもんだとぼくは思うんです。だから本当の少年に迫っていったら、悲劇的なものをどうやってエンターテインメントにするんだっていう、ものすごい難問に到達せざるをえないんですよ。

そして、同じインタビュー内でも述べていますが、この「悲劇性」は『崖の上のポニョ』の宗介が持つ全肯定的な楽観とは対照的です。ポニョにおける宮崎駿は、幼児の男女一対を通じて全世界と自分自身を丸ごと肯定する異様な物語を作りましたが、眞人君はその世界には行けません。なぜ行けないのか。断定的に言ってしまえば、二次性徴を迎えた男子はその世界には行けないのです。

また、宮崎駿は『風立ちぬ』において「澄んだニヒリズム」を含んだ青年の物語を描きました。しかし、眞人君はその領域にたどり着くには経験不足でしょう。彼にはそのような自負も責任感もまだありません。

まとめるとこういう事になります。

『君たちはどう生きるか』とは、全肯定的幼児の宗介と、澄んだニヒリズムの堀越二郎の中間の、時間の停止した絵画の煉獄の中で、性的挫折に直面する少年・眞人の悲劇です。

このようなフィルターを通じて映画を見てみた時、宮崎駿という人の必死さと面白さがより伝わってくるのではないでしょうか。