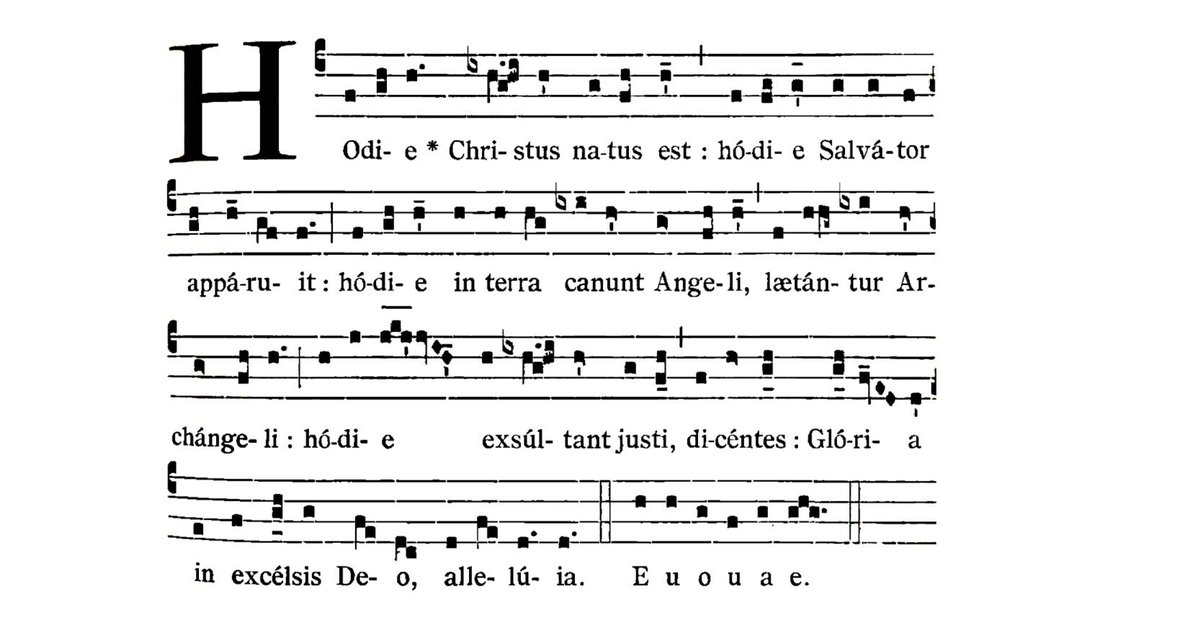

アンティフォナ "Hodie Christus natus est" (グレゴリオ聖歌逐語訳シリーズ69)

ANTIPHONALE MONASTICUM I (2005) p. 67; ANTIPHONALE MONASTICUM (1934) p. 249; LIBER USUALIS p. 413.

gregorien.info内のこの聖歌のページ

"antiphonale synopticum" 内のこの聖歌のページ

【教会の典礼における使用機会】

昔も今も,主の降誕の祭日 (12月25日) の第2晩課において,マニフィカト用アンティフォナとして歌われる。ただし中世にはほかの用途もあったようである (antiphonale synopticumでページの一番下を参照)。

晩課 (Vesperae) というのはおよそ17~18時ごろから行われる聖務日課 (主に修道院で行われている,多くの部分を詩篇唱が占めることを特徴とする典礼。時課ともいう) である。通常は晩課は1つの日に1回だが,主日 (日曜日) や教会の祭日 (大祝日) は前晩から祝い始めるので,晩課が前晩と当日の晩との2回となり,前晩のものを第1晩課,当日の晩のものを第2晩課という。つまり,今回のアンティフォナは12月25日当日の晩に歌われるものである。

それから「マニフィカト用アンティフォナ」と書いたが,これはどういうことかも説明する。晩課の中では,必ずマニフィカト (Magnificat) すなわちマリアの讃歌 (聖母マリアを讃える歌という意味ではなく,聖母マリアが神を讃えて歌ったもの。ルカによる福音書第1章第46–55節) が歌われるのだが,それだけをただ通して歌うのではなく,前後に枠のような感じで歌をつける (前後で全く同じものを歌う。なお,前後だけでなく途中にも入れることもある)。この歌をアンティフォナと呼ぶのである。なおマニフィカトだけでなく,大部分の詩篇唱がこの形式をとっている (聖務日課だけでなくミサでも,入祭唱や拝領唱はこの形である)。そしてアンティフォナはその日その日に合うものを選ぶので,12月25日のマニフィカトには主の降誕というテーマに合う今回のアンティフォナが割り当てられているというわけである。

【テキストと全体訳】

Hodie Christus natus est, hodie Salvator apparuit; hodie in terra canunt angeli, laetantur archangeli; hodie exsultent (*) iusti dicentes: Gloria in excelsis Deo, alleluia.

今日,キリストが産まれた。今日,救い主が現れた。今日,天使たちは地上で歌っている,大天使たちは喜びを表している。今日,義人たちは「(いと) 高きところにおいては神に栄光あれ,ハレルヤ」と言って喜び躍れ。

* ANTIPHONALE MONASTICUM I (2005) に従って "exsultent" (接続法) としたが,同書の1934年版やLIBER USUALISでは "exsultant" (直説法)。中世の諸写本にも両方の形が見られる。"exsultant" であれば,「喜び躍れ」ではなく「喜び躍る」という意味になる。

【対訳】

Hodie Christus natus est,

今日,キリストが産まれた,

hodie Salvator apparuit;

今日,救い主が現れた。

hodie in terra canunt angeli,

今日,天使たちは地上で歌っている,

laetantur archangeli;

大天使たちは喜びを表している。

別訳1 (個人的にはこうしたくもあるが,たぶんニュアンスがずれる訳):大天使たちは嬉しそうにしている。

別訳2 (無難だが,意味の細かいところは捨ててしまった訳):大天使たちは喜んでいる。

どの天使を大天使と呼ぶかは宗教により教派によりさまざまだが,現在のカトリック教会ではミカエル,ガブリエル,ラファエルの3天使。

前の文の語句のうち少なくとも「今日」はここにもかかっていると見るべきだろうが,「地上で」はどうだろうか。福音書の降誕物語には,「(主の) 天使」や「天の大軍」は登場するもののそこに大天使も含まれていたかどうかは記されていないので,何ともいえない。

"laetantur" (<laetor, laetari) は単に「喜ぶ」という意味でも用いられるが (別訳2),心の中で喜ぶだけでなく「喜びを外に表す」とき特に用いられるので (逆に,内面的に喜ぶのはアドヴェント第3週の入祭唱でお馴染みのgaudeo, gaudere),「喜びを表している」という訳が最もよいかと思う。

これをもう少し日常的な言葉で言い換えようとすると「嬉しそうにしている」というのが考えられるだろうが (別訳1),この文が前の文「今日,天使たちは地上で歌っている」と平行関係にあると考えるならば,要するに大天使たちも歌っているのだろうと思われる。すると「嬉しそうにしている」では少し弱いかと思う。

hodie exsultent iusti

今日,義人たちは喜び躍れ,

全体訳のところで述べた通り,"exsultent" (接続法) でなく "ex[s]ultant" (直説法) と記している写本も多く,その場合「……喜び躍る」となる。

この後の「(いと) 高きところにおいては神に栄光あれ」という言葉にもとの聖書箇所 (ルカによる福音書第2章第14節) で続く言葉「地においては (神の) 御心に適う人々に (or:善意の人々に) 平和あれ」に基づいているのかもしれない (「義人たち」=「御心に適う人々 [or:善意の人々]」)。

「義人たち」はまずは文字通り「正しい (正しく生きている) 人々」のことだと考えるべきなのかもしれないが,それだけだろうか。ルカによる福音書第18章第10–14節にあるイエスのたとえ話で,「神様,罪人の私を憐れんでください」と言った徴税人 (福音書で徴税人というのは罪深い人間の代名詞のようなものである) は「(神から) 義とされ」たとある。このような意味での「義人たち」も含まれると考えてよいだろうし,そもそも救い主が来ていちばん喜ぶ (助かる) のは,善くありたいのだがうまくゆかずにいる人々,自分の中にある悪や弱さを認め心を痛めている人々ではないかとも思う。

dicentes:

(次のように) 言って (言いながら),

Gloria in excelsis Deo, alleluia.

「(いと) 高きところにおいては神に栄光あれ,ハレルヤ」と。

別訳1:「(いと) 高きところにおいては神に栄光あれ」と。ハレルヤ。

別訳2:「(いと) 高きところにおいては神に栄光がある (……)

別訳3:「(いと) 高きところにおいては神が栄光を持つ (ように) (……)

"alleluia (ハレルヤ)" 以外は,ルカによる福音書第2章第14節 (天使たちの大軍が言った言葉「栄光がいと高きところにおいて神にあり,地において平和が御心に適う人々に/善意の人々にある [ように]」) からの引用。といっても,実はVulgataでは "excelsis" ではなく "altissimis" となっており (この件の背景は逐語訳の部で述べる),このテキストがもっと古いラテン語聖書テキスト (Vetus Latina) から取られていることを窺わせる。

これは (やはり "alleluia" を除き) ミサ通常文のGloriaの冒頭にも用いられている言葉だが,Gloriaはアドヴェントの間 (教会の祭日・祝日を除き) 歌われないので,12月25日に歌う (あるいは聞く) この言葉はその意味でも特別な味わいを持つものだろう。

ちなみに,よく似た言葉が同福音書第19章第38節 (イエスのエルサレム入城の場面) に現れる:「天に平和があり,栄光がいと高きところにある (ように)」。こちらは「地」ではなく「天」における平和の話になっているのは興味深い。なお,この「いと高きところ」はVulgataでも "excelsis" (原語は第2章第14節と同じ)。

動詞がない文であり,このような場合には英語でいうbe動詞を補って考える。「ある」なのか「あれ (あるように)」なのかは文脈判断になるが,ここでは両方ありうる (上記の福音書箇所のギリシャ語原文でも動詞がないので,原文を見れば分かるというものでもない)。たいていは「あれ (あるように)」と訳されるが,絶対ではなく,例えばルター訳ドイツ語聖書の1984年版 (ほかの版でどうかは見ていない) は「ある」としている ("Verherrlicht ist Gott in der Höhe")。

この「ハレルヤ」を義人たちの (言う/言うべき) 言葉に含めるかどうか決めるにあたっては,Codex Hartkerに記されたネウマ (antiphonale synopticumにも転記されている) が一つの判断材料になりうる。つまり,"Deo" の第2音節で動きがゆっくりになっているようなら,それはそこで区切りが入ることを示唆している可能性があり,"alleluia" は別扱いすなわち地の文に属するとも考えうる。

実際にはどうかというと,ここに記されているネウマは速い動きを示すもので (celeriterつきclivis,第2音節だけでなく第1音節にも),明らかに最後まで一気に歌うようになっているので,"alleluia" も義人たちの言葉に含まれるものと考えるのが適切だろうと思う。「(いと) 高き」の「いと」については逐語訳を参照されたい。

構文的にはこれは「所有の与格」であると考えられ (ここで与格をとっている名詞は "Deo [神に]"),それを前面に出して訳出すれば別訳3のようになる。

【逐語訳】

hodie 今日 (副詞)

Christus キリストが

natus est 産まれた (動詞nascor, nasciの直説法・受動態の顔をした能動態・完了時制・3人称・単数の形)

hodie 今日

Salvator 救い主が

apparuit 現れた,見えるようになった (動詞appareo, apparereの直説法・能動態・完了時制・3人称・単数の形)

hodie 今日

in terra 地上で,地において (terra:地,地上 [奪格])

canunt 歌う,歌っている (動詞cano, canereの直説法・能動態・現在時制・3人称・複数の形)

angeli 天使たちが

laetantur 喜びを表す/表している,喜ぶ/喜んでいる (動詞laetor, laetariの直説法・受動態の顔をした能動態・現在時制・3人称・複数の形)

archangeli 大天使たちが

hodie 今日

exsultent 喜び躍れ/喜び躍るべし,跳び上がれ/跳び上がるべし (動詞exsulto, exsultareの接続法・能動態・現在時制・3人称・複数の形)

または

exsultant 喜び躍る,跳び上がる (動詞exsulto, exsultareの直説法・能動態・現在時制・3人称・複数の形)

iusti 義人たちが,正しい者たちが

男性・複数の形だが,男性限定の話をしているわけではなく,ラテン語では男女まとめて言うときには男性形を用いるというだけのことである。

dicentes 言って,言いながら (動詞dico, dicereをもとにした現在能動分詞,男性・複数・主格)

付帯状況を示す分詞構文を作っている (英:saying)。

これがかかる名詞 "iusti" (直前にある) に合わせて男性・複数・主格の形をとっている (ちなみに女性形も同形)。

gloria 栄光が

in excelsis 高いところにおいて (excelsis:高いところ [複数・奪格])

一般に「いと高きところにおいて」と訳される句であり,なぜ「いと (非常に)」がつくのかというと,もとのギリシャ語ὑψίστοιςが「最も高い (ところ)」という意味であるため。しかし,ラテン語excelsisにはそのような最上級の意味はない。対訳の部で述べたようにVulgataがここで "excelsis" ではなく "altissimis" (これは正真正銘「高い [ところ]」の最上級) という訳語を採っているのは,このような事情によるものだろう。

ただ,「(いと) 高きところにおいては神に栄光,地においては (……) 平和」という対句的表現から,この「(いと) 高きところ」というのは単なる抽象的・一般的な「高いところ」ではなく,「地」と対になるものを,つまり天を指していることがまず明らかである ("excelsis" が複数形なのもそのためかもしれない。昔は天は複数層あるものと考えられていたから)。そして天 (神のいるところ) というのは最も高いところであるから,"excelsis" のように最上級でない語であっても,この文脈では「いと高きところ」と訳しても問題ないことになるのだろう。

Deo 神に

alleluia ハレルヤ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?