【人口世界一:その1】江戸の暮らし

江戸の町の人口と世界の主要都市の人口

江戸の町の人口は当時の世界の大都市と比べてトップだったと言われています。

江戸幕府の開幕期から中期にかけて、江戸の人口は急速に増え続けました。実際に人口調査が始まったのは八代将軍吉宗の時代で、1721年(享保六年)の時点で、町方(一般庶民)の人口は50万1,394人だったと記録されています。

当時町人以外の武士、公家については調査対象から除外されていたため正確な人口はわからないのですが、町人とほぼ同数だったと言われていることから総人口は吉宗の時代に100万人を突破していたとの説が有力だとされています。

同時期のロンドンの人口が約70万人、パリは約50万人、北京は約70万人だったので、この数値を正しいと捉えるならば、この時の人口は当時の世界の大都市の中で最多だったと言えます。

人口密度世界一

また、当時の江戸の範囲は今の東京23区に比べてずっと狭かったため、「人口密度も世界一」ということになります。

中でも、庶民の暮らす土地の人口密度は圧倒的に高く、50万人の庶民が暮らす土地は江戸市中のわずか2割程度だったと言われています。その理由は江戸の多くが武家地であり、全体の約7割を占めていたと言われているためです。

その居住環境を可能にしたのが「長屋」と呼ばれる集合住宅の存在でした。長屋は六畳一間のワンルーム程度の広さが基本で、井戸やトイレやゴミ捨て場などは共同です。

そのぎゅうぎゅう詰めの住空間が、快適に暮らすための「人間関係の知恵」や「人情」という江戸文化を生んだと言われいます。

「大屋といえば親も同然、店子といえば子も同然」と言われるように、江戸の長屋の大屋(屋守)は店子(その家に住む人)に対して親も同然だったと言われています。

当時の大屋は家持(家主)から委託されたいわゆる管理人の立場でしたが、単に家賃の徴収や家屋の管理だけでなく、長屋の住人の管理も仕事のうちでした。必要とあれば貸家人の子供の学校の世話もやいたし、結婚話に首を突っ込むこともありました。行き倒れた人がいれば行って面倒を見ることもあったそうです。

人口の増加状況

享保年間から幕末にかけては人口の大きな変動は見られず安定しましたが、1800年頃に人口はピークを迎え、120万人超が江戸の町に暮らしていたと言われています。同時期のロンドンの人口は約90万人、パリが約60万人、そしてニューヨークはまだ6万人程度だったと言われています。

江戸時代の日本の総人口についてもやはり江戸前期で増加が著しく、後半になって安定しています。

江戸初期の総人口は1200万人程度でしたが、江戸中期になると3100万人にまで膨れ上がりました。つまり百数十年で3倍に増えたことになります。その後、社会が安定すると増加率が急減し、3300万人程度のまま増減していません。

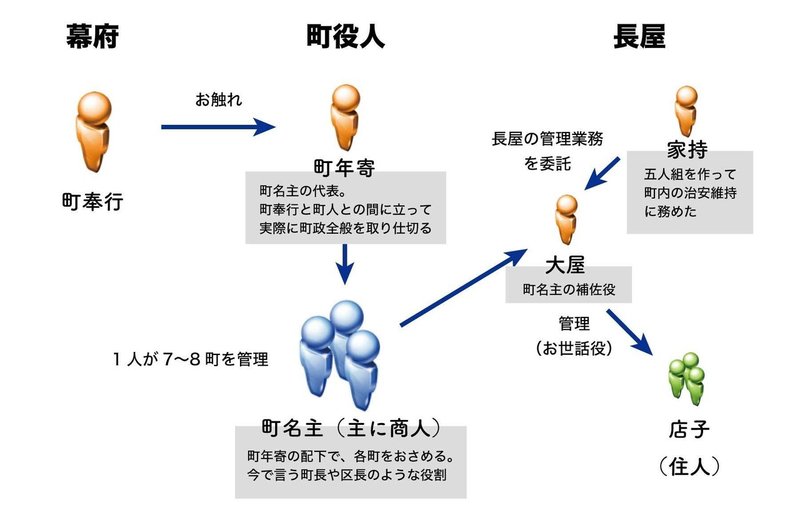

江戸の町の管理システム

江戸時代、町の自治は「町役人(ちょうやくにん)」に任されており、自分たちの力で「町を守る」という意識がとても強かったと言われています。

町役人のトップにいたのは「町年寄」と呼ばれる町人の代表者で、その上で町政に関わるお触れを出していたのが幕府の「町奉行」。つまり、町年寄は町奉行と町人との間に立って実際に町政全般を取り仕切っていました。

町年寄の配下には、各町をおさめる「町名主」と呼ばれる数百人の町役人もいて、町年寄を補佐していた。この町名主を務めたのは富裕な商人で、今で言う町長や区長のような役割を担っていたとされています。

江戸の町は幕末期には1,600を超えていたので、一人の町名主が7〜8町を受け持っていた計算になります。

その仕事は、町奉行所からのお触れを伝達したり、人別調査(今でいう戸籍などの個人情報の調査)、訴訟事件の和解、火の元の取り締まり、家屋敷の売買、落し物や捨て子の対応など多岐に渡ったと言われています。

各町で町名主の補佐役を務めたのが大屋でした。つまり、町奉行→町年寄→町名主→大屋、という自治のネットワークが確立され、町の治安・維持を行なっていたのです。

家持も大屋にすべて任せていたわけではなく、五人組を作って持ち回りで町名主に接するなど、町政に深く関わっていました。具体的には町ごとに置かれていた「自身番所(じしんばんしょ)」と呼ばれる町内の治安維持のための番所に交代で詰め、諸般の対応とパトロールも務めていました。町の交番のようなもので不審者の身柄を確保し、自身番所に留置することもできたと言われています。

幕府の中には「与力」「同心」と呼ばれる警察担当者が24人しかいなかったと言う記録があるため、この職務を民間で代行していたと考えるのが自然そうです。

自治を町人にある程度任せるというのは、江戸幕府開府当初からの方針でした。その代わりに町人も政治のことには口を出さず、謀反を起こさないようにとの約束が取り交わされていたそうです。

このことが、町内の自治の活性化に繋がり、自分たちの町は自分たちで守るという意識が高まったのだと言われています。

今後このテーマで深掘りしていく点

ここでのテーマは非常に広い為に、「幕府」「町役人」「長屋」、それぞれのレイヤーでの制度を一つ一つ深掘りしていこうと思っています。

また、江戸幕府が開府当初から打ち出していた自治を町人にある程度任せる、と言う発想がどこから生まれたのか、深掘りしていこうと思います。

今日はこの辺で。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?