妄想旅 <11> 花は花、風は風

前稿の記事に対して、“「モダンガールって皆の憧れの的」だと思ってた”、という声をいくつか頂いた。

前稿、モダンガールを“軽蔑の意を込めて用いた”“批判の対象であり続けた”と書き、実際当時はその通りマイナスのイメージが強かったわけだが、“憧れ”られていた部分もあったわけで、今回その辺りの事から述べさせて頂こうと思う。

予定では“経済不況”と“関東大震災”の影響と、それら二つによるモダンガールのイメージ転落について論じながら、“モダンガール”という言葉そのものの成り立ちに触れていこうと思っていたが、先に“成り立ち”そのものからまとめて述べた方が良いと考えた。

従ってまたまた朝令暮改的な予告変更で申し訳ないが、“経済不況”と“関東大震災”は次稿以降、とさせて頂きたい。

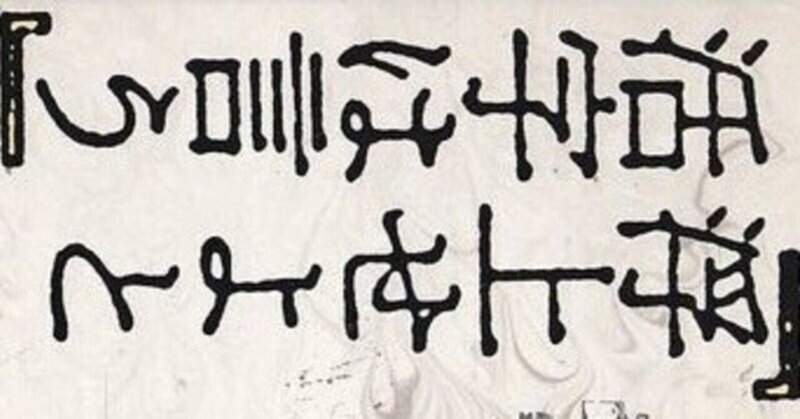

さて、以下は大正末から昭和初期の雑誌『女性』の、昭和3年(1928年)3月号に記載されていた記事の抜粋である。

去年、このモダンガアルの騒ぎの全盛時代頃に、僕の田舎の友人は久し振りに上京して来て『モダン・ガールといふものを見せてくれ』とせがんだ。兎に角、本場だといふ銀座へ行って見て、その更に本場だといはれてゐる喫茶店へも一二軒行って見たが、小説や雑誌できまってゐる型をしたのには一人も会へなかった。そして彼は非常な失望をして帰った。

今でも銀座の四角に立って、そのお定りの外形だけでもモダンな女が何人通るか気をつけて見るがいゝ。恐らく千人の通行人中に一人は居まい。

上記抜粋を見ると、実際にモダンガールであった人はごく少数だったのではないか、との印象を受ける。

色々調べた結果、統計があるわけではないので確実とは言えないが、現実のモダンガールは存在してもほんの少数で、その外見から受ける印象(当時は衝撃的な)の強烈さをマスコミが取り上げる事が非常に多く、マスメディアの伝播力、影響力の大きさから、あたかもそこら中にモダンガールがいて、大勢の人がその装いで街を闊歩する程大流行したように、私自身が錯覚していたのではないか?と思う。

実際、大正末期から昭和初期にかけては、大半の人が和装に結った髪で街を歩いており、洋装・断髪姿はごく少数だったようである。

この“モダンガール”という言葉が最初に使われたのは、大正12年(1923年)、読売新聞紙上で短期連載された「滞英雑記」という連載記事で、著者は北澤秀一氏という事のようだ。

「モダーン・ガールは好きなことはするけれど、嫌ひなことはしない。

それが彼等の特徴である。」

そして伝統や慣習に縛られない、「生き生きとした美しさを持つ」女であると言っている。

この頃、消極的である事を最上とする道徳感が日本人の精神として根差しており、何事も謙遜することを善しとするようになっていた事から、当時の女性は喜怒哀楽を表に出さないことが徹底されていた。

その慣習が根付いた環境下で、それに縛られないモダンガールは、感情を表に出し、のびのびとしている為、その顔は常に微笑んでおり、「笑ってゐる者は沈んでゐる者より美しい」と北澤氏は表現している。

自分の小説の女性主人公を、この北澤氏が言った“モダンガール”として登場させたのが、当時のアナーキズム思想家・小説家・翻訳家の新居格氏である。(パール・バックの「大地」は、この新居格氏が翻訳されている)

その小説や新居氏の他の評論などによって広く世の中に膾炙、浸透した為、モダンガールの名付け親、生みの親は新居格氏であり、今でもコトバンクなどでは“モダンガールは彼の造語である”、と説明されているが、事実は違うようである。

久米

モダン・ガールって、普通にいう当たり前の言葉だけれども、モダン・ガール、モダン・ガールといいだしたのは、一体誰ですかね。僕の知った限りでは、北澤秀一が、『モダン・ガールの表現』なんていう本を書いていますね。そして、このモダン・ガールを非常に賛美したりいろいろしていたようですね。

新居

僕らもやっぱり北澤君のを日本じゃ最初に見ましたね。北澤君のあの議論の中では、主としてイギリスのことが書いてあったと思う。日本のは、先生は関係外に置いている。

作家の久米正雄氏と新居格氏の対話部分

つまり、モダンガールの命名者は北澤秀一氏で、この言葉を広く流布させたのが新居格氏、という事だと考えられる。

その命名者である北澤秀一氏は、大正13年(1924年)に雑誌『女性』の「モダーン・ガール」という評論の中で、次のように述べている。

「モダンガールは、いはゆる新しい女でもない。覚めたる女でもない。もちろん女権拡張論者でもなければ、いはんや婦人参政権論者でもない」

「私の云ふモダーン・ガールは自覚もなければ、意識もない。フェミニストの理想もなければ、サフラジェット(戦闘的婦人参政権運動家)の議論もない。彼らは唯だ人間として、欲するままに万事を振る舞ふだけである」

「モダーン・ガールは、少しも伝統的思想をもたない、何より自己を尊重する全く新しい女性である」

群馬大学の社会情報学部教授である荒木詳二氏によれば、“狂乱の時代”と後に言われる事になる1920年代、近代的な女性像としてアメリカではフラッパー、フランス・パリではギャルソンヌ、ドイツではノイエ・フラウといった呼称が誕生し、日本でそれらに相当するのがモダンガールだという。

荒木氏は、こうした世界的現象を“モダンガール現象”と呼んでいる。

断髪に短いスカート姿の新しい女=モダンガールたちがしばしば世間の顰蹙を買いながらも、街頭を闊歩していた。

もちろんこうした大都会のモダンガールたちは少数派ではあったが、当時の男性中心社会の中で、女性の新しい生活スタイル、新しいファッション、新しい生き方を模索する、21世紀の現代においてもあまり違和感のない颯爽とした若い女性たちであった。

1920年代の「新しい女たち」について -「モダンガール」の日独比較 より

荒木氏はさらに、新聞・雑誌・ラジオなどマスコミの浸透、生活の合理化から服装や化粧等の風俗にいたる現代都市文化はこの時代に大都市に出現し、映画や大衆小説や雑誌で取り上げられ、レコードやラジオで歌われた新しい女/モダンガールこそ、現代社会の典型であり、現代社会の解剖に欠かせない社会現象である、と述べている。

この現代都市文化は、明治時代、欧米に追いつき追い越せが国是であった流れの延長線上にあり、欧米に強く影響された、いわゆる西洋化(西洋かぶれと言う言い方もあるが)でもあったのではないか、と私は思う。

大正末期から昭和の初めにかけて使われたモダン(modern)という言葉は、単に現代的というだけでない別の意味を持っていた。

時代の最先端を行く新しさ、古い人たちを驚かせるような、挑戦的で、先鋭な新しさ、という響きを持った言葉だった。

その代表のように見られていたのがモダン・ガール、モダン・ボーイで、特に髪の毛を短く刈った断髪や、耳かくしという流行の髪型に、おカマ帽、膝の出るような短いスカートをひるがえして颯爽と街を歩くモダン・ガールの姿に、世間の人たちは目を見張った。

文化鍋、文化コンロから文化住宅、文化服装学院まで当時の西洋文化崇拝の風潮のなかで、西洋語を借用したおしゃれなモダンという言葉もモダンを全身で表したモダンガールという言葉もマスコミを賑わせた流行語であった。

都市文化の中核を担っている(と私は考えている)マスコミ上では、様々なモダンガール論が展開され、用語辞典に掲載されるまでになった。

主に雑誌など文字媒体のマスメディアで論じられたものだけでも相当な数になる。

荒木詳二氏の論文、“1920年代の「新しい女たち」について -「モダンガール」の日独比較”では、それらが拾い集められている。

「私はモダンガアルの根本的特質はその自由性にあると思ふ」

銀座や丸ビルあたりで断髪で化粧をしてハイヒールで歩く女性が即モダンガールではなく、またモダンガールの自由は本来備わっているものであり、自由を獲得しようとする女権拡張主義者とは違うといい、カフェーの女給や女性店員や事務員や映画女優などの職種もモダンガールとはあまり関係ないと新居氏はいっている。

プロレタリア作家であり、左派きっての論客と言われた片岡鐵兵氏は、昭和2年(1927年)に発表された『モダンガアルの研究』で、物質主義(唯物主義)・科学的合理主義・現実主義、さらに時代の雰囲気である享楽主義をモダンガールの特質としてあげている。

「モダン・ガアルは自覚もしているが、その自覚は知識的であるより生活的である。青鞜社同人が思想的にされてああなったのとはちがって、モダンガールは、社会的必然性に促されて存在を始めたのである」

青鞜社

明治末期〜大正初期の進歩的女性グループ

「青鞜」は18世紀のロンドンのサロン“Blue Stocking”の訳語。

1911年(明治44年)平塚らいてう・岡本かの子・神近市子らが中心となり結成。「女の手による女の文芸雑誌」として機関誌『青鞜』を発行,女権拡張・女性解放を主張し,「新しい女」として世の注目を浴びた。

1916年(大正5年)経営難のため『青鞜』は52号で休刊となり,青鞜社も解散した。

モダンガール出現の歴史的背景として片岡氏は、第一次大戦後の経済の膨張と生活欲求(欲望)の高まりを指摘、モダンガール誕生の時代的背景について、昭和最初期は物質至上主義時代、信仰をなくした時代、感覚的享楽・肉体的刺激を追求する時代である、と述べている。

モダンガールとほぼ同時に大量に誕生した「職業婦人」、その経済的背景には事務所や大商店の急増があり、経済的な独立を獲得したモダンガールは、母性を放棄し、行動においても恋愛においても自由を謳歌し、その自由で享楽的な生活が時代の新現象として世間の注目を集めることになったという。

その性格は、明るく、男と対等であり、自己主張し、表現の自由を持ち、罪の意識なく享楽的な生活をおくることができるとし、1920年代の「新しい女たち」であるモダンガールは肉体的にも進化し、背が高くなり、足が美しくなり、鼻が高くなり、スポーツに親しむようになり、西洋化した肉体には洋装がふさわしく、活動的なモダンガールには断髪は実用的だと片岡氏は述べている。

新しい時代の新しい恋愛について、従来の運命を定めるような恋愛より、ずっと軽やかなflirtation(戯れの恋)こそふさわしく、知識を得て複雑な個性を持ったモダンガールは「自己充実の展開」をその生き方とするので、一人の男に満足することなく、男を次々と移っていき、このような恋愛は未来の恋愛形式へ向けた第一歩だと、片岡氏は主張。

氏にとって、モダンガールは現状分析というより、「創造された新しい女」「私の感じる時代の女性の新しさの結晶」であり、物質の時代、科学の時代、機械の時代である現代においては、機械の世界の機械的=合理的道徳にもっともマッチするのがモダンガールであり、空想家の男性に取って代わって未来は女性のものであるとまで言い切っている。

長い間在外生活を送り、ジャーナリストや歴史家や評論家として活躍した自由主義者清澤冽氏は、大正15年(昭和元年/1926年)に『モダンガール』を刊行、モダンガールを「時代の精神を表現する女」と定義している。

日本のモダンガールの服装は、ケバケバしくて、しばしば悪趣味で、男性におもねているという点がなくもないが、断髪・洋装が世界を征服しているという状況のなかでは、

「この恐ろしい時代の力を、正直に認め得ないものは、活社会の問題を語る資格はない」。

また彼は、英米における自由で個性的で正邪の観念をはっきりと持った、教育のあるモダンガールをみると、男子専制の社会における男子中心主義的道徳に対する反抗は日本でも早晩起きるし、起きねばならず、モダンガールこそ婦人反逆の第一声である、と。

断髪は世界の流れに合わせようとする自然の感情の発露であり、頰紅・厚化粧は近代社会の刺激に訴える姿で、因襲の日本に生まれねばならない反抗力であり、青鞜社の運動、社会運動家の活動の後、モダンガールは新しい現象として登場した、と清澤氏は言っている。

「新しい女」の代表格であり大正8年(1919年)に「新婦人協会」を設立した平塚らいてう氏と、平塚らの運動をプチブル・インテリ婦人のお遊びとして、大正10年(1921年)に社会主義的な婦人団体「赤瀾会」を組織した山川菊栄氏もモダンガール論を記している。

平塚氏は昭和2年(1927年)に「モダン・ガールについて」と「かくあるべきモダン・ガール」で、外面的で、男性追随的な現状のモダンガールを批判、真のモダンガールは新しい女を引き継ぎ、乗り越えた女であると述べている。

「膝までのスカート、薄い色の絹の靴下、小さい高い踵の靴、思いきり後頭を短く刈り上げて、ずっと首を出した断髪、お化粧はいうまでもなく映画の女優式で唇いっぱい真赤なのが特に目立つ」

モダンガールの外見のアメリカ化に平塚氏は驚嘆しながらも、現状のモダンガールは外見的なので、「金と時さえあれば誰でもすぐに容易になれそうに思われる」と批判している。

またモダンガールの享楽主義・男性追随主義・無思想をついて、モダンガールとは、

「いわゆる刹那主義的享楽主義に陥った女性、流行の先端を歩いて、男性の肉欲の対象として女性の誇張的表現に憂き身をやつし、魂を忘れ、統一を失った自己崩壊的な女性」

だと断定する。

そして、「まるでもぎたての果実のように清新な感じのする健康的な若い女性」「職業婦人や労働婦人、いわゆる社会婦人として団結し運動しているような若い女性」、「時代に対して敏感で柔軟な魂と神経をもち、現代のあらゆる新しい思想や芸術に対して、個性ある鑑賞力、批判力、選択力をもっている若い思想的または詩人的女性」こそほんとうのモダンガールであり、「個人としての自覚の上にさらに社会人としての自覚を加えた」モダンガールこそ、新しい女の後継者だと述べている。

しかし現実にこうした女性がいただろうか。

平塚の書く文章が、生彩がある割には迫力のないのは、現実のモダンガールの内面に触れていないからであろう。

平塚は自分の夢を語った。

新しい女の理想は引き継がれていかねばならないと。

平塚のモダンガールは見果てぬ夢のようである。

昭和2年(1927年)、「モーダンガール モーダンボーイ」を執筆した社会主義者・山川菊栄氏は、モダンガールなど顔を紅白に厚く塗り込め、首や胸は白シックイのように塗った水着の女、「とにかく感覚的な享楽と、退廃的な趣味とに生きているらしい人種」と手厳しい。

いたるところで行き詰まりを生じてきた資本主義文明のなかで、支配階層は凶暴な反動精神を発揮する者と、没理想・絶望的な幻滅に駆られ、自殺したり刹那的な享楽に耽る者とに分かれ、前者が反動勢力の指導者、後者が「モダンガール モダンボーイ」であるという。

かれらは、退廃的な風俗と刹那的な享楽が見られた、江戸時代の旗本・御家人、はたまたロシアの地主・貴族のように、時代から駆逐される人種なのだそうだ。

額に汗して肉体労働をする労働者以外は、労働者の敵であるプチブルまたはブルジョアにすぎないとする教条的社会主義者からすると、モダンガールも革命の敵という事なのか。

社会主義国家も資本主義国家も結局は支配階層のものであるという現代の常識とはちがって、ロシア革命成功直後の山川氏たちの時代の社会主義者は社会主義に夢を託していたのであろう、と荒木氏は論じている。

モダンガール論をみると、日本の西洋化という時代の必然性の意識にたつ肯定論と、大衆消費社会の徒花という否定論が対立しているという基本的構図が見えてくる。

さらに否定論に限りなく近い資本主義の徒花論がある。

資本主義の高度化と昭和初期の不況という状況下で、当時の労働市場が責任のない、就職を花嫁修業としか考えない、低賃金の女性労働者であるモダンガールを必要としたという考え方である。

こうしたモダンガールは結婚願望の故に父系社会の基礎を揺るがすことのない存在であって、父系性社会の補完物であるとされる。

アメリカのフラッパー文化や社会主義ロシアの男女同権思想の影響はあったものの、この時代のモダンガールには、より自由を獲得したい、女も人間だという思いも強かったのではないだろうか。大衆社会の徒花論にも資本主義の徒花論にもこうした女性の思いへの配慮があまりにもないように思える。

荒木詳二氏の論文で拾い集められた論の中で言われているモダンガール、それは実際に存在していたのだろうか?と私は思った。

論じている者達の観念の中にしか存在していなかったのかも知れない、と感じた。

狂乱の1920年代、大正デモクラシー、都市文化という新しい現象、それらの興奮のるつぼの中、“モダンガール”というネタに発情している者達を尻目に、実際のモダンガール達は「なんか言ってるよ」と笑いながら軽やかに、人生を通り過ぎていったような気がする。

発情を悪いとは思わないし、それが無ければここまで人類が存続する事も無かった。

長い記事をここまで読んで頂いた方には申し訳ないが、モダンガールの事を調べてきたけれど、その実像は結局よくわからない、というしかない。

ふと頭に浮かんだのは、昔観た『コヨーテアグリー』という映画である。

“コヨーテ・アグリー”とは、罠にかかったコヨーテが、自分の足を噛み切ってでも逃げようと悪あがきする様子からつけられたスラングで、「酔っ払って全く知らない相手と勢いで関係を持ってしまった後、腕枕してる相手の醜い顔を見てしまった時に感じる後悔と腕を噛み切ってでも逃げ出したいと思う衝動」を意味しているという。

発情によって俎上に上げられたモダンガールという現象は、その発情の生理によって初めからイメージが転落するよう軌道設定されていたかのように感じられる。

次回、また続きを。

お時間ある方、またお付き合い願えれば有り難く。

長い記事を最後までお読み頂き、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?