休業支援金を受給してみた

2020年8月時点の情報です。一部変更されている可能性が高いです。予めご留意ください。

はじめに

2020年8月現在、休業支援金という制度が存在しています。

この記事は、筆者が休業支援金を申請した経験を基にした解説です。

まだまだ制度自体があまり知られておらず、給付の対象であるにもかかわらず、制度の存在を知らないために、支援金を受け取れない人を減らしたいという思いで執筆しました。

郵送で労働者本人が申請する方法を解説していきます。

これから申請しようという方や自分は申請できるの?と悩んでいる方などの参考になれば幸いと思います。

休業支援金とは

今回支給される休業支援金とは、休業手当を勤め先の企業から貰えなかった中小企業の労働者が、休業手当に相当する金額を貰える制度です。

企業が休業をした場合、本来であれば、企業が労働者に対して、休業手当を支払うことになっています。

しかし、中小企業では、経営状態などの理由により、労働者に対して休業手当を支払うことができない企業が多くあります。

そこで、勤め先の中小企業に代わって、国が休業手当に相当する金額を労働者に支払うというのが、今回の休業支援金です。

この休業支援金は、正社員や雇用保険に加入している人以外、つまり、アルバイトやパートといった非正規労働者の人も対象となります。

休業支援金の正式名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」ですが、名称が長いため、本記事では名称を休業支援金と統一します。

休業支援金の国の管轄は、厚生労働省(以下、厚労省)です。

厚労省のホームページに、休業金の申請用紙のファイルがアップロードされています。

休業支援金を申請するには、この申請用紙が必要となります。

ですので、まずは、厚労省のホームページにアクセスしてください。

以下のURLをクリックすることで、厚労省の休業支援金のページにアクセスできます。

または、検索エンジンで「休業支援金」と検索すると、厚労省の該当ページが検索上位に表示されますので、そちらからアクセスしてください。

【厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

さて、休業支援金の申請方法の解説に入る前に、休業支援金がどういうものなのかを簡単に説明します。

今回の休業支援金は、特別定額給付金10万円の申請とあまり変わらないくらい手続きが簡単です。

ですが、こういった申請には「難しい」というイメージがつきまとって、申請をしない方がとても多いので、まずはその難しいイメージを払拭していきます。

休業支援金の申請はカンタン!

休業支援金などの行政の支援策を利用することには、「手続きが煩雑」「書類の記入」が面倒というイメージがあります。

実際に、雇用調整助成金の申請のように煩雑な手続きが必要となる支援策は存在します。

ですが、この休業支援金の申請は思っているよりも簡単にすることができます。

筆者も休業支援金を申請する前は、手続きが面倒なイメージを持っていましたが、実際には簡単に申請することができました。

今回の休業支援金の申請に必要なことは、たった3つです。

①申請用の書類を記入する

②個人情報記載物と給与明細、通帳のコピー(合計3点)を用意する

③申請用の書類(①)とコピー3点(②)を郵送することです。

難しく考えずに、申請の手順を大きく分けると、申請に必要なことはこのたった3つです。

「でも、その書類を書くのが面倒なんでしょ?」

と思われる方もいるかもしれません。

ですが、今回の休業支援金は書類の記入も簡単です。

詳細は後述しますが、書類の記入に必要なことは、以下の3つです。

①住所や銀行口座等の個人情報の記入

②休業期間や勤め先企業の情報の記入

③休業前の給料支給額の記入

自分で休業手当に相当する金額を計算するイメージを持っている方もいるかもしれませんが、そういった難しい計算や難しい質問などは一切ありません。

上記の3点を記入することが主で、簡単に記入することができます。

詳細は後述しますが、③の記入も手持ちの給与明細を見ながら書けば、簡単に記入することができます。

ただし、書類の一部を勤め先の企業に記入してもらったり、休業期間が曖昧であれば勤め先企業に聞いたりする手間が必要となります。

ですが、想像よりも簡単に申請書類を書くことができます。

※もし、勤め先の企業に書類の記入を拒否されたなど、勤め先が非協力的な場合は、企業の記入する欄は無記入でも可です

また、今回の休業支援金は、雇用保険に入っていない方も給付の対象となります。

アルバイトやパートなど、中小企業に勤めていて、休業手当を貰えなかった人全てが対象となります。

ですので、「私はアルバイトだから休業支援金を申請できない」と諦める必要は一切ありません。

胸を張って休業支援金をいただきましょう。

休業支援金申請のフローチャート(流れ)

休業支援金申請の流れとしては以下の5つになります。

①休業状況と勤め先企業の事業規模を確認

↓

②厚生労働省のホームページから申請用紙2枚を印刷

↓

③申請用紙を2枚記入・個人情報記載証明書と給与明細3か月分(3枚)と手持ちの通帳をコピー

↓

④申請用紙のうち1枚を勤め先の会社に提出

↓

⑤申請用紙2枚と個人情報が記載されている証明書のコピー(写し)と給与明細3か月分のコピー(写し)、通帳のコピー(写し)を郵送

勤め先企業の申請用紙への記入が、個々の企業によって行うスピードが違うため、はっきりとしたことは言えませんが、①~⑤の流れは遅くとも1カ月くらいかかる程度です。

勤め先の企業にもよりますが、①~③までの流れは1日でできますので、勤め先企業の記入スピードが早ければ、①~⑤の流れを1週間程度で達成できる(申請できる)ことでしょう。

後述しますが、個人情報記載の証明書と給与明細、通帳のコピーは、③ではなく①~④の流れの中で行えば問題ないです。

もし、自宅にプリンターのない方は、勤め先企業の記入を待っている間に、コンビニ等のプリンターでコピーをするのがオススメです。

(お店でコピーをする場合は、コピーしたものを忘れないようにお気をつけください)

それでは。この申請の流れ①~⑤を詳しく1つずつ解説していきます。

①休業状況と勤め先企業の事業規模を確認

この1番目の作業はとても大事な作業です。

何故なら、最初にこの確認を怠ってしまうと、自分が対象者ではないのに申請作業を進めることになってしまうからです。

今回の休業支援金の対象となるのは、「中小企業に勤めている労働者」です。

中小企業の労働者であれば、雇用保険の加入未加入関係なく、正社員のみならずアルバイトやパートといった非正規の人も休業支援金の給付対象です。

さて、ここで問題になるのが、本当に勤め先の企業が「中小企業」の定義に該当するかどうかです。

中小企業の会社に勤めていると思っていても、確認をしてみたら、実は大企業だったという可能性がありえます。

今回の休業支援金はあくまで、休業を行った中小企業が対象です。

大企業が休業を行ったにもかかわらず、休業手当を支給しなかった場合は、残念ですが、大企業の労働者として休業支援金の対象から外れてしまいます。

では、どうやって自分の勤めている企業が中小零細企業なのか否かを確認するにはどうすればいいのか。

確認の大まかな流れとしては、以下の2つです。

1.中小企業の定義を中小企業庁のホームページなどで確認

2.自分の勤め先企業のホームページまたは職場の上長などに尋ねて確認

それでは、確認の流れを順番に説明していきます。

まず初めに中小企業庁のホームページで中小零細企業の定義を確認します。

中小零細企業の定義は、中小企業庁のホームページで公開されています。

中小企業庁以外のサイトでも、中小零細企業の定義が解説されていますが、一次情報を見たほうが、信頼性が高いので、中小企業庁のホームページを見ることがオススメです。

検索エンジンで「中小企業 定義」と検索すれば、中小企業庁の該当ページが検索上位にヒットしますので、そこからアクセスしてください。

または、本記事の以下のURLから中小企業庁の該当ページにアクセスしてください。

「中小企業庁 FAQ 中小企業の定義について」https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm

中小零細企業と漠然と言われることが多いですが、その定義は厳密に「中小企業基本法」という法律によって決められています。

(1)企業の資本金の額または出資金の額(2)常時使用する従業員の数

この(1)(2)のどれかの数字が法律で決められている基準を超える又は下回ると、中小企業や零細企業に該当します。

この基準は、小売業やサービス業など業種によって異なります。

この基準と自分の勤め先企業の企業情報を照らし合わせて、中小零細企業なのか大企業なのかを確認します。

基準の詳細や自分の勤め先企業がどの業種に該当するのかを確認したい場合は、上記の中小企業庁の該当ページで確認してください。

上記の「中小企業庁 FAQ 中小企業の定義について」より引用

ここで注意が必要となるのが、上記の(1)(2)の基準です。

筆者も初めは勘違いしていたのですが、勤め先の企業が(1)(2)の両方に当てはまらないと、中小零細企業に該当しないということではありません。

(1)(2)のどちらかの基準が、勤め先の企業に当てはまれば、その企業は中小または零細企業に該当します。

例えば、卸売業で正社員等を101人以上雇用(2)している企業でも、資本金が1億円に満たなければ(1)、大企業に該当せず、中小企業に該当します。

さて、その次に自分の勤め先企業の規模の情報です。

確認する情報は、上記(1)(2)の基準に照らし合わせて、資本金と従業員数の情報です。

勤め先の企業のホームページがあれば、それにアクセスをして「会社情報」「企業情報」といったページにアクセスをして、企業情報を確認してください。

多くの企業が「会社情報」や「企業情報」のページに、資本金や従業員の数を公開しています。

もし、ホームページを調べても企業情報が載っていなかった、または、そもそも勤め先企業のホームページがない場合は、勤め先の会社で上長や総務課等で尋ねてください。

万が一、この時点で企業が非協力的であった場合は、後述詳細を解説しますが、要件確認証の事業主記入欄に「企業が非協力的であった」旨を書いてください。

要件確認書の事業主記入欄などは、企業が記入することになっていますが、企業が記入しなくても申請はできます。

②厚生労働省のホームページから申請用紙2枚を印刷

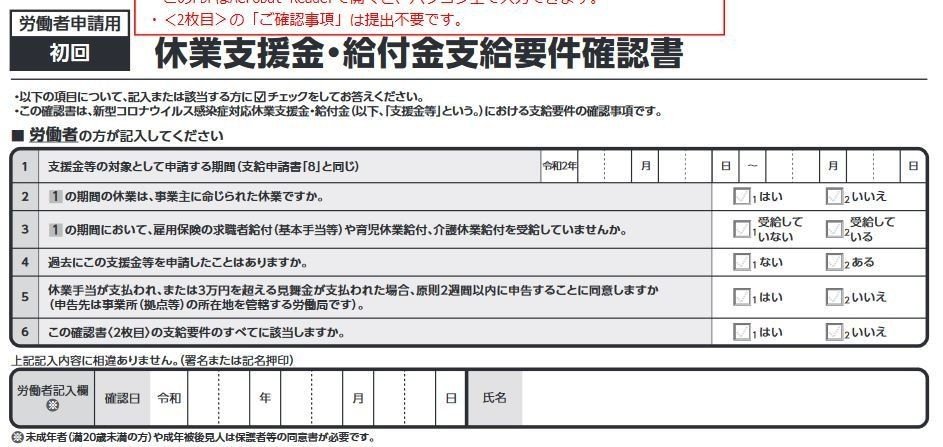

休業支援金の申請には、支給申請書(以下、申請書)と支給要件確認書(以下、要件確認書)用紙が必要となります。

用紙は2枚とも厚生労働省のホームページにPDFがアップされていますので、それらをダウンロードして印刷してください。

ホームページには、「労働者ご本人が申請する場合」「事業主経由で申請書を提出する場合」「複数の事業所での休業について申請する場合」の3つの場合があります。

この記事では、「労働者ご本人が申請する場合」を解説していきます。

不特定多数の方がご覧になるため、中には申請に非協力的な会社に勤められる方もいらっしゃるかもしれません。

また、複数の事業所で休業というケースも珍しいかもしれません。

ですので、この記事では、文量等の便宜上、一番オーソドックスな「労働者ご本人が申請する場合」を解説します。

支給申請書

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646893.pdf

支給要件確認書

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646894.pdf

③申請用紙を2枚記入・個人情報記載証明書と給与明細3か月分(3枚)と手持ちの通帳をコピー

④申請用紙のうち1枚を勤め先の会社に提出

ここからは③と④の手順をまとめて解説します。

さて、申請用紙を2枚印刷し終えたら、それらの記入を開始します。

順序は申請書と要件確認書、どちらから先に書き始めても問題はありません。

ただし、この記事では、便宜上、申請書が厚労省で1枚目と扱いになっているため、申請書から記入の解説をしていきます。

申請書は❶から❹の記入項目がありますので、数字の順番通りに❶から解説していきます。

申請書の記入

申請書の「❶申請者について」は、記入者の氏名や住所、振込先口座などを記入する欄となっています。

この項目に関しては、他の書類等で書いていることも多い個人情報であるため、解説は割愛します。

ただし、記入漏れには気をつけてください。

恥ずかしながら、筆者も書類を封筒に入れる際に、生年月日の記入漏れに気づきました。

基本中の基本である個人情報を記入するため、注意力が散漫してしまうのでしょう。

記入漏れがあると、確認のため支援金の振り込みが遅れてしまうかもしれませんので、吸入漏れがないように封筒へ入れる際などに書類の確認をするようにしてください。

「❷休業をしている事業所について」の欄は、企業情報と支援金の対象として申請する期間、休業前の賃金額を記入します。

項目7「事業所の所在地」は、①で調べた自分の勤め先企業のホームページに、本社の住所が掲載されていますので、それを記入してください。

だいたいの企業は、「会社案内」「企業情報」といったページに、資本金などと共に本社の住所を記載しています。

ホームページに本社の住所が載っていない場合は、勤め先で上司や総務に本社の情報を聞いて、それを記入してください。

どうしても住所が分からなければ、項目13の「備考欄」にその旨を記入してください。

項目8「支援金・給付金の対象として申請する期間」は、勤め先の休業期間を記入してください。

もし、休業期間が曖昧または分からなければ、勤め先の上司や総務などに聞いて、休業期間を記入してください。

また、休業期間に就労した日があれば、横の項目9~11欄の文面に従って、その期間を記入してください。

もし、休業期間に就労した日がなければ、9~11欄は空白でもかまいません。

項目12「休業前賃金額」は、直近6カ月以内の給与明細を見て、総支給額を記入します。

この欄の記入には、給与明細が必要となりますので、休業前の直近6カ月分の給与明細を用意してください。

例えば、5月1日から勤め先で休業が始まった場合、2020年4月3月2月1月2019年12月11月が休業前の直近6カ月の期間となります。

この直近6カ月のうち3か月分を任意に選んで、それぞれの月の支給額を欄に記入します。

任意ということは、直近6カ月の中から支給額が多い月を選んで記入しても良いということでもあります。

もし休業前からアルバイトのシフトを減らされて総支給額が減ってしまったら、その月は選ばずに、その前の総支給額の多い月を選んでも良いということです。

筆者も直近6カ月以内のうち総支給額が多い月を順に3つ選んで記入しました。

もちろん、月は連続している必要は一切なく、上記の例であれば11月1月3月のように、月が飛んでも大丈夫です。

記入する金額は、給与明細に記載されている交通費等も含めた「総支給額」を記入します。

項目13「備考欄」は空白でも全く問題ありません。

どうしても支援金の担当者等に伝えたい注意事項や個人事情がもしあれば、それを記入してください。

❸と❹は記入が簡単なため、詳しい解説を割愛します。

「❸申請者書名欄」は、申請者の名前と申請書類一式を郵送した日付を記入します。

郵送する日を記入するため、勤め先企業に要件確認書を書いてもらって、それが返ってきた後でも、記入をしても問題ありません。

「❹代理人等署名欄」は、申請者本人が書類を記入する場合は、記入をしなくていいです。

申請書の記入は以上です。

念のために記入漏れがないかを確認してください。

次は要件確認書を見ていきます。

要件確認書の記入

要件確認書は申請者本人の記入と勤め先企業の記入が必要となります。

途中までは、申請者本の記入が必要なため、それを詳しく解説して、勤め先の記入に関しては、割愛します。

要件確認書で申請者が記入するのは、基本的に「■労働者の方が記入してください」の欄のみです。

勤め先企業に協力してもらえなかった場合は、要件確認書一番下の事業主記入欄に申請者が記入することになりますが、その解説は後述します。

まず初めに、申請書で記入したふうに、休業期間を記入してください。

その後の記入は、基本的には、左の小さい項目1にレ点でチェックを入れていきます。

文面に書かれている事項に該当する場合のみ、右の小さい項目2にレ点でチェックを入れてください。

特に変わった事情がなければ、多くの方が左の小さい項1に全てレ点を入れることになると思います。

休業期間とレ点全ての記入を終えたら、要件確認書を記入した日と申請者の氏名を書いてください。

申請書に郵送日(提出日)を書くことになっていますが、それと日付が異なっていても問題はありません。

申請書は郵送をする日付で、要件確認書の確認日は、要件確認書を記入した日付だからです。

「■事業主の方が記入してください」の欄は、勤め先企業が書くことになっています。

「■労働者の方が記入してください」の欄を全て書き終えたら、勤め先企業に提出してください。

提出先は、企業にもよりますが、上司か総務担当者などになります。

ここの記入は事業主が行うため、詳細な説明は割愛します。

以上のように「■労働者の方が記入してください」の欄を全て書き終えたら、要件確認書を勤め先の企業に提出してください。

休業期間中に就労をした日がない方は、要件確認書のみを企業に提出してください。

休業期間中に就労をして、申請書の「支援金・給付金の対象として申請する期間」欄の項目9~11欄を記入した方は、申請書も併せて企業に提出してください。

事業主記入欄に、休業期間中に就労した日数が申請書のそれと合致しているかどうかを記入する項目があるためです。

休業期間中に就労した日があったかどうか、記憶が曖昧な方なども、二度手間を防ぐため、念のために申請書と要件確認書の両方を企業に提出してください。

企業に提出するモノは、要件確認書(人によっては、申請書)のみで、その他に提出するモノはありません。

もし、勤め先企業から記入の協力を得られなかった場合は、要件確認書一番下の事業主記入欄に申請者本人が記入をしてください。

事業主から協力してもらえなかった旨や何故協力してもらえなかったのかといった事情などを記入してください。

勤め先企業から協力を得られた方は、この欄を記入する必要はありません。

個人情報証明証などのコピー

要件確認書を勤め先に提出したら、それが返ってくる間に、個人情報記載証明書と給与明細3か月分(3枚)と銀行の通帳をコピーしてください。

コピーをするタイミングは、要件確認書が返ってくる間だけでなく、要件確認書が返ってきた後や書類2枚を書く前でもかまいません。

個人個人によって、申請時の状況が異なりますので、タイミングのいいときにコピーを行ってください。

申請に必要なモノは、さきの申請書と要件確認書の他に、以下のコピーが必要となります。

・個人情報が記載されているもの:運転免許証やマイナンバーカードなど

・任意で選んだ3か月分の給与明細

・振込先の銀行通帳またはキャッシュカード

それぞれコピーした後の紙のサイズはA4サイズです。

個人情報が記載されているものは、運転免許証やマイナンバーカードです。

顔写真なしの健康保険証や学生証も添付可能ですが、他の書類と合わせて2種類の証明証のコピーが必要となります。

特段こだわりがなければ、運転免許証は1枚で済みますので、運転免許証をコピーするのがオススメです。

銀行通帳をコピーする場合は、開いた1ページと2ページを合わせて1枚の紙としてコピーしてください。

給与明細は、申請書で記入した「休業前賃金額」の月の給与明細3か月分をコピーしてください。

申請書で記入した総支給額の金額が、給与明細と合致しているかを確認するために必要となりますので、コピーする給与明細はお間違えのないようにしてください。

支援金の審査担当者の方が読み易いように、できるだけ文字は濃い設定で印刷することがオススメです。

もし、文字が薄くて、担当者の方が、総支給額の金額を読み取れなかったなどの場合、休業支援金の給付が遅れるかもしれません。

もちろん、文字が濃すぎて読み取れない場合もあるかもしれませんので、文字の色の設定は気をつけておこなってください。

なお、給与明細は3枚ありますので、無理に1枚の紙としてコピーをする必要はなく、A4サイズの紙2枚以上になっても問題はありません。

筆者は、給与明細1か月分で1枚の紙、給与明細2か月分で1枚の紙といった具合にコピーをしました。

⑤申請用紙2枚と個人情報が記載されている証明書のコピー(写し)と給与明細3か月分のコピー(写し)、通帳のコピー(写し)を郵送

さて、要件確認書が勤め先から返ってきたら、書類とコピーした紙を郵送します。

もし、要件確認書の記入に不十分などがあったら、企業に再度記入してもらってください。

郵送の際に必要となるモノは以下の通りになります。

・A4サイズの用紙が入る封筒

・切手または郵送料金

・申請書

・要件確認書

・個人情報が記載されている証明書のコピー

・給与明細3か月分のコピー

・銀行の通帳またはキャッシュカードのコピー

封筒に入れる書類やコピーは最低でも5枚必要となります。

封筒に入れる前に記入ミスや記入漏れがないかを念入りに確認してください。

そして、書類とコピーが全て揃っているかをよく確認してから封筒に入れてください。

記入漏れやミス、書類の封入漏れなどがあれば、振り込みに時間がかかりますので、確認を念入りに行ってください。

A4サイズの用紙が入る封筒がなければ、お近くの郵便局やコンビニなどで購入してください。

紙は折って封入しても問題ありません。

切手は、郵便物の重さ分の額面の切手が必要となります。

重さを計れる計量器などをお持ちであれば、日本郵便のホームページで重さにかかる切手料金を調べて郵便局などで切手を購入してください。

【日本郵便ホームページ 手紙(定形・定形外)の料金計算】

https://www.post.japanpost.jp/cgi-simulator/envelope.php

切手を貼らずに、郵便局で郵送料金を払って送ってもらうこともできます。

実際に筆者は、切手を貼らずに近所の郵便局で送ってもらいました。

封入する用紙が5枚ほどで重さは軽いため、切手も郵送料金も100円以下となります。

封筒に記入する宛名は、以下の厚労省ホームページのpdfをコピーして、そこにある宛名を記入して切り取って貼ってください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000647832.pdf

コピーをするのが面倒であれば、以下の宛名を封筒に記入しても問題はないでしょう。

〒600-8799

(受取人)

日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置

休業支援金・給付金担当 行

封筒に直接に記入する際は、封筒の裏面に自分の住所氏名と郵便番号を記載することを忘れないようにしてください。

書類やコピーに漏れがないことを確認して封入し、宛名を記載したら、切手をポストに投函または郵便局で料金を払って郵送してもらいます。

以上が休業支援金の申請の流れです。

文章にすると、少し長くなってしまいましたが、作業自体は簡単で、半日もかからずにおおよその作業が終わります。

休業支援金の振り込みは、申請からおおよそ2週間程度かかります。

厚労省管轄の労働局が企業に対して休業の実態を調べるため、少し時間がかかります。

申請の後に、連休を挟めば、振り込みまで2週間以上かかるかもしれません。

なお、振り込まれた休業支援金は、税法上、非課税となります。

確定申告をされている方は、誤って休業支援金を給与所得に計上しないよう気を付けてください。

筆者の場合とおわりに

筆者に届いた休業支援金振込通知書

筆者の申請から振込までにかかった時間は以下の通りです。

筆者の場合は、お盆期間を挟んだためか、申請(郵送)から3週間で振り込まれました。

要件確認書を企業に提出した日に遡れば、申請の準備からおおよそ1カ月余りで振り込まれたことになります。

これはあくまで筆者の場合ですので、早い人はもっと早い期間で振込されるかもしれません。

勤め先の企業に要件確認書を提出した日:7月13日

要件確認書が企業から返ってきた日:7月22日

申請書類一式を郵送した日:7月28日

休業支援金の審査が通った日:8月13日

休業支援金が振り込まれた日:8月18日

休業支援金振込の通知が郵送で届いた日:8月19日

この記事で休業支援金の存在を知ってもらい、少しでも生活の足しにしてもらえば幸いです。

辛い難局ですが、無事に乗り越えていきましょう!

いいなと思ったら応援しよう!