日本語教師の専門性を考える

先日、言語文化教育学会の下記の例会に参加しました。

【第78回:11月13日】オンライン開催 日本語教師の専門性を考える

今回の例会は、2021年6月に出版された下記の著書をもとに、まさに「日本語教育の専門性を考える」というものでした。

今回は、この例会に参加して考えたことをまとめてみたいと思います。

日本語教師の資質・能力を「参照枠」として捉えること

例会では、著書の舘岡先生とNKS研究会のメンバーの考える「日本語教師の専門性」について説明がありました。詳しいことは、上記著書を読んでいただきたいのですが、簡単に私が理解したことをまとめます。

これまでも、日本語教師の専門性については、「日本語教師の育成」という文脈で議論がされてきました。文化庁は、「日本語教育人材の養成・研究の在り方について(報告)改訂版」の中で、「専門家としての日本語教師に求められる資質・能力」をまとめています。

この資料のp.24〜33では、日本語教師の役割、段階、活動分野ごとに、必要とされる「資質・能力」が一覧表という形で列挙されています。

NKS研究会からは、このリストを「参照枠」として捉えたらどうだろうかという提案がありました。すべての「資質・能力」をすべて獲得しようというのではなく、自分にとって必要なものは何かを考えるためのツールとして使用しようという提案だと、私は理解しました。

日本語教師といっても、一人の人間ですから、できることとできないこと、得意なこと不得意なことは当然あります。自分自身の力を最大限に発揮するには、様々な資質や能力をすべて受け入れるのではなく、自分に合った得意とする部分を尖らせていく(「尖らせる」とまでは言っていなかったのですが)という考え方に私は共感しています。

専門性の三位一体モデル

次に、「専門性の三位一体モデル」という考え方の提案がありました。日本語教師の活躍するフィールドは非常に多岐にわたっています。留学生であれば、大学や日本語学校などのフィールドがあります。働く人であれば、それこそ多種多様な業界、職種があります。子どもであれば、学校教育を視野に入れなければなりません。また、海外で日本語を学んでいる人も大勢います。日本語を学びたい人がいるところ、すべてがフィールドになるわけです。

このような状況があることから、「日本語教育」というと、どうしても対象者やフィールドと強固に結びつきやすく、日本語教師を養成する過程でも、「その方法は、私の現場では使えない」とか「現場が変わったら教えられない」といったことが起こりやすくなります。このような問題意識が出発点となり、「三位一体モデル」を提案するに至ったと理解しました。

上記著書では、この「三位一体モデル」を以下のように説明しています。

どんな日本語教育を実現しようとするのかといった理念(日本語教育観)とどんな特徴を持ったフィールドなのかといったフィールドの固有性との間で最適な方法(授業や活動の方法)」を編成し実現できることを「日本語教師の専門性」と捉え、理念・方法・フィールドの三者が一貫性をもって連動したものとして「専門性の三位一体モデル」を提示する。(はじめに p.ⅵ)

それぞれの現場で行われている実践は、それぞれの教師の「理念」がもとになっています。自分がどのような「理念」をもっているのかを意識するのは、なかなか難しいことです。しかし、それは、現場(フィールド)とそこで行っている実践方法をもとに、リフレクションを繰り返すことによって、意識されるものではないかと思っています。そして、リフレクションを繰り返すことによって、この「理念」は、常に問い直され、動態的に変化(進化と思いたい)していくものだと私自身も考えています。

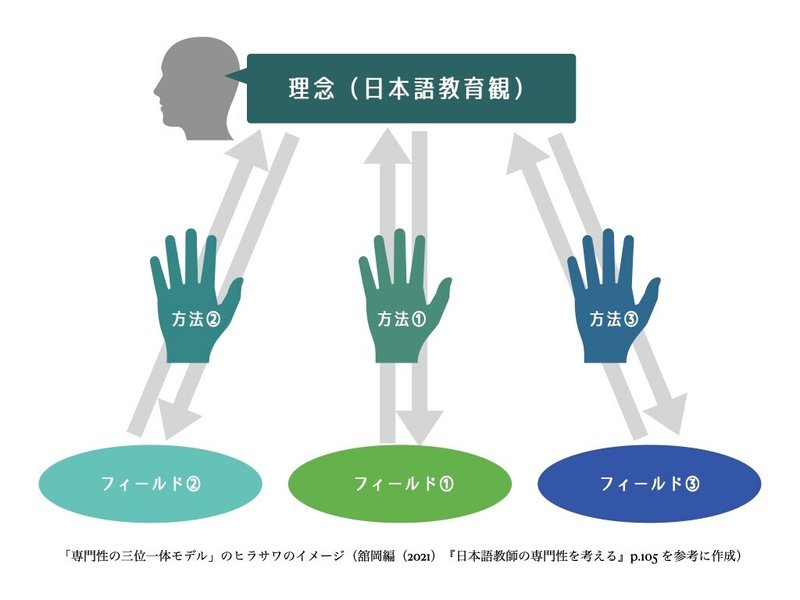

この三位一体モデルを私自身は、以下の図のように捉えています。

「どんな日本語教育をしたいのか」が「理念」として頭の中にあり、その理念をもとに、フィールド(現場)に合わせて方法を編み出していくというイメージです。キッチンや道具が変わっても、おいしい料理を作れるのがプロの料理人であるのと同様に、各フィールドに合った方法を編み出し、学習者にとって必要な「ことばの学び」を提供できるのが、日本語教師ではないかと私は考えています。そのような専門性を養っていくためには、常に自分の実践をリフレクションし、自分のもつ「理念」を更新していくことが必要だというのが、「三位一体モデル」ではないかと理解しています。

そして、この「理念」がなければ、先の「資質・能力」を「参照枠」として捉え、自分に適したものを選択していくことは難しいのではないかと思います。

なぜ「理念」が必要なのか

例会の議論では、「なぜ理念が必要なのか」という点で様々な議論が交わされました。非常に興味深い議論だったのですが、この点について、例会のあともいろいろと考えました。そこで、ここでは「理念」の必要性について考えたことをまとめてみたいと思います。

この「三位一体モデル」ですが、よく考えてみると、このモデルは「日本語教師」に限ったことではありません。どの職業でも同じことが言えるのではないかと思います。そこで、今回は、全く別の文脈の「介護」に置き換えて考えてみたいと思います。

個別具体の実践を抽象化する

私はときどき、介護や福祉に関係する人が集まっているオンラインコミュニティに参加しています。そして常々「介護」と「日本語教育」は、共通点が多いなあという感想を抱いています。この介護のコミュニティでもときどき、「介護の専門性とは何か」という議論があるのですが、この「三位一体モデル」は、介護職の専門性を考えるときにも適用できるのではないかと思いました。

介護という分野も、実に様々なフィールドがあります。私も初め「こんなにいろいろなサービスがあるのか」と驚きました。老人ホームのような介護福祉施設もあれば、グループホームや訪問介護、デイサービスなどなど、そのフィールドは多岐にわたっています。そこで働く人は「介護士」にとどまらず、非常に多くの職種が存在します。でも、一般的には、「介護サービス」と一括りにされています。

で、この介護のコミュニティに集まる人も、フィールドや職種は多岐にわたっています。施設による方針の違いや地域差もあるので、全く同じ条件で働いているという人はいないと思います。しかし、このような多様なフィールドで働く人々が、このコミュニティではとても豊かな議論をしています。

具体的な事例や技術の話ももちろんありますが、それは、QAという形で、やりとりが行われています。投げかけられた質問に対し、その分野に詳しい人がアドバイスをしたりします。これはこれでとても有意義なやりとりです。

しかし、様々な現場の様々な立場の人が集まって議論が行われる場合、抽象度の高い「問い」が設定されることが多いと思います。例えば、「自立支援とは何か」とか「地域と介護のあり方とは」のようなものです。抽象度の高い「問い」に対する議論は、全く専門外の私が聞くと、「よい介護とは何か」を探究しているように見えます。様々な立場の人が集まって議論を成り立たせるには、少し抽象度上げ、自分の現場を俯瞰するような視点で眺めてみないと議論は成立しないのではないかと感じています。

このような抽象度の高い議論は、自分の「介護」を問い直すことにつながると思っています。他の人の介護に対する考え方を、自分の関わっている現場に落とし込みながら考えることによって、今まで考えたことがない「気づき」を得られるのではないかと感じています。これが、自分の「介護観」を問い直すことにつながると思うのです。

そして、自分の現場に戻ったとき、今までとは、ちょっと違う「声かけ」をするようになるかもしれません。今までとは、ちょっと違った視点で、利用者さんを観察するようになるかもしれません。このような今まで持ち合わせていなかった「視点」が増えることによって、専門性が高まっていくのではないかと思います。

(ちなみに、素人の私から見ても、この人すごいなあと思う人は、自分の実践の意義を言語化して説明することができたり、様々な現場を軽やかに飛び越えて活躍していたりします)

専門外の私も、「介護」という文脈のやりとりを聞きながら、「日本語教育」の実践に引き付けて考え、新たな気づきを得ることもあります。まさに、私が今「介護」という文脈に置き換えて、「専門性」を考えていること自体、日本語教育の世界だけにいたら見えなかった視点を得たからこそ、できることだと思います。

「理念」というと、なんだか仰々しい話に思うかもしれませんが、自分の何気なくやっている実践をもう一段高いところから見直し、「よい介護ってなんだろうな」「ことばの学びってなんだろうな」と振り返ることが、「理念」を形作るのではないかと思います。毎日の実践から、自身の営みである仕事の価値を見出さなければ、毎日の仕事は、単なる「作業」になってしまうのではないかと思います。

フィールドを超えた議論の必要性

このように考えると、今の日本語教育に必要なのは、自身の実践をもとに、「理念ー方法ーフィールド」を一貫性を持って問い直すこと(これを縦方向のリフレクションと捉えます)だけでなく、横方向のリフレクションなのかもしれません。横方向のリフレクションとは、様々なフィールドを跨いで、多様な立場の人と議論することです。

技術や方法についてのやりとりは、フィールドによって当然条件も変わってきますから、単なるアイデア出しになりがちです。横方向のリフレクションでは、有益な技術や方法のやりとりよりも、少し抽象度を上げた「問い」が必要です。抽象度をあげた「問い」を設定し、それについて話し合うこと、それが、実践をする人の「理念」を意識し、専門性を鍛えることにつながるのではないかと思っています。

ということで、今回は、「日本語教師の専門性」を「介護」に絡めて考えてみました。最後までお読みいただきありがとうございました!

共感していただけてうれしいです。未来の言語教育のために、何ができるかを考え、行動していきたいと思います。ありがとうございます!