SEが5ヶ月の独学で宅建に合格した方法を徹底解説【2023年版】

SE等、不動産と関係ない業種で働きながら宅建は取れるのかを知りたい

具体的な勉強方法や戦略等を知りたい

モチベーションの維持等、勉強時間以外の過ごし方も気になる

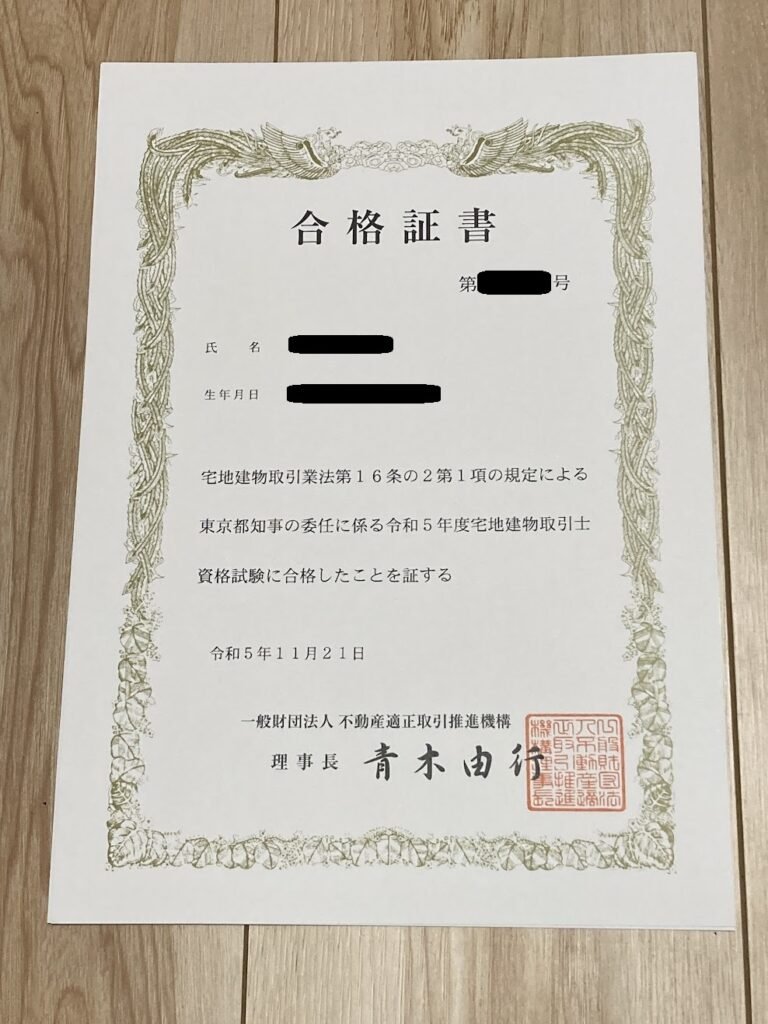

2023年の5月から宅建の勉強を始め、この度見事一発合格いたしました。

当方、民法等の法律知識は全くなく、とても新鮮な気持ちで勉強を続けることができました。

とはいえ、専門外の分野なので学習はじめは頭を抱えることが少なくありませんでしたが。

本記事では、SE(システムエンジニア)が宅建を5ヶ月の独学で一発合格できた勉強方法や日々の過ごし方など共有したいと思います。

★概要

テキストはLEC社の『出る順宅建士』

YouTubeや宅建試験ドットコムなどWEBサービスを活用して演習量を増やす

業法満点を目指し、権利関係の負担を軽くする

中だるみにならないための工夫が大事

使用した教材

宅建の勉強で主に使用した教材はLEC社『出る順宅建士』のテキストと問題集です。

ポイントとしてはテキストと問題集は一揃い一気に買ってしまうことです。

中途半端に買ってしまうとモチベーションの低下につながります。

一番ダメなのは権利関係のテキストだけ買ってしまうことです。これは間違いなく挫折します。

なぜなら、権利関係が一番とっかかりにくく、初学者の心を折りにくるからです。

情報系の資格でも、例えば基本情報技術者はテキストの最初のほうに「基数変換」やらの小難しい分野が乗っており受験生の心を折りにきます。

結局はすべての分野を学習しなければならないのですが、一気に揃えて、興味のある分野から手を出し始めることをおすすめします。

また、こちらのシリーズ以外にも優秀な参考書はたくさんありますので、書店で眺めてみて自分に合うものを選ぶことをおすすめします。

後になって「こっちのシリーズのほうがいいかも・・」と教材を変えてしまうのは悪手です。

選んだ教材を最後まで信じて学習し続けた方が勝ちます。

ですので、教材選びは抜かりなく。

私がこちらのシリーズを選んだのは「テキストと問題集が完全にリンクしている」こと、「問題集の携帯性が良い」こと、「テキストの網羅度が高く過去問演習に入っても辞書的に使える」ことがポイントでした。参考までに。

また、テキストだけですとどうしても学習にメリハリがなくなって飽きてきてしまうため、YouTubeの動画も間に挟みながら進めていきました。

音声と動画が加わることで右脳も刺激されるので効率よくインプットができます。

学習し始めは「あこ課長」シリーズにお世話になりました。

テキストの内容がほぼそのまま動画になったような形なので内容が素直に頭に入ってきます。

宅建勉強の合間の息抜きとしては「宅建テルキナ」がおすすめです。

「実務上ではこうなんですよ~」というのを知ることができますので息抜きしつつもインプットができます。

9月~10月の試験直前期は「吉野塾」にてまとめ動画を観ていました。

総ざらいで復習できますので倍速も駆使して何度も繰り返しました。

そして何よりお世話になったのは「宅建試験ドットコム」です。

このサイトがなければ過去問演習の絶対量が不足して合格に届かなかっただろうと確信しております。

テキスト・問題集、動画、過去問演習サイトとを駆使した結果の合格ですので一筋縄ではいかない試験であると改めて思いました。

次項からは実際の勉強時間と、勉強方法について詳らかにしていきます。

勉強時間と勉強方法

勉強時間としては、2023年5月1日から開始し、2023年10月15日の本試験まで合計で278.4時間でした。

平日は朝に2時間程度、休日は学習初期は同じく2時間程度でしたが、9月からは5時間程度勉強しておりました。

方針としては過去問を中心にやっていきました。

学習し始めは四肢択一の問題を単元ごとに着手して、全分野を一通りやった後は一問一答に切り替えていきました。

四肢択一は4分の1で正答できますし実際の出題形式であるわけですが、知識が中途半端だと容赦なく不正解になるように問題が作られております。ですので、「選択肢を確実に切る」ために一問一答が役に立ちます。

一問一答は純粋にその選択肢と向き合うことができますので、四肢択一の過去問に飽きてきたタイミングで着手するようにすると、また一歩学習のレベルが上がります。

一日に何時間も勉強するというよりは毎日欠かさず勉強していくほうが記憶は定着しますので日々積み上げていくほうが良いと思います。

長時間の勉強は疲れますし、モチベーションの低下にもつながります。

勉強方法を時系列で書いていきます。

・学習初期(5月~6月)

テキストを読みながら、分野の終わりごとに『ウォーク問』を使ってアウトプット。権利関係→宅建業法→法令その他と順番にやっていきました。テキストでの勉強に手が出そうにないときは「あこ課長」の動画でインプットしていきました。

・学習中期(7月~8月)

テキストを周回しきった感じがあったことと仕事が多忙であることが重なり勉強時間が少なめに。とはいえ「勉強しない日」は作らずに、隙間時間で動画を観たり過去問を解いたりしていました。いわゆる「中だるみ」に陥りやすいので「宅建テルキナ」を観たり宅建のブログを読んだりしながらモチベーションを高めるようにしていました。

・学習後期(9月~10月)

ひたすら「宅建試験ドットコム」で過去問を解きまくりました。掲載されている全年度の問題を3周しましたが、10年分でよかったかもしれません。また、「吉野塾」のまとめ動画を何度も見返していました。

学習初期はとにかく内容が新鮮でしたので勉強時間が過ぎてもテキストを読んだりしていましたね。問題については全然解けないのですが、徐々に解けるようになってくるのでこの点も面白かったです。

中期に入ると「テキストをやり切ってしまった感」が猛烈に襲い掛かってきます。

何周もしているので「理解して解いている」のではなく「ああこの問題ね、②。ハイ正解」みたいな感じになってしまうんですね。

これはある意味仕方がないので、「実務上ではどうなんだろう」とか「アパートを借りたときの流れを思い出してみよう」とか宅建に関連したテキスト外の知識を求めるようになっていました。

ですが、試験が終わって思ったのは「そんなことをしている暇があったら1問でも過去問を解け」というのが正直な感想です。

後期については言うまでもなく、「宅建試験ドットコム」で過去問をひたすら解いていました。

Googleのスプレッドシートで学習の記録を取るようにして、「苦手分野の見える化」を意識していました。

また、試験3週間前にLEC社の『直前予想模試』に取り組んで実際に2時間で解き、当日のリハーサルをしました。

2時間通しで問題を解くというのは意外とつらいものがあるので、本番時に集中力切れにならないようにリハーサルしておくのはとても大事です。

学習の割合と戦略について

宅建は相対評価の試験になりますので、「みんなが解ける問題を落とさない」のがとても大事です。

そのため、誰も解けないような問題を解けるようになったところで合格にはつながりません。

みんなが解ける問題の割合が多い分野は「宅建業法」と「法令その他」です。

「権利関係」は出題側が意地悪しやすいので年によってばらつきがあるのですが、この2分野はほぼテキスト通りのものが出題されますので点を取りやすいです。

ゆえに、権利関係は最低限過去問が解ければ良しとして、「宅建業法」と「法令その他」に集中すべきです。

特に「宅建業法」は50問中20問を占めるので極力満点を狙いたいところです。

よく言われる理想の点取りとしては・・

宅建業法で20点(満点)

法令上の制限で7点

税金・不動産の評価で2点

免除科目で3点

借地借家法、区分所有法で3点とりつつ、権利関係で何とか半分以上をもぎとる

これで合計40点近くを取れれば安心できます。

ただ、実際は「宅建業法」では2~3点は落としますし、権利関係が暴れたり、都市計画法で見たこともない問題が出たりしますのであくまで「理想」です。

法改正と統計について

宅建試験は試験年の4月1日を法令基準日として問題が出されます。

2023年でしたら「書面の電子化」が宅建業法で、「相隣関係」が権利関係で出題されております。

また、「統計」については前年~当年に発表された「住宅着工数」や「不動産業の売上高」等から1問出題されます。

大きな改正点があったなら学習しておくべきですが、LEC社の『直前予想模試』にて法改正と統計は対応できておりました。

また、改正点に注力してオーソドックスな問題を落としてしまっては本末転倒ですので、1~2週間前に各社が出している予想模試に取り組めば十分かと思います。

「宅建試験ドットコム」にも法改正と統計については載っております。

学習モチベーションの維持について

「宅建に一発合格する!」という気持ちが一番大事ですが、テキストと問題集を2周ほどすると「強烈な虚無感」が襲い掛かってきます。

そこで、学習中期の中だるみ対策として実施していた3つの方法をお伝えします。

X(旧Twitter)で学習報告をする

宅建の勉強期間は日々ポストしてサボりにくい状況を作っていました。

1つ2ついいねがつくだけでも嬉しくなりますし、たまにコメントもいただけるのでモチベーションが上がります。

宅建試験ドットコムのR1年・R2年度分の過去問と復習を100分(計 1時間40分)

— 山ネズミ@2024情報処理安全確保支援士勉強中 (@yama_nzm) July 25, 2023

選択肢で正答となり得る選択肢が2つ残った場合、問題文に戻ると絞れるパターンがありました。

例:Bは宅建業者とする

少しの読み漏らしがケアレスミスにつながりますね。#今日の積み上げ #宅建

また、宅建関連のポストを眺めるのもありです。

勉強に支障が出ない程度に読むとこれもまたモチベーションの維持につながります。

宅建に関連したYouTubeやブログを参考にする

テキストによる学習はどうしても人によって理解度の差が出てきます。

報奨金の計算に強い人もいれば、毎回当該項目で間違える人もいるといった次第です。

思い通りに解けないというのが一番モチベーションを低下させる原因だと思っています。

前述させていただいたYouTubeの動画もそうですし、「宅建 ブログ」等で検索すると過去受験された方の苦悩やテクニックを自分の学習に活かすことができる(かもしれない)ので息抜き最適です。

FP3級を勉強してみる

これは人によって負担に感じるかもしれないので声を大にしておすすめはできないですが、FP3級のテキストを読むか、同時受験するのも力になります。

不動産分野と相続・事業承継分野が被りますし、特に税金は+αの知識が得られますので、どうしても宅建の勉強に飽きてしまった方は試してみるのもありかと。

まとめ

★SEが宅建合格した方法

何より、モチベーションの維持が大事。適度に息抜きを。

毎日欠かさず勉強を続けること。

『直前予想模試』等でリハーサルをすること。

宅建は有名な国家資格ですので毎年20万を超える人々が取得を目指しています。

最近はYouTubeや通信講座が充実しており、受験生のレベルが上がっているため相対評価の当該試験は難易度が上がっています。

試験自体も難易度にムラがあり、普段の演習では満点をとれている分野も本番では2~3点落としてしまうことがザラにあります。

私も業法を満点狙っていましたが実際は17点程度でしたし、権利関係が難しかったので得点としては37点となりました。合格点は36点でしたのでギリギリ合格です。

ギリギリではありますが合格は合格です。

年に1回しかチャンスがありませんのでプレッシャーは相当なものですが、合格した時の嬉しさは何物にも代えがたいです。

本記事が宅建合格の力になれれば幸いです。

以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?