小説のような文学的表現、政府・メディアの欺瞞を突く痛烈なメッセージ、 困難に屈しない希望の詩~『インディラップ・アーカイヴ もうひとつのヒップホップ史:1991-2020』ためし読み公開

90年代以降、アメリカをはじめとした世界の音楽チャート、ひいてはエンタテインメント産業を席巻し、人気・市場規模ともに拡大の一途をたどるヒップホップ。インディラップは、そうした華やかなりしメインストリームラップの裏で人知れず発展と深化を遂げてきました。では、メインストリームとインディはどこが違うのか? そもそもインディラップとは何か?

このたびは、本日発売の『インディラップ・アーカイヴ もうひとつのヒップホップ史:1991-2020』から、収録のインタヴュー「Roots of Raptivist」冒頭部分をためし読み公開します。本書の著者である”ラプティヴィスト”、Genaktionさんにインディラップの魅力をうかがいました。聞き手は、DJ/ライターの荏開津広さん。ぜひご一読ください。

* * *

Roots of Raptivist――Genaktionに訊く、インディラップの趨勢と魅力

Part 1 “インディラップ”というものはあるのか?

荏開津:『インディラップ・アーカイヴ』の出版、おめでとうございます。本当に労作という以上の、近い将来英語や中国語、ロシア語やスペイン語など様々な言語に翻訳されるべき本が出たなって思います。これまでいわゆる“インディラップ”を紹介していた人は日本にもいたし、個人的に思い出しても1990年代の終わりのUKやヨーロッパ、またアメリカはニューヨークほか世界中に大勢いたと思います。日本には、DJでもあったラッパー/アーティストのECDさんが1996年に編んだ『パーフェクト・ビーツ』や、ラッパーからオーガナイザーまで行うダースレイダーさんの2016年の『ディスク・コレクション ヒップホップ 2001-2010』もあります。しかし、僕が知らないだけかもしれませんが、90年代から2000年代を越えて現在までのインディラップについて記した本は世界的に見てもほかにないと思います。

Genaktionさんも本書の中で触れられているし、僕もそう思いますが、1990年代に東海岸ではPuff DaddyとかMaseとかが出てきて、西ではDr. DreとSnoop Doggy Doggなどの人気が上昇し、ヒップホップがメインストリームになる。同時にそこから“こぼれ落ちた”ものとして、インディのヒップホップが始まる。というか、元々ヒップホップは“インディ”でしたよね。

Genaktion:そうですね。80年代なんて8~9割がインディレーベルからのリリースですから。

荏:そうした、元来インディペンデントなヒップホップ/ラップが1990年代にメジャーになると同時に、ここでいう“インディラップ”が始まるわけですけど、インディラップに特に興味を持った理由はあるんですか?

G:“インディラップ”というジャンルへのこだわりみたいなのは全くないですね。

荏:ということはもしかして、アメリカのヒップホップ/ラップは全部聴いているんですか!?

G:全部ってことはないですけど(笑)…元々僕が好きだったのは、たとえばKool G. RapでもSlick Rickでもいいんですけど、いわゆる当時の正統派のラップで、今でいう“ブーンバップ(Boom Bap)”と呼ばれているサンプリングビーツから入っているので、その後の2000年代前半のインディラップ最盛期や、2000年代後半のミックステープの盛り上がり、そしてそれ以降のフリーアルバム時代を通じても、結局好きなものって変わらないんですよね。今回“インディラップ最盛期”と章立てた1990年代後半から2000年代前半というのは、大雑把にいうと逆にヒップホップがメインストリームになっちゃったので、今までのものと違ったんです。ヒップホップの市場の方が変わってしまったので、当時僕みたいにその前のラップが好きだったような人は、結構そのままインディラップというか、俗にいうアンダーグラウンドなラップに流れていったんじゃないかなと思います。もちろん中には色々な人がいて、基本的にラジオでかかってヒットしたものしか聴かないという人もいますよね。そういうその時々のトレンドをずっと追い続けていくという考え方ももちろんあると思うんです。

荏:「良い音楽の基準は、ラジオでプレイされてヒットした曲だ」みたいな考え方がありますね。

G:それはそれでいいんですけど、さっきの80年代はどれもインディだから誰も“インディラップ”なんて呼ばないというのと一緒で、たとえば今は“ブーンバップ”というジャンルがありますけど、これって元々はただのオノマトピアで、日本語でいう“ズーンチャ”と同じ意味ですよね。それこそラップは、ハウスパーティとかブロックパーティという頃からそういう意味で“ブーンバップ”で、Run-DMCがリズムマシーンを使うにしてもハードなドラムだったり、その時みんなが肩に掲げていた“ブーンボックス(註:日本でいうラジカセ)”の“ブーン”というのは要するにベースの“ズーン”ですよね。それが80年代末とか90年代初頭に一部のサウンドがソフトになったと言うと乱暴かもしれませんが、少しそういう感じが薄らいできた時に、たとえば93年にはA Tribe Called QuestのQ-Tipが“We Can Get Down”の中で“Skilled in the trade of that old boom bap”とラップしたり、KRS-Oneが『Return of the Boom Bap』というアルバムタイトルを引っ提げて戻ってきたじゃないですか。ずっとあったただのオノマトピアなのに、今ではジャンルを表す言葉になっている。個人的には“インディラップ”という言葉やジャンルを意識したことはあまりなくて、今回はディスクユニオンさんと本の内容を調整している際に、「インディラップ」をテーマにディスクガイドを出そうという話になったので、あくまで本の定義としてインディ(自主独立系)レーベルから出ているもの=“インディラップ”を紹介するということになりました。

荏:“インディラップ”という音楽ジャンルがあったり、また“インディラップ”という言葉がクオリティを表しているわけではないということですね?

G:インディレーベルから出ているもの=インディラップとした場合、定義上はとても広範にわたるジャンルとなるので、あまり“インディラップ”という区分けを用いる方は少ないかもしれません。僕自身もことさらインディ作品ばかりを追ってきたわけではなく、2000年代前半なら50 Centとかを普通に聴いていたので、たとえばもし1997年ならば、僕は正直Rakimの『The 18th Letter』について書きたいなと思うんです。Universalから出た作品なので、本のテーマとは関係なくなるのですが、そっちの方が好きですから。1990年代前半なんて、ヒップホップアルバムのほとんどはメジャーレーベルから出ていますよね。多少この本でも触れたんですけど、たとえばHieroglyphicsクルーでいったら、最初はDel Tha Funkee HomosapienがElektraと契約してIce Cubeと一緒にこれから売り出していくという感じだったわけじゃないですか。そして気づいたらそのほかのメンバーも全員Jiveと契約していたみたいな。彼らはアルバムを出すのも決まっていて、1993~94年にかけてぼんぼん発表していく。そういう、ひとりに人気が出たからって周りのやつも囲い込んで、アルバム契約でメジャーが全部出させるのって今だとありえないじゃないですか。

荏:クルー全体の知名度が高くても、なかなか難しいかもしれないですね。

G:当時のメジャーレーベルにはそれぐらいプッシュできる力があったのが、だんだん薄れていったのが90年代後半なんでしょうね。それでメジャーとインディの差というか色々な場ができていったし、“インディラップ市場”とこの本で呼んでいるものが成立していったのかなと僕は思っています。たとえばメジャーレーベルからリリースされると、ちょっと前だとまずラジオでかからないといけない。ラジオのあとはリングトーンが主流になった時期があって、そこでは15~30秒で印象付けなくてはいけない。それが今だとTikTokですよ。TikTokの再生時間である15秒以内でミーム的に曲が使われれば人気になる。最近面白いなと思ったのは、Megan Thee Stallionの“Savage”がTikTokで非常に人気だったんですけど、多分あの曲をフル尺で聴いたことがある人って本当に少ないと思うんです。

荏:そうでしょうね。

G:みんなフックの“I'm a savage, classy, bougie, ratchet”と言ってる部分は知っているけど、ヴァースになるとほとんど聴いたことがないと思うんです。でも、あのように売る分にはあれでいい。キャッチーなところがあって、ビートがよくて、面白いライムになっている…聴かせ方としてはそれぐらいでいいですよね。ただ、インディラップと呼ばれるような人たちは、そもそもそこを商圏にしていない。一部は商圏にしていて売れないだけの人もいるかもしれないですけど、その場合何がディープになっていくかというと、歌詞ですよね。だから小説を読むような、いわゆる文学的アプローチのものを聴きたいのであれば、インディラップから入っていった方が早くたどり着けると思います。メインストリームでそういう曲を探すのは、めちゃくちゃ大変だと思いますし、僕は同じラップとはいえ、メインストリームのラップでは聴き方が全く変わります。

荏:その通りだと思います。たとえば、1990年代終わりに出てきたNon Phixionというグループのリリックは、当時のメジャーのラップと扱っているテーマが全く異なっていて、最初に聴いた時びっくりしました。

G:“The C.I.A. Is Trying to Kill Me”では、Ill Billが「イエス・キリストはギャングスタラッパーだった。殺されたあとに舞い戻り、プラチナムアルバムを作った」というパンチラインを残していて。要するに、イエスは磔になり、ボーンアゲインして、キリスト教という史上最高のコマーシャルヒットを飛ばしたってことを言わんとしているわけですが…かっこいいですよね(笑)。当時大手のラジオでかかっていた曲でこんなの聴いたことなかったですよ。

荏:ないない。今回久しぶりに色々聴き直して、2000年代前後にインディラップが押し寄せてきた当時を思い出しました。僕はその頃DJで生計を立てていたんですが、パーティでプレイするのがすごく難しかったですね。その頃の友人や知り合いではDJ KenseiさんやDJ Quietstormさん、DJ Yasさんなどがやっていた特殊なパーティ――インディラップを好きな人がある程度集まるクラブではプレイされていたでしょうが、そうしたパーティ以外でNon Phixionをかけるのは至難の技と言いますか。ほかにもMunk Wit Da Funkなどいくつもインディラップをプレイしましたが、実際には超大変でした。

G:DeBarge使いの定番ネタだった“I Blame My Neighborhood”を当時聴いていた方も多いと思いますが、Munk Wit Da Funkは結構いいことも言ってましたよね。ラップの仕方はすごいバカっぽいんですけど、フィラデルフィアで苦労している自分のことを語ったり、子供ができてこれからどうしようか、とか。今聴き返してもその辺の描写はぐっとくるものがあります。同じ系統でいうと、95年にAtlanticからデビューしたIll Biskitsというヴァージニアのグループは、D.I.T.C.がプロデュースしているので音で好きな人は結構いると思うんですけど、ぜひリリックもちゃんと聴いてもらいたいですね。96年に発表を予定していたアルバム『Chronicle of Two Losers』に収録された“A Better Day”という曲のフックで、彼らは「たとえ空に雲がかかっていても、よりよい日を見つめていよう。そうすればいつか太陽が昇って、視界を晴らしてくれるから」とラップしますが、当時まだ20歳前後の子たちがよくこんな曲を作ったなあって思いますよ。よくあの頃こういう曲を出そうと思ったなあって…でも、結局出せなかったんですよね。このアルバムは全体を通じてすごいポジティヴなことを言ってたんですけど、メジャーのAtlanticからはゴーが出なかったから、結果お蔵入りになってしまいました。

荏:やっぱりリリックはこの頃からすごいディープで多岐にわたってますよね。

G:特に僕は2000年代に入ってからがすごいと思っています。たとえば、Demigodzというニューイングランド地方のコレクティヴに所属していたLouis LogicというMCは、ライン全体でライムしてしまうような複雑なラップで当時異彩を放っていたのですが、それに加えてテーマもすごく面白くて。この本でも2003年のデビュー作『Sin-A-Matic』を紹介していますが、なかでも“The Ugly Truth”という曲は、色々な人種やマイノリティの人たちをこき下ろしていく、めちゃくちゃレイシストな曲なんです。そうやって色々な人種をひたすら罵倒していって、最後に、「緊張しているよ。就任式に遅れているから」みたいなことを言う。何だろう?と思うと、ヴァース後のアウトロで、「こっちです、ブッシュ知事」という掛け声が入ります。勘のいい人ならもうわかると思いますが、この曲の内容は大統領就任を控えたジョージ・W・ブッシュ(註:第43代合衆国大統領、第46代テキサス州知事、共和党)の心の声だったんです。

荏:はい。

G:最後にどんでん返しが待っているというか、凝ったストーリーの作り方をしていて。2017年にJoyner Lucasが“I'm Not Racist”という曲のヴィデオを作ったじゃないですか。トランプ支持者の白人男性による“俺はレイシストじゃない”というヴァースと、次のアフリカンアメリカンの男性による本音のヴァースとの二段構えになっているやつ。これってやっていることは同じようなことなんですよね。かたやJoyner Lucasはグラミー賞でベストミュージックヴィデオにノミネーションされましたが、Louis Logicの“The Ugly Truth”は映像すら存在しません。

荏:こういうそもそもは人種隔離(政策)からくるコントラストを映像で表現するのは、古くはSNLのエディ・マーフィのコメディからスパイク・リーの映画『ブラック・クランズマン』('18)までありますが、インディラップではリリックにそれを取り入れて表現していたということですね?

G:考えると2000年代頃のアーティストも注目されないだけで、色々同じようなことを面白くやっていましたね。特に2003年は中東で戦争を拡大していたブッシュの頃だったので、政治的な作品が目立っていました。なかでもImmortal Techniqueの作品は印象深いです。特に2枚目の『Revolutionary Vol. 2』('03)に収録された“Peruvian Cocaine”は、冒頭から映画『スカーフェイス』の米国と麻薬産業に関するニュースの音声をサンプルしていて、各ヴァースがコケイン農場の小作人の苦労話とか、奴隷農場の領主の話とか、FBIの捜査官の話とか、いろんな立場で当時のImmortal Technique周辺のラッパーたちがストーリーを描いていくっていう設定の曲なんですよね。この曲は最後に『ニュー・ジャック・シティ』のニノ・ブラウンが出廷させられて、ドラッグディーラーの彼が自白するとなった時に、「悪いのは俺たちじゃなくてアメリカだ」と告げるアウトロで幕を閉じてゆく。ビート自体は『スカーフェイス』のサウンドトラックで、主人公のトニー・モンタナがヘリでボリヴィアに向かう場面の曲を使っています。もちろんサンプリングだから、ビートに真新しさはないかもしれないんですけど、やってることはすごく面白いと思います。こんな結構な人数のストーリーもののポッセカットみたいなのって、いまだかつてないですし。これって絶対クラブでかけようとか、ラジオでの盛大なプロモートとかは意識してないと思うんですよ。

(この続きは好評発売中の『インディラップ・アーカイヴ』にて)

※転載にあたり、動画・リンクを追加しています

* * *

《書誌情報》

『インディラップ・アーカイヴ

もうひとつのヒップホップ史:1991-2020』

Genaktion 著

A5・並製・オールカラー232頁

ISBN: 9784866471334

本体2,300円+税

https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK283

〈内容紹介〉

小説のような文学的表現、政府・メディアの欺瞞を突く痛烈なメッセージ、

困難に屈しない希望の詩。あなたの知らないラップがこの一冊に。

90年代にヒップホップがメインストリームとなりその姿を変える一方で、

もうひとつの市場で盛り上がりをみせた「インディ」のラップ。

これまで歴史的重要性は高かったものの体系的な資料のなかった「インディラップ」について、現代まで網羅した意欲作。

■インディレーベルからリリースされたヒップホップ作品=〈インディラップ〉のアルバム500枚をレビューしたディスクガイド

■アルバムレビューのほかにも充実の内容

・厳選シングル盤レビュー

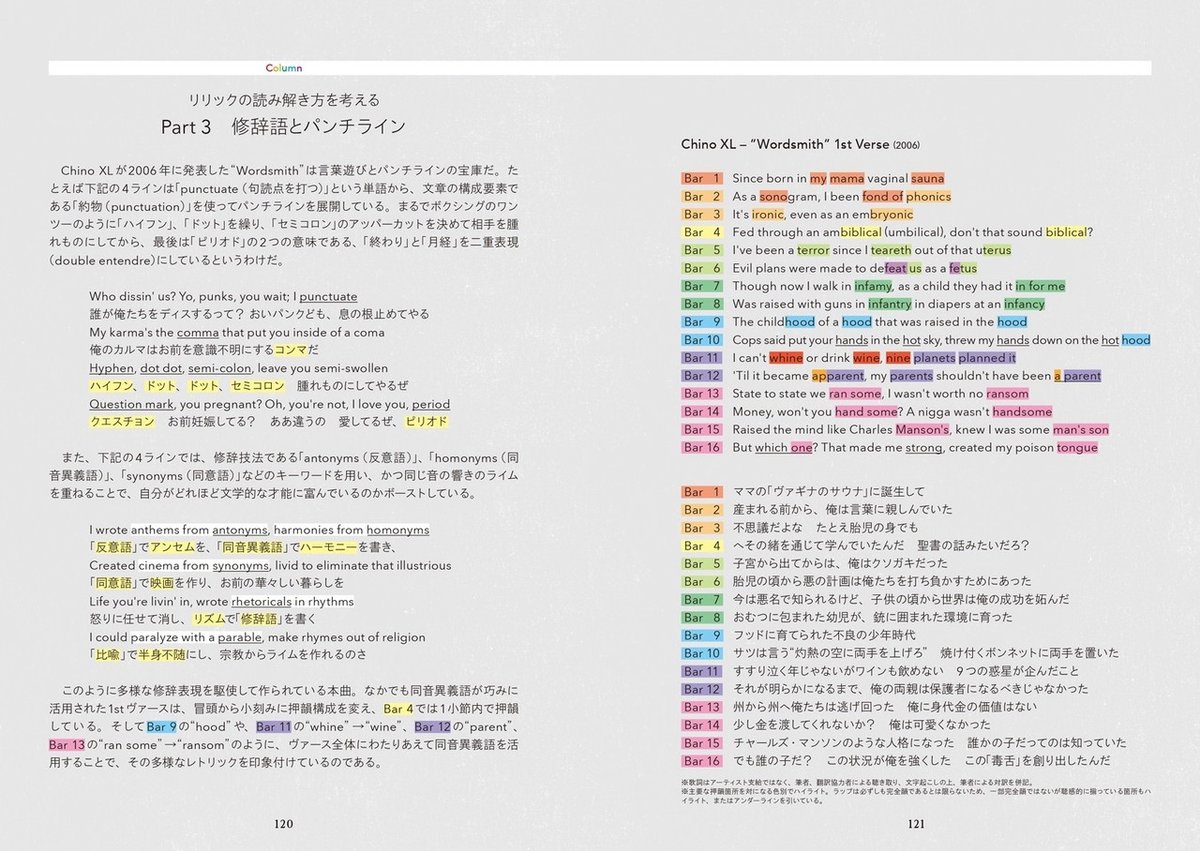

・ラップのライミング構造を徹底解剖するコラム〈リリックの読み解き方を考える〉(全6回)

・荏開津広(DJ/ライター)による著者インタビュー〈Roots of Raptivist~Genaktionに訊く、インディラップの趨勢と魅力〉(2万字)

〈著者略歴〉

Genaktion(ジェナクション)

ゲン・ダニエル・ベル-オオタ。

ラプティヴィスト、ヒップホップリサーチャー。東京都在住。

米国企業でマーケティングを担当する傍ら、音楽雑誌やウェブ媒体、ラジオ、ソーシャルメディアなどでラップミュージックやヒップホップ文化に関する発信・執筆を手がける。日課はラップのリリックを解読すること。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?