『The Killer』撮影監督エリック・メッサーシュミットが明かす、フィンチャー流“美しいショット”のつくりかた~『デヴィッド・フィンチャー マインドゲーム』ためし読み

『エイリアン3』から『Mank/マンク』まで、全11本の長編映画およびドラマシリーズ『マインドハンター』を充実の図版とともに論じたファン待望の決定版『デヴィッド・フィンチャー マインドゲーム』(アダム・ネイマン著、井原慶一郎訳)が2月17日(金)発売になります。

序文は、映画監督のポン・ジュノ(『パラサイト 半地下の家族』ほか)が寄稿。

フィンチャー作品は「直線的」なタイプの映画の限界を超え、カミソリの刃のような正確さで私たちの目と心を切り裂く

――ポン・ジュノ

巻末には、撮影監督ジェフ・クローネンウェス(『ファイト・クラブ』『ソーシャル・ネットワーク』ほか)、俳優ホルト・マッキャラニー(『マインドハンター』FBI特別捜査官ビル・テンチ役)など、フィンチャー作品の共同製作者たちのインタビューも併録。

このたびは発売にひと足先がけ、本書に収録された撮影監督エリック・メッサーシュミットのインタビュー全文をためし読み公開いたします。

エリック・メッサーシュミットはフィンチャー監督待望の次作『The Killer』(原題、11月10日公開)でも撮影監督を務める、近年の重要なコラボレーターのひとりです。

David Fincher’s The Killer starring Michael Fassbender releases November 10 on @netflix 👀 pic.twitter.com/1JAzEVZxV4

— Letterboxd (@letterboxd) January 18, 2023

テイクを何度も重ねる「完璧主義者」はたまた「コントロール・フリーク」等々とまことしやかに囁かれるフィンチャー監督ですが、本インタビューからは、その知られざる実像をうかがい知ることできます。ぜひご一読ください。

* * *

Interview

エリック・メッサーシュミット

文◎アダム・ネイマン 訳◎井原慶一郎

エリック・メッサーシュミット

エリック・メッサーシュミットは比較的新しくフィンチャーのスタッフに加わった若手の撮影監督である。彼はフィンチャーによって見出され、フィンチャーの共同製作者になったが、彼の出世は、フィンチャーが自身の理想的なビジョンを実現するために、才能を持った人材を積極的に登用することの証である。彼が最初に携わったフィンチャー作品は『ゴーン・ガール』で、ガファー〔照明監督〕を務めた。そのわずか2年後、彼は『マインドハンター』(シーズン1および2)の撮影監督に抜擢され、これが彼の撮影監督としてのメジャーデビュー作となった。彼は『Mank/マンク』でも撮影監督を務め、難しい仕事――モノクロ撮影や古典的なハリウッド映画のスタイルへの言及など――を成し遂げた。この功績が認められ、彼はアカデミー撮影賞を受賞した。

――あなたが最初に携わったフィンチャー作品は『ゴーン・ガール』で、ガファーとしてですね。その経験について伺いたいのですが、あなたが最終的にはフィンチャー作品の撮影監督を務めるまでになる、その関係性の深化の過程にも興味があります。

『ゴーン・ガール』のスタッフとして働いていたとき、私はまだ30代の半ばでした。ジェフ・クローネンウェスとコマーシャルの仕事をしたことはありましたが、映画は未経験でした。そのとき、ジェフがいつも組んでいるガファーがクリストファー・ノーラン監督の『インターステラー』の撮影に参加していたため、別のガファーが必要だったのです。フィンチャー作品のスタッフとして選ばれるのは、ある特定のタイプの人間です。思慮深く、聡明で、臆することなく自分の意見が言える人物でなければなりません。リストに載るのは簡単ではありませんが、ジェフがそのリストに私を加えてくれたことには感謝しています。デヴィッドは彼独自の仕事のスタイルを持っていて、それはとてもユニークなものです。彼の仕事のやり方が理解できるかどうかは、はっきりと分かれるでしょう。私たちは彼のやり方を理解し、その価値を見出し、彼の行為の重要性を認識し、似たような感性を持って彼と会話をすることができるので、彼が作り出すシステムのなかにぴったりと適合することができるのです。

デヴィッドに関しては、事実と異なる評判が勝手に一人歩きしているような気がします。人々は彼のことを酷使者やコントロール・フリークなどと言って非難しています。しかし、実際の彼は共同作業を重視し、俳優やスタッフに対して寛大で、好奇心も旺盛です。人間全般に興味を持ち、物語を語ることに強い関心を持っています。彼は、私がこれまで会ったなかで最も寛大な人物の1人です。

――『マインドハンター』の独特なビジュアルはどのようにして生み出されたのでしょうか。

『マインドハンター』の場合は、照明よりもカメラ位置のほうがより重要な要素になったと思います。それはデヴィッドの指示によるものです。「肩越しのショットで撮影することにしよう。会話は外側から客観的に撮影するようにしよう。視聴者を会話の内側に引き込む場合には、明確に意図してそれをおこなうようにしよう」。この指示は私にとって非常に興味深いものでした。デヴィッド以外の〔『マインドハンター』の〕監督とも視聴者を会話のなかに引き込むタイミングについて話し合いました。

――「肩越しのショット」と聞いて、『ゾディアック』の〔アーサー・リー・アレンと3人の刑事との〕面会の場面を思い出しました。あの場面が『マインドハンター』のスタイルブックになっているのではありませんか? あなたがあの場面を模倣していると言うのではありませんが、『マインドハンター』の多くの場面のカメラの配置、フレーミング、演出においてその影響を感じます。

あなたがそう感じる理由は、デヴィッドの映画のボキャブラリーが同じだからだと思います。『マインドハンター』の最初の打ち合わせのとき、私は彼に「これはどんなドラマですか?」と尋ねました。すると彼の答えはこうでした。「2人の人物がテーブルで向かい合って座り、テーブルのうえには発泡スチロール製のカップが置かれている。こうした画がずっと続くようなドラマだ。私たちはこれを魅力的に撮らなければならない」。私は驚きました。それは仕方のないことでした。私はそれ以前にも警察ドラマに携わったことがありましたが、それは質の悪いドラマでした。それに、まだ脚本も読んでいませんでしたし、キャメロン・ブリットンがエド・ケンパーを演じる姿を見る前でしたので、デヴィッドの言わんとすることが理解できなかったのです。

――エド・ケンパーを演じたキャメロン・ブリットンは本当に素晴らしい俳優ですね。

ええ、彼の演技は壮観でした。私の考えでは――あなたにも同意してもらえると思いますが――デヴィッドは古典的な映画監督です。つまり、古典的な技法が身についた映画監督です。彼は基本的に古典的な構図の方法論に従っています。彼は目立たせるためにわざと慣例を破るような監督ではありません。若いときはそういう時期もあったかもしれませんが、今は違います。『パニック・ルーム』ではかなり実験的なことをおこなって、それがうまくいっていないところもあります。おそらく彼はそこから学び、もっと自分に合う古典的な技法に回帰したのだと思います。それは彼のストーリーテリングにも役立ちます。シークェンスなどの編集の仕方に関しては、『ゾディアック』でのデヴィッドの経験が『マインドハンター』において活かされていることは間違いありません。『ゾディアック』では時々遊びの要素が見られますが、『マインドハンター』では皆無です。

――『マインドハンター』では色の選択や明度が非常に計算されていますね。もう1つ私が興味を惹かれるのは、シーズン1と2のコントラストで、シーズン2のほうがより多く屋外に出ている印象があります。あなたの同意が得られるかどうかわかりませんが、シーズン2のほうがもっと多くの街や空間に足を運んでいるということはありませんか?

あなたの言うことは正しいと思います。映画製作における「スタイル」や「美学」といったようなものは、監督の意図よりも、撮影がおこなわれる環境によってより大きな影響を受けるのではないでしょうか。それは、レシピを見ても実際の料理の味が予想できないのと同じです。重要なのは、テクニック自体ではなく、テクニックの応用なのです。私たちはテクニックを慎重に選び、何をするかを決定し、(あとで破るかもしれない)視覚的ルールを設定します。そして、私たちが最終的に手にするのはこれらの組み合わせの結果なのです。『マインドハンター』の場合、少なくともシーズン1までは、限定された部屋で、形式的なフレーミングと最低限のカメラの動きで撮影することが多く、抑制され、狭く、制限されているという印象を与えていました。シーズン2では、脚本が私たちを外に連れ出しました。私たちはより広い世界を見ることができるようになり、ドラマが扱う空間は飛躍的に広がりました。それもこれも、撮影する場所が現実的に広がったという理由以外の何物でもないのです。私たちがカメラを動かすことができるのは、登場人物が実際に空間を移動するからです。私たちは彼らとともに空間を移動します。この意味で、シーズン1と2のスタイルは異なるのですが、それは私たちがスタイルを変えたからというよりも、ストーリーが変わったからなのです。シーズン1は第1幕――主題提示部――で、シーズン2は第2幕――展開部――と言えるでしょう。残念ながら、今のところ第3幕は存在しません。

――本当に残念です。フィンチャー監督はすべてのエピソードを監督しているわけではありませんが、ドラマシリーズ全体の統括者と見なされています。これは正しい見方でしょうか。

私はスタイルの一貫性を監修する立場として――少なくともカメラワークに関しては――大きな責任を感じていました。というのも、連続ドラマの監督にはありがちなことですが、『マインドハンター』に携わった監督の全員が熟練監督というわけではなかったからです。しかし、こうした問題は長編映画では起こらないことであり、逆に興味深かったですね。例えば、アンドリュー・ドミニクは熟練監督と言えますが、彼の作る映画はデヴィッドが作る映画とは大きく異なります。また彼は自分で脚本も書きます。だから、彼にとって『マインドハンター』の監督を務めることは大きな変化なのです。連続ドラマの監督は雑誌の雇われ文筆家に近いかもしれません。例えば、今週はザ・ニューヨーカー誌の「Shouts & Murmurs(叫びとつぶやき)」のコーナーに記事を寄稿してほしいと言われたとします。もしあなたがヴァニティ・フェア誌の常連寄稿者で、「Shouts & Murmurs」のコラムを書くのが初めてであれば、一連の過去のコラムを読んで、そのスタイルを真似しようとするはずです。ザ・ニューヨーカー誌の編集部員もあなたの手伝いをしてくれます。私はまさにそうした役割を担おうとしたのです。ドラマシリーズ全体としての一貫性を保つために、私は監督たちにプレッシャーを与えました。私が彼らのことを信用していなかったというのではなく、ドラマの目指すべき方向性はとても明確で具体的なものだったので、それらを提示しつつ、私たちが前もって定めた境界線の内側で製作するように努めたのです。しかし、デヴィッドは毎日現場にいました。彼はブロッキング・リハーサルにも、ロケハンにも、テック・スカウトにも立ち会いました。彼はロケ地の選定にも関わり、衣装合わせにも立ち会いました。彼はいつでも現場にいたのです。

――あなたはフィンチャー監督が主題としてのプロシージャ(手続き、手順)に関心を持っていると思いますか?

興味深い質問ですね。その点についてはあまり考えたことはありませんでした。ご存知のように、デヴィッドはセンチメンタルな映画監督ではありません。

――絶対に違いますね。

彼はテーマとしてのノスタルジアに関心を持っていません。彼がノスタルジアに関心を寄せるとしたら、参照元としてです。

――おっしゃるとおり。大きな違いですね。

ノスタルジアに対する彼の態度は真面目なものであり、冗談の種にしたり、都合よく利用したりするようなことはありません。『マッドメン』〔1960年代のニューヨークの広告業界を描いたテレビドラマ〕のことを悪く言うつもりはありませんが、「ポマードを髪につけて、背後から光を当てて、華やかに見せる」というのは、デヴィッドが考える1950年代、60年代ではありません。あなたがプロシージャについて言ったことは興味深いですね。私が思うに、デヴィッドはとてもロジカルな人です。彼は合理的な意思決定や現実的な判断に関心を持っています。デヴィッドの撮影現場での基本的なルールの1つが――これはスタッフ全員に当てはまることですが――ショットをより良いものにするアイデアがあれば積極的に発言せよ、というものです。しかし、それはスタッフ個人のためではなく、デヴィッド――ひいては作品――のためになるならば、という限定付きです。重要なのは自分の意見を通すことではなく、作品の質を高めることなのです。このようにデヴィッドの現場では、個人的な主張とは関係のないレベルで積極的に発言してオーケーなのですが、残念ながら、別の現場ではスタッフが積極的に発言することをエゴだと見なす人たちもいます。しかし、映画業界における創造的なエネルギーの大部分はそうした協働から生まれるものなのです。

――あなたが提案したことで、意見が通ったこと――ただ通ったというだけでなく、それが正解だったということはありますか。私が正解と言うのは、フィンチャー監督の有名な言葉――「撮り方は2通りだけで、一方は正しく、もう一方は間違っている」――の意味においてです。あなたが正しいほうを提案したことはありますか。

うーん、そうですね。そういう意味での有益な提案では、『マインドハンター』よりも『Mank/マンク』のほうが多いかもしれません。ところで、デヴィッドが「一方は正しく、もう一方は間違っている」と言ったとき、彼は自分のほうがいつでも正しいことを前提にしていないと思います。

――私がフィンチャー監督のこの発言が好きなのは、たとえ厚かましく、挑発的に聞こえるとしても、最終的にスタッフが進むべき方向性を簡潔に言い表していると思えるからです。

別の選択肢があるかどうかが曖昧なので、正解・不正解について論じることは難しいのですが、『マインドハンター』の場合は基本的にカットつなぎで語られていて、多くの場面は、とても複雑な舞台設定とスクリーン・ディレクション〔画面内の人物や事物の方向〕によって語られています。シンプルに撮影されているように見える場面でも、見方によってはとても複雑なものになります。場面を細かく分割して全体を構成するやり方は数学的と言っていいかもしれません。多くの場面ではスクリーン・ディレクションを決めて撮影しなければなりません。俳優のスケジュールの関係で、すべてのショットが撮影できないこともあります。形式的なフレーミングにこだわり、スクリーン・ディレクションに関して厳格になれば、場面の撮影はたちまち論理的なパズルのようになります。デヴィッドと私が、ある場面をラインのどちら側から撮るか、あるいはカットでつなぐシークェンスにどのようにアプローチするかをめぐって議論をした――というよりは話し合った例はいくつかあります。おそらく最もわかりやすい例は、モンティ・リセルが登場する場面〔シーズン1エピソード4〕の撮影でしょう。デヴィッドはこの場面を自ら再撮影しました。モンティは、ブロッキング・リハーサルでは窓のほうに向かって座っていました。インタビュアーとは向き合っていなかったのです。その場面の多くはそうした配置で演じられました。私は窓からの照明で部屋を照らしていました。撮影監督にとってデヴィッドが素晴らしいのは、彼が照明のことまで考慮してくれる点です。彼はレイアウトを変えてからこう言いました。「これでいい。私たちはここから逆光で撮影することにしよう。照明は君が考えたように窓からの照明でいい。人物にはエッジライトが当たることになる。素晴らしい画になると思わないか?」。私は「とても良いアイデアですね」と答えました。それから、モンティのクロースアップの撮影に入りました。ホルト〔・マッキャラニー〕の視点から見て、モンティは横顔のほんの一部しか見えていませんでした。私はブロッキング・リハーサルのとき、デヴィッドにこう言いました。「今の私と同じくらい照明を当てて彼のクロースアップを撮影しましょう」。「フロントライトを当てて?」と怪訝そうなデヴィッド。私は「必ず美しいショットになります。しかも、彼はこの場面で重要な台詞を話しています」と答えました。デヴィッドは、「よくわからないな。場面全体が逆光で撮影されていて、人物がシルエットで捉えられているのに、君はフロントライトを当てたモンティのクロースアップにカットしたいと言うのか?」。「そうです、やってみましょう」と私。私たちは実際にやってみて、それが正しい判断であることがわかりました。私は自分の功績を自慢したいわけではありません。これが共同製作者であるスタッフが意見を出し合い、物事が決まっていくプロセスなのです。デヴィッドも最終的には同意し、「美しいショットになった」と言ってくれました。

――『Mank/マンク』のようなモノクロの映画を製作する際に、これはしないようにしようと決めたことは何かありますか。

公開・配信されて間もない作品なので、デヴィッドも私も映画の内容について話すつもりはありません。準備に際して、それほど頭を悩ませることも、会議室で多くの時間を過ごすこともありませんでした。私がデヴィッドと一緒に仕事をする際におこなうこと――私が『Mank/マンク』で実際におこなったこと――は、次のような手順です。まず最初に脚本を読み込み、それから参考になりそうな画像――映画の静止画、芸術写真、絵画など――を200枚くらい用意します。それらをルックブックのようにして1つのファイルにまとめ、この場面にはこれ、この場面にはこれ、この場面にはこれと、いくつもの注釈をつけて、Eメールでデヴィッドに送信します。しかし、それはあくまでも会話のきっかけを作るためであって、こうしたいという自分の意見を述べるためではありません。この場面にはこうした要素が関連するのではないかという参考資料を提示しているのです。デヴィッドの素晴らしいところは――多くの監督には難しいことだと思いますが――こうした提案に瞬時に反応できるところです。彼には考える時間がほとんど必要ありません。彼には正解が見えるのです。彼は「イエスだ」、「ノーだ」、「これと近いものをもっと見たい」、「これは興味深い」、「これは絶対にない」、「これはしないようにしよう」といつでも明確に答えてくれます。それは、彼が他人のアイデアを受け入れようとしないからではありません。彼はいつでも素早く適切な判断を下すことができるのです。私はその200枚の画像を素案にして、そこから余分なものを削ぎ落としていきます。

あなたの質問に答えれば、私たちには「『市民ケーン』をリメイクしよう」というような発想はありませんでした。私はモノクロのコマーシャルやミュージック・ビデオを撮影したことがあります。また、映画学校でもモノクロの映画を作りました。撮影監督にとってモノクロ映像は魅惑的で、セイレーンのような存在です。それはあなたを惑わせ、耳元でこう囁きます。「こちらに来なさい。濃い影とベネチアンブラインドは美しいわ。みんなはそれを見て感嘆することでしょう」。私はその誘惑に乗って、光と影の効果自体に観客の注意を引きつけたり、間違った選択をしてしまったりしないか、とても心配でした。なぜなら、私はモノクロで撮影すること自体にひどく興奮していましたので。そういったことはテレビドラマなどではよく起こることなのです。ドラマの撮影でモノクロの場面を織り交ぜたときには、「今回はノワール風に撮影してみよう!」といったような具合になります。私はそういったアプローチは避けたいと思いました。観客にはたんなるパロディだと思われたくありませんでしたし、自信のなさや厚かましさを感じさせたくはなかったですからね。

それで、デヴィッドと私は最初にこういったことを話し合いました。「モノクロ撮影にはテクニックやスタイルにおいて――神秘的な美しさからノワール、リアリズムまで――幅広い規範が存在する。私たちはこれらのすべてに敬意を表し、場面やシークェンスごとに、その文脈によって使い分けていくことにしよう」。結果はご覧のとおりです。『Mank/マンク』には、もしかすると少しやりすぎてしまったショットや場面があるかもしれません。それについてはいつも心配していました。〔アーヴィング・〕タルバーグのオフィスは、ベネチアンブラインドと壁に映った影なども含めて、古典的なハリウッド映画の昼間の室内――ノワール風の見た目――を再現しています。映画全体は一定の様式に従って撮影されていますが、モノクロ映像自体が目立ちすぎて、スクリーン上で起こっていることから観客の注意が逸れるということがないことを願っています。

――私は、多くの批評家が言っている、『Mank/マンク』は映画へのラブレターだという評価に同意することができません。彼らは本当にラブレターを読んだことがあるのでしょうか。この映画はラブレターなどではありません。もちろん映画への愛情は感じられますが、もっと複雑な要素がたくさん含まれています。

そのとおりですね。最近、こういった質問をよく受けます。「なぜフィルムで撮影しなかったのですか。モノクロ映画ならば、デジタルではなく、フィルムで撮影するべきではありませんか?」と。私の答えはいつも同じです。それは、「もしあなたが撮影において一貫性と予測できる結果を求めているならば、フィルムは最悪のメディアだ」というものです。もしあなたが自然現象、予測できない神秘、予期しない偶然の結果に関心を持っているなら、フィルムは確かに素晴らしいメディアかもしれません。私はフィルムとデジタルのどちらかが優れていると主張したいわけではありません。しかし、デヴィッドは驚かされること――1日20万ドルかけて撮影した結果を、翌日知って驚かされること――にはまったく興味を持っていないのです。

* * *

『デヴィッド・フィンチャー マインドゲーム』

アダム・ネイマン=著 井原慶一郎=訳 ポン・ジュノ=序文

B5変型・並製・オールカラー304ページ 本体4,500円+税

ISBN: 978-4-86647-188-4

2022年2月17日(金)発売

全国の書店およびオンライン書店にてご予約承り中

アダム・ネイマン著、井原慶一郎訳『デヴィッド・フィンチャー マインドゲーム』が2月17日発売。『エイリアン3』から『Mank/マンク』まで、全11本の長編映画およびドラマシリーズ『マインドハンター』を充実の図版とともに論じた決定版。序文=ポン・ジュノ。ご予約承り中。https://t.co/XbbuH5IyjB pic.twitter.com/6tpHxvfxh3

— diskunion/DU BOOKS (@du_books) January 17, 2023

* * *

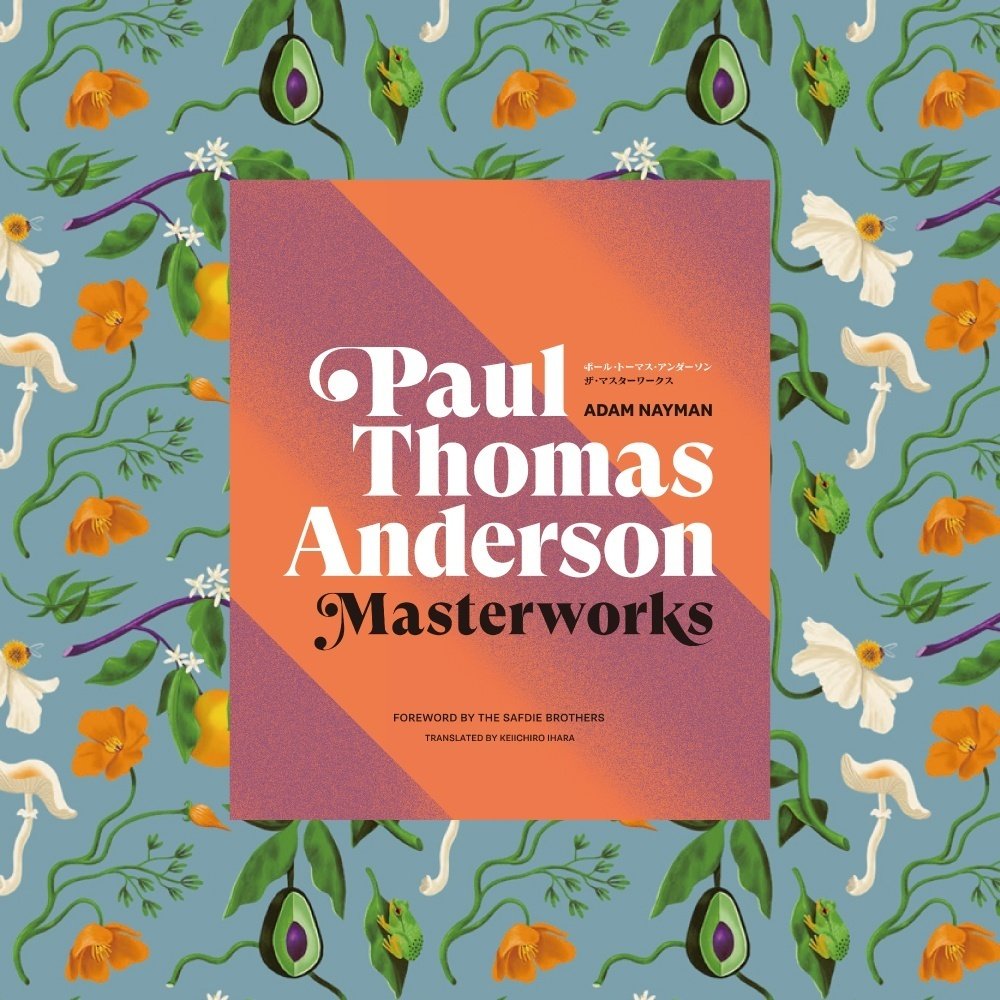

『ポール・トーマス・アンダーソン ザ・マスターワークス』好評発売中

アダム・ネイマン=著 井原慶一郎=訳 サフディ兄弟=序文

B5変型・並製・288ページ 本体4,500円+税

ISBN: 978-4-86647-155-6

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?