スモールハート症候群判明〜常識的なトレーニング理論は私には通用しない〜

スモールハート症候群と診断されたことをサラッとかいた記事はこちらです。

病気ではないけれど、標準より少し心臓が小さいために、運動するとすぐに心拍数が上がってしまうスモールハート症候群が判明して以来、私のトレーニングに対する考え方はかなり緩くなりました。

ウォーキングするだけでも心拍数が120になってしまう私は、アプリを使ってランニングを記録すると、どうしてもその心拍数のほとんどがレッドゾーンに達してしまい、無酸素運動をしていることになっていることにイライラしていました。

有酸素運動をしないと痩せないのに、意識してジョギングのつもりでゆっくり走っても、無酸素運動・ランニングになってしまう。

かといって、走ることをウォーキングに変えるのは、なんとなく負けたような気がしてなかなか切り替えられませんでした。

そして、そんな中、この本に巡り合いました。

この本には、私と同じように、平均より心臓が小さい人を例に挙げて、普段から心拍数が高い人の運動強度は、最大心拍数の予測値からでは割り出せないということが書いてありました。

心臓が小さいことを加味した最大心拍数をアプリに設定してみた

自分が行った運動の運動強度を確認しようと思ってトレーニングアプリZonesをインストールしてみると、初期設定の最大心拍数の予測値は185と設定されていました。

その人が、とても苦しい運動をした時に、心拍数は最大185くらいまで上がるだろうという予測値です。でも心臓が小さめの私はこの予測値を超える心拍数をなん度も叩き出していました。

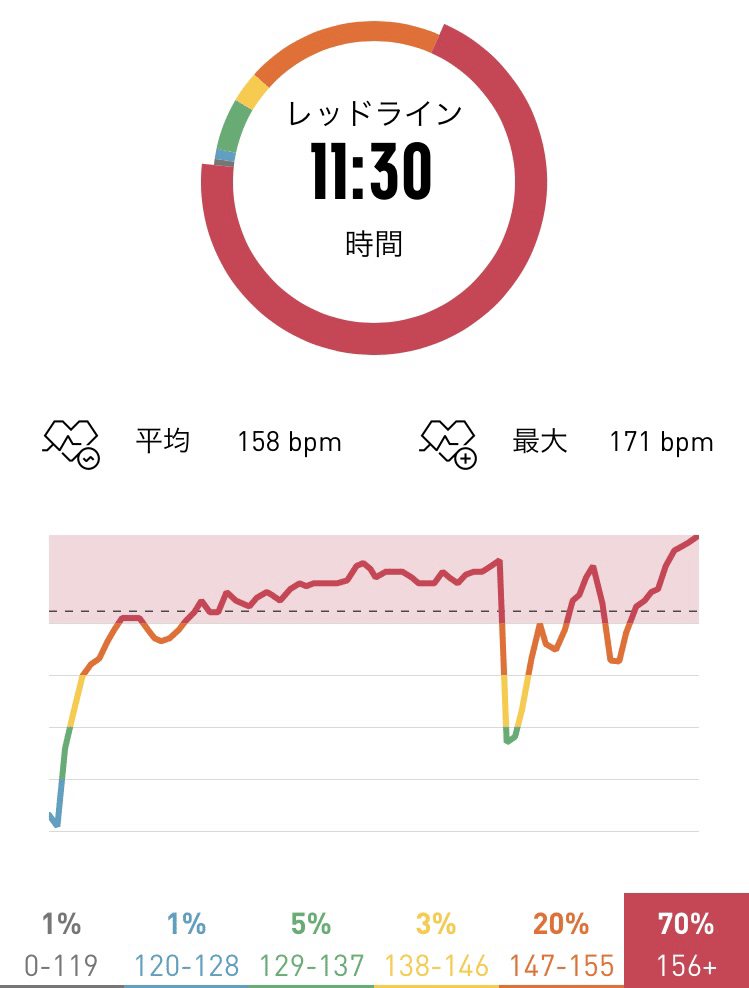

Runningアプリをゾーニングの初期設定のままで使用すると、ゆっくりペースをセーブして走ったはずの先日のジョグがこうなります。

ゆっくり走ったつもりが、運動の70%が無酸素運動という結果に。

そこで、Zonesを有料プランに変更して、最大心拍数の設定を変更してみました。

今回は、実際に1kmを5分台で走った時の私の最大心拍数は190だったので、その値を参考にしました。

するとこのように変化します。

私は、心拍数は走り始めてすぐに150台になり、160台の半ばでも全然普通に会話ができるので、あえて無酸素と有酸素の境界を85%から86%に変更しました。

このスケールで行くと、先日のジョグはこうなります。

無酸素運動27%、有酸素運動63%。

6割程度は有酸素運動ができたという計算になります。

かなりセーブして7分半ペースで走ったので、本当はもう少し最大心拍数が高い可能性はあるのですが、2023年の初期設定はこのように設定しました。

このペースなら、心拍数を気にして走っても、大部分が無酸素運動の表示になってしまうことなく、トレーニング意欲も上がります。

Runningアプリのゾーン設定は変更できないようなので、今後心拍数についてはZonesの記録を参考にしていきたいと思います。

また、ハードなトレーニングをして、最大心拍数が更新されたら、入力を編集して、新たな目標が立てられます。

今年はこれで、安心してトレーニングができそうです。