今日でタクシー運転手を辞めました

半年間頑張ってきたタクシー運転手を本日辞めました。

以前から投稿してきた「相乗り通院タクシー」の実現を目指してその活動に集中したいからです。

これまでの活動

実は昨年秋から相乗り通院タクシー実現に向けて地元組織の関係者と調整を行ってきました。

しかし、地元組織には色々な事情があってこの活動を行うことはできない、という結論でした。

つまり、やるならば私自身が表に立ってやるしかない、という事がはっきりしたのです。(当たり前ですね)

不調に終わったことは残念ですが、一連の折衝を通じて

・地元組織の立場

・想定される高齢者の反応

・行政との関係性

・事業化する上での課題、等

貴重な学びを得ることができました。これらは今後の活動に必ず生きてくると思います。

これから何をやるのか

通院に苦労している周辺地区高齢者と集客に苦労しているタクシー業界を結び付ける「相乗り通院タクシー」を事業化し全国に展開することです。

詳細は以前の投稿をご覧ください。

この投稿で「タクシーには "1回の運送につき1つの運送契約が結ばれること” という法的制約がある」と説明しました。

これをルール化し相乗りする高齢者に守ってもらうのは非常に難しい。

(はっきり言って無理です!)

そこで高齢者とタクシー会社の間を仲介する新会社を立ち上げることにしました。

高齢者からの申し込みを新会社が取りまとめてタクシー会社に依頼する、送迎後に割り勘運賃を利用者から回収してタクシー会社にまとめて支払う。

タクシー会社との契約相手は新会社になるので、"1つの契約問題"はクリアできます。

新会社は利用者から手数料として月会費をいただくことで収益を上げます。

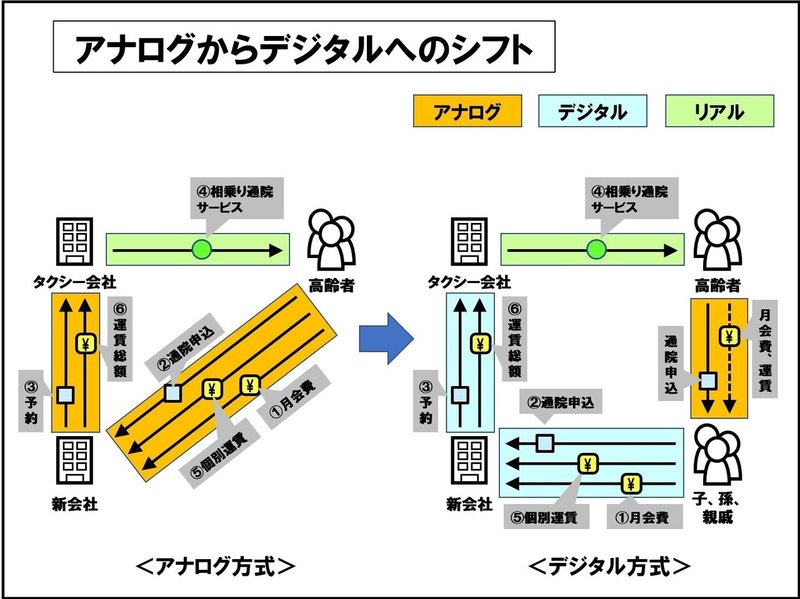

以下に3者の関係性を図示します。

どうやって事業化するのか

創業当初は私の地元で完全なアナログ方式(電話申込、現金決済)で実施します。

しかし、事業として成り立たせるには地元はだけでは規模が小さ過ぎます。同じ悩みを抱える地域は全国にあります。

そのような地域にも導入してもらうためには、どこかでデジタル化(スマホ申込、キャッシュレス決済、等)することが必須です。

これも本サービスを利用する高齢者に受け入れてもらうのは非常に難しい。

(はっきり言って無理です!!)

この問題に対する私見も以前の投稿で述べてきました。

スマホに関する一連の手続き、設定、各種操作を子や孫、親戚に支援してもらうのです。工夫すれば遠隔地からでも支援は可能です。

デジタル化によってサービス導入地域を拡大し事業化する目論見です。

アナログからデジタルへのシフトについて以下に図示します。

目指すゴールは何か

今後、デジタル庁が設立され社会のデジタル化は一層加速します。

高齢者に対するサービスもデジタルに移行していくでしょう。

デジタルツールだけ用意して ”さぁ使ってください” と言われて一人暮らしの高齢者が使えるでしょうか。

(絶対に無理です!!!)

現状ではスマホが使えないためにデジタルサービスの恩恵を受けられない高齢者が多発します。

そうなる前に周りが高齢者のスマホ利用を支援する仕組み作りが必要だと考えています。

その入り口として現在高齢者の最も深刻な課題である通院を最初に取り上げました。

通院でこの仕組みを作り上げた後で他の領域にも広げていく。

高齢者も含めてデジタル化の恩恵を受けられる社会にしたいと思っています。

最後に

サービス業未経験の私を温かく迎え入れてくださった太陽交通新発田中央の皆様には大変にお世話になりました。わずか半年で退社してしまうことになり大変申し訳なく思っています。

このご恩は上記活動によって新たな顧客層を増やすことでお返ししたいと思っています。

短い期間でしたが本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?