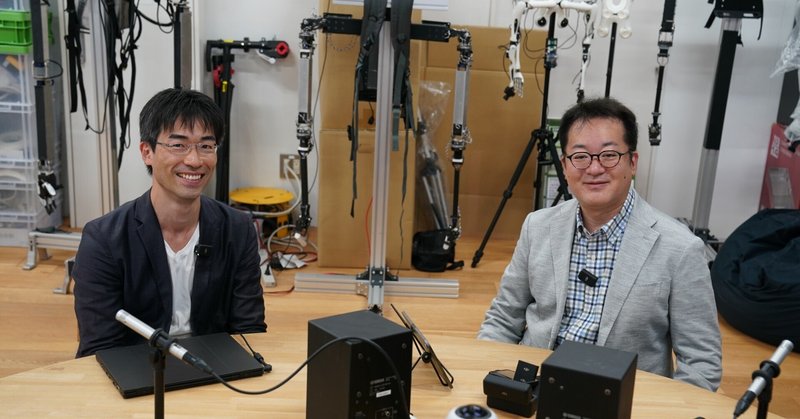

稲見×門内対談:身体情報学研究室(稲見・門内研)はこんな教員が運営しています

身体情報学研究室を志望する学生に向けて、門内靖明先生と稲見による対談を企画しました。門内先生の経歴や考えを聞き出しながら、私自身のこともだいぶ語りました。私たちが研究者を志したきっかけや、研究に対するお互いの考え、これから取り組む新しいテーマについて、ざっくばらんに話しています。我々の研究に興味がある方はもちろん、教員の人となりを知りたい方もぜひご一読ください。(構成:今井拓司=ライター)

なお、稲見が考える研究室の運営方針はこちら、研究方針はこちら、研究の概要はこちらもご覧ください。研究室の選び方についてはこちらに書きました。門内先生が考える身体情報学とテラヘルツ技術の関係については、こちらでも解説しています。

僕らはこんな子どもだった

稲見 今日はよろしくお願いします。実は門内先生とこち亀の話にとても興味があるのですが(笑)それは後にするとして、まずお伺いしたいのですが、門内先生は一体どういうお子さんでしたか。

門内 子どものころは、工作が好きだったんです。理科少年ではなく工作少年でした。小学生のころ、東工大のお兄さんたちがロボコンやっているのをテレビで見ていましたが、今思うとその中に、稲見先生もいらっしゃったんじゃないかと。

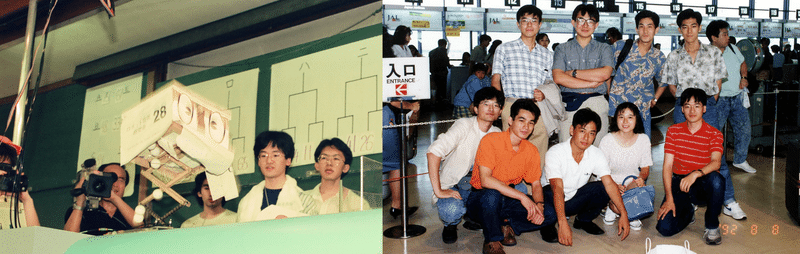

稲見 そうかもしれません。私は、学部3年だった1992年、現在のIDCロボコンの日本代表として国際大会でMITに行ったりしたんですよね。当時のロボコンはNHK総合でゴールデンタイムに放映されていたのでそれをご覧になったのかもしれません。

左:学内予選(右から2人目)、右:国際大会選出チーム(前列右)

門内 まさにそのころ見ていました。(東工大の所在地の)大岡山の商店街で自転車屋さんにタイヤのチューブをもらってロボットの部品として使うみたいな創意工夫を見たり、自分でも真似したりするのが楽しくて。

稲見 工作では、どういうものを作っていたんですか。

門内 例えばテレビでおもちゃのCMがあったら真似して自分で作れないかな、みたいな感じですね。すごくオリジナルなものを作るというよりは、目標やお手本があるものを、ハサミで紙を切ったり、セロテープや割りピンでくっつけたりして、自分なりに再現するみたいな感じでした。

稲見 秋葉原に行く機会はありましたか。

門内 中学生のころに行き始めた感じです。埼玉の公立中学校だったんですけど、すごく仲良くなった地元の町工場の息子がいて、彼と一緒に。中学生で『トランジスタ技術』を読んでいるようなやつで、彼に色々手ほどきしてもらって、ハンダ付けを学んだりしたのが今につながっているなと。

稲見 私は小学生のころ、太陽電池がすごい夢のデバイスみたいに感じてました。ただし小型太陽電池の電流でちゃんと動くモーターってまだあんまりなかったので秋葉原に探しに行ったりしたのですが。あとは水中モーターとかもすごい好きでした。

ちょうど私はガンダム世代で、友達から誕生日プレゼントにプラモデルとかもらってたんですけど、私はなぜか動かないものにはあまり興味がなくて。今から思うと、私はもともと動きの人(笑)。インタラクティブ/ダイナミクスが大好きなんですね。モーターを回したいかと、モーターをふたつ繋げて発電機として使ってもしかしたら永久機関できるかもと思ったりとか。あとは点滅電球が宝物。

門内 バイメタルで動くやつですね。

稲見 そうそう、あれがもう宝物で。それを探しに秋葉原に行って、でもどこで買ったらいいか、よくわからなくて。

門内 私はTVチャンピオンのプロモデラー選手権とかから学んでプラモデル作ったりするのも好きだったんです。どっちかというと動きよりも形の方に、より興味があったのかもしれません。

稲見 博物館とか、読んでる本とかは。

門内 博物館はたまに行ってましたが、理科少年ではなかったためか、自然科学系の展示は正直そこまでは刺さらなかった気がします。ロボットとか工業的なものにはすごく興味をもっていました。

稲見 私にとっては、電気通信科学館ですね。今はないんですが、当時の電電公社が作ったところが大手町にあって。逓信総合博物館とは違うんです。逓信総合博物館のコレクションはすごいんですけど、ボタンを押して動くような展示がほぼ無い。

電気通信科学館はボタンがたくさんあって、動態展示が多くて。例えば筋電義手とか当時からあったんですよ。腕のあたりに電極をつけて動かすと、ロボットもグーチョキーパーするとか。拍手すると、そこにちゃんと音源定位して、ロボットが寄ってきたりとか。私の中での至高の博物館。当時まだ未来館はなかったので。

門内 そういう原体験が、デモを重視される今の研究スタイルにつながっているんですね。

稲見 そうですね。門内先生、中学の部活は?

門内 中学校の時は科学部をやってました。運動をやる選択肢もあったんですけど、先にお話しした友達と一緒に、科学部にそれまでなかったロボット研究班を立ち上げて、部品を組み上げてロボットアームっぽいものを作ったりとか、そういうのをやってました。

あと、教室の入り口についているクラス表示を電光掲示板にしてみたり、体育祭でクラスごとにテーマを決めて校庭に巨大なポスターを掲示するんですが、その時に虎のキャラクターの尻尾をモーターで動かしたりもしました。当時の先生方のご理解やご協力には本当に感謝しています。

稲見 私は中高とも化学部なんですけども、小学生の時も理科委員会みたいなのに入っていましたね。私は第二次ベビーブームのピークの世代なので小学校が巨大化して、二つに分裂したんですよね。

その時に、顧問の先生が別の新設小学校の方に行っちゃって、おとりつぶしになってしまって。理科実験に一番近そうなところって、私の中ではなぜか新しくできた焼き物クラブだったんです。材料を乳鉢で混ぜるとか、電気炉とか使うので。でもその経験が高校生の頃酸化物超伝導体を作る時に役に立ったりしたんですが。……って話だけで1時間ぐらい話してしまいそうなのでこのぐらいにしておきます(笑)。

『こち亀』に登場した高校時代

稲見 門内先生は実はこち亀の大ファンと聞いているのですが、先生は中学に入ってからこち亀に、はまったんですか?

門内 90年代の半ば、小学校の中学年ぐらいですね。最初のきっかけは兄が読んでいたからなんです。最初に読んだのは確か88巻。

中学校に入った後も読んでいて、高校1年生の時に「こち亀カルト王選手権」という大会があって、友達から「ジャンプでそういう大会やるらしいぞ、出てみたらどうだ」みたいに言われて。予選をなぜか突破して、二次予選もなぜか突破して、最後は幕張メッセで優勝させていただいて。

稲見 幕張メッセだったんですか?何人くらい来たんですか?

門内 最後のステージに上がったのは5人だったと思います。ジャンプフェスタという集英社のイベントがありまして。そこで優勝できたので、コミックスの127巻に登場させていただきました。作者の秋本治先生にサインも描いて頂いたのですが、流れるようなタッチで両さんの顔が浮かび上がってきて驚いたのを覚えています。

「こち亀は何で楽しいのかな」って色々考えてみると、やっぱり今の研究にそのまま繋がっていると思うんですよ。こち亀がやたらマニアックなのは有名ですけど、色んな発想の組み合わせ方がすごいんです。例えばコミックスの84巻で、MDが出始めた90年代の前半に、全然関係ない音声をMDに録音して、継ぎはぎして違う文章を作り、「火の中に飛び込め」とか無茶苦茶なことを言わせるみたいな、技術を先取りした話もあるんです。

稲見 こち亀は新しいものへのキャッチアップが早いですよね。小学生向けのトレンド雑誌感があるというか。新しい技術が出てきた時に、それを面白く使ってみせるというか、現実に接続したドラえもん感があるというか。

こちらの研究室にいらっしゃる前に、門内先生の過去の業績を色々調べたとき、なぜか(検索結果の)上の方にこち亀がいつも出てくるという。(検索画面で)「門内靖明」の後にスペースを入れると(候補に)「こち亀」って出てくる。今後は「テラヘルツ」って出るかもしれませんけど。

門内 比べるようなものでもありませんが、こち亀での優勝を、今後本業の研究で超えていきたいところではあります。とてもハードルの高いことですけどね。

もう一つだけこち亀の話、いいですか。技術の話と同時に、マンガというメディアに対するメタ認知みたいなものに、今思うとすごく影響を受けたなと思ってます。例えば、星逃田というキャラクターがいるんですけど、「俺はマンガの枠の中に閉じ込められるのは好きじゃない」って言って枠を壊して、枠からはみ出るような演出があったりとか。他にもいろいろあるんですけど、文字通り枠に収まらない表現を追求している。

そういう姿勢って研究でも大事だと思うんです。プラットフォームがあって、その中でやるだけではなく、そこを崩すのも自然な選択肢として持つということですね。そういうマインドが形成されたのはこち亀の影響なのかなって思います。

VRと出会って研究者の道に

稲見 大学入ってからはどういう感じですか。門内先生は我々がいま教えている本学工学部計数工学科のご出身ですけど、なぜ計数工学科に進学しようと思ったんですか。

門内 今から思うと、偶然でもあり必然でもあるように感じるんですけど、稲見先生の先生でいらっしゃった舘暲先生のバーチャルリアリティという技術に魅力を感じました。元をたどれば小学生ぐらいの時に、ランダム・ドット・ステレオグラムとかの立体視がブームになったり、任天堂のバーチャルボーイが出たりしていたのがきっかけだったかもしれません。

稲見 私も立体視は大好きでした。アナグリフとか頑張って自作してやってましたね。ランダムドットステレオグラムができる前、私が小学生の時です。赤と青のセロファンの眼鏡をかけて。あとは、自分で描いた視差画像を頑張ってちゃんと裸眼で平行法と交差法で立体視をする練習とか。

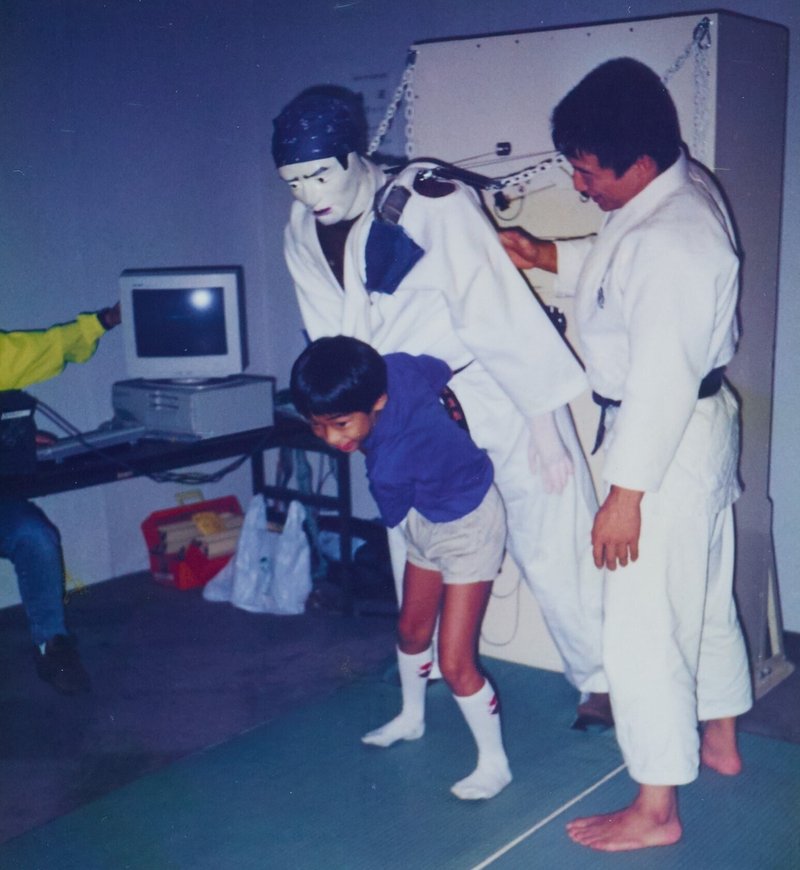

門内 私も、ほんのちょっとだけ形が違う2つの図形を並べて描いて立体視してみると、手前に飛び出したり、奥に引っ込んだりして見えるのが面白かったですね。そういうわけで、VR自体は元々言葉としては知っていたこともあり、「研究できると楽しいだろうな」と思っていたので、計数工学科に入るという選択肢自体に迷いはなかったですね。ただ実際に専門を決めるときに、私の大学院での指導教員だった篠田裕之先生が、より物理的なところでVRにアプローチする研究をされていまして。その研究が非常に面白くて、今につながる研究はそこからスタートしました。

稲見 触覚だけではないんですよね、篠田先生の研究室。色々やっていらっしゃる。

門内 篠田先生は空中超音波触覚ディスプレイの研究で特に有名ですが、私が一番興味を持ったのは二次元通信という研究です。二次元の面を介して電磁波を送る。そうすると普通の無線のように波が三次元空間中に散らばらず、二次元空間に閉じ込められて、非常に効率よく送れる。加えて、無線で電力も送れたりするんです。とても夢のある技術だと思います。

そして、篠田先生がそれを考えられたきっかけが面白くて、最初は触覚が起点だったそうなんです。AIBOというソニーのロボットが出てきたときに、ロボットの表面にたくさんの触覚センサーを作ることを想定すると、ワイヤーをたくさん這わせないといけなくて、とても現実的じゃないと。「では表面に沿って波を送ればいいんじゃないか」という発想をされたのが、めちゃくちゃかっこいいなと思って。そこが琴線に触れました。

稲見 そのとき舘研では、梶本裕之先生中心に、触覚のセンシングをカメラを使ってやろうとしてました。(触覚の分布をカメラを使って計測する)ゲルフォースとかを作って。

プレイヤーからクリエイターへ

稲見 そうやって研究の専門が決まってきたと思うんですけど、どのタイミングで博士に行こうと思ったんですか。

門内 漠然と「ロボットとかVRとかの研究をしたいな」というのは、大学の最初のころから思ってはいたんです。ちょっとカッコつけたような言い方になっちゃうかもしれないんですけど、『こち亀』で優勝した後に、「人の作ったものを追いかけるのは一区切りだな」というような感情が少し出てきたんですよね。自分が作る側になることに対して関心が出たきっかけにもなったんです。

稲見 つまりプレイヤーからクリエイター側に変わった。

門内 その時にはまだなれていないわけですけど、モチベーションとしては変わった気がします。

稲見 実際に博士に進もうと思ったのはどうしてでしょう。

門内 博士に進もうと思ったのは、やっぱり修士の研究が楽しかったのが大きいと思います。修士のときに、かなり自由にチャレンジさせていただいたんです。先ほどの二次元通信の研究にそのまま取り組むのではなく、ちょっと前提を変えるようなアプローチを試したりして。それで、やり足りなさを感じているうちに博士進学の出願の時期が来たので決めました。

未知への挑戦は大歓迎

稲見 今までその研究室でやってないテーマを立ち上げるのって、なかなか大変ですよね。実は私も博士でやったんですが。

門内 大変ですよね。

稲見 ただ、学生の立場だと大変ですが、教員という立場になると学生から新しいテーマが出てくるのはうれしいものですよね。私は先端学際工学専攻の所属だったんですが、門内先生がご出身のシステム情報学専攻の先生方にしても、学生が発案の新しいテーマはむしろ大歓迎でしたよね。

門内 そうなんですよ。卒研でお世話になった石川正俊先生や、篠田先生との共同研究室を主宰されていた安藤繁先生からも本当にいろいろ影響を受けたのですが、皆さん一様に「知らないから、分からない」といったスタンスを一切取らないんですよ。知らないことであっても、本質的な部分はどこかを見抜いて、スパッと鋭いコメントでフィードバックしてくださる。幸いなことに、学生の間を通じて、たくさんそんな体験をさせていただいたと思います。

そういう姿に触れていくと、「まだやられていないことでも、然るべく考えていけば、できるようになるんじゃないかな」という気になります。それは、実際にはとても難しいことではあるんですけど、知らないことや分からないことだらけの世の中を生きていくうえで、そんな気にさせてもらえる環境はありがたかったです。

稲見 ご自身が学生だった時と比べて、今の学生さんが変わったところ、変わらないところはどう感じますか。

門内 今の学生は、ツールが発達している時代、発達というか全然違う時代に生きているなと思います。横のつながりがスマートというか、協調作業とかも年々うまくなってきている印象がありますし。友達同士でうまく意見をすり合わせたりしながら、一つのものを作ったりするのは昔からありましたが、最近の学生は特にうまくやるなという印象ですね。

稲見 自分が学生のころにあたふたしていたことを、もっとスマートな方法で塗り替えて、より先のことをやっている感じもします。

世界を広げる国際経験

門内 あとは若い学生ほど、みんな英語がうまいんですよね。教育がうまくいっている証拠だろうなと思うんですけど。

稲見 私もびっくりしてます。確かに東大の英語の授業もしっかりとやっているみたいですよね。門内先生は博士課程の時に海外に行かれていましたが……。

門内 それまでも英語の読み書きはある程度できたんですけど、しゃべるのはその時が初めてで、特に最初の数か月はかなり苦労しました。私の場合はドイツにいたので、サバイバル程度にドイツ語も勉強しました。買い物や、髪を切りに行ったりしないといけないですし。

ドイツには、カッセル大学で光半導体やMEMSを研究されている Hartmut Hillmer 先生のラボに、国際会議で親しくさせて頂いたご縁で1年間渡航しました。Hillmer 先生は、マイクロミラーアレイといって、静電駆動で開閉できる100ミクロンくらいのミラーを大量にアレイ化・タイル化して窓ガラスに組み込み、室内の日照量を制御して省電力化を目指すという、挑戦的な研究もされていました。

それ自体とても面白い話なのですが、そのミラーの寸法が、博士課程で取り組もうと思っていたテラヘルツ波の波長とちょうどマッチしそうだったんですね。すると、マイクロミラーアレイをベースにして、テラヘルツ波を制御する新しいデバイスが作れそうだと思ったわけです。それまでの計数の授業や研究では触れてこなかった、クリーンルームでのデバイス作りについて知る良い機会だとも思いました。

実は Hillmer 先生は本格的なバイオリニストでもあるのですが、私もちょっとだけバイオリンをかじっていて、学生サークルでもやってたんです。それで、渡航の際にバイオリンも持って来るように言われて、先生が入られていた大学のオーケストラにも入れていただいたんです。街の教会で演奏したりもしました。あと、在籍したラボがすごく国際的で、だいたい20カ国ぐらいから人が来ていたんです。すると、そこにいながらよくパキスタンの様子を聞けたり、ちょうどアラブの春のころでエジプトの友達と話をしたりもしていました。

あるとき、ドイツのグループが面白い論文を出していたのを見つけたので、Hillmer 先生に著者について尋ねてみました。するとご存知で、すぐにマールブルグ大学でテラヘルツ帯の光物性や半導体の研究をされている Martin Koch 先生を紹介していただきました。それで結局、1年後に一度帰国した後にもう3か月間、再渡独して Koch 先生のラボにも滞在させて頂きました。そこでようやく、本格的なテラヘルツの実験ができるようになって、博士論文を書いたのでした。今思うと、かなり綱渡りでしたね。そんな感じで、色んなチャンネルで国際経験を積ませていただいたので、本当に世界が広がりましたね。

左:Hillmer先生と実験室にて、右:Koch先生のラボ合宿でイタリアのエルバ島へ

稲見 僕も先にお話ししたようにロボコンの国際大会でMITに行って、東工大、MIT、ケンブリッジ、ダルムシュタット工科大学で混成チームを作って、その中で議論してプロジェクトをやったんですけど、その時は鼻血が出るほど英語ができなくて、通じなくて…。

門内 とにかく短いですよね、期間が。

稲見 作るのは1週間ほどで、本当に短いんですけれども。頑張って伝えようとしても、「絶対こっちの方がいいのに」というアイデアが届かなくて。夜になると日本人同士集まって、「俺たちだけでチーム作らないか」みたいな、非生産的な話になってしまって、それが悔しくて悔しくて…。

……というのはあったんですけど、一方でそこにいた時に、MITの予選で優勝したThomas Massieという、その後「PHANToM」という触覚デバイスを作ってベンチャーで成功して今は米下院議員をやっているという、すごいギークがいたんです。彼だけとは話が通じたんですよ。

仲良くなってよくよく聞くと、彼は当時、触覚を提示するバーチャルリアリティのデバイスを自分で作っていて、それがファントムの元になるんですけども。ちょうど私も触覚を提示するようなデバイスを、大学のロボットサークルで作っていたので気が合って。英語が下手でも、ある程度同じような興味を持っている人同士だったから、もしかすると日本人同士で分野が違う人と話すよりも、話せる可能性があるのかもしれない。

わかってくれる相手は世界にいる

稲見 そういう友達ができたので、「またいつかMITで研究したいな」と思っていたら、電気通信大学の教員だった2005年に在外研究する機会があって。そのとき滞在先に選んだのがかつてThomasに案内してもらったMIT CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) いわゆるAIラボというところでした。

そこにいたのは5カ月ぐらいだったんですけど、ようやく英語がうまくなったというより、下手な英語でも恥じずに話すようになりました。そうすると相手が言い直してくれるので、それを覚えながらだんだん話せるようになった感じで。私は本当に苦労しましたね。ただそれでも話すようになったお陰で滞在中にMIT Media Lab(当時はMERL在籍)のRamesh Raskarと親友になりました。 一緒に朝まで飲みながら研究ビジョンや次のキャリアのことを考えたりとか。

門内 アイデアや考えることが近い人同士であれば、言語を超えて、概念的なコミュニケーションができるってことですよね。

稲見 そうですね。小学校の時、いくら博物館の話とか太陽電池の話をしても、周りのクラスメイトからは「稲見君は科学的だよね」って言われて、いつもスルーされていたんです。ドラえもんの話なら聞いてもらるんですけど。でも活躍の場を世界に替えれば、「どんなにニッチなことやっても、面白いと思ってくれる人はいるんだ」と信じられたのは、それがきっかけだった気がします。

今では家族ぐるみで付き合うような研究者友達が海外に何人もいますが、やっぱり似たような視座を持ってますね。出会う前はある意味研究上のライバルでもあるんですけど。ライバルって同じ情報インプットがあったときに同じようなアウトプットが出る、つまり思考プロセスや行動規範が似てるってことでもあるので、少ない言葉でもすごい共感しやすいし、いい仲間になれたんだなという気がします。そういう意味では、私以上に英語に苦手意識がある人もいるかもしれませんが、一番大切なのは話す中身。つまり面白いと信じることを、とことん突き詰めることだと思います。

門内 あとは何でも「日本に固有なのか、どこの国でも同じなのか」といった視点で、日本のことを相対化できるようになるっていうのも(海外での経験には)間違いなくありますよね。

稲見 そうですね。海外の人に、いかに日本のアニメが好きかを語られることによって……。

門内 自国の魅力を再発見できますね。

稲見 フランスに行った時に、「お前が読んだことのあるマンガを全部言ってみろ、俺は多分それ以上読んでるはずだから」みたいなことを言われました。

門内 頼んでもないのに、ドイツ語版の『バガボンド』を貸してくれたりとかしました。

ワイヤレスと人の共進化

稲見 さて、話をちょっと研究の方に変えましょう。門内先生は博士課程の時に今につながる、ワイヤレスインタラクションやテラヘルツの研究にテーマを移されましたが、ワイヤレスインタラクションという分野自体の面白さを、門内先生の言葉で説明するとどうなりますか。

門内 そうですね。もともと人間の視聴覚は20世紀になってからものすごく拡張されたと思うんですね。ラジオとかテレビとかいった無線の技術を使って、人間の視聴覚では普段は見えないものが見えるようになった。それこそスケールの違うものとか、VRを使えばバーチャルな世界まで見えるようになった。逆にそういう需要が無線技術の発展を促した歴史があったと思います。つまり、人間の視聴覚と無線の技術は、ある意味で共進化をしている。

それが今後どこに向かうのかを考えたときに、例えば今のスマホの映像を見ても非常に高解像度で、それがちょっとだけ上がっても、我々はそんなにハッピーにならない。でも、人の身体とか心について、感覚の受容器やニューロンというレベルで何かを解明したり、計測したり、制御したりすることを考えると、情報量の観点から今までの無線技術だと間に合わない(十分な情報量を伝送できない)と思うんですね。

だとすると今までの電波よりも、より周波数が高い(より多くの情報量を送れる)テラヘルツ波を使うようになる。そうなれば今度は、人の身体や心とテラヘルツ技術が共進化するのではないかと考えているんです。そんな感じで、ワイヤレスという技術が、身体や心の拡張に繋がってくるのが面白いと思っています。

稲見 私は身体情報学分野で新しく教員を迎えられるようになって、「どういう方と一緒に研究すると面白いかな」と思ったときに、私と同じ分野の方も当然候補として考えていました。でもそれって良くも悪くも想定内で、私にとってもこのラボにとってもチャレンジにならないかもとふと思ったんです。イノベーションって、新結合というか、「本来繋がらなかったものが繋がったときに価値になる」ということじゃないですか。せっかく独立した研究者としてやってきた方とペアを組むならば、まさかこんなところが繋がるとは思えないところを繋げて、新しい学問を作っていく方が価値がある。

そう思ったときに、門内先生がやってらっしゃるワイヤレスインタラクションってものすごい未来があると考えました。本当に学問として融合するのはちょっと先になるかもしれないですが、今から一緒に始めることによって、我々からアドバイスを受けた学生が、将来、新しい学術領域を立ち上げるのかなと直観しまして。それで、実際にいらしていただいたら非常にうまくいって。確かに今ここに未来がある気がしますよね。

心と体のワイヤーを外す

稲見 とはいえ実際のところ、身体とワイヤレスって具体的にどういう繋がりがあるんでしょうか。

門内 例えば人間は基本的には細胞からできていますし、身体って単純に水が何十リットルもあるのとは違って、一つ一つがセルとして区切られていて、お互いに物質、すなわち情報をやり取りしている。人の身体自体がそもそもコミュニケーションの総体として成り立っているわけです。さらにその人は、個人で独立しているわけではなくて、人と人との間でもコミュニケーションをしている。今のところは主にオーディオビジュアル、それに触覚が多いですけれども。

そう考えると、何かセルに相当するものがあって、それが周りと情報をやり取りすることが、生きているということなのかなと思うんですね。だとすると、セルの間をつなぐ技術を作ることによって、われわれの身体の在り方であったり、引いては社会の在り方に関わる技術が作れるんじゃないかと思っています。電話も昔は固定電話で、ケーブルがクルクルするようなものだった。それがコードレスホンになって便利になったのはもちろんですが、スマホに進化すると私たちの生活スタイルや考え方まで変わりました。

また、テラヘルツ波は水に吸収されやすいという特徴もあります。すると詳細は省きますが、身体の大半は水なので、身体にテラヘルツ波を照射すると音圧の周期変動、つまり超音波を出せることが最近分かってきました。ふつうの超音波エコーみたいに、(音響インピーダンス整合のために)皮膚にジェルを塗って振動子を密着させなくても、体内に超音波を送れるようになるわけです。体内って海中と同じで電磁波が圏外になる世界なのですが、テラヘルツ波の性質をうまく使えば、身体の外側のドライな世界と、内側のウェットな世界とを繋ぐ架け橋になるのではないかと思っています。

こんな感じで、ワイヤレス技術は人間の存在を拡張していく上で不可欠なものですし、逆に人の在り方がワイヤレス技術を進化させていくのかなと感じています。

稲見 本当にその通りで、生物としての人、いやほとんどの生物は個体のマクロなレベルでは基本ワイヤードなわけですよね。無線生物という概念がないのであえて有線生物とは言わないだけですけれども。視覚とか聴覚とか嗅覚によるコミュニケーションはワイヤレスですが、それは個体を超えた話ですよね。個体内では常にワイヤーが繋がっている。外界と膜で仕切ることで誕生したのが生物なわけですから。

逆に、我々の研究がうまく進んだ未来から見たときに、「なぜ21世紀初頭まで、人類は血管や神経というワイヤーに縛られていたんだろう」みたいなことを不思議に思う人が出てくるかもしれません。

門内 稲見先生の研究で「ジザイ・フェイス」という、顔のパーツ、感覚器がそれぞれ独立しているようなものがありますよね。藤子・F・不二雄の『21エモン』にも描かれている世界のような。それは一つの形を示しているかもしれません。パーツの間がワイヤーで繋がっているのは制約でしかなくて、それがワイヤレスによって解き放たれると、生命の在り方が全く変わってくるんじゃないかと思っています。

切り口は自由自在

稲見 最後になりますが、今回の記事を読んでいただく、我々の研究室に興味を持ってくれた学生さんに、何かメッセージはありますか。どういう人に来て欲しいですか。

門内 身体にアプローチをする方法は色々あると思います。自分の興味や得意技に従って、好きなアプローチを取れることが、研究対象としての身体情報学分野の大きな魅力だと思います。

例えばプログラミングが好きな人もいれば、ものづくりが好きな人もいれば、「まだ何が自分の興味・強みか分からないけれども、色々試してみたい」といったときに、色んなアプローチが可能な包容力のある分野だと思うんです。なので、きっかけは何だっていいので、多くの方に志望してもらいたいと思っています。

稲見 私自身も修士まではずっと生物工学、いわゆるバイオテクノロジーの研究をしていたんですね。なぜ博士からバーチャルリアリティとかテレグジタンスの研究室に行こうと思えたかというと、やっぱりまだ分野が若くて、「辺境から来た自分にも、どこか貢献できるところがまだあるかもしれない」と信じられたからなんですよね。

より伝統的な分野になってくると、その分野体系の中での積み重ねがすごい大切です。もちろん、新しい分野の研究だからこそ多岐にわたる知識が必要なんですけれども、それを超えて何か、ちょうど学園祭前夜というか、色んな人たちが「自分のできることを手弁当で持ち寄って盛り上げていこう」みたいな、えも言われぬ熱気を当時のVRコミュニティに感じたんですよね。

我々の研究室も、そういう場でありたいなと思っています。できるだけ十人十色の様々なバックグラウンドの学生がうちの研究室に所属する形にしたい。過去にも色んな人たちが、社会人や留学生も含めて来ていますし、卒業後はさらに多様な分野で活躍して欲しいなと願っています。

2003年に電気通信大学で研究室を立ち上げてから20年ほど経ち、私が主査や主任指導教員として指導した博士は2023年末の時点で25名になりました。卒業生はメーカーに行ったり起業したり、日本や海外の大学でPIになったりというある意味理工系定番のキャリアだけでなく、官僚になったり、商社に行ったり、クリエイティブスタジオを立ち上げたり。そういえば先のジザイ・フェイスを共同開発したOBはいきなり吉本興業に就職して驚きました。卒業生たちからたまにいろいろ話を聞くと、教員って教え子の数だけ人生を楽しむことができるんだな、としみじみ思ったりもします。

大きなジャンプの足掛かりに

門内 私の研究ではものづくりをすることも多いんですけれども、よく言われるのが、最近の学生は例えば小さいころにプラモデルとかあんまり作っていなかったり、ソフトウェアの方が得意だったりする。それはそうなんですけど、重要なことは、意外なものまで実は自分で作れそうだというマインドを持てるかどうかだと思うんですよね。

ちょうど昨日も、100ミクロンぐらいの構造を持った小さい部品に、金属の粒子をスプレーで吹き付ける作業を学生と一緒にやったんですけど、途中の惜しいところで失敗しちゃったんです。ただ、そういう経験をすると、自分の手や目では一見難しそうなことでも、工夫次第でかなりのことができるとわかってきます。そして、手先の器用さは必ずしも決定的なファクターではなくて、考え方や工夫の仕方が重要だったりする。そういうことが分かってくると、学生はどんどん先に進めるようになります。やり方次第でいろんなことができるよ、ということを具体的に示すのも、研究室としては大事かなと思っています。

稲見 そうですね。研究室の役割って、学生が一人で勉強したりとか、自分たちだけだと1ぐらいしか伸びない能力が、組織に来ることによって5とか10ぐらいに伸びる。うまくレバレッジが効くというか、我々がいい意味でのアンプリファイアーになればというところだと思うんですよね。その意味で、むしろ我々の研究室に来て、それを足掛かりとして、将来のより大きなジャンプにつながってくる、そういうことを目指す人たちに来てほしいなと思っています。

というところで、だいたい時間になりましたので、今日はこのぐらいにしたいと思います。どうもありがとうございました。

門内 ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?