【ふしぎ旅】十六羅漢岩

山形県の海岸沿いを新潟から秋田方面に向かって走ると遊佐町という小さな町がある。

夕日が美しい海岸がある所として知られるが、冬などにそこを訪れると、日本海側独特の、荒れた海で、岩に激しく波しぶきをあげ散っていく、そんな寂しい風景だ。

いや、むしろ穏やかな海の日の方が珍しいのではないか?

そんな、日本海側ではありふれたの景色の中に十六羅漢岩と呼ばれるところがある。

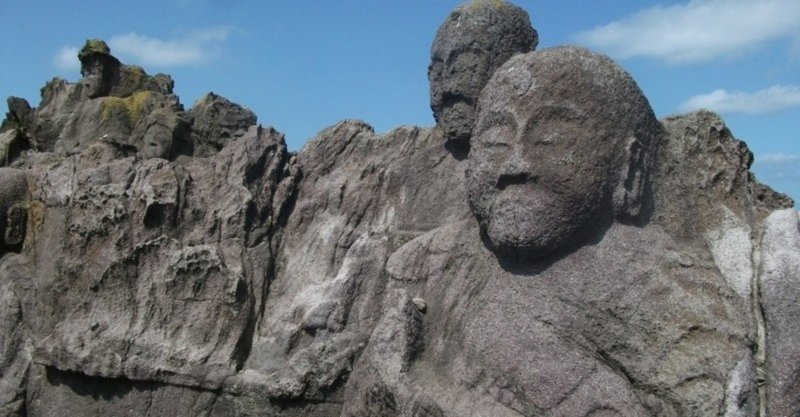

一見すると、そこはただの岩場にしか見えない。

日本海の海岸沿いには、このような風景がずっと続くことが多い。

ところが、だ。

よく見ると奇妙な形の岩がある。

人の形?そう、正確に言えば仏像だ。

今から、150年以上前の1864年(元治元年)日本海の荒波で命を失った漁師達の霊の供養と安全祈願を願って、海禅寺の寛海和尚が、地元の石工達に、この海岸の岩石に羅漢像を彫るように指揮し、5年の年月をかけて、明治元年に22体の仏像が完成した。

16体の羅漢に釈迦牟尼、文殊、普賢の両菩薩、観音、舎利仏、木蓮の三体の像を合わせた計22体の仏像があると言われている。

もっとも、仏像が彫られているところは、かなり足場が悪い岩場であり、また海が荒れているということも多く、全てを見ようとするのは、なかなかに危険で難しいのだが。

ただ、そのような岩場を歩き、ああ、あそこにも、ここにもという感じで仏像を探し歩くのは、何やら宝探しでもしているようで楽しいものだ。

とりわけ、岩一面に仏像が彫られているメインの場所は圧巻で、そこには確かに、そこに住む人の幸福を願う祈りと信念のようなものを感じることができる。

150年以上も昔、まだ明治になる前に作られた像であっても、その祈りだけは、この岩場の仏像の中に生きている。

残念なことは、この仏像が彫られた岩は、かなり柔らかい性質のものであるらしく、また風雨に直接さらされていることもあり、像の浸食が進んでいるらしいということだ。

おそらく、何らかの保護をしなければ、これから100年、あるいは200年先に、仏像が、このままの形であることは無いだろう。

多分、像はいずれ、また岩に戻り、そして砂となって、風に散る日がくるのだ。

それでも、その仏像に込められた、皆が幸せであれ!という祈りだけは、正確に言うならば、そのような祈りを持つことができる人間の心だけは、何百年、あるいは何千年先の未来まで風化しないで欲しいということを私は切に願う。

お読みいただきありがとうございます。 よろしければ、感想などいただけるとありがたいです。