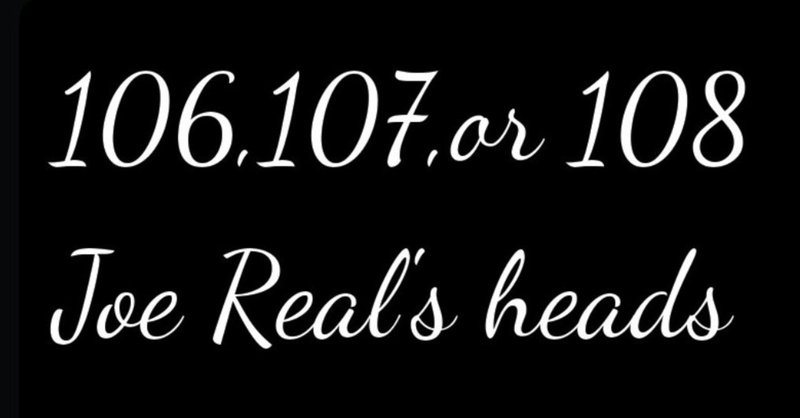

【第4巻】106つ、または107つ、ないし108つのジョー・レアルの生首【まとめ読み版】

チョビ髭はその59秒を言い切ると腕を組んで座り直した。

「さぁっ! やってくれ! 俺は覚悟ができてっからよ!! スパッと一気に……」

「おい」

「うん?」

振りあおいだチョビ髭の鼻先に、男の拳がふり下ろされた。止めるヒマもなかった。

ぐぇ、と間抜けな悲鳴を上げながら後ろに倒れるチョビ髭。死んだかと思ったが、それほどの強さの拳ではなかったように感じた。

「2人ともこれで許す」黒づくめの男の背中は言う。「すっかり冷めちまった、上も下もな。2人で “今日だけ”、仲良くしな」

男は苦笑しながら、最後に付け足した。

「しかしお前は……よく喋る……!」

今度はこっちを向いた。やっぱり苦笑していた。

「あんた、名前は?」

「……セルジオ」

「セルジオか。俺はブロンドと呼ばれている。まあ、なんというか……ああいう場で自分のワガママを言える奴はそういない」

歩いて、俺の脇をすり抜けていきざま、右の拳で俺の右肩を痛いくらい強く叩いた。

「また会ったら、ゆっくり話をしよう──敵同士じゃなければだが」

それから静かに、その場を立ち去った。

平和に終わったのに安堵したのか不満だったのか、観衆たちもぞろぞろと帰っていった。

うぐ、と間抜けな音を立てながら起き上がるチョビ髭。鼻から血が出ているだけだ。やはりただのパンチだったようだ。

相手の後ろ姿を見送ったチョビ髭は「はぁ、痛ぇ」と呟いて鼻をぬぐった。「血が出てら」

それから、おいあんた、と俺に投げかける。「俺の鼻、折れてるか? 曲がってるか?」

「いいや、鼻血だけだ。だが腫れ上がってるようにも見えるな」

「よせやい、鼻がでかいのは生れつきだ」

「そうか」俺はこの時はじめて笑った。「血が出て小さくなればいいな」

「うるせぇや!」チョビ髭も笑った。

「ねェん、あんたァ」

その会話に化粧の崩れた女が割り込んできた。

「あんた男前だったわよォ。ホントにホント。あんたが囁いた『あいつに助けを求めろ』とか『つらそうな顔でにらめ』ってのが効いたのかもね」

「ばかやろう! それはあくまで作戦の一部ってぇやつだ! 主菜は俺様のこの喋り……。はぁ、鼻が痛ぇ……」

俺に話しかけたのも、あの女の顔つきも、こいつの策だったのか。

でかい鼻の下に、チョビ髭を生やしていて、パンツ一丁でおまけに鼻血を出して間抜け極まりない姿だが、こいつはもしかするととんでもない奴なのかもしれない。

「あんたのお喋りステキだったわァ……『女は助けてやれ』なんて……もうグッときちゃった……ねぇ、今日はお安くしておくから、あたいと一晩……」

「ばかやろう! 鼻は痛ぇし腹は打ったしそんな気分になれっかよ! そもそもおめぇのとこの……待てよ……」

ばかやろうと怒鳴った直後なのに、チョビ髭はいきなり女に、ケガはねぇか? 身体は? もうそんなに痛くねぇか? そうかよかった……と優しくしはじめた。

何か企んでいるな。俺は直感した。

「とりあえずお前、店に戻りな。俺は身体中痛ぇから、このマットはしばらく借りるぜ」

ありがとね、ありがとうねェ……と感謝しながら、女は娼館に戻った。

「おいあんた、セルジオつったな」しばらく鼻をさすっていたチョビ髭は言った。

「さっきの助け船は本当にありがたかったぜ。感謝するよ。それでなぁ……俺とちょいと、一儲けしねぇか」

一儲け? さっき殺されかけたってのに?

「……いつだ?」

「今だ」

「今?」

「ここの娼館から金をもらうんだ」

「どうやって?」

「そもそもが、ここの店がよ、女に予約が入ってんのに、うっかり俺に渡したってのがコトの起こりなワケよ」

あんたが強引に連れ込んだんじゃなかったか? と聞きたくなったが、呑み込んだ。

「そしたらおめぇ、コトに及ぼうとしたら、『殺してやる』つって部屋に乱入してきた乱暴な野郎によ、いきなりマットレスごと持ち上げられて窓からポイよ。そういう時はよ、『お客様ちょっとお待ちを』つって、店のもんがノックしてよ? 『えぇ、お客様、お楽しみのところすいませんが、行き違いがございまして』と申し上げるのがスジじゃねぇか?」

チョビ髭は自分で言っているうちにプンプン怒りはじめた。自分で自分に魔法をかけているみたいだった。

「こりゃあおめぇ! 完全に店の手落ちじゃねぇか! 俺はマットごと窓から投げ捨てられてよ! 殺されかけてよ! 顔を殴られて鼻血が出て、鼻が膨れちまってるわけよ! 許せねぇ!!」

鼻は元からでかいとさっきお前が、と言う言葉はもちろん呑み込んだ。

「こりゃあもうよ! 治療費と、慰謝料ってぇやつを取らなきゃいけねぇよ! 収まりがつかねぇ! そうだろ!」

俺は「まぁ、そうかもな」みたいに黙って曖昧に頷いた。

「ようしそうか! そうとなりゃあ!」

雄々しく立ち上がったが、よれたパンツ一丁に靴下だけだ。腹も出ているし背も低い。堅くなった丸いパンが立ち上がったみたいに見えた。

「あんた証人になってくれ! あの男に殺されかけた、顔を何度も殴られた、ってな!」

チョビ髭はその姿で堂々と娼館のドアを開けた。店の主人らしい、胸もあらわなギラギラのドレスを着た豊満な女が「あらお客さん」と言いながら出てきた。こういう店には珍しくメガネをかけている女だったが、左側の耳かけが曲がって、左頬も少し赤くなっていた。

チョビ髭は女を押し止めて「おい! この店はひでぇもんだ!」と叫んでから、山津波のような勢いで喋りはじめた。

俺は一応、ドアを押さえながらその様子を見ていた。奴は女主人より背が低い。犬が噛みつこうとしてるように見えた。

…………あるいは、弁の立つあの野郎と仲良くできたら、俺はもっとやっていけるんじゃないか。

俺は考えはじめた。

この西部でやっていくには銃ひとつあればいい。俺は汚い仕事もいくつかこなして、五体満足で成功させた。

だが所詮は「銭」くらいの値段だった。数日で消えるような金だ。

俺はそんな風にこれからもやっていくのか? いや、そうはいかない。どこかでドカンと儲けられるような、でかい仕事をやらなきゃいけない。……それも、いくつも。

俺はだいたいは人並みくらいにはできる。だがあくまで人並みだ。特技と呼べるものはひとつきりしかない。ものを考えるのは、少し上手いかもしれない。さっきみたいに冷静に切り抜けることもできる。

だがあいつの口の達者さはそれ以上に身を助ける。あいつ自身だけじゃなく。俺のことも──

「あいつは何をやってるんだ」

背後から聞こえた声に俺はギョッとして振り返った。

黒づくめの男、ブロンドが立っていた。

「あんたどうしてここに?」

不意の再会に驚きながら聞くと、ブロンドは綺麗に剃ったピカピカの頭を撫でた。

「帽子を、2階に忘れてな」

馬に乗ったら頭が涼しいもんで気づいたんだ、と言って、ふふ、と笑った。ごく普通の色男に戻っていた。

男が、3人いる。

一芸には秀でている(その一芸の話は後にしておこう)が、その「一芸」しかない俺、口のやたらと達者な奴、年嵩で経験豊富そうな腕っぷしの強そうな男。

俺もあのチョビ髭みたいに、何かを企むべき時期なのかもしれない──

「また会ったな」俺は切り出した。

「ん? ……あぁ、確かにまた会った」ブロンドはまたふふ、と笑う。「さっき別れたばかりだがな」

「今は敵同士じゃあないよな?」

「そうだ」

「あんた、独り身か?」

「結婚はしてないし、これからもしないつもり……」

「あぁ、そうじゃない」今度は俺が笑った。「どこかのグループに入ってないか、って意味だ」

「そういう意味か。そういう意味でも、俺は独り身だ」

「どうだろう? この先の飲み屋で、少し話を」

「ばっかやろう! それがお客さんに対する態度かよぅ!」

俺たちの会話はひときわでかい罵倒でさえぎられた。チョビ髭がメガネの女店主を相手に真っ向から口論の最中だった。

「でもねえお客さん、いくらなんでもそんなお金は……」

「なにいっ。いいかい姐さん、俺はよ、身の丈がこんなにでかい、怒りまくった男によ、『殺してやる』って言われて! 顔がこんなになるまで十何回も殴られたんだぜ! 鼻がこんなになっちまった! もう痛いったらありゃしねぇや! この腫れた鼻は一生治らねぇかもしれねぇんだぞ! それもこれもよう! みんなこの店が悪いんじゃあねぇか!!」

「取り込み中のようだな」ブロンドは店の中から姿が見えないよう、俺の背後に隠れた。「あの髭は何を怒ってる?」

「あんたに窓から落とされたのも、あんたに殺されかけたのも、あんたに殴られたのも、この店の……この店にも、責任の一端がある、って言うのさ」

俺は相手の怒りを再燃させないよう、言葉を選んでごまかしながら説明した。

「客の予約がごっちゃになったのが悪い、とな」

「それは……確かに……そうかもしれんな。それで、怒ってどうする?」

さっきまで「殺してやる」と怒っていた男の言とは思えなかったが、たぶん普段は冷静な男なのだろう。何かの一線を踏み越えるとああなる。たぶん女絡みの一線だ。

「金をもらうそうだ。顔の傷の治療費を、この店から。それに慰謝料ももらうと言ってた」

「ははぁ! いや……図太い奴だ!!」ブロンドは心底感心したように言ってから、顎に手をやった。「さっき死にかけたってのに、銭をむしろうって言うのか」

「……それでだ、さっきこの先の飲み屋で、少し話をしよう、と言いかけたよな?」

「あぁ、話してもいい」

「あいつも混ぜて、ってのはどうだ?」

俺は親指で、店の奥でわめくチョビ髭をさした。

「…………お前、面白いことを考えついたらしいな?」ブロンドはニヤッ、と笑った。「確かに面白そうだ」

「まず面白いのは」俺は囁いた。「あいつがこっちに戻ってきてあんたの顔を見たら、どんな風に反応するかだな」

「……そうだな……あいつの顔はそりゃあ……見ものかもしれん……」

俺たち2人はゲラゲラ笑いたいのをこらえて、中に聞こえないようにクスクスと笑った。

それから俺たちは、チョビ髭の洪水みたいな喋りが終わるのを外で待った。「何が起きたのか証言してくれ」と言われた俺だったが、まだ呼ばれない。呼ばれる気配もない。あるいはとどめの一発として、俺を温存しているのかもしれない。

それにしても──

ブロンドは今度はあきれたように、向こうでまくしたてているチョビ髭を見てこう言った。

「しかしあいつは……よく喋る……!」

…………ジョーとハニーを殺しに行こうと「ヘンリーズ」を出ようとしたブロンドを止めたのは、最終的にはそのチョビ髭──トゥコの言葉の魔法だった。

何があったのかはとんでもなく長くなるので語らないが、こっちの被害としてはブロンドの馬が逃げ出し、ウエストが鼻血を出し、モーティマーが左目にアザを作って、俺は右目にアザ。それからトゥコが腹をすりむいたくらいで済んだのだった。トゥコ様々といったところだ。

どこぞの女が言ってただけだから確かなことはわからない。結婚することも相手がハニーであるのかも不確かだ。奴らがどこにいるかも不明。だからしばらく様子を見よう──

そういうことになったが、実のところはブロンドにはできるだけ情報を伏せて、咎められたらごまかして、足止めを長引かせるということで俺たち5人の合意がなされた。

その合意は間違っていた。いろんな意味でだ。

あの時にブロンドにどんどん行ってもらって、ジョーとハニーを仕留めてもらっていたら。あるいは最悪、ジョー&ハニーとブロンドによる相討ちでもいい。

そうすれば俺たち6人、あるいは5人が、あんなことをするまで追い込まれずに済んだだろうし、そして今こうやって、106つの首に囲まれて、第213号の首を検分することもなかっただろうと思う。そう、間違いなくこんなことにはならなかった。

…………男は首をゆっくりと、箱の中から出して、ゆっくりと丸テーブルの上に置いた。

夜の冷たい闇がすっかり外を覆いつくして、その指が「ヘンリーズ」の中まで忍び入っている。

20ほどのランプをそこらじゅうにぶら下げてはいるものの、バーの中は薄暗く、ゆらゆらしている。おまけに「首」の置かれたテーブルのそばにはランプがないときた。

ぼんやりと、首の影だけが、テーブルに置かれたように見えた。

「おっかねぇ」トゥコが誰に言うでもなく呟いた。

「なぁおい」俺は足元にあったランプをひとつウエストに渡した。「これをあの……首のそばまで持っていってくれ。俺たちじゃあ、とても……な?」

ウエストはわかりやすく嫌な顔をして、渋々ランプを受け取った。

「暗いから、置くよ」

ウエストはそう言い、布の服の男の脇に立って、首の脇にそっと、女の肌に触るみたいにランプを置いた。

「うぇっ!」

トゥコがうめいた。俺も声が出そうになった。

首は──持ち込まれた首は、ジョーの首に見えた。

凛々しい眉も、閉じられた目も、顎の線もそっくりだ。

……そっくり?

いや、違う。あれは違う。

「あぁっ、違う……違うなぁ……」トゥコも安心したように、また誰に言うでもなく呟いた。

「ああ……似ているが、違う」俺はその呟きを受け止めて応えた。

立っていたブロンドは一歩だけ前に進んだ。まだテーブルからは遠かったが、腰をかがめて、自分の首をカメのようにつき出して、首を見つめた。

「そうだ」

ぼそりと言った。

「似てはいるが、これはジョーの首じゃあない…………」

6人全員が心底安心した溜め息が、バーの店内に吐き出された。

ジョーを幾度か見た野郎3人が、確認して断言したのだ。

鼻の形も違うようだし、口角もこんなに下がってない。顔の形もこんなにカチッと硬くなかったはずだ。

何よりもあの若々しいジョーよりも老けている。これでは中年だ。40歳過ぎくらいだろうか。ジョーの20年後、と言われたら、そうではあるかもしれない。

もう一度安堵の溜め息をついて、ブロンドが布の服の男に言った。

「…………残念だったな兄さん、確かに俺らの出した手配書に似てるがな、ジョーじゃないようだ」

「そんな」

暗がりにいる男は静かな声で抗弁した。

「別人じゃあないですよ」

その台詞は今朝から150回は聞いていた。

偽の首を持ってきた奴はみんなそう言うのだ。

「これが別人なわけない」

とか、

「さっきまでは確かに首だった」

と。

今日、最初の首が持ち込まれたのは6時だった。朝の6時だ。

俺たちのような輩は「仕事」でもない限り夜は遅いし朝も遅い。6時なんてのはまだとっぷり夢の中だ。それに「ヘンリーズ」の床は硬くて冷たいし、ゆっくりじっくり眠らないと疲れが取れない。

ただ一人、ウエストだけは違った。6時前に一度目覚めて、それからもう一度寝る。「どうしても6時前には起きるのが体に染みついている」みたいなことを以前言っていたが、詳しくは語らなかった。俺たちも聞かなかった。

「なぁ、なぁ」

たぶんよくない夢を見ていたであろう俺は揺さぶられて起きた。うん? と目を開けるとウエストだった。

「もう首が来たぞ」

「もう? 首が? 来た?」

俺はオウム返しに聞いた。早すぎる。一昨日の夕方にジョーの「手配書」ができあがり、その夜から昨日の昼にかけて広くばらまいたばかりだ。早すぎる。ついでに朝6時ってのも早すぎる。まだ眠い。

「あぁ、首が来た」

モーティマーが答えを引き取った。奴はもう身を起こしていた。そういえば今日の寝ずの番はこいつだったな、と眠気を飛ばしながら思い出す。

モーティマーはほとんど眠らない。たぶん3時間と眠らないと思う。その3時間も「寝ているように見えて半分起きてる」と言ったのはウエストだった。

「モーティマーは、ほとんど寝てない」いつぞやウエストが、珍しく理解か追いつかないような顔で言ったのを覚えている。「あれは、俺が深く寝れないのとは違う。心を壊す寝れなさだ。なんなんだろう……?」

「そうか。それは気になるな……それとなく聞いておこう」

俺は嘘をついた。聞いておくというのも嘘だし、気になるというのも嘘だ。俺だけは奴が「寝れない」理由を知っていた。

ウエストは律儀にも他の奴らも揺さぶって起こして回る。わかったもので寝起きのいい者から手をつける。モーティマーは言わずとも半分起きている。俺、ブロンド。それにトゥコとダラス。

「なんだよこんな時間から……昨日の酒が残ってて……」

どの時間に起こしてもトゥコはそう小声で愚痴って頭を押さえる。だがそれだけだから可愛いものだ。

「うわぁっ!?」

眠りから引き戻す時、一番困った奴がダラスだ。こいつは必ず一度叫んで目覚める。それから一瞬で元に戻って「そうだ……もういないんだった……」と呟く。

ダラスとの出会いは奇妙なものだったが、そのことはしばらくあとで話せるだろう。

全員が起きたのを見届けると、ウエストはドアまで小走りで向かった。

「待たせて悪かったね」

「待ったよ!!」

店内にびりびり響く大声がとどろいた。ウエストが思わず首をすくめ、トゥコがあぁ、頭が、と指先で額を押さえる。

「待ったともさ!! まったく男衆ってのは!! みんなして朝が遅いんだね!!」

手加減を知らないものすごい力でスイングドアが押された。変な音がしたから、蝶番がズレたようだった。

入口に立っていたのは野郎ではなく、「おかみさん」だった。

ならず者たちが駆け回る西部で、太くたくましく生きている「おかみさん」を想像してほしい。それがその女の姿だ。

でっぷりと大きな体を黄緑色の服に包んで、テーブルクロスみたいにどでかい白いエプロンを腰に巻いている。服もエプロンもヨレて薄汚れていて、生活の匂いがぷんぷんした。

太い首にこれまた大きく膨らんだ顔が乗っていて、色白だが頬っぺたが真っ赤だ。額には古い大木の皮みたいなシワが刻まれている。白いのの混じった髪は長く後で束ねてあるが、何本かがほつれて早朝の風にチロチロと舞っていた。

俺の知らない女だった。モーティマーやブロンドに「知ってるか?」と目をやったが、2人とも小さく首を振った。

「はじめまして、どうも」他の男衆がまだ床や椅子に腰を下ろしている中、ブロンドは紳士的な態度を見せて立ち上がった。「こんな朝に、本当に持ってきていただけたんですか? その……」

「首だろ!! 首!! あの極悪人のジョーのさ!! ほらこれだよ!!」

おかみさんはだしぬけに、後ろ手に持っていた茶色い野菜袋をブロンドの前に突き出した。

驚いて二、三歩後ずさるブロンド。それに追い討ちをかけるように「ほら! はやく確認しとくれよ!」とおかみさんは胴間声で言った。

そこからがえらいことだった。ブロンドが袋を受け取ろうか受け取るまいか迷っている中、延々と、長々と、おかみさんはでかい声で話し続けたのである。

「昨晩のこったよ! 夕方さ! あたしが村で、ばらまかれてたジョーの手配書を、焚き付けにでもしようかって何枚か持ってさ、買い物から帰ってきたら、ウチの甲斐性ナシの旦那がもう帰ってきてるワケだよ! まだ夕方だってのに山の仕事からとっとと帰ってきて、酒を出してコップに注ごうとしてんだよ! ろくな稼ぎもないくせに酒には目がない、とんだごくつぶしさ! 夜まで働けってんだ! まったく! あたしが叱っても体をチョーッと揺するだけでコップに注ぐのはやめないんだから! ろくでなしだよ! 散々文句を言ってやったからあたしもお腹が空いてね! もうすっかり夜だったし野菜を刻んで鍋に入れてスープを作ってそいつを食べてたらさ! 家の外の壁にドシン! ってぶつかるバカがいるわけだよ! 夜にだよ夜に! 旦那みたいな酔っぱらいに決まってんだ! 旦那を見ても動こうって気すら見せないんだよ! この野郎と思ってさ! ランプを握って家を出て壁んとこに行ったわけ! そしたらあんた!」

「手配書の男が、ジョーがいたんですか」ブロンドがようやっと口を挟んだ。

トゥコの喋りは金をスリ取るような調子だが、おかみさんの喋りは何頭もの牛が押し寄せてくるみたいだった。

「そうさね! そうともよ! 最近悪党に鞍替えしたあのジョーがさ、ウチの壁によりかかって地べたに座ってるじゃあないか! 血の出てる脇腹を押さえてずいぶん弱ってて、いやもう死にかけてるみたいに見えたね! それでさ! ……ほら、あたしも女だろ……? 酔っぱらいだと思ったら……死にかけてる男がいたんだからビックリしちまってねぇ……『ちょいとあんた……』ってさ、家の中から旦那を呼んだんだよ……怖くってねぇ……。そしたらあんた! 旦那はどうしたと思う? 酒の入った山の男のくせして『ヒェー』って叫んでまた家の中に引っ込んじまった! ごくつぶしでろくでなしだとは思ってたけど、まさか腰抜けだとは思わなかったね! あたしはもう情けないやら腹が立つやらでカァーッとなってね! 虫の息で動けなさそうなジョーを置いてさ! 家の中に戻ったわけだよ! そうしたらあんた旦那は何をやってたと思う?」

【つづく↓】

サポートをしていただくと、ゾウのごはんがすこし増えます。