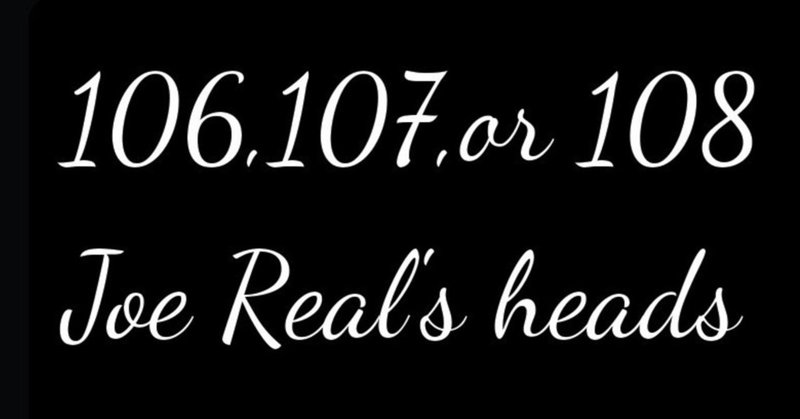

【第8巻】106つ、または107つ、ないし108つのジョー・レアルの生首【まとめ読み版】

ずっと向こうの建物の陰に隠れていたブロンドとウエストが何事か、と俺たちの方を見る。俺は残りの2人と共に奴らの方へ駆け寄った。

「なんだ? 何が爆発した?」ブロンドが犯人でもないのに小声で俺に尋ねた。

「後ろだ。銀行の真後ろが、金庫が爆破された」俺は普通の声の大きさで答えた。「かなりの量のダイナマイトだ。あの爆音だとおそらく金庫は……」

どうする、とブロンドが言ったか言わないかのうちに、銀行の背後から馬が一頭飛び出してきた。見知らぬ男が乗っていて、鞍に縄でつないだ箱を2つぶら下げていた。

「なんてこった!」トゥコが頭を抱える。その間にも一頭目の馬はみるみる遠ざかっていく。

俺たちは馬車を奪う予定だったから、馬はこの町から離れた場所に隠して繋いである。だから追いかけようにも追いかけられない。

モーティマーがコートをひるがえしてライフルを出そうとしたが俺が制した。

「ダメだ。向こうが何人でどれだけの武器を持ってるかわからん」

「だが……!」

「こんなところでドンパチはできないぞ!」

こんなやりとりを続けている間にも、2つの箱をぶら下げた馬が続々と走り去っていく。ハンドルを回すとボックスの中から馬が出てきて、しばらく横に動くとまた中に戻るオモチャみたいに、キッチリ決まりきった動きだった。

「どこのどいつだ?」ウエストが歯噛みをする。

そのうち、一人の人間を乗せた一頭の真っ白な馬が躍り出た。

俺たちは混乱も怒りも忘れてその姿に目を奪われた。

馬に乗っていたのは女だった。

女にしてはがっしりした体格だったが、体のラインの柔らかさが女だと教えた。

真っ黒な帽子に、黒いYシャツ、焦げ茶色のズボンに黒いブーツ。腰に黒いガンベルトを巻いていた。

帽子の下からは見事な赤毛が風になびいていた。細いが確固とした顎の上に、ニッと笑って白い歯を見せるピンク色の唇がついていた。そして右目には、黒のアイパッチをつけていた。

黒い姿と白い馬の対比がくっきりと、俺の目に焼き付いた。

女はおどけるように「ヒューッ!」と声を上げながら、一迅の風を巻き起こして去っていった。

「ハニーだ……」魂が抜けたような声でブロンドが呟いた。「ハニー・ウェルチだ……」

「…………それから、最後にジョーが現れた……箱を6つぶら下げて……昔と違って髪を耳のあたりまで短くして……モーティマーが狙った時にはもう射程距離外で……」

俺は肩を落としながら語り続けた。俺たち5人全員が疲弊していた。

「そんなことはどうでも……! いや、すいません」ダラスはハンカチで額だか頭だかを拭いた。「どうでもよくありませんな……そ、それで……? 例の、その……」

「頭取か?」

「そ、そうです。それを伺いたくて……」

「軽いケガをしたそうだ。爆発の時にな。事件で唯一のケガ人で、町の奴らも運ばれていく頭取には同情的……」

「クソッ!!」

ダラスは地団駄を踏んだ。

「ふざけやがって! それじゃあなんにもならない!!」

そんな姿と言葉遣いのこいつを見るのは、出会ってからはじめてだった。

「……8万ドルだってよ……」空になりかけている酒瓶を持ち上げながらトゥコが言う。

「聞いて回ったらよ、少なくとも金庫にゃあ、8万ドルはあったってぇ話だ……。まぁ、今更知っても腹が立つばかりだけどよ……」

「ヘンリーズ」の中に、沈痛な沈黙が降りた。

去年あれだけ激怒したブロンドも、壁に寄りかかり後頭部に手を当ててうなだれている。その後ろではウエストが腕を組んでうつむいている。

無口なのはいつも通りだが、モーティマーの顔も苦々しげだった。トゥコは酒の最後の一口を飲むと、瓶を床に置いた。ことん、という音がやけに店内に響いた。

ブロンドがぼそりと、「俺があの時、無理にでも出向いておけば」と小さく力なく言った。心がすり減っている様子だった。

俺はその中でひとり、考えていた。

8万ドルの仕事を目の前で奪われた。この屈辱。

この調子では先行きがないという焦り、そして苛立ち。

その3つが俺の脳ミソを動かしていた。考えの向かっている先はわかっていた。

──ジョーを、ジョーの仲間たちを、ジョーを慕う奴らを、全員、始末しなければならない──

「なぁ、この調子でいいのか?」

沈黙を切って開くように、俺は言った。

それからはウエストに、そして俺の好ましい方向に話が転がっていった。いやそれ以上だった。

トゥコが床に置いた酒瓶を蹴り倒し、「そうはいかねぇよなぁ」と言った。モーティマーも鋭い目つきになって大きく頷いた。ダラスは「そうですとも」と叫んで椅子に座り直した。

最後にブロンドが、壁際からこっちに歩いてきて、俺の肩に手を置いた。それからちぎれんばかりに握って、「どうする?」と言った。怒ってはいなかったが、瞳の奥に「あの」危険な色が宿っていた。

人のことは言えないが、まったく恐ろしい連中だった。土台を作ったのは俺だったが、特に堪忍袋の緒がゆるんだトゥコとダラスのそれぞれの賢さはそれぞれに悪魔的で、手の平によくなじんだ縄でもたぐりよせるようにスルスルと策が練られた──ジョーを綺麗さっぱり始末するための策が。

ランプの明かりがぶら下がる「ヘンリーズ」の真ん中、たった一晩で計画は立てられたが、ひとつだけ問題があった。

ここから評判をひっくり返すには、まず「惨劇」が必要だった。それもとびっきりのやつで、血なまぐさくて、世間が顔をしかめるようなやつだ。

「“クソッタレのジョー”を潰す、その第一段階の機会が巡ってくるまでは、俺たちゃあちょいとガマンしておかなきゃいけねぇ」

トゥコが言った。この計画の太い骨を組み上げた男だ。いつもより控えめの量の酒を飲んでいると滅法頭が働く奴だった。

「そうですね……しかし、私にも出番があるというのはこう、嬉しいですな」

ダラスが微笑む。この計画に肉を付けた男だ。自分の身体とは正反対に、無駄のない、余分のない、見事な体型に作り上げた。

俺たちは待った。

もちろん待つだけではなかった。「惨劇」を引き起こせるような機会か舞台を、向こうが用意してくれないものかと聞き耳を立てた。ネブラスカの町で、コロラドの村で、ニューメキシコの道端で。

続々と血を流さずにカネをかっさらい、輝きを増していくジョーの名声に顔を歪ませながら、俺たちは聞いて、待っていた。

もしそういう機会が来なかったら、俺たちはジョーのアジトを探す必要があった。ただそれは最後の手段だった。向こうさんの「ホーム」に突っ込むとなると、こっちにも犠牲を出す覚悟が要る。俺たちの立てた計画は元々、リスクは低めでリターンは多いはずだった。だからこそ最後の手段なのだった。

ジョーとハニーの金ぴかの評判がいよいよ高まりつつあった数ヶ月後、とうとう、ついにその「機会」がやってきた。しかも最高の「舞台」をも背負って。

その話をモーティマーから聞いた時は、ジョーはお人好しにも程があると思った。

「確かに聞いた」モーティマーは確信を込めて言う。「あまりにも仲間入り志願が多すぎるからだそうだ」

トゥコは昼から酒を飲んで「こりゃうめぇ!」と叫んでからいぶかしそうに言う。

「しかしそれが本当だってんならよぅ、なんつうか……オメデタすぎやしねぇか?」

「確かにそうですね」ダラスが今月の稼ぎを勘定して等分する作業──こいつの役割はこの“会計”の仕事もあった。ここ最近は作業量が大幅に減っていたが──をしながら言う。

「前代未聞でしょう。強盗の面接だなんて……」

そう、ジョーは次々と増える仲間志願者や弟子入り志願者に困り果てて、そいつらを同じ時刻、同じ場所に集めて、「面接」をしようとしているらしかった。

とんでもない話だ。銀行や炭鉱で働くわけでもなしに、そんなことをしようなんざ。

「形式に乗っ取ってやれば、しつこくやって来る輩も納得するだろう、と思っているらしい」

ダラスに「それは誰から聞いたんです?」と聞かれて「ある女からだ」と答えるに留まったが、モーティマーは間違いない、と言った。ああいう女は嘘はつかないはずだ、と付け加えた。

「でもよぅ、保安官に押さえられたら一発で全員お縄じゃねぇのかよ」

トゥコの疑問ももっともだったが、モーティマーは「場所はまだ秘密なんだ」と答えた。

「信頼できる強盗仲間の情報ルートを使って、そこから志願者に伝言していくらしい」

「……まぁ、どう伝えてくるのかは知らねぇが、要するにそのルートにひとり、潜り込めばいいわけだな? 体力と野心がありそうで、純朴そうな、若い男がよ……。なぁウエスト?」

律儀に店内の掃除をしていたウエストはビックリした顔で振り向いた。

かくしてウエストは町へ行き、たどたどしく喋りながらも何とか「参加者」の一人としてルートに入り込んだ。

志願者の集合場所を知らせる日が来た。

「わかったぞ!」

町から馬で駆けてきて店に飛び込んできたウエストは息せき切ってそう叫んだ。

ぜいぜい言うウエストに水を飲ませると、奴は紙に地図を書きはじめた。ウエストは字が描けないのだが、絵図はうまい。ダラスから聞いて銀行の見取り図もすらすら描ける。

ウエストはまず、右の一辺が歪んだ四角形を描いた。それからその歪んだ辺に接して、左右両方がグニョグニョ歪んで上下はパッツリまっすぐ切られたような変な図形を描いた。

それからその2つの図形のほぼ真ん中に、バーらしき建物をちょちょっと記した。

「ここだ」ウエストは指で示した。「ここにジョーたちと志願者が、みんな集まる」

州と州の間に建ってる珍しいバーらしい、広さもちょうどいいそうだ、とウエストはつけ加えた。

俺と、トゥコと、ブロンド。3人が同時に顔を見合わせた。

「こんな巡り合わせもあるんだな……」ブロンドが言った。俺もまるっきり同感だった。

3人ともそこは知っていた。

俺とブロンドがはじめてジョーを見た場所だ。

店の真ん中にピンク色の州境が引いてある場所。

太った夫婦がやっているバーだ。

そこはカンザスとミズーリの真ん中に建つ、「どっちだか」と言う、ふざけた名前のバーだった。

酒を飲まない生活なんて考えられねぇよぅ、勘弁してくれよぅ。トゥコの嘆きをダラス以外の俺たち4人がなだめた。

ジョーの下に付こうなんてのはどうせヤワな甘ちゃんに決まっている。俺たちにとっては長い小枝を折るくらい簡単な仕事だ。

だが仲にはホネのある奴もいるだろう。銃を持っている奴だっているだろう。小枝も時にははねて顔に当たる。何より志願者どもが全部で何人いるかわからない。

だから、戦力はひとりでも多い方がいいのだ。そして俺たちは、特に俺とブロンドは、この男に酒を一切与えていない時の機嫌の悪さを知っている。こいつは酒が入るほどいいやつになる。逆に言えば、飲まぬほど恐ろしい人間になる。

だがその恐ろしさを、しかも意図的に作り出すとなるとこいつがコトだった。

ブロンドが頼み、ウエストが励まし、モーティマーが短く言ってみたが失敗した。ダラスは口を開こうとしたら「おめぇはいいよな安全で!」と先を制された。

さて、最後は俺の出番だった。頼んで無理なら強行手段しかなかった。

俺は「ヘンリーズ」の奥の倉庫から色とりどりの酒の入ったケースを担ぎ出してきて言った。

「トゥコ。参加しないなら、俺は今からこの酒瓶を全部割る」

「ええっ!」

「当日までたった3日飲まないだけでいいんだ」

俺は奴に近づいて、声を落として、じっくりと言い聞かせた。

「3日我慢したら、相当にイライラするだろう。誰でもいいからブン殴りたい、ブッ殺したい、そういう気持ちになるだろう。それをな、当日に爆発させるんだ。例えば当日、50人いたとするだろう? それを4人でやるとなると……4人だと……」

「約13人だよ」

「13人だ。だがお前が入って5人になれば、そう…………10人で済む。青白いチンピラの集まりを10人だ」

「でもなぁ……」

「欲しい武器はこっちで用意してやる。それに……これは特別だが、俺のカネで、すごい酒を1本買ってやろうと思っている」

トゥコの目がギラッ、と輝いた。ここだ、と俺は押し続けた。

「“リザード”だ。あのトカゲのマーク……知ってるよな?」

トゥコはうん、と頷いた。「おめかしして、高級な店で一杯だけ飲んだことかあるよ。ありゃあもう……」

「そうだ、仕事が終わったらあれを1本買ってやろう。あとはいつでも好きな時に飲むといい……」

トゥコは困った顔でしばらく考えていたが、「わかったよ……やるよ……」と答えた。

かくしてジョーたちを潰す5人と1人が揃った。あとは準備をして、その日を待つだけだった。

3日前からそれは始まった。

俺とブロンドとモーティマーは銃を丁寧に掃除し、どれだけ必要になるかわからない弾をしこたま買ってきた。とは言え500人とはいないだろうから1000発は要らないだろう、との希望は持っていたが。

途中、モーティマーが「人の頭を撃つのは……ちょいとな……」と弱音を吐くのを俺は聞き咎めた。積極的にブチ殺すのは今回だけだ、それにあんた、そんなことを言える人間でもないだろう、と強く出た。

奴は頬を震わせながら立ち上がって俺を睨んだが、少ししてから「その通りだ」と元の通りに座って、ライフルの手入れを再開した。

──考えてみれば、この準備段階で一番働いていたのは俺だったように思える。

万全の態勢で奴らを襲撃する。そしてジョーの名を地に落とす。何年も溜め込んでいた「気に入らなさ」を完璧な形で炸裂させるために、俺はみんなにハッパをかけて回った。

ブロンドには、形ばかりだが怒りの進撃を止めたことを謝った。それから「だがな、今度こそ本気で暴れられるぜ」と囁いた。

ブロンドはわかってるさ、と言いながら振り向いた。「あの目」になりかけていた。

弱気と言えばウエストもそうだった。

「なぁセルジオ……」2日前の朝に奴は小声で相談してきた。

「もしもさ、もし、と思ったんだ。……向こうに、“兄弟”がいたら、どうしよう?」

兄弟ってのは、黒人ってことか? そう聞くと頷いた。

「銃もない、ケンカするつもりもない、兄弟をさ、俺がその、やっちまう流れになったとしたら、それって、“西部の男”って、言えるのかな?」

ウエストは眉を下げて、心底迷っているようだった。

俺は奴の肩を強くつかんで、強く言った。

「“西部”ってのはな、男を見せる場所だ。今回のこれは、まさに、男を見せる舞台なんだ」

「そうなのかな……」

「考えてもみろ、ジョーの手下になろう、って奴が、お前の“兄弟”か? 仲間か? 違うだろう、違うよな?」

それにな、と俺はウエストの耳元に口を寄せて、とどめの一言を胸に突き刺した。

「ここで踏ん張らないと、お前は2年前に逆戻りだぞ」

ウエストの目に恐怖が走った。2年以上前の、俺たちの想像だにしない、地獄の日々の影がよぎった。

「…………わかった」

ウエストはそれだけ言って、また蹄鉄をハンマーで叩きはじめた。目があの、下弦の月になりかけていた。

トゥコは酒を止めて、日がな一日椅子に座って足を揺すっていた。

1日前の昼。キンキンに冴えてイラついた目つきになったトゥコはいきなり「刃物が欲しい」と言い出した。

「でかいやつだ。4、5本。買ってきてくれ。それでやる。みんなやる」

精神的不調のせいかウエストよりもたどたどしい喋りでそう言う奴に「わかった」と応え、馬でひとっ走りして6本も買ってきてやったのは俺だった。

──そして、その日。

昼頃に「ヘンリーズ」を出た俺たちは、あとで「仕事」にかかるダラスを町近くの岩場に置いてから、カンザスの方へと馬を進めた。

5頭の馬の上、酒を数日抜いたトゥコと2年前に戻りたくないウエストはすでに怒りでできあがっていた。

ウエストは蹄鉄をOの字に丸めて作った代物を両手の指にはめている。俺が「素手で戦うなら、素手で戦う武器が要る」と言って作らせたものだった。

ブロンドとモーティマーはいささか緊張しているように見えた。

俺はというと、何故かひどく冷静だった。馬の揺れごとに心が穏やかになっていくのを感じた。

俺は下を見た。

ぱさついた地面には乾いた草しか生えていない。「どうしようもない土地だ」

俺は一人で言った。

そうだ。俺たちはどうしようもない土地に生きる、どうしようもない奴らだ。盗みと殺し、酒と女しか知らない。金持ちから盗んで貧乏人に配ってやるジョー、そして仲間入り志願者が多いからと面接大会まで開いてやるジョーとは大違いだ。

だが奴は、奴らはこれから死に、俺たちは生きる。何故ってここは、そういうどうしようもない土地だからだ。

「何を考えている」ブロンドが近づいてきて聞いた。

「何も考えてない」俺は答えた。

「そうか」ブロンドは離れていった。

町から離れてぽつん、と建つバー「どっちだか」が遠く見えてきたあたりで、俺たちは近くの農家から三かかえばかりのワラを失敬した。俺の馬には板切れと釘とハンマーがつけてあったから、ワラはモーティマーの馬につけた。

日は高く昇ってから傾いて、夕方の気配があった。

もう集合時間は来ていた。「どっちだか」には、何人だかはわからないが、相当な数のバカがジョーと仲良しになりたくて来ているに違いない。ジョーはそういう奴らに一人一人優しく接して、自分のような「いい奴」を探しているに違いない。

俺たちはその「いい奴」には入れない。

だからやるのだ。

そっと店に近づくと、やはり中はかなりの人数で盛り上がっている。

俺たちはモーティマーに先に行かせた。面の知られていないガンマンとなると奴しかいないのだ。

「あんたがジョーか?」「そうだ」「あんたのアジトにどこぞのコソ泥が数人、忍び込んでるらしいぞ」「本当か?」「あぁ、アジトはいま、留守なんだろう? 何やら煙が上がってる」──そういうやり取りをする手筈だった。

と、ここで思わぬ事態が起きた。

ジョーは仲間を数人残してハニーと共にすぐさま出かけ、そいつらに「今日の面接は延期だ」と言わせてお開きにするだろうと踏んでいた。部下と雑魚がウヨウヨいるそこに俺たちが踏み込むのだ。

ところがジョーはやはり偉いもんだった。バーの戸口から出てきたのはジョーとその仲間の5人だった。5人は馬に乗ってアジトのあるらしい方角へ急いで駆けていった。

ジョーが出ていくのは計算通りだったが──むしろ奴にはここを去ってもらわないと困るのだ──ハニーが残るとは思っていなかった。

緊急時だが、部下じゃなくいわば副長のハニーを残す。義理堅いジョーらしかった。しかしこっちとしては、場を引き締めて抵抗してくるかもしれない奴が残っているわけだ。少し厄介な戦いになるかもしれない。

「ハニーが残ったな」岩陰に隠れながらブロンドは言った。

「ああ、そう──」

俺は最後まで言えなかった。ブロンドは「あの目」をしていた。ここに来て踏ん切りがついて、過去の怒りがようやく戻ってきたようだった。

「ハニーが残ったな」ブロンドはこめかみに稲妻を浮かべてそう繰り返した。

腰をかがめ、先にワラを店の周りに置いていく。店内はジョーが去ったことでざわついていて、ハニーが「はいはい、ちょっと聞いてみんな! あのね……」と説明しはじめている。

イラつきで作業ができなさそうな3人を残して、俺とモーティマーで外側から2枚、頭のあたりと膝の高さに板をがっちり打ちつけた。幸いにもハニーの言葉とざわつきで、釘を打つ音は中まで聞こえなかったようだ。

「行くか?」とは言わなかった。俺たち5人は目を合わせただけだった。

俺たちは頭を下げながら、スイングドアをくぐった。

いきなり気圧された。

店内にはかなりの人数が集まっていたのだ。100人いるかいないかという数だ。

しかしほとんどが丸腰で、銃どころか刃物を下げているやつもほとんどいないように見えた。

武装した者がいないのは幸運だったが、こんなにもバカが多いとは思わなかった。ちらちら見える横顔はどれも悪党らしくなく、平和な野郎に見えた。なんと女の姿すらある。ジョーの顔を拝みに来たのだろうか?

ハニーが奥の方にいて、身ぶり手ぶりと共に志願者どもに落ち着いて話を聞くよう促している。

その周りに、引き締まった顔つきでガンベルトを巻いた奴らがいる。あれがジョーとハニーの仲間だろう。

俺たちの背後でモーティマーが、スイングドアを板で釘付けにしている。その音に気づいて振り返った野郎もいたがやはりバカらしく、何をやっているのかわからない様子だった。

トン、とひときわ大きなハンマーの最後のひと振りが響いた。

ハニーも、その仲間も、志願者のバカどもも、その音で一斉にこっちを向いた。

こちらは5人。

銃を腰に下げた俺。

ギラついた目の黒づくめ姿のガンマン。

イライラした様子で両腰にでかい刃物をぶら下げた背の低い色黒の男。

今にも飛びかかりそうな顔つきで指に蹄鉄をはめた若い黒人。

それに痩せて鋭い目つきの、背中にライフルを抱えた中年の男。

この5人。

これは殺し合いにはならないな。

俺は奴らを眺めながら思った。

これは虐殺になる。

西部の歴史に残るような、最悪の大量虐殺になる。

頭の中で血が沸き立った。俺はニヤッと笑った。

地獄がはじまる。

【つづく↓】

サポートをしていただくと、ゾウのごはんがすこし増えます。