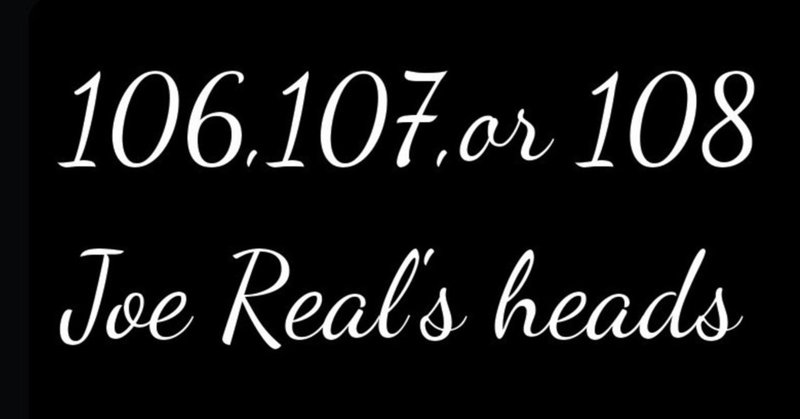

【第6巻】106つ、または107つ、ないし108つのジョー・レアルの生首【まとめ読み版】

猛進する馬車を止める者はいなかった。さっきの倍近い早さだ。

砂塵をまき散らしながら馬はまっすぐ暴走していく。車の中にはジョン・ダラス氏とその奥方、そして用心棒が一人乗っているはずだった。

彼らはどう思っているだろう、と俺は考えた。護衛をクビにしたことを後悔しているか。いや、それどころじゃないだろうな。

元護衛のあいつに教えてやりたかった。「ざまあみろだ!」と喜ぶだろう。だが教えられない。奴が喋った情報を元に、俺たちが襲ってるんだから。

そこで、想定外のことが起きた。

馬車の脇っ腹のドアが開いて、がっしりとしたガンマンらしい男が姿を見せたのだ。

男はバランスを取りながら馬車の足かけに乗り、次いで外側の装飾に右足を乗せる。そして右手を馬車の上部に伸ばす。頭に乗せていた黄色い帽子が巻き起こる風でヒュッ、と飛んでいった。

体格に似合わず俊敏に動く奴だ。こっちに背中を向けていて顔は見えない。暴走する馬車の横にしがみつくとは、いい根性ではある。だが褒めてばかりもいられない。

「まずいな」俺は呟いた。「あいつは無理にでも前まで行って、馬を制御するつもりらしい」

「そうか。では──」モーティマーは冷静に銃をかまえたが、「少し遠いか」と呟いた。馬車がどんどん離れていくから、さすがの「指そぎ」も難しいのか。あるいは頭か背中を狙えば間違いないが──

その直後、視界の左端にどっ、と走り込んできた真っ黒なものに、俺たちは目を奪われた。

黒く太い、立派な馬が駆けてきた。すさまじい速さで。それに乗っているのは黒い帽子に黒い服、黒いズボンの──ブロンドだった。

その背後にはぴったりとウエストが相乗りしている。白いシャツが眩しく見える。どちらもしっかりとした乗りこなしで、危うさは微塵もなかった。

ほとんど全部が真っ黒なその姿は、ちっぽけな馬車よりも何倍も力強く見えた。俺は言った。

「奴らにまかせよう」

モーティマーはライフルを引っ込めた。「ああ、邪魔しちゃ悪い」

──走る馬を描いた絵を見たことがある。いつかは忘れたが、ネブラスカの酒場だったはずだ。

茶色い馬が青い空を背景に、野原の奥から手前に疾走してくる絵だった。絵のど真ん中、全体の3分の1を馬の身体が占めている。

足を複雑に動かし、細かい汗を後方に飛ばし、歯をむき出しにして目を剥き、たてがみを振り乱しながら、太い体幹の馬は絵を見ている俺たちにのしかかるように描かれている。

馬というよりは怪物のように見えた。こってりと盛られた油絵の具も異様さを濃くしている。不意に目に入ったらのけぞりそうな迫力のある絵だった。

素人にしてはとんでもない力強さと臨場感のある絵で、俺は素人ながら感心したものだ。

こいつはいい絵だな、と俺は店主の男に言った。お世辞ではなく本心からだった。

「ええ、その絵はよく描けてるでしょう。それね、あたしが描いたんです」

右肩を見せて横を向いていた店主が正面に向き直った。

「若い頃──左肩を踏まれましてね」

店主の左肩から下はなかった。

「馬ってのは、結局は獣なんだと思います」

──その獣、それも特段にでかい獣を制御して、ブロンドは駆けていく。両手で手綱を持ちつつ、右手にはすでに丸めた鞭を握っていた。

ウエストはブロンドの腰に手を回しているが、しがみついているという様子ではない。左右に身体を揺らし、注意深く先の様子を見ている。

あっという間に砂煙を撒き散らす馬車のすぐ後ろまで着けた。前に移ろうとしていた用心棒はギョッとした様子で真っ黒い塊に目をやった。

「左利きだ」モーティマーが短く言った。

よく見ればそうだった。用心棒は左の腰に銃を下げている。奴は馬車の横っ腹に四点でしがみついているうちの左手を離して、ゆっくりとながら銃を抜いた。

後方に吹き上がる砂煙。それに半ば包まれているブロンドたち。「あれ」は見えているか? 銃を抜いたのが? この距離で狙われたら致命傷にはならずとも、馬から落ちる可能性もある。そしてあの獰猛な獣から落ちることは、ほとんど死を意味する。

とそう思った次の瞬間、その砂煙の中から一本の線が飛び出た。

茶色い鞭はしなやかに伸びて、一撃でパシッと用心棒の左腕を払った。俺たちには聞こえないが、奴はぐわっ、と悲鳴を上げただろう。そのまま馬車から地べたに落ちて──動かなかった。

黒い馬は暴走する2頭のすぐ隣まで追いついた。軽業師みたいにウエストがブロンドの後ろから馬車に飛び移った。

絡まった手綱を手にとってほぐし、引っ張った。

馬はなだめすかされるように徐々に、ゆっくりと、少しずつスピードを下げていく。

「見事」モーティマーは微笑した。

「さぁ俺たちも行こう」俺は言った。「これからが本番だ」

「銃? あんな気弱なおっさんが武装なんざできるわけねぇ」

元護衛のこの言葉は半分当たって半分外れていた。

ウエストが馬を止め、ブロンドがおとなしくさせている間に、俺たち2人は馬車に近づいた。

念のため腰を落として、紳士的に扉をノックした。

返事も何もなかったから、俺がノブに手を伸ばし、外開きの扉を一気に開けた。

俺は一瞬、息が止まった。

馬車の中には、ダラス氏とその奥方が向かい合わせに乗って、こちらを見つめていた。

ダラス氏は、銃を握っていた。

俺は撃たれると直感した。反射的に銃を抜いたがしかし、向こうの様子を見て引き金は引かなかった。

奴の手はぶるぶると震え、銃口がグニャグニャ動いていた。 5本の指は全部銃の握りをしっかりと掴み、人さし指はトリガーに伸びていない。撃鉄すら起きていなかった。

ダラス氏は武装はしていたが、気弱すぎて撃てないのだった。おそらく人を殴ったことすらない。叩いたことすらない性質の男だ。

「あなた! 何してるの!!」

突然、奥方がダラス氏の膝を叩いた。

「なんで撃たなかったのよ!?」もう一度膝を叩いた。こちらは叩きなれている様子だった。

「私を守るつもりはないの?」

俺は元護衛の愚痴、「カネ目当ての結婚さ。あの旦那にあの奥方は似合わない」を思い出していた。

ダラス氏は銀行員らしいスーツ姿だった。太っていて、頭も禿げ上がっていて、丸い小さなメガネをかけている。大きな髭を鼻の下にたくわえて貫禄はあったが、震える体と顔全体にかいた汗との対比で余計みじめに見えた。

反面奥方はすらりとした若い美人で、首回りに羽のついたドレスと黒のでかい帽子をかぶり、化粧で真っ白にした顔で贅沢を極めていた。その装いに比例して、旦那に対する態度もでかかった。

「どうしてやっつけないの!?」

奥方は再び怒鳴った。その剣幕に俺もモーティマーもちょいとばかり萎縮して、自分たちが強盗であることを一瞬忘れたほどだ。

ダラス氏は口をパクパクさせた。奥方は見ず、俺たちの方を見ながら、何か言いたげな様子だった。

「早く……早く!!」

冷や汗を垂らしながらせっつかれるダラス氏が可哀想になってきた。そんなに言うなら奧さん、あんたがその銃でこっちを狙えばいいでしょう。そう思った。

「…………あ、あ、あ…………」

ダラス氏の口からようやく声が洩れた。

「……あ、あんた方に、き、き、聞きたい、こ、ことがある……わ、私たちからか、金を奪っても、さ、最後はこ、こ、殺すのか?」

奥方が「あなた何を聞いて」と問い質すのに被せて俺は答えた。

「結果的に死んだり、抵抗されてやっちまったりはするが、素直に金目のものを出してもらえればそれでいい」

柔らかに言ってからこう付け加えた。

「ただ、馭者の一人と用心棒は死んだ。もう一人の馭者は指をなくしちまってな。もう7までしか数えられない」

ごく、とダラス氏はツバを飲み込んだ。奥方も一瞬黙ったが、「早く……! 早く銃を降ろして……!」と小声で命令しはじめた。

数秒してから、ぶるぶる震えていた銃がダラス氏の脇に音もなく置かれた。ネックレスや金時計が血に濡れなくてよくなりひと安心だった。だが銃口と目線は切らない。背後にいるモーティマーもきっちりライフルを構えているはずだ。

ダラス氏はこちらをしっかり見据えながら言った。「だ……出す……みんな出すから……」

奥方は「当たり前でしょう! ……ねぇ? すいませんねぇお待たせしちゃって?」と俺たちに微笑んだが、媚びの臭いがきつすぎてむせそうになった。

そこからが実に困った展開になった。

「き、君も、ネックレスを外したまえよ。指輪も外して全部差し出しなさい……」

「どうして? あなたの時計や指輪から先に差し上げてちょうだい?」

「あ、あのね、君の方が、そ、装飾品は多いんだから、手伝うから、君から先に」

「あとも先もないでしょ? ねぇ? そういうことを気にするからこういうことになるのよ?」

「こ、こういうことって、君ね、そもそも護衛をつけるのはもったいないと言ったのはき、君じゃあ」

「あら最後に頷いたのはあなたでしょう? あなたの責任でしょう?」

「………………」

「あなたは私のせいにするけど、あなたは男で夫なんだから、私はいつも、あなたの、決定に、従ってるんですよ?」

「…………あの、し、しかしね、護衛は必要だと私が言ったら、君は怒って」

「怒ってなんかいませんよ? 怒ってませんよ? 私がいつ怒りました? 私は、自分の意見を、冷静に申し上げただけです。あなたはこういう時すら」

「………………」

…………聞いているだけで胃が痛くなりそうなやりとりだった。

いつの間にか馬から降りて扉の脇に寄りかかりそれを聞いていたブロンドが、目を閉じて首を振っていた。「結婚なんてろくなもんじゃない」と言いたげな顔だった。

ダラス氏は押し黙ったまま、奥方の言い分をずっと聞かされていた。目の端にさっきの冷や汗とは違う液体がたまっていて、顔が真っ赤になっていた。

たぶん、トラブルが起きるたびに、いや会話を交わすたびに、ほぼ毎日こういうやりとりが繰り返されているのだろう。

奥様が文句を言う。旦那が反論する。しかし奥様は「あなたが旦那様なのだから」と言って、自分の責任を回避する。どれだけ自分が悪くても、だ。

それを思うと、俺も目を閉じて首を振りたくなった。結婚が人生の墓場なのではない。結婚相手が自分を墓場に突き落とすのだ。誰もいなくて、一人で横たわるしかない墓場の中に。

しばらくそのままにしていたが、ウエストが馬車の上についた荷物を投げ落とす音でハッとした。こんな犬も喰わないやりとりで時間を浪費したくない。

あのなぁお二人さん、と言おうとした直後に「あらっ!」と奥方が叫んだ。今ウエストが投げ落とした大きな鞄を指さす。

「あれに入ってるドレス、あれは昨日買ったものなの」

「そうなんですか」

思わず丁寧に答えてしまった。

「……ねぇ、その最新の一着だけでも、残していってくださらない?」

「………………」

「すごくいいドレスでね。ほら、ドレスなんて、奪っても仕方ないでしょう……? だからあの中の一着だけでも……ねぇ?」

「………………」

今度は俺たちが黙る番だった。驚いたのもあるが、呆れてモノが言えなかった。厚顔無恥とはこういうことを言うんだろう。

こいつ、怒鳴るかぶん殴ってやろうかと思った直後、隣の席から強く、太い声がした。

「…………あなた方にお願いがあります」

ダラス氏はつっかえずに、決然と言った。

「私をあなた方の仲間にしていただきたい」

奥方も俺たちも全員が言葉を失った。

何を言い出すんだこいつは、と俺は思った。俺は強盗で、こいつは身ぐるみ剥がされる側だ。それなのに仲間にしてくれと言う。

俺たちの脇ではウエストが上から落っことしてくる荷物がドサドサ言っている。なのでこの変な沈黙が余計に際立った。

ダラス氏は言い継ぐ。顔はバカ正直なくらい真剣だった。

「お金なら差し上げます。持ってるものは何でもあげます。知識も情報も何もかも。銭勘定もできます。なので私を仲間にしていただきたい」

「……おいあんた」珍しくモーティマーが尋ねる。

「どういうつもりだ? 気でも触れたのか? 何を企んでいる? 持ってるものを俺たちにみんな渡して、アウトローの仲間になったとしよう。それで、あんたが得るものは、一体何だ?」

奴がこれだけ長く喋るのは久しぶりだった。だが長いだけあって、俺の聞きたいことは全部含まれていた。

ダラス氏はキッとした表情で俺たちを見ながら、こう言った。

「あなたがたがその稼業をやっているのと同じ理由です。私は──私は、自由が欲しいのです──」

ダラス氏の両目の端に、膨らむように涙が溜まった。

自由。

久しく聞かなかった単語だった。その一言は俺の胸に確かに刺さった。

「私は、私はね、生まれてこの方ずっと、不自由に生きてきたんです。身も心も厳格に育てられ……やりたくもない勉強にいそしみ……親の願った手堅い職について……そして紹介された相手と結婚……!」

ダラス氏の顔が赤くなりはじめた。だがさっきの耐えている錆びた赤色ではなく、爆発しているような鮮やかな赤だった。

「あなた方にとっては金持ちの、安定した、まともな人生で、バカな冗談に聞こえるかもしれませんが! 私は、私は今まで生きてきてね! 幸せだと感じたことがないんですよ! これでよかった、これでいいんだと思ったことが! 一度も!」

ダラス氏の目からついに、ぼろぼろと涙がこぼれはじめた。それを太い指で拭いてから、

「……だから、これは機会だと思ったんです。護衛を外したすぐあとに、あなた方のように話を聞いてくれる、腕の立つアウトローの集団に出会えたこと…… これは、天が与えてくれた、自由になるチャンスだと、そう思ったんです……」

涙も言葉も出し終えたらしいジョン・ダラス氏は鼻をすすりながらうつむいた。そして最後にこう一言だけ、付け加えた。

「夢なんです…… ……勝手気ままに……自由に生きるのが……」

「……ちょっとあなた! 何をわけのわからないことを言っているの?」

しばらく口をあんぐり開けて聞いていた奥方がようやく口をきいた。

「私がどれだけあなたに自由をさせてあげたと」

「ちょっと失礼」

ダラス氏は一瞬のうちに脇にどけてあった拳銃を取り上げて奥方に向けて撃鉄を起こして引き金を引いた。聞き慣れた爆発音がしたと思ったら奥方の額に黒い穴が開いて緑色だった馬車の壁にでっかくて肉片つきの真っ赤な花が咲いた。

「すいません……これだけは、やっておきたさったもので……」

ダラス氏が静かに頭を下げた途端、俺の背後から腕が伸びてその頭を下からいやというほど殴りつけた。ダラス氏は顔面をカチ上げられて声もなく失神した。

「みんな! 大丈夫か!?」

ウエストが俺たちの顔を見回して叫んだ。

「無事か! 銃の音がしたからてっきり俺は誰かが……。どうしたんだ? なんで、みんなニヤニヤしてる?」

俺が吹き出すと、モーティマーもブロンドも笑い出した。ウエストは理解が追いつかないぼんやりした顔で、俺たちの笑顔や馬車の中を見回すのだった。

俺たちは荒くれ者だったが、その当時は一片ばかりの余裕は持ち合わせていた。太った中年の男の「自由になりたい」という言葉が、他の奴らの心にも刺さっていたのかもしれない。もちろん、いろんな情報を持っているという話も魅力的だった。

それに事情を聞いたウエストが、やけに申し訳そうにしていた。とにかく連れ帰って介抱して謝りたいと言った。

「『主人』を殺すのは、おれにはついにできなかったんだぜ」

椅子で作った即席のベッドの上でぐったりしているダラス氏の隣。ウエストが小さく呟くのをその晩、聞いた。

「それをやったんだ。すげぇやつだよ」

そんなわけで「ヘンリーズ」で介抱されて丸一日の失神から目を覚ましたダラス氏は、手土産とばかりにさらに翌日の深夜、イースト銀行の金庫のダイヤルをかちかち回してあっさり開けてくれた。

これで晴れて「ダラス氏」は「ダラス」となり、俺たちの仲間になった。

ダラスは、世の中からは「金を出ししぶったせいで、奥様を悪党どもに殺され、どこぞに捨てられている可哀想な銀行の偉い人」ということになっているらしい。とんだ冗談だ。今では金を奪う側だってのに──もっとも、銀行時代もそうだったかもしれないが。

奴は戦闘用員としては使えないので主に留守番役だった。元々「ヘンリーズ」を住処にしていたモーティマーがここに俺たちを住まわせる代わりに誰か留守番を置くよう要求していたから、ちょうどよかった。

だからダラスはほとんど、大がかりな仕事で見張りでも必要な時以外は、でっぷり座っているばかりの毎日だった。

「自由」を欲していたと言うのに、廃屋のバーの中にいるばかりなのだが、本人は満足げだった。どうやら奴の「自由」とは、人に使われず使う立場にいる、そういうものらしかった。──結構。そういう自由があってもいい。仲間として何らかの形で役に立ってくれるなら。

奴はいろんなことを教えてくれた。日がな一日座っているだけでもお釣りがくるくらいのことを。某銀行の営業事情から、金持ちのようなふるまい方まで。おかげさまでおめかししたトゥコがお上品な言葉遣いで「いいとこ」のバーに行き、俺たちにはついぞ聞けない情報(と上等な酒)を仕入れることもできた。

これは俺たちには、とんでもない発展だった。小さな会社がいきなりでかくなって、ふたつに増えたようなもんだ。世間の上の方からもたらされる情報によって、大金持ちや大銀行まで狙えるようになったのだ。

ダラスが仲間になってからの数ヶ月は、俺たち6人にとって幸福な時代だったと言える。おおむねまぁ、だいたいは、みんな仲良くやった。仕事も順調で、職務上の暴行や殺しも行儀よく丁寧に仕上げていた。

その幸福な生活にヒビを入れ始めたのが、ジョーとハニーの2人だったわけだ。

ブロンドが怒り狂った件だけではない。問題はその後だった。

2人は結婚したのではなかった。いや、していたのかもしれないがそれはわからない。式を挙げたって話はついぞ聞かなかったから。

奴らは夫婦とは違う仲──「パートナー」になったのだった。

結婚とパートナー、どこが違うかって? 夫婦は単なる夫婦だが、パートナーとはつまり「相棒」だ。旦那が働きに出てかみさんは家を守る、って役割分担では終わらない仲だ。「ビジネス夫婦」とは言わないが、「ビジネスパートナー」とは言う。そう、2人は組んで、でかいビジネスをはじめたのだ。

奴らは世間と俺たちをひっかき回しはじめたのである──「アメリカ最後の義賊」として。

…………持ち込んだあまり似ていない生首を示して、「ジョーの首ですよ」と言いつのるポンチョの男はかなりしつこかった。

そこで、もはや106も107もない、と開き直り気味だった俺が「わかったよ」と白旗をあげた。面倒だ。とりあえずもらっておけばいい。

「ダラス、紙にその方のお名前を頂戴しておいてくれ」

それでもやはりイライラとはしていたので、俺はバカ丁寧にそう言った。

紙とはつまり、首の預かりのリストの一枚である。

朝イチでやって来たおかみさんと爺さん、2人が持ってきた2つの首。

首の謎は放置されたままだが、とりあえずはどちらかどちらの持参した首かわかるようにしておく──少なくともそう思わせておく──必要がある。そこでダラスとブロンドが思いついたのが「リスト」だった。

まず首の入っている袋に名前かマーク(爺さんは字が書けなかった)を書いてもらう。次に、こちらの用意した紙にも同じ名前かマークを書いてもらう。

「これで後日、どちらの首をどちら様が持ってきたかわかるわけです」

おかみさんと爺さんはなるほどと納得し、袋と紙にサインをして、じゃあ明後日にでも、と言い残して機嫌よく、あっけなく帰っていった。

もちろん10万ドルなど払うつもりはないが、これで今は切り抜けられたわけだ。

「なんとかなりましたな…………」ダラスは汗を拭き拭き、疲れた様子で椅子に腰かけた。「くたびれました」

「しかし見れば見るほどそっくりだ」まだ首を見つめているモーティマーが小さく言う。

トゥコは怖いのか首に目もやらずに、嫌な予感がするぜ、朝イチでそっくりな首が並ぶなんて考えられねぇよ、と呟いた。

その予感は5分としないうちに当たった。

とりあえずこんな場所に首は出しておけない、となった。ウエストが渋い顔で首を袋に詰め直して、奥の倉庫に持っていく。

一緒にしまっとくのは気味が悪い。酒瓶だの薬だの包帯だのの、ガチャガチャしたものは倉庫の外に出そう、と俺が言った背後で、

「おはようございます……」

サスペンダーをつけたひょろ長い若い男が、ひと抱えもないくらいの木箱を持ってスイングドアの前に立っていた。

「水呑場に隠れてたこの悪ったれを、棒っきれでやっつけまして……」

ひょろ長が箱を開けてみればジョーの首だった。ただ何故か、坊主頭だった。

次に来たのは三人組だった。ひとつの町の北と南と西で、脇腹を撃たれて死んだジョーを見つけたらしい。そんなバカな。

袋から出せば、西で見つかったのはジョーだったが、あとの2つはもっとずっと人相の悪い、どこぞではお尋ね者なのが間違いなしの野郎の首だった。

次は身なりのいい爺さんだった。だがクワを担いでいた。極悪人を倒した祝いに、正装に着替えてきたそうだ。「これの尻で仕留めて、これの刃で切った」と言うので俺たちは気分が悪くなった。

首はジョーのもので、今までで一番面変りのしてない首ではあった。だがすでに「ホンモノ」の首は4つ集まっていた。

ジョーの首を持参した奴にはサインを記してもらう。明らかに違う首やキャベツやカボチャなんぞを持ってきたバカはトゥコやブロンドやウエストによって外に放り出される。それを繰り返していたが……

実のところ、「ホンモノ」の首が5つになった時点で、俺たちの心の中は嵐みたいな状態に陥った。

ジョーには本当に兄弟がいたのかも。いや似たような奴を集めて影武者に。だがそんな余力が奴にあったとは考えにくい。ジョーの一味は俺たちがみんな消してしまっているじゃないか。

「ニンジャかもしれない」ダラスが言った。

「以前聞いたことがある。アジアの国では、闇にまぎれて人を殺す、不思議な技を持つ人間がいる。そいつらは分身もできて……」

馬鹿馬鹿しい、と俺は一蹴した。そんなものどこで知るんだ。どこで習う? それよりかは、黒人や先住民の呪い、なんて方がよほど真実味がある。ジョーに呪われる理由? もちろんある。

それから持ち込まれた212の首についていちいち書くこともないだろう。半分の106つは野菜、岩、土くれや、他の誰かなどの明らかな偽物で、あとの半分の106つは多少面変りしていたり老けて見えたり幼く見えたり、あるいは髪型が違っていても、どう見たってジョー・レアルだと思わせた。

一時は店外に8人並ぶこともあったが、俺たちは馬鹿丁寧に一人ずつ招き入れてとり憑かれたみたいにいちいち首を確認し、サインを受け取ったりケツを蹴り上げて追い出したりして、ホンモノの首を奥の倉庫にしまいこんだ。

どうして、本物とおぼしき首が5とか10とか20くらい並んだあたりで打ちきりにしなかったかって?

俺たちは「15万ドル」のために本物の首が必要だったから……というのは表向きの理由だ。

素直に言えば──怖かったからだ。

【間奏曲へつづく↓】

サポートをしていただくと、ゾウのごはんがすこし増えます。