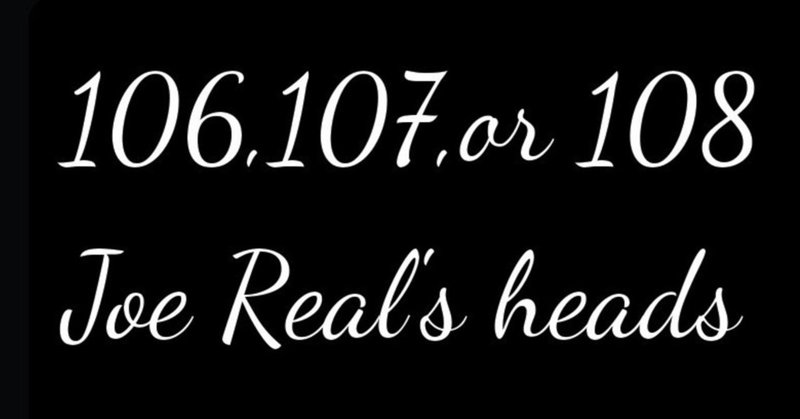

【12】106つ、または107つ、ないし108つのジョー・レアルの生首【まとめ読み版】

ダラスは壊れかけたスイングドアにぶつかった。ひとつめの首を運んできた「おかみさん」が半分壊した片方のドアがその勢いでついに外れて敷居の位置に落っこちた。

クソッ! クソが! その声が遠ざかっていく。たぶん外に置いてある水入りの樽で右手を清めてそれからどうにか処置するのだろう……と頭をよぎった直後、馬のいななく声がした。

ドアの外で、自分の馬を持たないダラスが、誰かの馬を繋ぎから外して、不格好に乗りつけた。

右手を押さえているその不格好な姿で馬の腹を蹴った。馬が最初はゆっくりとした動きで「ヘンリーズ」の左を巡るように進むのが、店の左側に何枚かはまっている窓から見えた。

それから速く駆け出した。蹄の走り去る軽快なリズムが、「ヘンリーズ」から遠ざかっていった。

行ってしまった、と俺は窓の外を見ながら思った。

だがどうしてジョーは、ダラスをそのまま行かせたのだろう? ハニーを殺した現場にも、墓場にもいなかったからだろうか? いや墓場はとにかく、「どっちだか」にダラスがいたかどうかなんてジョーが知るはずがない。そんなことをぼんやり考えながら、当のジョー・レアルの方へと視線を戻した。

俺はぎょっとした。

いつの間にか、モーティマーがライフルを構え、ほとんど目の前の距離でジョーの眉と眉の間を狙っていた。

「──お前に、聞きたいことがある。頼むから、正直に、答えてくれ」

モーティマーは鈍く光る目つきで、ジョーにそう言った。

「さっきからちゃんと答えている。嘘はついていない」

ジョーはライフルの先や引き金ではなく、モーティマーの顔を見てしっかりと答えた。怯えても恐れてもいなかった。

何かの拍子に張り裂けてしまいそうな空気が満ちていた。モーティマーが何を聞くつもりなのか、何を話すつもりなのかだいたいわかっていたのに、俺はそれを止めようという勇気が出てこなかった。

「…………お前は、俺たちを罰しに来たのか?」

「違う、と言ったはずだ」

「じゃあお前は何なんだ? 悪魔か? 死の天使か?」

「どっちでもない。俺はジョー・レアルで、それ以外の誰でもない」

「……お前は、俺たちのやったことを知っているか? わかっているのか?」

「わかっているつもりだ。お前たちは仲間を殺した。嘘を広めた。そして俺の名を騙って──」

「そうか、わかった」

モーティマーはジョーの言葉を途中で止めた。

「じゃあ、俺のやったことは知っているか?」

「……お前のやったこと?」

そこでジョーは、またかすかに人間らしい表情を見せた。ほんの少しだけ困惑したような顔つきになった。

「そうだ、俺のやったことだ。俺一人がやってきたことで、お前とはまるで関係のない、俺だけの罪のことだ」

「…………俺に関わりのない、お前のやったことは、知らない」

ジョーはそう答えた。

「……はっ!」

モーティマーは苦しそうに笑った。ひきつった笑みで顔がいっぱいになった。

「てっきりそのことで来たかと思ったんだがな! 俺の取り越し苦労っていうやつだったのか? しかしお前は……じゃあ、何をしに来たんだ?」

「俺はただここに来た。何かをするために来たんじゃない」

「…………お前にはこれが見えるか?」

モーティマーは右手でライフルを支えながら、左手でコートの裾をつまみ上げた。

「これだ。ここにくっついている……これを引っかかっているモノが見えるか?」

「………………」

ジョーは暗がりの中の裾をじいっと見つめた。得体が知れなくなってもなお、ジョー・レアルの生真面目さは変わらないらしかった。

「何も見えない。ただの……コートだ」

ジョーは見えたままを答えた。俺の見えたものと同じだったし、ウエストにもブロンドにもそう見えたはずだった。ただの、コートの、裾。何もくっついていない──

「そうか…………ハハハ、そうか……お前にも見えないのか……じゃあ、どうしようもないな……! お前に聞けばどうにかなると思ったんだが……!」

「どうしたんだよ、モーティマー」とウエストが困惑しきって割り込んだ。

「お前には関係ないことだ。俺にしか関係ないことなんだ……俺にしか……」

銃を構え直したモーティマーの目元に、涙が浮かんでいた。それが苦悶の涙であると、俺だけが知っていた。

「もうふたつだけ答えてくれるか?」

「あぁ」

「お前は、死にかけたことがあるか? 意識が遠のいたり気を失ったり……そんな風に本当に死にかけたことはあるか?」

「……ある」

ジョーのその一言には、強い実感がこもっているように聞こえた。

「じゃあ、その時に──『あの世』は見えたか? 天国か地獄か知らないが──とにかく、『あの世』は、あったか?」

今までよどみなく答えていたジョーが、この時はじめて口ごもった。

俺は奴の横顔を見た。戸惑いでも怒りでもなく、そこには不意を打たれて心動かされたひとりの男の顔があった。

「……見えなかった」

ジョーは哀しそうに、確かに哀しそうな声音で、そう答えた。

「だから……俺にはあの世があるかどうか、わからない」

「そうか──」

モーティマーはライフルを下ろした。

それからごく自然な動きで、銃口を自分の頭に向けた。

「じゃあ、自分で確かめることにする」

俺は数秒、強く目をつぶった。事情も何も知らない、モーティマーが抱えていた闇を知らないウエストとブロンドが一緒に叫んだと同時に銃声がして、奴の身体が倒れる音がした。

目を開けた途端にすさまじい咆哮が耳をつんざいた。ウエストが椅子を振り上げてジョーに襲いかかっていた。

「死ねっ! この悪魔!!」

ジョーはひどく緩慢な、最低限の動きでそれを横に避けた。だがその場所にもう一人がかけ寄って拳を振りかざした。ブロンドだった。雷のような速さで殴りかかったはずだったが、ジョーはひらりと身をそらせてしまった。

「クソっ!!」

ウエストは振り下ろして外した椅子をそのまま横に薙いだ。普通ならジョーの身体に当たる位置だったが、そこには柱があった。バーにしては太い柱だった。椅子はそれにぶつかってジョーの手前で粉々に砕けた。

ジョーは服をはためかせて闇の中へとまぎれた。

「クソぉっ! ブロンド! セルジオ! 銃で、撃ってくれ!」

俺は銃を抜いたが、黒い布を被ったようなジョーの姿はひどく見えづらい。ゆらめくランプの明かりは俺たちに幻を見せるみたいに、残った仲間2人をジョーの影のように仕立ててしまう。

ウエストが暗闇の中に突進して行ったが、「クソっ」と叫んで戻ってくる。一瞬その戻る姿に発砲しそうになる。

「ダメだウエスト、この暗さで銃を使ったら同士討ちする」俺は銃をしまって言った。「素手でいくしかない……」

「殺してやる」ブロンドが静かに燃えるように言いながら、壊れた椅子の足を拾い上げたようだった。「殺してやる」

俺たちは言うともなく3人で固まって、背中合わせになった。一ヶ所に集まることによってジョーに一気に襲われる可能性もあったが──何せ向こうがどんな武器を持っているのか、それすらわからない──バラバラに動いて殴り合うバカを見るよりはマシだと思った。

…………外はもう、夜そのものになっていた。

ランプの光と夜の闇のふたつに分かれた「ヘンリーズ」の中は、一気に静まり返った。

ランプが照らす下には床が見え、あるいはジョーの首が入った袋や箱が置いてある。暗がりにだって袋や箱が置いてあるはずだった。光の下と闇の中、合計106つの、ジョー・レアルの、生首。

ふと見れば、ジョーが抱えて持ってきた箱は、まだテーブルの上にちょこんと載っている。あれの中には、ジョーとは少し似ているが別人の生首が入っている。

俺は変な気分になってしまった。そもそもこの首は誰で、どこから……気を抜いていたら箱の前を誰かがよぎった。ハッと首をめぐらせたが誰もいない。ジョーそのものだったのか、それともランプに映った奴の影だったのかわからなかった。

駆ける足音がウエストの脇をすり抜けた。グッ、と息を詰まらせてウエストは拳を振り上げたが、そこには誰もいない。

殺してやる、殺してやる、と呟いてブロンドが銃を抜いた。そばにいる俺たちの鼓膜の具合にも構わず、装填を繰り返して四方八方に銃をぶっ放した。

引き金を引くたびにまばたきをするようにそちらの方向が明るくなる。だがしかし、いつもその方向は無人だった。

一瞬の光の中に照らされるブロンドの顔は俺たちと同じく冷汗でびしょびしょだった。目は「あの目」をしていたが、その表面にはひどい恐怖の色が宿っていた。

俺の頭に、ジョーには弾丸の飛ぶ道が見えている、という想像が浮かんだ。俺はかぶりを振ってそれを追い出した。それよりもブロンドの乱射を止めなければならない。弾切れになってからでは遅い。

「おいブロンド! 弾切れになるからもう──」

俺が叫んでいる最中に一発、弾が発射された。するとその向こう、10歩もない距離、柱にかかったランプの光の輪のすぐ外に、ジョーが立っているのが刹那見えた。

「いたぞ!!」

ブロンドは叫んで手元の銃から残りの弾丸を全部ぶっ放した。弾倉がカラになり三度カチカチ言うのを聞いてから、奴は狂ったように銃を投げて、そして左手に持っていた椅子の足を握り直した。

その動きを狙っていたかのように、ランプの光の真下にジョーがぬっ、と現れた。

「殺してやるッ」

やめろ、と叫んだが、もうブロンドの耳には何も聞こえなかった。汗でべっとりシャツが張りついた広い背中が闇に消え、それからランプの下に奴の黒づくめの姿が躍り出た。

ブロンドは狂った犬のように吠えて、椅子の足を振り下ろした。ジョーは再び、すんでのところでそれをかわして、ランプの照らさない暗がりへと引き下がった。

それで、終わりではなかった。

ブロンドが殴りつけようと振りかぶった椅子の足はランプに激突し、ランプは柱のフックから外れ──ブロンドへと、垂直に落下した。

外身が当たっただけならかすり傷で済んだはずだった。だかランプのガラスは割れ、逆さまに落ちたのだった。

割れた中央部からオイルが、ひとすくいほどのオイルがブロンドの顔面と肩にかかり、そこに火種がもろにぶつかった。

ボウッ、と音を立てて、ブロンドの顔と上半身が燃えた。

ブロンドは吠えた。さっきとは違う絶望の咆哮だった。虫でも払うように顔面を叩くが火は消えない。むしろそのせいで、炎は顔面の全体と真っ黒なシャツに広がっていく。

「ちくしょう! かおが!」

ブロンドは叫ぶ。痛みのせいか恐怖のためか、膝を震わせながらほとんど引きずるように床を進む。そしてすぐそばにあったランプを蹴り倒し、そのまま踏み潰した。

床にぶちまけられたオイルにぞわっ、と炎が広がった。その炎はブロンドの足を焦がした。奴はよろけて背後の柱へとぶつかった。そこにもランプが引っかかっていて、ブロンドにこそ当たらなかったが、床に直に落ちた。衝撃でバラバラになったランプからまたオイルと炎の舌が伸びて床を舐めた。その先にはまた他のランプがある。炎の熱でバチンと本体がはぜた。またブロンドがランプをひとつ蹴り潰して、炎はボロの「ヘンリーズ」の床を塗りつぶしていった。

「かおがやける!」

ブロンドは絶叫しながら俺たちの方へと前のめりに走り寄ってきた。俺もウエストは串刺しになったように動けなかったが、奴はもうほとんど目が見えていなかったらしかった。俺たちの間をすり抜けてそのまま進み、たぶんジョーの首が入った袋につまずいて倒れこんだ。

「ちくしょう! おれのかおが! かおが!」

まだ燃えていない板の間で身体の炎を消そうとしたのかブロンドは転げて全身を床にこすりつけた。それが幸を奏して消えかけたかと思った途端だった。奴は椅子にぶつかり、座面に置いてあったランプがまたひとつ、今度はブロンドの顔の真ん中に──

ブロンドはもはや炎の塊のようになった顔面をかきむしりながら立ち上がった。何かを叫んでいたが言葉になっていなかった。奴は苦しみ、動き回り暴れ回り、俺たちにはどうすることもできない。

足元がふらついて柱に手をつけば、火はカラカラに乾いている柱に移った。奴は一度ばったり倒れたが、そのせいでこっち側の床にも着火した。

ランプの光は火となり、繋がり広まり炎となり、さっきまで薄闇や暗がりが大半を占めていた「ヘンリーズ」が、おそろしいほどに明るく煌々と照らされていく。俺とウエストは身を寄せ合って何もできず、俺とウエストは身を寄せ合って何もできず、自分たちを中心に周りを燃やしていく炎を眺めるだけだった。

炎に巻かれて熱を帯びていく「ヘンリーズ」から逃げ出そうというのか、ブロンドはガラス窓を開けようとした。大きな窓でそれが開けば夜風が入ってくるはずだった。しかし開かない。ブロンドは外へ逃げようと窓を押していたが、ここの窓は内開きなのだ。

もはやほとんど全身が炎に包まれたブロンドは、最後の力をふりしぼったかのように拳を握りしめて、ガラス窓を何ヵ所も叩き割った。そうして我慢の限界とばかりに頭を外へと突き出した。

ガリッ、といやな音がした。聞いたことがある音だった。

肉屋で店主が、塊の肉を、ナイフで削ぐ音──

「ああっ…………!」

ウエストがうめいた。

ブロンドの、炎が舐めている背中に広く、どろりと赤黒い液体が流れた。

その背中の先にくっついた、首の真後ろ。そこに、割れた窓に残った尖った部分が、ざっくりと刺さっているのが見えた。逆巻くような炎が照らすから、嫌でもその様はよく見えた。

ブロンドの肉体は幾度か痙攣してから、後ろに、店内側にくずおれて、仰向けに倒れた。

男ぶりのよかったブロンドの顔、年の割には見目のよかった顔は、もう消し炭のように真っ黒になって、目も鼻も口もなく、ただの穴になっていた。首から上を覆い尽くした炎は皮肉にも完全に消えていた。

「どうして。どうしてなんだ」

俺の横でウエストが泣いていた。

「どうしてこんなことに」

煙が天井を覆う。生き物のようにのたうつ炎は柱や壁へと昇っていく。

燃えていく「ヘンリーズ」の真ん中で、身体を震わせて泣くウエストを脇にして、奇妙なことに俺の心の中は静かになっていた。

俺は今ひどく冷静だ、とそう思った。こんな状況で冷静だなんて、逆にとうとう気がふれてしまったのかもしれない、とも思った。

炎で床がミシミシ言い、柱がピシピシ音をさせる真ん中で、やるべきことは何かを考えた。

3つあった。

ひとつ、ウエストをどうにかすること。ふたつ、俺がここから逃げること。そしてみっつ…………

そのみっつ目は、炎に巻かれた柱の背後から現れた。

ジョー・レアルだった。

業火を背後にしているというのに、奴は無表情で、俺とウエストを眺めていた。

幽霊ではない。吹き上がる炎の熱風が、奴の服をひらひらと動かしている。

だから──あいつは人間だ。生きた人間なのだ。

もう、増えた首のことなどどうでもいい。

ジョー・レアル。

俺は、ここで、こいつを殺さなくてはならない。

柱の上まで達した炎は、ついに天井をも焦がしはじめた。広くしっかりした作りとは言えしょせん廃墟のバーだ。上に燃え移り、しばらくして何本かの横木が落ちれば、そのまま建物がらみ潰れてしまうかもしれない。

俺は、肩にしがみつきながらめそめそ泣いているウエストを引きはがした。

トゥコの死体、頭が半分吹き飛んだモーティマー、黒焦げになったブロンドの死体、それに燃えさかる「ヘンリーズ」の惨状を見まいとしているのか、こいつは下を向いて涙を流して、呼吸すらまともに制御できていない様子だった。

俺は平手で思い切りウエストの頬を打った。呼吸は荒かったが、奴は俺の顔を見た。大きく見開かれた目に混乱と悲しみが飛び交っていたが、話を聞く理性はかろうじて残っているようだった。

「よく聞けウエスト」

俺は奴の右肩を思い切り掴んで、威嚇するように言った。

「よく聞くんだ。聞けよ。ジョーは、あのクソッタレのジョー・レアルは、俺が殺す」

「…………」ウエストは黙って頷いた。

「106の首も賞金ももうどうでもいい。死んだ奴らの弔いでも復讐でもない。俺はあいつを殺す。殺さなきゃならない。殺さないといつまでも、あいつに怯えて生きなきゃならなくなる。わかるな?」

「わかった。わかった──」ウエストは何度も頷きながらそう答える。

「それで、俺は、何をする? 何をしたらいい?」

「お前は──お前は、逃げろ」

「セルジオ!」大きな目が驚愕で見開かれた。「ダメだ! 俺もやる!」

俺は右肩を思い切り、ちぎれんばかりに掴み直した。

「お前はダメだ。お前は“下っ端”だろ? こういう大仕事をやるには荷が重すぎる」

「でも」

向こうでバキッ、と丸テーブルが燃え折れた。ウエストは短く悲鳴を上げてへたり込みそうになった。

「そら、ぽろぽろ泣いて、肩を借りないと立っていられないお前に、何かできるとは思えない。お前には何もできない。俺がやる。俺がジョーを殺る。そもそもが──お前がこんな所にいるのは、俺の責任だ」

「そんなこと言わないでくれ」ウエストの厚ぼったい唇が震える。

「強盗や追い剥ぎくらいならまだよかった。だがジョーに関わるあれに、皆殺しや濡れ衣を着せるのには、お前みたいな……『弱い』奴を巻き込むべきじゃなかった。何度も悩んでいるお前の尻を叩いて、人でなしみたいなことをさせ続けたのは他の誰でもない、俺だ」

「セルジオ……」

「だからな、お前は逃げろ。俺とジョー、2人ともおっ死ぬかも知れないが、お前だけでも逃げてくれ」

ウエストは俺の瞳を見た。頬は涙でべたべたに濡れていたが、目からはもう涙はこぼれていなかった。

鼻をすすってその濡れた頬を手の甲で拭いたあとには、大きな決心をした男の顔があった。「西部の男」の顔だった。

ウエストは後ろをちらりと見た。もう床はすっかり炎にまみれているが、ところどころに穴みたいに、まだ火のついていない箇所がある。出入口も、壊れたスイングドアも、まだ健在だ。

12歩をふた足で飛ぶこいつには、このくらいの飛び技はなんてことないだろう、と俺は思った。

「逃げたらな、もう会わないことにしよう。お前はもう独りでやっていける」

俺の方を見つめながら、背後の炎の塀、その向こうに待つドアを狙うように下がっていくウエストに、俺はそう声をかけた。

「俺のことも、俺たちのことも、みんな忘れろ。逃げろ。どこまでも逃げて、新しい人生を送るんだ」

「……わかった。わかったよ」

ウエストは真っ直ぐ俺を見ながら言った。

「でもな、セルジオ。俺の名前はウエストだ。ウエストが俺の名前だ。それだけは忘れない」

「……ああ、わかった。じゃあな、ウエスト」

ウエストは踵を返したと思ったら、まるで猿のようにトン、トン、トン、と跳ねて、炎の中の飛び地を渡って行き、何事もなかったかのようにドアにたどり着き、そのままの勢いで外に走り出て行った。

一度も振り返らなかった。

その代わりのように、俺が振り返った。

「待っててくれた上に、奴を見逃してくれるとはな。お優しいことだ」

俺は大きな声で言った。燃える建物から発される轟音で、声を張り上げなければ聞こえそうになかったからだ。

俺は、真っ赤な炎を背負ったように立っている、ジョー・レアルと向かい合った。ジョーはさっきと同じ姿で待っていた。

「来た時から何度も言っただろう。俺は、何もしない」

ジョーはやはり大きい声で返事をした。

「そうだな」

確かにそうだった。正体を見せてからこいつがやったことと言えば、わけのわからないことを言うのと、せいぜいがウエストやブロンドの攻撃を避けたくらいだった。

だがもう、それも終わりだ。

俺がこの男を動かしてやる。

そして、今度こそ本当に、間違いなく殺してやる。

俺は腰につけたガンホルダーのボタンをプチリと外して、いつでも抜けるように準備をした。

「墓場で見たが、お前の拳銃はえらくでかく見えたぜ」

「そうか」

「その、ポンチョとかいう布の下に、まだつけてるんだろ? あの拳銃を?」

「どうかな」

「…………わかるよな? 俺が言いたいこと……やりたいことをだ?」

「……ああ、よくわかる」

ジョーはポンチョの右側をスッと上げた。

燃えはぜるバー「ヘンリーズ」のど真ん中。炎の熱気に包まれてゆらめくその姿と、俺は対峙した。

さっきはウエストにああ言ったが、俺は自分が死ぬ気など毛ほどもなかった。ジョーと心中なんて御免だ。

俺は生き残るつもりでいる。

ジョーを殺して、ここから逃げ出す。

──ずっと言い忘れていたが、俺が唯一誇れる「一芸」を教えてやろう。

「早撃ち」だ。

トゥコたちと出会う前、出会ってからも、相手がひとりでも複数でも、これで負けたことはない。

一度もだ。

だから今、俺はこうして生きている。

俺はこれで、この西部を渡り歩いてきた。

【そして、106節目につづく↓】

サポートをしていただくと、ゾウのごはんがすこし増えます。