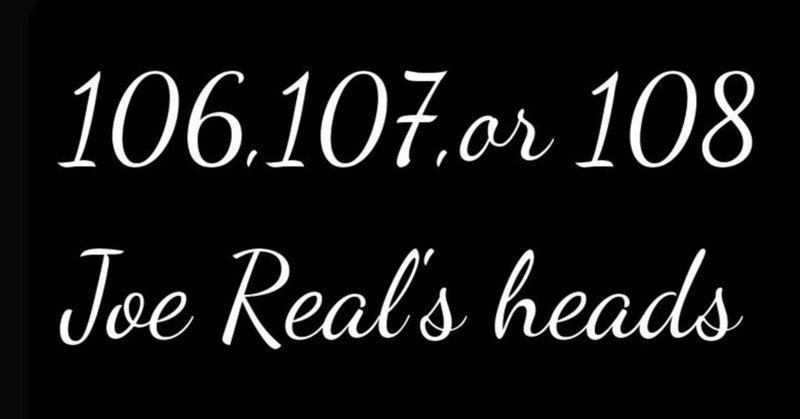

【第7巻】106つ、または107つ、ないし108つのジョー・レアルの生首【まとめ読み版】

怖かった。

1時間に20ほどの生首が持ち込まれ、ジョーの首が1時間に10くらいずつ増えていくこの状況も怖かったが、何より俺が、たぶん俺たちみんなが恐れていたのは、

「この中に本物のジョーの首はないのではないか?」

という可能性だった。

俺が「どっちだか」で遠目に見たジョー。墓場で見た、あの沈痛な顔のジョー。

持ち込まれた首の半分はどこからどう見てもジョーだったが、これだけ首が出現してしまっては、別のことも考えなきゃならなかった。

呪い、魔法、悪魔との契約……この際なんでもいいが、とにかくそういった類の、俺たちの理解を越えた可能性だ。

ドアは押すか引くかすれば開く。引き金を引けば弾が出る。人を襲えば金が手に入る。そういうわかりやすい、西部という土地で生きてきた俺たちには、その可能性は底の見えない穴みたいに怖かった。

だから俺は──おそらく他の奴らもそうだ──「これだ。これこそがジョーだ。ジョーの首だ」と思える代物を期待して、次々と袋を開け箱を開いていたのかもしれない。10万ドルの支払いなんていくらでも踏み倒せる。俺たちは思いたかったのだ。「ああこれだ。他のは他人のそら似だったんた」と。

だがそこにあったのはまるっきりの偽物か、あるいは「ホンモノ」だった。どこからどう見ても確かにジョーの首だが、面変りしていたり、髪型が変わっていたり、どこかしら、「本物」ではないような……

夕方になってようやく、首の客は途絶えた。

ウエストが外に出て左右を確認して、「誰もいないし、こっちに来る野郎もいない」と言った。

ダラスはたまりにたまったリストを、指を唾で湿らせながらペラペラめくって数えている。

ウエストの報告からあとはみんな黙りこくってしまって、ダラスが紙を数える音だけが「ヘンリーズ」に響いていた。

ピシャッ、と最後の一枚が終わって、ダラスは「ナンバリング通り、確かに、106枚」と言った。

「一応数えておいたが、持ち込まれた『首』の数は212だったよ……そのちょうど半分が『ホンモノ』というのは、偶然にしては……そのう……」

ダラスがこの状況にふさわしい言葉を探し終える前に、俺は立ち上がった。

「首をもう一度見てみよう」

「…………全部を、か?」

ブロンドがつらそうに目頭を押さえる。

「とりあえず倉庫からこっちに全部出す。それから、少しずつ丁寧に見ていくんだ。特に後半は、時間と人に追われて流すように見ちまったから、よくよく見れば別人ってこともありうる」

それに、「これこそがジョーだ」と全員が同意できる首を発見できるかもしれない。

モーティマーやウエストは諦めたように首を左右に動かした。トゥコも何も言わない。変な汗をかいて、崖っぷちに立たされてるみたいな目で、おそろしく静かにしていた。

明後日あたりに集まってくる106人の首の持参者の扱いをどうするか、まだそこまで頭は回らなかった。「本物」を持ってきてくれた奴には喜びのあまり勢いで10万ドル払ったかもしれないが──無論、誰にも払うつもりなどない──今のところひとつの首にも確信が持てない。あまりに首が多すぎる。

とにかく、首だ。

それから全員で、首の運び出し作業がはじまって、「ヘンリーズ」の床は布の袋やチャチな木箱なんかでどんどん埋め尽くされていった。

それから、主に俺とブロンドとトゥコが、袋や箱をまた開けて、いくつもの首と再び対面することになった。

残りの3人も首を出してみるが、結局一度は俺たち3人に「これはどうだ?」「これなんかは……」とお伺いを立てる。

このあたりの顔はどうも「本物」っぽいような気がする……と思われた首を7つ、丸テーブルの上に置いてじっくり眺めてみたりもした。

だが何もかもが徒労だった。

とっておいた首はどっからどう見たって、やっぱり「ホンモノ」の、ジョー・レアルの首だったのだ。「本物」と安心できたり、6人が心から納得はできない程度には「ホンモノ」の…………

「ふざけやがってよッ!」

ちびのトゥコは短い足で丸テーブルを蹴り飛ばした。

上に乗っていたものがごろごろ音を立てて床に転がる。ジョーの首、ジョーの首、ジョーの首……が7つ。

「どうなってやがる」ブロンドも普段の優男ぶりが見る影もない。「これはなんなんだ?」

そう言って店内を見回す。テーブルの上に床の上、壁のそばにもどこにでも、106つのジョーの首…………

…………そして今、だいぶ老け顔で、見れば見るほど似ていないように思えてくるジョーの首が、お情けで107つ目に加入しようとしていた。

ポンチョの男は、ダラスに渡された紙にペンを走らせる。ボロを着ていても名前は書けるようだった。

俺はなんだかおかしくなってきてしまった。笑い出しそうだった。俺が許したとは言え、ジョーには似ているが似ているだけの首が106の中に加わるのだ。

このポンチョの男に、「それがな、ジョーの首は106もあってな!」と言って並んだ首を見せたら、どうなるだろう?

ひゃあ、とひっくり返って小便を洩らすだろうか? わぁ、と叫んで逃げ出すだろうか? 泡を吹いてぶっ倒れるか?

顔に笑みが浮かんでいたのだろう。隣にいたトゥコがとんでもない目つきで俺を見ていた。

男は無言でダラスに紙を渡した。ダラスはご丁寧にも両手でそれを受け取って、今日幾度も耳にした、銀行員らしい紋切り型の言葉を言おうとした。

「はい、ご記入どうもありがとうございます、ジ…………」

某様ですね、と告げるべき部分で、ダラスは絶句した。

「じ……冗談はよしてくださいよ……!」

どうした? とブロンドが近づく。ダラスは男から目を離さないまま、ブロンドに紙を手渡した。

紙を見て、ブロンドの顔色がさっと青くなった。そう思ったら今度は赤くなった。

「お前、ふざけてるのか?」ブロンドは紙切れをバサバサさせながらイラついた形相で迫った。「殺されたいのか?」

男は黙っていた。黙ったまま、首を袋にしまいこんだ。

得体の知れない虫でも見てるように、ブロンドはその男から離れて俺とトゥコの方へ歩いてきた。

「なんだよ、なんだよぅ」とトゥコはうわ言のように呟いて手をブロンドに伸ばしている。

紙は俺が受け取った。

俺の心臓は一瞬、止まってしまった。

そこには名前が、こう書かれていた。

Joe Real

俺の隣で紙を見たトゥコの顔は紙よりも真っ白になった。息ができないみたいに、口をぱくぱくさせている。

ブロンドは紙をひったくって、不安な顔のウエストとモーティマーに紙を見せに行った。

その時、俺は見た。

ポンチョの男が、被った布の下で少しだけ笑った。顔が動いたせいで布がずれて、その口と、その顎が見えた。

それは、俺の見たことのある口と顎のラインだった。

いや、今日何回も、何十回も、百何回と見た口と顎のラインだった。

俺は絶叫した。絶叫しながら立ち上がって腰から銃を抜いた。

「どうしたおい!」「セルジオ!」「何だ!」そう叫ぶ男たちの声がひどく遠い。心臓の鼓動が速い。頭が血で膨らんだように重苦しい。視界がぐっと狭まってくる。

その視界の真ん中で、男が今まで伏せ気味だった顔を持ち上げながら、俺の方を見た。

そうだ。こいつは入ってきてからずっと布を被っていた。顔を伏せていた。忍び寄る夜の闇に紛れ込ませるように。

顔を上げていくごとに、ちょうど足元に置いてあったランプが、男の顔を下から照らしていく。座っているトゥコには見えないくらいのうっすらした光が、男の顔面の凹凸を照らし出した。

あの眉だった。

あの目だった。

あの鼻、あの頬、あの口にあの顎……

どうしてこの可能性に思い至らなかったのだろう?

いや、俺たちは思い至っていたのだ。だからこそ、この106つの中から、「本物」を探そうとしていたのではなかったか?

心臓と肺の興奮を意識して押さえつけた。一言か二言、みんなに告げられればよかった。それだけの呼吸と身体の余裕が欲しかった。

手が震えていた。馬車を襲った時のダラスよりも震えていた。唇が震えて動かなかった。

「──こいつはジョーだ」

俺はようやく言った。

「ジョー・レアルが、ここにやって来た」

ブロンド、トゥコ、モーティマー、ウエスト、ダラス。全員が息を呑んで男の方に向いたその直後。

男は、頭にかぶせた布をゆっくりと取り去った。

そこにあったのは、ジョー・レアルの顔だった。

107つ目の、胴とつながった、生きているジョー・レアルの首が、そこにあった。

暗い「ヘンリーズ」の店内。ブロンドは銃を抜いた。トゥコは立って椅子の後ろに回って背を握った。武器にするつもりだ。先日使った刃物は倉庫のどこぞにしまってある。

ウエストとモーティマーは数歩後ずさり、身構えた。ダラスは魂をなくしたように座っていた。脇の下に奥方を撃った銃を下げているのに。

ジョーは布を取り去ってから、動かず、椅子に座ったままだった。

──ランプの光がゆらめく中、しばらくそのままの状態が続いた。

何の音もしなかった。

「…………これは、どういうことだ?」

沈黙を破ったのはブロンドだった。

「『どういうこと』?」

ジョーが聞き返した。冷たくて平べったい、遠くから聞こえてくるような声だった。

「これだ。この、お前の首だよ」

ブロンドは銃を構えていない方の左手で丸テーブルのひとつを押し倒して転がした。

そこには袋や箱が6、7個ばかり隠されていた。どの中にも首が入っているはずだ──そう、ジョー・レアルの。

「これは、この、106ある首は、一体、なんなんだ」

「そうだ!」トゥコが震える声で続ける。

「こりゃ……この首は誰なんだ? お前は本当にジョーか? 悪魔かなんかじゃないのか!?」

そう問うと、ジョーはゆっくりと立ち上がった。ランプの淡い光が体を照らして、全身がゆらゆら不確かになっているみたいに見えた。

俺たちは野郎が何かするんじゃないかと気を張ったが、ジョーはただ立ち上がって、ただ静かにこう言った。

「お前たちには、その袋や箱に入っている首が、ジョー・レアルの首に見えるんだな?」

「そうだ……違うのか?」ブロンドが動揺して言う。

「俺が持ってきたこの首も、ジョー・レアルに見えるのか?」

「それは……それは別人だ……似ているが……。そうだろう?」

それらの質問にジョーは答えなかった。

「そして、ここにいる俺が、ジョー・レアルに見えるんだな?」

「ちくしょう! 早く、答えやがれ!」トゥコが毒づく前にウエストがつっかえながら叫んでいた。

「答えも何もない」

ジョーはそう答えた。

「今起きていることが全てだ」

死んだように静まり返ったバーの中で、その声だけがぴしぴしと響いた。

「ここに俺の首が106つあって、俺のものでない首が1つあって、そしてここに俺が来ている。

俺はジョー・レアルで、この1つはジョー・レアルではなくて、そこらにある首はジョー・レアルだ。──それが、ただ、起きているだけだ」

──それは、俺たちの求めていた答えではなかった。

俺たちはジョーに、「お前たちに呪いをかけた」とか、「恨みを晴らしにきた」とか、そういったわかりやすい言葉を求めていた。言われたくはないが、まだ理解のおよぶ背景を。理由を。

だかジョーは「そんなものはない」と言った。

俺たちの覗き込んでいる穴が、どんどん深さと暗さを増していく──

「お前たちは俺が、何かをしに来たのかと思っているのだろう」

ジョーは俺たちの心を読んだみたいにそう続けた。あくまでも平べったく、薄く、印象のない声色だった。

「お前たちは俺が、怨念を抱えた幽霊となったとか、悪魔と契約して復讐に来たとか、魔法を使って首を増やしただとか、そう思いたいんだろう。

だがどれも違う。俺は何もしていないし、何かをしに来たのでもない。俺はただここに来た。そこには理由も背景もない。首もただ106つあるだけだ。俺は何もしていない。

俺はこれからも何もしない。ただ起きるべくして起きることが起こるだけだ。

俺がここにいて、お前たちもここにいて、106の俺の首がある──それが全てだ」

それとも、とジョーはまだ言葉をつむぐ。

「お前たちは俺に対して、大きな罪の告白でもしたいのか?」

「冗談じゃねぇやっ!」

トゥコが椅子を振り上げてぶん投げた。ジョーは一歩分だけ後方に動いてそれをかわした。

床にぶつかってバラバラに砕ける椅子。だがジョーはちらりと、自分の脇の位置に来たダラスの顔に目をやっただけだった。

ダラスはヒッ、と短く叫んで立ち上がり、転びそうになりながら後ろ向きに進んで、5歩ほど背後の椅子に飛び込むように座った。椅子がその体重できしんだ。

「誰がてめぇなんかにザンゲなんかするかよぅ!」

トゥコは今日はまだ酒をほとんど入れていないのに顔の色を変えて激昂した。

「誰がてめぇなんかに……」

しかしその勢いはすぐにすぼまった。

「それなら」ジョーは息を吹きかけるように冷たく応えた。「どうしてお前たちはそんなに怯えている?」

「俺に対して、何かやましいことがあるのか?」

…………ジョーとハニーは結婚したのではなかったのだ。していたのかもしれないが、それはこの際どうでもいい。

ジョーはハニーを仕込んで、とんでもない凄腕の「ならず者」に仕立て上げてしまったのだ。

そこらへんの宿にいた娼婦が、数ヵ月ほどで馬を乗りこなし、銃を操る「ガンマン」になったのだ。まるで手品みたいに。1、2、3ヶ月ってとこで。

それも困ったことに、師匠にして相棒のジョーにならって、こいつもなんとも丁寧な「紳士的強盗」になったのだった──いや、「淑女的強盗」と言うべきか。

一人前になってからの2人の活躍はそりゃあ華麗だった。

それ以前のジョーはごくまれに、悪辣な金持ちあたりに反撃されて仕方なく命を奪うこともあったらしいが、2人になってからはどんな仕事でもせいぜいケガ人を出す程度。しかも襲うのも金持ちの家から大地主に銀行にと、どんどん格が上がっていった。いつの間にやら他にも10人ばかり仲間だか手下が増えたらしかった。

どんな魔法を使ったものかわからない。だがそれくらい、2人は相棒として、先導者として完璧だったのだろう。互いに互いを支え、足りない点は補い合い、相手や仲間のミスを補填する。職人が作る組み木の建物みたいにガッチリと噛み合っていた。いつしかそう呼ばれるようになった「ジョー・レアル団」の仕事のクリーンさと見事さは、世間を惚れ惚れとさせた。

西部からさっぱりいなくなっていた「義賊」の伝説が、再び黄金色に輝きはじめた。

「クソッタレのジョー」と呼んでいた俺とウエストは苦虫を噛み潰したような思いだった。その上さらに面白くない方に世の中は傾きはじめた。

俺たちのような、「綺麗じゃない仕事」をやってる奴らへの風当たりが強くなってきたのだ。

もちろん、法の番人である保安官殿はどちらも等しく取り締まる、とおっしゃる。だが奴らも出自はならず者だったりする。綺麗な仕事をする奴より、汚い仕事をする奴をやっつけた方が名が上がる。ならず者ならそのくらいの勘定はする。

とどのつまり、俺たちは仕事がやりにくくなり、奴らはスイスイと仕事をこなしていった。

その華麗な手口に、西部にやってきて身を立てようとしていた純粋でバカな若い奴らが憧れていると言う。弟子入りや仲間入りしたいと言う。酒場でジョーを褒めそやすそういうバカを、俺は何人か殴った。

大がかりな捜査網が敷かれ、まずは荒い手口で有名な野郎どもが逮捕、射殺されはじめた。そういう世の中の流れになりつつあった。

まったく、気に入らない状況だった。

「なぁ、この調子でいいのか?」俺はある夜、全員に問いただしたことがある。

「このままじゃああいう、ジョーのようなやり方が主流になって、俺たちみたいな荒っぽい仕事はやりづらくなっていくんじゃないのか?」

「そうだよ、みんな、考えなきゃ」と、ウエストは言った。こいつは元より、金持ちや地主にも優しく接するジョーが死ぬほど嫌いなのだった。

トゥコは酒を一杯飲んで「まあまあだな」と言いながら、

「しかしよぅ、確かに締め付けは厳しくなってるが、そりゃあ一家惨殺だの馬車の客皆殺しだのの、そういう輩がとっちめられてんじゃねぇのか? 俺たちゃまだ綺麗な方だぜ」

「そういう奴らがいなくなったら、次は俺たちだ。そういう風に考えていかなきゃまずい」

「それじゃあどうするってんだよ。どうすっか意見を出しなよぅセルジオ」

「そりゃあ……」

「こっちも軟化していく、ってのは選択肢としてなくはないかもしれませんな」

揺れるランプの下でダラスが大きな腹を動かしながら言った。

「自由も欲しいですが、捕まったんじゃあ意味がない」

あんたは留守番だものな、と言いたいのをグッとこらえて、今までのやり方を変えるのか? と返した。

「4年やってきたこのやり方を変えようとは思わない。それじゃあまるでジョーに屈したようなもんだ」

「確かに気に入らないな」

モーティマーが短く同意したが、大賛成といった具合ではなかった。

この会話中、ブロンドはずっと黙っていた。最近村で洩れ聞いたというジョーとハニーの関係について、奴はどう判断していいのやらずっと悩んでいる。

つまりこういうことだ。

ジョーは「妻として」「愛人として」ハニーと一緒にいるわけではない。

ハニーも「妻として」「愛人として」ジョーの元に行ったわけではない。

師匠と弟子の関係のあとは、あくまでも対等の相棒として付き合っているに過ぎないようだ──。

女を盗られたのは確かだが、「女として」盗られたのではない。そんなはじめての状況に、ブロンドは怒るでも何も感じないでもなく、とにかく困惑していたのだった。

結局その夜は、話は盛り上がらずに終わった。俺とウエストがどうにかしなけりゃと言い、トゥコが「そうか?」と水をさし、ダラスは「変わるのはこっちかも」と言う。そんなやりとりに終始した。

これが指を鳴らすようにぱちん、と劇的に変わったのは、翌週のことだった。

実入りがよくないのと捜査網が広がったことで、俺たちはちょいとジリ貧になりつつあった。

そんな中でダラスが、これはとっておきの話なんですが、とひそひそ声でみんなに話しはじめた。

──どうもこのダラスって奴は、とっておきの話をまだたくさん握っているらしい。俺たちを信用しきってないのか、単にもったいぶっているのかわからないが、たぶん後者だろう。そう思いたい。

「この時期になりますとね、アイオワの銀行で、大きなカネが動くんです……」

ダラスはどこからどこへとか何故かなんてのも説明しようとしたが、俺たちならず者の耳は難しい言葉を右から左とへとそのまま流してしまうクセがある。

とにかくそれは、銀行から運び出すのこそ真っ昼間だが、暗がりから暗がりへと移動する「おおっぴらにはできないカネ」だということだけはわかった。

「それにそのぅ」ダラスは気まずそうに手を揉みながら付け加えた。「そこの頭取がね、私とアイツを見合わせて、結婚させた野郎でして……」

その口から「野郎」なんて単語がごく自然に出てきたのははじめてだったので、俺たちはいささか驚いた。

「へぇ! そいじゃあダラスよう! そいつにウラミがあるんだな!」ウエストがなんだか嬉しそうに言った。

「ダラスも人の子だぜ」トゥコも続く。「そこを俺らに襲わせて、頭取殿を殺させようってんだ? そうだろ?」

「いえいえ、私はそんな……」

「いいってぇ、正直になれよぅ」

「いや本当に。殺すなんていけませんよ。逆に、その野郎は生かしておいてほしいんです」

うん? 妙なことを言ったな? と全員がダラスの顔を見た。

「あの野郎はね、殺しちゃいけないんです。金だけ奪わなくちゃあいけません。傷ひとつ負わせないようにしなきゃなりません。名誉の負傷なんてことになりますから。危ないカネだけ奪われて、自分は無傷──そうすれば、地位も名誉も権力も、何もかもすべて失うことになります」

ダラスはいつもの真面目な顔で言った。

「死ぬよりつらい目に遭わせなきゃいけません。なので皆さん、頭取の野郎には、お手柔らかに……」

俺たちはダラスの恨みの深さを感じて、顔を見合わせた。

「……そんな馬鹿な!」

アイオワの銀行から巨額が動いたその日の夜。完全な手ぶらで帰ってきた俺たちは、留守番をしていたダラスの怒号を聞いた。

「ジョーに先を越されたって言うんですか!?」

「……あぁ、そうだ」

「どうして……? どうやってあのカネが動くことを……?」

ダラスは一言怒鳴っただけでくたびれたようで、さっき立ち上がったばかりの椅子にまた腰かけた。

「そりゃあわからないが……カネは俺たちの目の前でかっさらわれたんだ……」俺は呟いた。

俺たちの計画は「金庫から出されて馬車に積まれる直前のカネを奪う」だった。

だから銀行を中心にして、3人と2人に分かれて、その時間が来るまではさも誰かを待っているようなふりをしていた。

俺はモーティマーとトゥコの3人で待っていた。向こうの街角にはブロンドとウエスト。

馬車が来たら顔の下半分を布で覆って準備して──黒いカネなので、顔は隠した方がいいです、とダラスが忠告していた──奥から箱が登場して、あらかた積み込まれたら音もなく駆けていき銃をつきつける。10人だかいるらしい護衛に抵抗されたら、まぁその時はそれだ。だが頭取殿には傷ひとつ追わせてはならないよう気を払わねばならない。

それから重装備の馬車ごといただいて逃走する。追っ手が発砲してもこちらは馬車で立派な金属製。追いかけてきてもこちらには凄腕の狙撃手がいる。

10人をどう始末するかと、頭取に怪我をさせないことが問題ではあったが、ダラスいわく「極秘の輸送」であるため護衛もさほど気を張っていないらしい。そうなると頭取殿の問題が一番難しいな、さてどうするか──

トゥコがベラベラと喋り、モーティマーがそれにウンウン頷くだけの様子を眺めながら、俺は成功の絵図を頭の中に描いていた。

と、突然。

ドッとばかりにすごい爆音が地を震わせた。

砲撃か? どこにも着弾してない。いや戦争はとっくに終わってる。なんだ? なにが起きた?

モーティマーとトゥコが顔を見合わせてそれから俺の顔を見た。

俺は震源地の方に目をやった。桃色の壁をした銀行の後ろだ。あそこから煙が細く上がっている。

──金庫だ! 金庫が壁ごとふっ飛ばされた!

【つづく↓】

サポートをしていただくと、ゾウのごはんがすこし増えます。